The Development of Textile Design based on Gime

Various paper ornaments appear in Gut, the rite of shaman in Jeju, and these are frequently called Gime, Gimekijeon or Gimejeonji. Gime are slips of white or colored paper, made to resemble the shape of god and used in the ritual shaman dances of Jeju. These Gime are hung around an altar, fastened to the end of a green bamboo pole, or held in the shaman's hands when they dance. The purpose of the study is to develop textile design based on the formative features of Gime, as a way of using Myth of shaman in Jeju. This study is used Gime made by 'Kim Yoon-Su' Simbang (shaman) who plays a role of Intangible Cultural Assets of The 71th 'Jeju Chilmeoridang Yeongdeunggut'. As a result, it was to develop the Komusaljang pattern, Seongjukkot pattern, Jijeon pattern, Jowoangki pattern and Cheoljjukdae pattern design of Jeju image using Gime that is one of the unique, indigenous pattern of Jeju.

Keywords:

Gut, Gime, the rite of shaman in Jeju, textile pattern design, 굿, 기메, 제주무속의례, 텍스타일 패턴디자인Ⅰ. 서 론

제주 칠머리당 영등굿이 세계무형문화유산으로 등재되면서 제주의 무속신화에 대한 국내외의 관심이 증폭됨에 따라 전통문화원형과 관련된 콘텐츠 및 스토리텔링의 개발을 위한 소재로서 제주신화의 가치가 부각되고 있다. 신화는 제의(祭儀)와 상관하여 발생된 것으로, 일반적으로 창세의 원리와 수많은 의식기원의 내용을 담고 있다. 또한 신화의 유형 중에서 무속신화는 신화를 직접적으로 구송하면서 제의를 행한다는 특이성이 있으며, 이런 연유로 무속신화는 신화연구의 우선적 대상이 되고 있다. 특히, 제주 무속신화에는 타 지역에서는 찾아볼 수 없는 창세의 원리와 의식기원의 내용을 담고 있음은 물론 열두거리 큰굿의 구조적 원형을 간직하고 있어 문학적․문화사적 가치를 인정받고 있다(Lee, 2004).

이러한 시점에서 제주무속신화의 요소들을 기반으로 신화적 의미를 살펴보고 전통문화원형으로서의 가치를 재 규명하고, 그 결과를 바탕으로 상품을 형상화하여 대중화를 위한 활성화 방안을 제시하는 것 역시 의의가 있다고 사료된다. 한 예로, 제주무속신화의 무속의례에 사용되는 기메를 들 수 있다. 기메는 종이를 다양하게 오려내어 만든 무구의 일종으로, 신화가 구송되는 제청에서 볼 수 있다. 기메는 모양과 색상이 아름다워서 장식적으로 사용되기도 하지만, 무엇보다도 신이 하강하는 통로이며 신을 가장 먼저 접하는 대상이고 신 자체가 되기도 한다(Kang, 2006). 다시 말하면, 종이무구는 의미와 신성이 부여된 신화소로서 정신문화를 윤택하게 할 뿐만 아니라, 선과 면 그리고 색채의 조형적 요소가 조화롭게 어우러진 예술품으로서의 가치를 지니고 있다. 그럼에도 불구하고, 무속의례에 대한 편협된 고정관념으로 인해 기메라는 단어조차 생소한 실정이다. 또한 기메의 제작자가 심방 또는 소미에 한정된 독특한 존재조건 때문에 제작에 있어 고도의 숙련된 기술을 필요로 하고, 의례가 끝난 후 바로 소각되는 특성으로 인해서 유물의 보존 및 전승에 어려움이 있다(Park, 1989). 116그러므로 기메의 조형적 특성과 의미를 차용한 텍스타일 패턴디자인 연구는 물론 그 결과를 바탕으로 대중들이 쉽게 접할 수 있는 상품개발을 위한 연구가 필요하다고 사려된다.

따라서 본 연구는 신화의 대중화뿐만 아니라 고유한 전통문화원형으로서의 가치를 알리기 위해 기메를 응용한 텍스타일 패턴디자인을 바탕으로 패션문화상품을 개발하기 위한 선행연구로서, 기메에서 도출한 신화적 문양 콘텐츠를 근거로 패션문화상품에 적합한 텍스타일 패턴디자인을 개발하는데 목적이 있다.

이를 위해 일차적으로 중요무형문화제 제 71호이자 세계무형문화유산으로 등재된 제주칠머리당영등굿의 기능보유자인 김윤수 심방이 실제로 제작한 기메를 바탕으로 기메의 형태와 상징적 의미를 고찰한 후 신화적 의미가 함축된 신화문양 콘텐츠를 도출한다. 이차적으로는 일차에서 도출한 문양콘텐츠의 모티브를 중심으로 제주 신화의 상징적 문양으로서 특수성과 대표성이 함축된 텍스타일 패턴디자인을 개발한다. 그 결과, 지역문화를 대표하는 문화상품은 물론 행운과 행복을 함축시킨 감성문화상품 개발에 활용할 수 있으리라고 기대된다.

Ⅱ. 기메의 이론적 개념

1. 기메의 개념

무속의례에 사용하는 무구에는 무복과 무악기, 칼, 작두, 부채, 방울과 종이로 만든 종이무구가 있다. 그 중 종이무구는 백지, 창호지, 한지 등을 이용하여 만든 무구로서 지역에 따라 형태가 상이하고 다양한 명칭으로 불려진다. 서울이나 동해안 지역종이무구는 주로 꽃의 형태로, 지화(紙花), 신화(神花), 무화(巫花)라고 한다(Lee, 2007). 태안지역에서는 신장위목, 팔문금쇄진, 철망의 형태로서 설위(設位), 설위설경이라고 한다(Yim & Kim, 2011). 반면 제주도 지역의 종이무구는 기메(Gime), 기메기전, 기메전지라고 한다(Hyeon, 2002).

현재 기메의 어원은 알 수 없으나 ‘기’는 깃발을 의미하고, ‘메’는 모양을 의미한다(Hyeon, 2002). 기메는 종이를 다양하게 접어 오려낸 것으로, 제청에 설치하거나 직접 의례에 사용하기 위해 만든 신의 형상 등으로 신의 형상을 띈 신체(神體)뿐만 아니라, 깃발, 창살, 꽃 등의 형태를 띠는 것까지 모두 기메라고 한다(Korean Folk Belief Dictionary, 2009).

2. 기메의 역할

기메 제작자인 김윤수 심방은 1946년생으로, 중요무형문화제 제 71호이자 세계무형문화유산으로 등재된 제주칠머리당영등굿의 기능보유자이다. 양부인 양금석 심방에게 16세에부터 굿을 배우기 시작하였고, 직접 기메를 제작한 것은 19세부터이며 현재까지 제작방법을 유지하고 있다. 따라서 김윤수 심방의 기메를 연구하는 것이 바로 제주도에서 전승되어 온 기메의 한 면을 고증한다고 볼 수 있다.

김윤수 심방의 기메 제작사례를 연구한 Kang(2006)에 의하면, 기메의 역할은 신체상징물, 제장장식물, 제차진행의 보조도구 등으로 구분되고 있지만, 항상 고정된 것이 아니라 제차에 따라서 변화되기도 하고, 하나의 기메가 두 가지의 복합적인 역할을 하기도 한다.

신체상징물은 기메 자체가 신체를 상징하는 것을 말한다. 주로 인형의 형태나 가면의 형태를 띤 경우가 많다. 외양간을 지키는 마뒤기, 뱀을 상징하는 칠성기, 부엌의 신을 상징하는 조왕기[Figure 1], 가옥의 신을 상징하는 성주기와 성주꽃[Figure 2], 시왕맞이에 사용되는 영기와 몸기, 저승을 관장하는 시왕기와 시왕명감기, 대명왕사자를 상징하는 대명왕사자기, 용왕을 상징하는 용왕기, 영혼을 상징하는 영혼기, 저승사자를 상징하는 차사기, 기자와 산육신을 상징하는 삼불도 송낙과 북두칠성 송낙, 뱀을 형상화한 칠성신상, 칠성을 죽게 하는 악신을 상징하는 허맹이, 무조 삼형제와 너사메 너도령 삼형제를 상징하는 육고비, 삼공맞이 때 쓰는 가면, 영감이 쓰는 가면 등이 있다.

제장장식물은 굿이 이루어지는 제장 곳곳을 장식하기 위해 만든 기메로서, 신화적 공간임을 표시하는 역할을 한다. 굿을 시작하기 전에 세우는 큰대, 굿하는 장소를 알려주는 군문기, 신들이 좌정하면 굿이 끝나기 전까지 밖으로 나가지 못하도록 하는 오방각기, 당클 앞을 장식하는 살장[Figure 3], 제장의 양 옆을 장식하는 통기, 당클 밑에 다는 당반지, 신이 내려올 때 밟아서 내려오라는 의미의 살전지, 지전의 끝을 발모양으로 오려 낸 발지전 등이 있다.

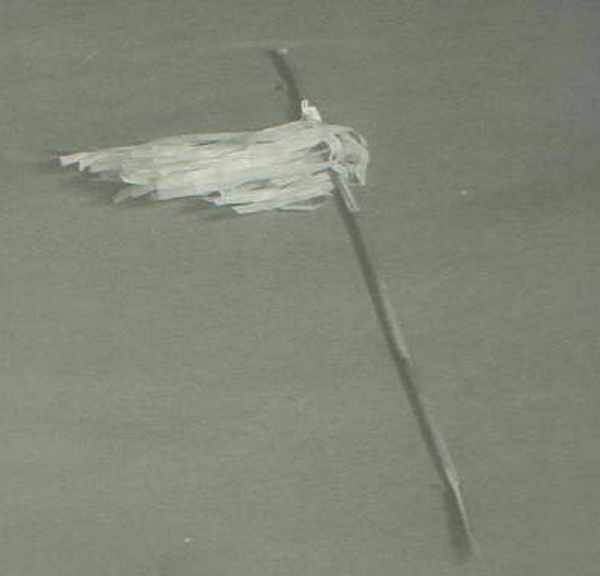

제차진행의 보조도구는 기메가 제차진행에 있어 굿의 의미를 살리고 원활한 진행을 위한 필수 무구를 말한다. 군문열림 제차시 신이 내려오는 문을 열고 길잡이 역할을 하는 감상기, 차사영맞이 제차시 영혼이 시왕으로 들어갈 때 들어가는 문의 문지기 역할을 하는 달래지, 차사의 상징물인 적배지, 초공본풀이시 노가단풍지멩왕아기씨의 얼굴을 가려주는 청너울, 삼승할망이 짚고 다니는 철쭉대[Figure 4], 영혼이 머무르는 집을 상징하는 영집 등이 있다.

기타류에는 삼각형의 종이 모자인 송낙, 고리동반떡을 싸는 너울지, 종이돈인 지전[Figure 5] 등이 있다.

Ⅲ. 기메를 응용한 텍스타일 디자인개발

본 연구에서는 텍스타일 디자인을 개발하기 위해 김윤수 심방이 실제로 제작한 기메 중에서 총 5종의 기메를 선정하였다. 그 선정 기준은 첫째, 기메가 길상적이고 대중들이 수용할 수 있는 긍정적인 의미가 내포되어야 한다. 둘째, 전체적인 신화의 스토리텔링이 가능한 역할의 분류기준에서 중복되지 않아야 한다. 셋째, 텍스타일 패턴디자인에 적합한 모티브를 도출할 수 있어야 한다. 이 선정기준에 따라 텍스타일 패턴디자인 개발에 적합성이 높다고 판단된 조왕기(신체상징물), 살장(제청장식물), 철쭉대(제차진행의 보조도구), 지전(기타류) 4종을 선정하였다. 그 외에 기메 중에서 유일하게 꽃 형태인 성주꽃 기메 1종을 추가로 선정하였는데, 그 이유는 텍스타일 패턴디자인에 있어서 꽃을 주제로 한 패턴이 70%(Cha, 2008)을 차지할 뿐만 아니라 소비자 기호의 만족도가 매우 높은 패턴(Lee, 1995)이므로, 개발한 텍스타일 패턴디자인이 패션문화상품에 활용도가 높을 것이라 기대되었기 때문이다.

텍스타일 패턴디자인 개발을 위한 제작 도구는 Adobe CS5(Photoshop, Illustrator)와 TexPro 디자인 캐드 프로그램을 사용하였다.

1. 텍스타일 패턴디자인 개발

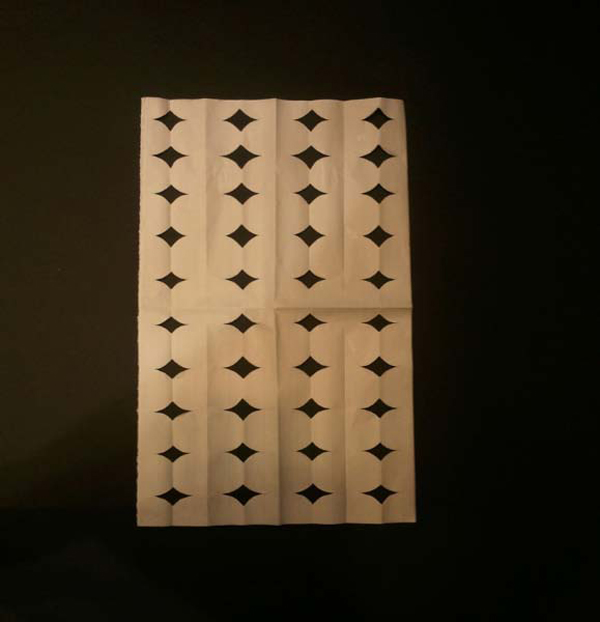

살장은 신이 좌정하는 당클을 가리기 위한 것으로, 살장의 구멍은 문을 의미한다. 살장에 대한 내력은 무조신(巫祖神)의 이야기인 초공본풀이에서 유래한다.

Hyeon(2008)이 채록한 초공본풀이의 사설을 살펴보면, 임정국 대감은 자식이 없어 100일 기도하여 노가단풍

지멩왕아기씨를 얻었다. 그러나 딸이 열다섯 살 되었을 때 임정국 대감은 옥황상제의 분부를 받고 벼슬을 하러 떠나게 되는데, 딸을 데리고 갈 수 없어 세 개의 살장(문)을 만들어 가두어 놓고 열쇠로 잠그고 길을 떠난다. 가장 안쪽의 문이 ‘마흔여덟 모람장’, ‘서른여덟 비꿀장’, 가장 바깥쪽문이 스물여덟 고무살장이다. 하인은 살장의 구멍으로 음식과 옷을 주며 아기씨를 키운다. 주

지멩왕아기씨를 얻었다. 그러나 딸이 열다섯 살 되었을 때 임정국 대감은 옥황상제의 분부를 받고 벼슬을 하러 떠나게 되는데, 딸을 데리고 갈 수 없어 세 개의 살장(문)을 만들어 가두어 놓고 열쇠로 잠그고 길을 떠난다. 가장 안쪽의 문이 ‘마흔여덟 모람장’, ‘서른여덟 비꿀장’, 가장 바깥쪽문이 스물여덟 고무살장이다. 하인은 살장의 구멍으로 음식과 옷을 주며 아기씨를 키운다. 주

선생이 아기씨에게 직접 권제삼문을 받기위해 요령을 흔들어 살장문을 열고 아기씨의 머리를 오른쪽 세 번, 왼쪽 세 번 쓰다듬었더니 아들 삼형제를 임신하게 된다. 노가단풍

선생이 아기씨에게 직접 권제삼문을 받기위해 요령을 흔들어 살장문을 열고 아기씨의 머리를 오른쪽 세 번, 왼쪽 세 번 쓰다듬었더니 아들 삼형제를 임신하게 된다. 노가단풍

지멩왕아기씨는 집에서 쫓겨나 홀로 삼형제를 키우고, 장차 무조신의 어머니가 된다.

지멩왕아기씨는 집에서 쫓겨나 홀로 삼형제를 키우고, 장차 무조신의 어머니가 된다.

신화에서의 살장은 노가단풍

지멩왕아기씨를 현실적 공간과 신성한 공간을 구분하는 문이며, 그 공간은 아무나 갇힐 수 있는 공간이 아니며 문을 열거나 잠글 때도 신성한 능력이 요구된다(Kang, 2006).

지멩왕아기씨를 현실적 공간과 신성한 공간을 구분하는 문이며, 그 공간은 아무나 갇힐 수 있는 공간이 아니며 문을 열거나 잠글 때도 신성한 능력이 요구된다(Kang, 2006).

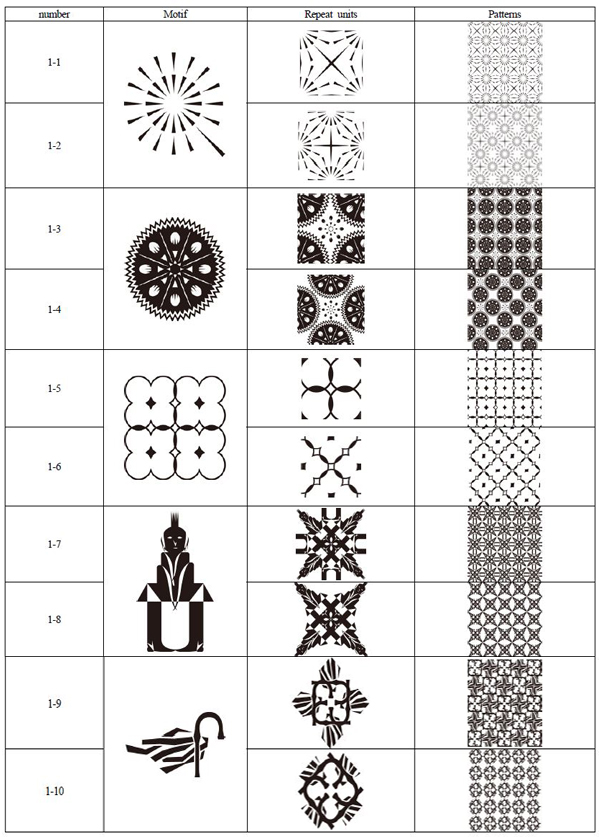

1-1과 1-2는 살장 중에서 스물여덟 고무살장 기메의 삼각형을 단순화하여 모티브로 도출하였다. 1-1은 기본 모티브를 1/4로 나눈 우측 하단의 모양을 상하좌우 대칭으로 배치한 후 기본 반복 단위(one repeat)로 재구성하였다. 이 리피트 단위를 연속 배열하여 전개함으로써 모티브가 꽃의 중심을 이루게 되고, 이를 다시 상하좌우 네 방향으로 꽃잎을 배치함으로써 완성된 꽃 모양이 연속의 마름모에 꽃이 들어간 패턴으로 전개하였다. 1-2는 기본 모티브를 45°각도를 중심으로 1/2로 나눈 우측의 모양을 상하좌우 대칭으로 재배치함으로써 기본 반복 단위로 재구성하였다. 이 리피트 단위를 반복하여 배치함으로써 패턴화하였다. 이 문양의 개발 목적은 신의 가호, 수호를 나타내기 위함이며, 이를 위해 신화적 문양에 집으로 들어오는 나쁜 기운들을 차단하고 근심과 걱정이 없는 평화롭고 화목한 가정을 이룰 수 있게 해주는 신화적 의미를 함축시켰다.

성주풀이는 새집을 지은 이가 가옥의 신인 성주를 모시고 무사 안녕을 비는 건축의례로서 굿의 규모는 작은 굿에 속하지만, 성줏기와 성주꽃 기메가 필요하다(Hyeon, 2008). 성주꽃은 상성주, 중성주, 하성주를 뜻하는 의미로 세 개를 만들어 사용하고(Kang, 2006), 제주 무속의례에 사용되는 기메 중에서 유일한 꽃 형태이다. Hyeon(2008)이 채록한 성주풀이의 사설을 살펴보면, ‘집을 지어 삼년 안에 아들을 나면 팔도도좌원이 되고, 딸을 낳으면 열녀부인이 되고, 소를 낳으면 황소가 되고, 말을 낳으면 영마요, 또한 마을 안에서 제일 부자가 되고 좋을 음식상을 차려놓고 근심할 일 없다’고 하고 있다. 이는 성주신이 가족 구성원의 성공은 물론 가축을 번성하게 하고 행복하고 평화로운 삶을 영위하게 하는 능력을 지니고 있음을 알 수 있다.

1-3과 1-4는 성주꽃에서 느껴지는 꽃의 느낌을 음양으로 단순화하여 모티브로 도출하였다. 1-3은 기본 모티브에서 원안의 꽃잎모양을 반전시켜 중앙에 배치한 후 각 모서리에 성주꽃 문양의 1/4의 부분을 배치함으로써 기본 반복 단위로 재구성하였다. 이 리피트 단위를 네모 모양의 단순 반복 형태로 재배치한 패턴으로 전개하였다. 1-4는 기본 모티브에서 원 안의 꽃잎 모양을 반전시켜 중앙에 배치한 후 상하좌우 각 방향으로 성주꽃 모티브를 1/2로 나눈 부분을 배치함으로써 기본 반복 단위로 재구성하였다. 이 리피트 단위를 전체적으로 45°각도로 회전하여 재배치한 패턴으로 전개하였다. 이 문양의 개발목적은 가족 구성원의 성공, 행복하고 평화로운 삶의 영위를 위함이며, 이를 위해 신화적 문양으로 성주신을 상징하는 성주꽃을 응용하여 문양에 안거(安居)와 무사 안녕을 기원하는 신화적 의미를 함축시켰다.

지전은 백지를 접어 엽전모양으로 동글동글 구멍이 나게 오려 놓은 종이돈으로 현금대신 신에게 올리는 돈이다. 굿을 의뢰하는 사람이 직접 만들기도 하며, 심방이 많이 만들어 나누어 주기도 한다. 지전을 내놓는 것을 ‘인정을 건다’고 표현한다. 지전은 무속의례 중 요왕맞이와 시왕맞이 제차에서 저승길에 노자돈으로 사용하라는 의미로 내놓기도 하며, 성주풀이 제차에서는 떡을 받고 그것에 대한 보답으로 내놓기도 한다. 또한 불도맞이때는 구삼승할망이 가지고 다니며 사람을 죽게 만드는 악심꽃이 나타나면 인정을 받아 악심꽃을 꺾어 버림으로서 불행을 막아주며, 기자를 바라는 사람에게는 인정을 받아 동백꽃을 선택하도록 하고 선택된 꽃가지의 생김새로 자식의 유무와 잉태 시기 등을 예언하기도 한다. 그러므로 지전은 심방이 중심인 제차진행에서 유일하게 인간이 참여할 수 있는 연결고리이자 커뮤니케이션 수단이라고 할 수 있다.

1-5와 1-6의 모티브는 현금대신 신에게 올리는 돈을 의미하는 지전의 문양에서 엽전의 둥근 모양과 그 돈들의 겹쳐진 느낌을 선과 면으로 단순화하여 모티브로 도출하였다. 1-5는 원의 모양을 중점으로 기본 반복 단위로 재구성하였다. 이를 단순반복을 통해 가장 기본적이면서도 순수한 의미를 갖는 지전으로써의 느낌을 위해 상하좌우로 반복한 것을 기본 리피트 단위로 하여 네모 모양의 반복 형태로 배치한 패턴으로 전개하였다. 1-6은 기본 모티브를 45°각도로 회전한 후 1-5의 원의 모양을 보다 확장하여 기울어진 모양을 기본 반복 단위로 재구성하였다. 전체적으로 중앙의 꽃잎 모양 주위를 다이아몬드 모양으로 배치한 기본 리피트 단위를 다이아몬드 모양의 반복 형태로 재배치한 패턴으로 전개하였다. 이 문양의 개발 목적은 부를 기원하기 위함이며, 이를 위해 신화적 문양인 지전 문양에 부, 재물, 돈의 신화적 의미를 함축시켰다.

조왕기〔Figure 4〕는 부엌 출입문의 위쪽에 달아매는 것으로(National Research Institute of Cultural Heritage, 2008) 부엌을 차지한 조왕(灶王)신을 상징하며 신의 형상을 매우 구체적으로 표현한 신체 형상이다. 김윤수 선생의 인터뷰에 의하면, 조왕기에는 머리카락이 구체적으로 표현되고 있는데, 이는 제주 여성들이 수건을 쓰고 있는 형태를 묘사한 것으로, 여성신임을 구별할 수 있는 특징이라고 하였다.

조왕기에 대한 내력은 문전본풀이에서 유래한다.

Hyeon(2008)이 채록한 문전본풀이를 살펴보면, 남선고을 남선비와 여산고을 여산부인은 아들 칠형제를 낳았는데, 남선비는 무곡장사를 하기위해 집을 나섰으나 삼년이 지나도 소식이 없자 남편을 찾아 나선다. 그러나 여산부인은 노일제대귀일의 딸의 속임수로 연못에 빠져죽게 되고, 노일제대귀일의 딸은 여산부인의 옷을 입고 여산부인 행세를 한다. 그러나 막내아들인 녹디생인은 어머니가 아님을 알아채고 꾀를 내어 노일제대귀일의 딸을 죽이고, 서천꽃밭의 도환생꽃을 가져와 어머니를 살려낸다. 그래서 집으로 돌아와 연못물에 빠져 죽었던 어머니는 물로 인해 추위를 많이 느낄 것을 염려해 사계절 내내 하루에 삼세번 따뜻한 불을 쬐면서 지내도록 부엌의 조왕신으로 좌정시킨다. 녹디생인은 삼방의 앞쪽 문신이 되고, 노일제대귀일의 딸은 측간(화장실)에서 죽어서 측도부인으로 좌정된다.

1-7과 1-8은 조왕기의 기메 문양을 그대로 차용하여 모티브화 하였다. 1-7은 모티브를 상하좌우와 각방향의 45° 각도 부분으로 대칭으로 배치하여 기본 반복 단위로 재구성하였다. 리피트 단위는 네모 모양의 단순 반복 형태로 재배치한 패턴으로 전개하였다. 1-8은 네모 모양의 각 모서리부분에 모티브를 배치하여 대칭으로 마주보는 기본 반복 단위로 재구성하였다. 전체적으로 네 개의 리피트 단위가 모여 꽃잎 모양을 이루는 형태로 재배치한 패턴으로 전개하였다.

이 문양의 개발 목적은 집안의 평화를 기원하기 위함이며, 이를 위해 신화적 문양에 어머니의 따뜻한 마음과 보살핌, 안거와 평안의 신화적 의미를 함축시켰다.

불도맞이는 기자(祈子)를 기원하는 제차로 칠원성군송낙와 삼불도송낙, 철쭉대 기메가 사용되며(National Research Institute of Cultural Heritage, 2008), 생화(生花)로는 동백꽃과 띠와 대나무잎을 엮어 만든 악심꽃이 사용된다(Hyeon, 2008). 여기에서 철쭉대는 산육신인 삼승할망이 짚고 다니다는 지팡이를 말하며, 대나무에 종이를 오려 묶은 형태이다. 묶어 맨 종이는 삼승할망의 땀수건을 의미하며 예전에는 빨간 명주실이 사용되기도 하였다(Kang, 2006).

철쭉대에 대한 내력은 삼승할망본풀이에 유래한다. Hyeon(2008)이 채록한 삼승할망본풀이를 살펴보면, 멩진국님애기와 동이용궁님애기는 아기를 잉태시키는 셍불왕이 되기 위하여 꽃가꾸기 경쟁을 하게 된다. 꽃을 번성하게 키운 멩진국

님애기는 산육(産育)을 맡는 인간할망(삼승할망)이 되고, 경쟁에서 진 동이용궁

님애기는 산육(産育)을 맡는 인간할망(삼승할망)이 되고, 경쟁에서 진 동이용궁

님애기는 질병을 일으키는 저승할망(구삼승할망)이 된다. 즉, 삼승할망은 아기를 잉태시키고 출산시키며 키워 주는 신이며, 구삼승할망은 아이가 15세가 되기 전까지 질병을 일으키게 하는 신이다. 불도맞이 굿에서 심방은 철쭉대를 짚고 걸으면서 삼승할망의 역할을 한다(National Research Institute of Cultural Heritage, 2008). 여기에서 철쭉대는 심방이 삼승할망으로 역할이 전환되었음을 알려주는 하나의 증표라고 할 수 있다.

님애기는 질병을 일으키는 저승할망(구삼승할망)이 된다. 즉, 삼승할망은 아기를 잉태시키고 출산시키며 키워 주는 신이며, 구삼승할망은 아이가 15세가 되기 전까지 질병을 일으키게 하는 신이다. 불도맞이 굿에서 심방은 철쭉대를 짚고 걸으면서 삼승할망의 역할을 한다(National Research Institute of Cultural Heritage, 2008). 여기에서 철쭉대는 심방이 삼승할망으로 역할이 전환되었음을 알려주는 하나의 증표라고 할 수 있다.

1-9와 1-10은 삼승할망의 철쭉대를 단순화하여 모티브로 도출하였다. 1-9는 기본 모티브를 상하좌우 대칭으로 배치함으로써 기본 반복 단위로 재구성하였다. 이 리피트 단위를 상하좌우 45°각도로 재배치한 패턴으로 전개하였다. 1-10은 기본모티브를 상하좌우 대칭으로 배치한 후 45°각도로 회전하여 네모모양의 기본 반복 단위로 재구성하였다. 이 기본 리피트 단위를 다이아몬드 모양의 반복 형태로 재배치한 패턴으로 전개하였다. 이 문양의 개발 목적은 자손번성을 기원하기 위함이며, 이를 위해 철쭉대 문양에 아이를 잉태하게 하는 신화적 의미와 자손번성, 아이들의 질병 방지와 건강의 신화적 의미를 함축시켰다.

2. 텍스타일 컬러링 및 맵핑

텍스타일 디자인의 중요한 요소 중 하나는 컬러링이다. 색상은 디자인에서 가장 시선을 끄는 요소이며, 디자인의 성격을 좌우한다(Cha, 2008). 특히 우리의 전통 오방색은 음양오행사상에 기인한 색상으로, 신화를 구송하는 심방의 무복이나 기메에서도 사용되고 있다. 그 외에도 신화의 일종인 생불할망본풀이에 등장한 생불꽃 역시 오방색으로 풀이하고 있다(Lee, 2007).

<Table 2>는 <Table 1>의 텍스타일패턴을 청색, 백색, 적색, 흑색, 황색의 오방정색과 녹색, 벽색, 홍색, 자색, 유황색의 오방간색을 적절히 이용하여 컬러링을 전개한 결과이며, 향후 후속연구에서 진행할 패션문화상품에 적용시켜 맵핑한 결과이다.

2-1은 메인컬러로 적색(M100 Y100), 청색(C100 M65)을 사용하고 서브컬러는 황색(M35 Y100), 홍색(M75 Y50), 백색을 사용하였다. 2-2는 메인컬러로 청색(C100 M65), 황색(M35 Y100)를 사용하고 서브컬러는 홍색(M75 Y50), 백색을 사용하였다. 2-1과 2-2는 살장 기메를 이용한 패턴으로 집으로 들어오는 나쁜 기운들을 차단하는 의미를 지니고 있으므로 공간을 구분하고 가리개 역할을 하는 파티션 상품에 맵핑하였다.

2-3은 메인컬러로 홍색(M75 Y50), 흑색을 사용하고 서브컬러는 청색(C100 M65), 황색(M35 Y100), 적색(M100 Y100)을 사용하였다. 2-4는 메인컬러로 흑색, 홍색(M75 Y50)을 사용하고 서브컬러는 황색(M35 Y100), 백색를 사용하였다. 2-3과 2-4는 성주꽃 기메를 이용한 패턴으로 안거와 가족의 무사안녕을 기원하는 의미를 지니고 있으므로 가족 구성원이 함께하는 공간인 거실에 사용할 수 있는 대형 카페트 상품에 맵핑하였다.

2-5는 메인컬러로 벽색(C50 M15 Y10)을 사용하고 서브컬러는 백색을 사용하였다. 2-6은 메인컬러로 벽색(C50 M15 Y10), 흑색을 사용하고 서브컬러는 녹색(C100 M30 Y100), 백색를 사용하였다. 2-5와 2-6은 지전 기메를 이용한 패턴으로 돈, 재물, 부를 의미가 있으므로 유희적 요소로서 돈방석을 형상화하기 위해 방석과 동전지갑 상품에 맵핑하였다.

2-7은 메인컬러로 적색(M100 Y100), 청색(C100 M65)을 사용하고 서브컬러는 흑색, 백색을 사용하였다. 2-8은 메인컬러로 황색(M35 Y100) 사용하고 서브컬러는 흑색, 백색을 사용하였다. 2-7와 2-8은 부엌의 신인 조왕기 기메를 이용한 패턴으로 어머니의 따뜻함과 보살핌, 안거, 평안의 의미를 지니고 있으므로 주방용 앞치마와 주방 장갑 상품에 맵핑하였다.

2-9는 메인컬러로 벽색(C50 M15 Y10), 청색(C100 M65)을 사용하고 서브컬러는 흑색, 백색을 사용하였다. 2-10은 메인컬러로 녹색(C100 M30 Y100), 황색(M35 Y100)을 사용하고 서브컬러는 청색(C100 M65), 벽색(C50 M15 Y10), 백색을 사용하였다. 2-9와 2-10은 철쭉대 기메를 이용한 패턴으로 아이의 탄생과 질병방지, 건강의 의미가 있으므로 유아 의복과 유아용 모자 상품에 맵핑하였다.

Ⅳ. 결 론

본 연구는 우리 민속에 내재되어 있는 문화자원을 추출하여 경쟁력 있는 전통문화콘텐츠로 개발하기위한 것으로 제주무속문화유산 중에서 기메를 소재로 선택하였다. 특히, 본 연구에서는 중요무형문화재 제 71호 제주칠머리당영등굿 기능보유자 김윤수 심방이 직접 제작한 기메를 중심으로 연구하였다. 그 결과, 기메는 역할에 따라 신체상징물, 제청장식물, 제차진행의 보조도구, 기타류로 분류할 수 있었으며 텍스타일 패턴개발을 위해서 분류별로 1점의 기메를 선정하였다. 또한 기메 중에서 유일하게 꽃 형태를 띤 성주꽃 기메를 추가하여 총 5점의 기메를 중심으로 텍스타일 패턴디자인개발에 활용하였다. 텍스타일 패턴디자인 개발 결과, 기메 1점당 2종의 패턴을 개발하여 총 10종의 텍스타일 패턴을 개발하였다.

연구결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 살장을 응용한 텍스타일 패턴디자인에는 집으로 들어오는 나쁜 기운을 차단하고 좋은 기운은 밖으로 나가지 않도록 하는 문의 역할을 하며 수호(守護)와 무사안녕의 신화적 의미를 함축시켰다. 이 텍스타일 패턴디자인은 문과 창문 용도를 위한 패션상품으로서 발, 파티션, 커튼 등에 활용될 수 있다.

둘째, 성주꽃을 응용한 텍스타일 패턴디자인에는 자녀의 성공과 사업의 번창, 집안의 무사 안녕을 기원하는 신화적 의미를 함축시켰다. 이 텍스타일 패턴디자인은 홈 스타일링을 위한 카펫, 쿠션, 방석, 이불 및 패션 스타일링을 위한 스카프, 넥타이 등의 소품류에 활용될 수 있다.

셋째, 지전을 응용한 텍스타일 패턴디자인에는 재물운이 좋아지는 신화적 의미를 함축시켰다. 이 텍스타일 패턴디자인은 돈과 관련된 지갑이나 동전지갑, 복주머니에 활용되거나 유희적 요소로서 사람이 깔고 앉을 수 있는 방석 혹은 침구류 등에 활용될 수 있다.

넷째, 조왕신을 응용한 텍스타일 패턴디자인에는 현모양처, 안거(安居), 평온의 신화적 의미를 함축시켰다. 이 텍스타일 패턴디자인은 주방의 홈 스타일링을 위한 식탁보, 식탁매트, 앞치마 등에 활용될 수 있다.

다섯째, 철쭉대를 응용한 텍스타일 패턴디자인에는 아이의 잉태, 영유아의 무병(無病) 및 질병방지, 자손번성, 건강의 신화적 의미를 함축시켰다. 이 텍스타일 패턴디자인은 영유아의 베넷 저고리나 출산용품, 유아복에 활용될 수 있다.

Kim(2002)은 전통문화와 동시대 문화는 상호의존 관계로서, 예전과 동일한 방법으로 전통문화를 지키는 것도 중요하지만 본래의 특성을 유지하면서 현 생활에 맞추어 발전시켜 나가야 된다고 강조하였다. 이에 본 연구는 신화를 입체적으로 분석하여 서사가 내재된 기메의 이미지를 형상화하여 문양을 개발하고 제시하는데 의미를 부여하고자 하였다. 따라서 본 연구결과를 통해 제주지역의 문화자원을 활용할 수 있는 방법을 모색할 수 있었으며 또한 지역문화의 대표적인 전통문화원형의 일종임을 규명할 수 있었다. 그러나 본 연구에서는 5개의 기메만을 선정하여 연구하였다는 제한점이 있었지만, 후속연구에서는 김윤수 선생의 기메 중에 다양한 종류를 선택할 뿐만 아니라 타 무속인의 기메를 동시에 연구함으로서 기메를 응용한 디자인 개발에 다양화를 추구하려고 한다. 앞으로 후속연구를 통해 기메가 단지 굿의 장식물의 역할에서 더 나아가 해원과 상생, 안거와 행복, 자손번창과 성공의 신화적 의미가 함축된 관광문화상품으로 개발되거나, 각종 지자체 행사와 축제에 응용한다면 기메 문화의 활성화는 물론 전통문화원형의 소재로서의 가치가 규명될 것으로 기대된다.

Notes

References

- Y. S Cha, Textile Design, Seoul: Yegyeng, (2080).

- Y. J Hyeon, Jejudo Shamanism and environs, Seoul: Jipmoondang, (2002).

- Y. J Hyeon, Jejudo Shamanism Dictionary, Jeju:Gak, (2008).

- Intantangible Cultural Assets of The 71th 'Jeju Chilmeoridang Yeongdeunggut', Gimekijeon, Jeju, Unpublished exhibition pamphlet, (2006).

- S. J Kang, A Study of the ‘Gime’ in the Jejudo-Gut -Laying stress on manufacture example of Gime by ‘Kim Yoon-Su’ Simbang that plays a role of Important Intangible Cultural Assets of The 71th ‘Jeju Chilmeoridang Yeongdeunggut’, Jounal of the Korean Shamanistic Studies, (2006), 13, p103-139.

- M. H Kim, Study of Paper-Flower, Unpublished master thesis, Hanyang, (2002).

- Korean Folk Belief Dictionary, http://folkency.nfm.go.kr, (2009).

- National Research Institute of Cultural Heritage, Shamanic Materials -Jeollanamdo, jeollabukdo, Jejudo, Seoul: Minsokwon, (2008).

- S. J Lee, The Original Structure of Kungut and Myth, Paju: Jipmoondang, (2004).

- S. J Lee, Flower decoration in the rite of Shaman in Korea, the origin character and meaning of it, Jounal of the Korean Shamanistic Studies, (2007), 14, p407-442.

- C. H Oh, A Study of Traditional Korean Paper-flowering, Unpublished master thesis, Sookmyung womans University, Seoul, (1984).

- K. B Park, Study of Korean traditional paper-flower, Unpublished master thesis, Hongik University, Seoul, (1986).

- S. B Yim, S. S Kim, Taean Soelwi Soelkyoung, Seoul: Minsokwon, (2011).

![〔Figure 1] 〔Figure 1]](/xml/01413/KJHE_2013_v22n6_649_f005.jpg)

![〔Figure2] 〔Figure2]](/xml/01413/KJHE_2013_v22n6_649_f006.jpg)