A Study on Outdoor Apparel Market Segmentation by Benefits Sought

Nowadays, sports and outdoor market has been popular and expanding since the implementation of the five-day workweek and change of lifestyle. Outdoor clothing considered exclusive property of the middle-aged individuals in the past. Recently there is a drift towards having outdoor looking at the age of 10-20. The purpose of this study was to analyze the features of purchasing behaviors and demographics by each groups targeting middle school and high school students. The study was conducted with questionnaires towards people who live in the city of Busan and who have experiences of buying outdoor clothing. Data analysis was conducted via SPSS 18.0 with factor analysis, cluster analysis, ANOVA, cross tabulation, frequency analysis and Duncan's multiple range test. The results showed that there were five factors sought for outdoor wear benefits: Individuality/Fashion, Brand, Attractive appearance, Economic value, Comfort/Functional. Cluster analysis showed that there were four groups of outdoor wear benefits sought. Overall, the four groups were different in regard to purchasing behaviors and demographics. Based upon the results mentioned above, this study summarizes the key features of each group and can provide applicable suggestion for conducting strategic marketing activities.

Keywords:

Outdoor wear, Benefits sought, Purchasing behaviors, Demographics, 아웃도어웨어, 추구혜택, 의류구매행동, 인구 통계Ⅰ. 서 론

최근 소비자의 라이프스타일 변화와 지난 2004년 공기업, 금융업 등 1,000인 이상 사업장을 필두로 도입됐던 주 5일 근무제의 영향으로 아웃도어 스포츠가 대중화되고 그에 따라 아웃도어 마켓은 확대되고 있는 실정이다. 또한 올해 주5일 수업제가 실시되면서 가족 단위 아웃도어 활동 인구가 더욱 증가할 것으로 예상된다(Fashion channel, 2012). Samsung design(2012)의 ‘2012년 하반기 캐주얼 패션시장 분석’에 따르면 2011년 기준 아웃도어·스포츠 시장은 전 복종 중에서도 가장 큰 성장을 보이며 13.3%까지 증가, 조사 이래 가장 큰 비율을 나타내었고 2012년에는 13.8%를 차지할 것으로 전망된다고 한다.

2000년대 초반만 하더라도 등산을 할 때 아웃도어웨어를 상,하의 모두 착장한 사람은 40-50대 이상으로 등산복은 중장년층의 전유물로 인식되어 왔지만 현재는 10-20대 영 파워 소비가 스포츠·아웃도어 시장 트렌드를 새롭게 형성해가고 있다. 10대 층에서도 ‘노스페이스’, ‘네파’ 등은 머스트 해브 브랜드가 됐고, 중·고등학생 사이에서 아웃도어 의류제품에 대한 열풍이 불기 시작했으며, 이에 맞춰 아웃도어 브랜드들은 이들을 공략하기 위해 영 마케팅을 강화하고 있다(Fashion Channel, 2012).

이처럼 규모, 금액 면에서 확대되고 있는 아웃도어웨어 시장에 중·고등학생 소비자는 새로운 소비 세력으로 등장하고 있고, 업계는 이에 맞는 마케팅 활동을 벌이고 있지만 중·고등학생 청소년 소비자를 대상으로 하는 아웃도어 의류제품에 대한 연구는 제한적으로 이루어져 왔다. 의류 추구혜택 세분화에 대한 연구는 없는 실정이다. 스포츠·아웃도어 의류제품에 대한 선행연구는 Lee(2002), Hwang(2004), Lee(2007), Cho(2008), Lee(2012)의 연구가 있지만 이는 20-30대 또는 중장년층을 대상으로 한 조사에 그쳤다. 따라서 본 연구에서는 아웃도어 웨어 시장에서 새롭게 부각되고 있는 중·고등학생 소비자를 대상으로 하는 추구혜택 세분화에 대해 연구하고자 한다. 이는 과포화 양상으로 번지고 있는 아웃도어웨어 시장의 새로운 표적시장설정 전략 수립에 유용한 자료를 제공할 수 있을 것이다.

본 연구는 중·고등학생 소비자를 대상으로 아웃도어 의류제품에 대한 추구혜택을 중심으로 세분집단으로 구분하고, 각 세분집단의 의류구매행동 특성, 인구통계학적 특성을 비교, 분석하고자 하였다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 아웃도어웨어

아웃도어(Outdoor)란 야외나 옥외를 말한다. 따라서 아웃도어웨어란 야외 스포츠나 레저 활동을 위해 착용되는 의복으로 등산복, 골프복, 조깅복, 트래킹복 등과 같은 다목적 스포츠의류를 통칭한다(Kim, 1997).

2. 추구혜택

추구혜택(Benefits sought)이란 소비자들이 제품의 사용과 관련하여 주관적으로 느끼게 되는 요구(Needs) 및 욕구(Wants)에서 비롯된 것으로써, 제품사용과 관련하여 소비자가 원하는 주관적 보상이나 긍정적인 결과를 기대하는 것을 의미한다(Peter & Olson, 1987).

스포츠 웨어나 아웃도어의류에 대한 추구혜택 선행연구를 살펴보면 Lee(2002)는 남녀 고등학생, 대학생, 직장인을 대상으로 추구혜택 기준을 브랜드 추구, 유행성 추구, 외모매력성 추구의 심리적 차원과 경제성 추구, 실용성 추구의 기능적 차원으로 구분하여 소비자 가치와 스포츠웨어 추구혜택의 관계를 연구하였다. 그 결과, 물질주의 가치, 성취지향 가치, 타인의식이 높을수록 심리적 혜택을 추구하고, 전통주의 가치와 추구혜택의 관계에서는 여자는 외모매력성을 제외한 모든 추구혜택에서 정적인 상관관계가 있었으며 남자는 경제성과 실용성에서만 정적인 상관관계를 보였다. Hwang(2004)은 스포츠웨어 추구혜택에 따른 세분시장 연구에서 체형보완/이성어필 추구, 신분과시/유행추구, 편안함/기능성 추구, 개성추구, 젊음 추구의 5가지 요인으로 추구혜택을 분류하고 세분집단별 해외브랜드에 대한 태도, 쇼핑태도, 구매행동에 관하여 연구하였다. 체형보완/신분과시 추구집단이 스포츠웨어 선택기준으로 디자인, 광고, 상표, 유행을 중시한 반면 개성 추구집단은 타 집단에 비해 상표를 가장 덜 중시하였다. 또한 편안함/기능성 추구집단과 젊음 추구 집단은 타 집단에 비해 디자인을 덜 중시하는 것으로 나타났다. Lee(2007)는 ‘웰빙 라이프스타일과 스포츠 웨어 추구혜택의 관계 연구(20-30대 소비자를 중심으로)’에서 유행과 브랜드 추구, 이상적 체형 추구, 젊음과 개성 추구, 편안함 추구의 4가지 요인으로 추구혜택을 분류하여 웰빙 라이프스타일 유형과 스포츠웨어 추구혜택과의 관계를 연구하였다. 유행·브랜드 추구혜택과 젊음과 개성 추구혜택 요인의 경우 현실만족과 유행패션추구지향군이 선호하고, 이상적 체형 추구혜택은 현실만족과 유행패션추구지향군과 환경인식지향군이, 편안함 추구혜택의 경우 사회관계지향군과 환경의식지향군이 높은 선호도를 보였다. Cho(2008)는 남녀 대학생을 대상으로 스포츠 소비욕구에 따른 라이프스타일 특성과 스포츠 의류추구혜택 특성에 대해 살펴보았는데 추구혜택은 편안함/실용성 추구, 이상적 체형/인상향상 추구, 개성추구, 최신유행/과시 추구, 저렴한 가격 제품 추구, 브랜드 추구의 6가지 차원으로 분류되었다. 스포츠 소비욕구에 따른 집단 간 스포츠 의류 추구혜택 차이를 보았을 때, 편안함·실용성추구의 경우 심신정화추구집단이 가장 높게 나타났고, 이상적 체형·인상향상추구는 소극적 추종집단이 다른 집단에 비해 유의하게 낮게 나타났으며, 개성추구 요인의 경우 스포츠 매니아 집단이 높게 나타나 타 집단에 비해 자신만의 개성을 드러낼 수 있거나 활발한 이미지를 전달 할 수 있는 스포츠 의류를 선호함을 알 수 있었다. 최신유행·과시추구 요인은 심신 정화 추구 집단이 유의하게 낮게 나타났고, 브랜드 추구의 경우 소극적 추종 집단이 다른 집단에 비해 유의하게 낮게 나타났다. Lee(2012)는 아웃도어웨어 추구혜택을 편안함 추구, 이상적 체형추구, 유행 추구, 기능성 추구, 경제성 추구의 5가지 요인으로 분류하여 중년층 소비자 추구혜택에 따른 아웃도어웨어의 활용성에 대해 연구하였다. 또한 남녀 고등학생을 대상으로 한 Kown et al.(2012)의 연구에서는 아웃도어·스포츠 브랜드 추구혜택을 브랜드 지향 추구, 과시성 추구, 유행 추구, 기능성 추구, 패션이미지 추구의 5가지로 분류하였다.

이상의 선행연구들을 종합해 보면, 중·장년층 소비자 대상 연구에서는 브랜드 추구 요인 특징은 나타나지 않았고, 편안함, 기능성, 경제성 등 기능적 차원의 추구혜택 특징이 두드러지게 나타났으며, 고등학생이나 대학생 소비자를 대상으로 한 연구에서는 브랜드 추구, 과시성 추구, 최신유행 추구 요인이 특징적으로 나타났다. 즉, 아웃도어·스포츠 브랜드 추구혜택에 있어서 젊은 소비자들은 유행하는 브랜드나 과시성 추구혜택 요인을 중심으로 제품을 선택하고, 중·장년층 소비자는 브랜드보다는 편안함, 경제성 등 기능적 차원의 추구혜택을 더 중요하게 생각하는 것을 알 수 있다.

3. 의류구매행동 특성

소비자들은 의사결정을 위한 정보탐색 시 다양한 정보를 획득하게 되는데 이들 정보원천을 정보원이라 한다(Roh & Chung, 2004). 추구혜택과의 관계를 중심으로 한 정보원에 대한 선행 연구를 살펴보면, Park(2001)은 청소년들의 의복추구혜택에 따른 의류구매행동특성에서 인쇄 및 전파매체 정보원 활용은 유행추구집단이 가장 높고 다음은 개성/자기표현추구집단이며, 신체모습향상 추구집단은 가장 낮게 나타났다. 마케터에 의한 정보원과 소비자에 의한 정보원 활용은 개성/자기표현 추구집단이 다른 집단에 비해 높게 나타났다. 여성소비자를 대상으로 한 Lee(2009)의 연구에서는 다혜택 추구집단과 체형보완/편안함 추구집단, 개성추구집단은 매장디스플레이의 영향을 가장 많이 받았고, 저혜택 추구집단은 인터넷의 영향을 가장 많이 받는 것으로 나타났다. 이상의 선행연구들에서 살펴보았듯이, 정보원은 소비자에게 상품에 대한 정보를 제공하여 실제 의복 구매행동 시 중요하게 작용하므로 본 연구에서는 정보원을 의복구매행동 변수로 채택하였다.

소비자는 구매경험을 토대로 특정 상표에 대한 선호를 갖게 되며 반복적으로 구매하는 경향을 나타내는데 이러한 경향, 즉 소비자가 특정 상표를 일관성 있게 선호하여 반복 구매하는 경향을 상표충성도(Brand loyalty)라 한다(Lee, 2010). 추구혜택과의 관계를 중심으로 한 상표충성도에 대한 연구를 살펴보면, Yu(2006)는 매스티지 의류 제품을 중심으로 한 연구에서 상표충성도를 헌신적 상표충성, 지속적 상표충성, 로고에 대한 상표충성으로 나누어 의류 추구혜택과 상표충성의 관계를 연구하였다. 개성 추구혜택의 경우 계속해서 그 상표만 구입하는 지속적 상표충성 경향을 보였고, 신분상승, 개성추구, 진귀적 가치 추구혜택 요인의 경우 로고에 대한 상표충성 성향을 나타내었다. Hwang(2008)은 20-30대 성인남녀를 대상으로 한 연구에서 의복추구혜택 요인 중 이상적 체형/인상향상을 추구할수록, 개성을 추구할수록, 브랜드를 추구할수록, 패션을 추구할수록 상표충성도가 높다고 하였다.

이상의 선행연구들을 종합해 보면, 상표충성도는 중요한 의류구매행동 변수일 뿐 아니라, 선행연구에서 보듯이 추구혜택과 상표충성의 관계를 알아봄으로써 소비자 특성을 파악할 수 있으므로, 본 연구에서는 의류구매행동 특성으로 상표충성도 변수를 채택하여 추구혜택 세분집단별 상표충성도 특성을 알아보고자 한다.

4. 청소년 소비행동의 특징과 아웃도어 의류제품과의 관계

오늘날의 청소년들은 경제성장으로 인한 소득향상, 자녀수의 감소로 인한 자녀에 대한 부모의 관대한 소비태도 등으로 청소년들의 패션상품에 대한 욕구와 소비는 커지고 있다. 따라서 소비자로서의 청소년 시장은 틈새시장을 제공하고 있으며 마케팅의 새로운 타켓이 되고 있다. 특히 청소년은 패션상품의 소비에 있어서 동조성에 대한 욕구가 높고, 브랜드제품에 대한 선호가 크며, 개성표현과 자극에 민감하고, 유행에 대한 추종성향이 강하게 나타난다. Yun(2003)은 청소년들은 의복을 그들이 속한 집단으로부터 인정이나 승인받기 위한 수단의 하나로 사용하며, 또래와 비슷하게 의복을 입음으로 사회적 안정감을 느낄 수 있다고 하였다. 또한, Chun과 Ha(2008)는 청소년 시기는 또래집단에 대한 지향과 동조가 매우 강한시기이며, 이를 통하여 그들만의 특유한 문화를 형성 하고 독특한 가치를 창출해낸다고 하였다.

최근 아웃도어 의류제품은 단순한 등산복이라는 범위를 벗어나 ‘교복위에 또 다른 교복’이라 불리며 청소년들에게 폭발적인 인기를 얻었으며, 평소에도 쉽게 입을 수 있는 평상복 형식의 기능성을 겸비한 스포츠 룩의 새로운 트렌드로 자리 잡았다. 청소년들의 아웃도어의류에 대한 욕구는 상당한 수준으로 일부 특정브랜드에 대하여서는 최고가의 상품부터 저렴한 가격수준의 제품에 이르기까지 수준별로 나누어 등급까지 매기는 문화까지 만들어 내고 있다. 이러한 변화와 함께 아웃도어 의류제품 시장은 주 고객층을 성인계층에서 청소년층으로 확대하며 점차 청소년 소비경향에 맞추어 변화하고 있다

따라서 본 연구에서는 최근의 폭발적인 인기로 인한 동조현상 속에서 다른 상품에 비하여 높은 기능성과 브랜드성을 가지고 있는 아웃도어 의류상품에 대하여 청소년들이 추구하는 혜택은 어떠한지를 살펴보고, 이를 중심으로 청소년 시장을 세분화 한 후 각 세분집단의 의류구매행동 특성과 인구통계학적 특성을 고찰하고자 한다.

Ⅲ. 연구방법 및 절차

1. 연구의 개념적 모형 및 가설

본 연구에서는 중·고등학생 소비자를 대상으로 아웃도어 의류제품 추구혜택 세분집단별 의류구매행동 특성, 인구통계학적 특성을 분석하기 위하여 다음과 같은 개념적 모형과 가설을 설정하였다[Figure 1].

H1 : 아웃도어 의류제품에 대해 중·고등학생 소비자들은 추구혜택에 따라 세분집단으로 분류될 것이다.

H2 : 세분집단에 따라 의류구매행동 특성 (정보원, 상표충성도)에는 유의한 차이가 있을 것이다.

H3 : 세분집단에 따라 인구통계학적 특성에는 유의한 차이가 있을 것이다.

2. 측정도구

설문지의 배부시 응답자에게 아웃도어웨어를 구매하였던 경험을 떠올리거나, 구매하는 상황을 가정하고, 자신의 의견과 가장 일치하는 곳에 체크하도록 요청되었다. 의복추구혜택 측정을 위하여 Ryou(1991), Lee(1997), Park(2001), Lee(2002), Jung(2003), Lee(2007), Cho (2008), Lee(2009), Lee(2011)의 선행연구에서 필요한 문항을 본 연구에 맞도록 수정·보완하여 총 26문항을 사용하였으며, 측정은 응답자가응답자의 의견과 가장 일치하는 정도에 체크연구대상자들이 각 가치항목을 중요시하는 정도에 따라 표시하도록 하여 5점 리커트 척도로 측정하였다.

정보원 측정을 위하여 Park(2001)의 선행연구에서 13문항을 사용하였고, 본 연구의 대상인 중·고등학생 소비자들과 밀접한 관계가 있는 인터넷 광고와 SNS광고 문항을 연구자가 추가하여 총 15문항을 5점 리커트 척도로 측정하였다.

상표충성도는 Yu(2006)의 선행연구에서 12문항을 사용하여 5점 리커트 척도로 측정하였다.

3. 자료수집과 분석

본 연구의 자료 수집은 부산지역에 거주하고 아웃도어 의류를 한번이라도 구매한 경험이 있는 중·고등학생 소비자를 대상으로 2012년 7월 13일부터 7월 27일까지 실시하였으며, 총 330부의 설문지를 배부하여 그 중 일부가 누락되었거나 불성실하게 응답한 35부를 제외한 295부를 최종 결과분석에 사용하였다. 수집된 자료의 분석은 통계패키지 SPSS 18.0을 사용하여 빈도분석, 요인분석, 신뢰도 분석, 군집분석, 일원배치분산분석, Duncan 사후검정, 교차분석을 실시하였다.

연구 대상자의 인구통계학적 특성은 남학생 49.5%, 여학생 50.5%로 나타났고 중학생, 고등학생의 비율은 44.4%, 55.6%로 비교적 유사하게 나타났으며, 월평균 용돈은 ‘10만원 미만’이 84.7%로 가장 많이 나타났으며, 다음은 ‘10만원 이상∼20만원 미만’이 12.5%로 나타났다. 월평균 가계 총수입은 ‘500만원 이상’이 가장 많은 25.4%를 차지하였고, ‘300만원 이상∼400만원 미만’이 24.7%, ‘400만원 이상∼500만원 미만’이 19.3%를 차지했으며 ‘100만원 미만’은 3.1%를 차지했다. 학교계열은 고등학생에 한하여 조사하였고, 인문계가 70.7%, 실업계가 29.3%의 비율을 나타냈다. 성적은 중간이 41.7%로 가장 높은 비율을 나타내었고, 상위와 중하위가 24.1%, 21.7%로 다음을 차지했다. 최상위와 최하위는 각각 4.7%, 7.8%를 나타내었다. 여기에서 월평균 용돈, 월평균 가계 총수입, 성적은 응답자의 주관적 평가에 의해 이루어졌다.

Ⅳ. 연구결과

1. 측정도구의 평가

측정도구의 공통요인을 파악하고 변수구성의 타당성을 검증하기 위해 추구혜택, 상표충성도 문항에 대해 요인분석, 신뢰도분석을 실시하였다. 주성분분석과 Varimax 회전법에 의한 요인분석을 실시하였으며 최소 고유치 1을 기준으로 고려하면서 문항이 동질적인 내용으로 묶였는지 검토하였고, 요인부하량(Factor loading)이 0.5이상이면 유의한 변수로 판단하였다.

아웃도어웨어 추구혜택에 대한 요인분석 결과에서 문항의 내용 검토 후 요인부하량이 0.5 이하인 3개의 문항을 제거하여 23개 문항에 대한 2차 요인분석을 실시하였다<Table 1>. 그 결과, 총 5개의 요인이 추출되었으며, 전체 설명력은 61.099%이다. 요인 1은 자신의 개성을 추구하고 유행에 맞추어 아웃도어웨어를 구매하려고 하는 문항으로 이루어져 ‘개성·유행 추구’라고 명명하였다. 고유치는 6.727이고 누적설명력은 29.250%로 나타났으며, 신뢰도는 0.865로 전체 요인 중 가장 높은 신뢰도를 보였다. 요인 2는 유명 상표를 선호하는 문항으로 이루어져 ‘유명상표 추구’라고 명명하였고, 고유값 2.867, 누적설명력 41.717%, 신뢰도 0.764로 나타났다. 요인 3은 입었을 때 모양이 좋고, 매력적으로 보이게 하는 아웃도어웨어를 선호하는 문항으로 ‘외모매력성 추구’라고 명명하였다. 고유값은 2.152이고 51.075%의 누적설명력을 보였으며 신뢰도는 0.780을 나타내었다. 요인 4는 주로 세일기간을 이용하여 싼 가격으로 구매하기 위해 꼼꼼하게 살피는 문항으로 ‘경제성 추구’라고 명명하였다. 고유값은 1.242이고 누적설명력은 56.476%이며 0.733의 신뢰도를 보였다. 요인 5는 무엇보다 착용감과 편안함을 우선으로 여기는 문항으로 ‘편안함·기능성 추구’라고 명명하였으며 고유값 1.063%, 누적설명력 61.099%, 신뢰도 0.688을 나타내었다.

이와 같은 아웃도어웨어 추구혜택 요인분석 결과는 타 선행연구들(Cho, 2008; Hwang, 2004; Kwon et al., 2012; Lee, 2002; Lee, 2007; Lee, 2012)과 유사한 결과로 중·고등학생 소비자를 대상으로 하였으므로 앞서 언급한 브랜드추구, 최신유행추구 특징이 나타난 것으로 보인다.

상표충성도 요인분석 결과에서 문항 중 요인부하량이 0.5 이하인 1문항과 두 요인에 걸쳐 높게 적재되거나 정확한 요인 특성을 보이지 않는 2문항을 제외하여 9개 문항에 대해 2차 요인분석을 실시하였다<Table 2>. 그 결과, 총 2개의 요인이 추출되었으며, 전체 설명력은 59.240%이다. 요인 1은 가격이 오르거나 세일을 하지 않더라도 계속해서 같은 상표를 구입하고, 상점에 자신이 구매하는 상표가 없으면 구매를 다음으로 미루며, 내가 좋아하는 상표들 중에서만 고르는 문항으로 이루어져, 가격, 구매 시기, 구매 선택의 폭을 희생하는 헌신적 특징을 가진 것으로 보고 이를 ‘헌신적 상표충성’이라고 명명하였다. 고유값은 4.324이고 누적설명력은 48.050%이며 신뢰도는 0.778이다. 요인 2는 내가 좋아하는 상표를 적극적으로 동료들에게 추천하고, 그 상표의 좋은 점을 이야기하는 타인지향적인 면과 상표의 로고나 심볼이 겉으로 드러나는 것을 좋아하는 과시적인 면을 동시에 가지는 문항으로 ‘과시적 상표충성’이라고 명명하였다. 이는 1.007의 고유값과 59.240%의 설명력, 0.808의 신뢰도를 나타내었다.

Yang(2003), Yu(2006), Choi(2010) 등의 선행연구에서는 상표충성도를 주로 지속적, 상표적(과시적), 권유적(헌신적) 상표충성 요인으로 분류하여 본 연구와 부분적으로 일치한다. 이는 본 연구의 연구대상인 중·고등학생은 헌신적 상표 충성과 과시적 상표충성은 동일하게 나타났으나, 지속적 상표 충성은 나타나지 않았다. 이는 심리적으로 불안정한 특성상 감정의 기복이 심하고, 유행에 민감하게 반응하기 때문에 지속적 상표충성 요인이 약하게 나타난 것으로 보이며, 고등학생을 대상으로 한 Lim과 Lim(1997)의 연구에서도 지속적 상표충성 요인 특징은 드러나지 않은 것으로 나타났다.

2. 아웃도어웨어 추구혜택에 따른 집단의 분류

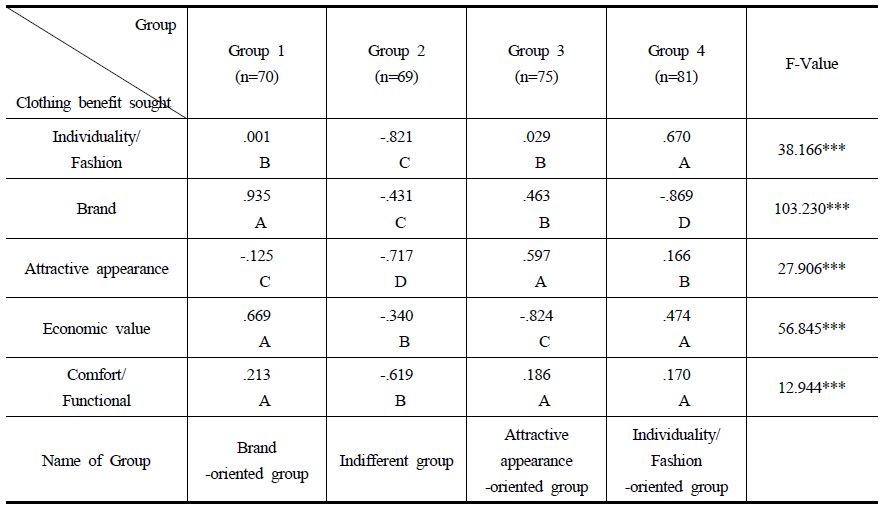

집단을 유형화시키기 위해 요인분석을 통해 도출된 요인을 바탕으로 K-평균방법(K-means method)을 사용한 군집분석을 실시하였고, 그 결과는 <Table 3>과 같다. 결과를 살펴보면, 추구혜택 요인을 군집에 대한 분산분석을 통해 Duncan 사후검정한 결과 모든 요인에서 유의한 차이를 보였다. 집단 1은 유명상표 추구요인이 다른 집단에 비해 특히 높게 나타나 ‘유명상표 추구집단’이라고 명명하였고, 집단 2는 모든 요인에서 뚜렷한 특징을 보이지 않는 집단으로 ‘무관심 집단’이라고 하였다. 집단 3의 경우는 외모매력성 추구요인이 높게 나타나 ‘외모매력성 추구집단’이라고 하였고, 집단 4는 개성·유행 추구요인이 높게 나타나 ‘개성·유행 추구집단’이라고 하였다.

본 연구의 세분집단 도출 결과는 선행연구(Hwang, 2004; Lee, 2011; Park, 2001)와 비교해 봤을 때, 중·고등학생 소비자를 대상으로 하였기 때문에 경제성, 편안함·기능성 요인을 중심으로 한 독립적인 혜택집단은 도출되지 않았다. 청소년의 대상으로 한 Park(2001)의 선행연구에서도 경제성, 편안함·기능성 요인이 드러나지 않아, 이는 본 연구의 내용을 지지한다.

본 연구결과는 아웃도어 웨어에 대한 추구혜택집단의 특성을 나타내고 있다. 유명상표추구집단의 경우 브랜드 뿐만 아니라 경제적 가치와 기능성을 함께 중요시하고 있는 합리적인 소비자이며, 외모매력성 추구집단과 개성/유행추구집단도 모두 기능성을 중시하는 것으로 나타났다. 즉 기능성 중시 집단이 추구혜택집단으로 독립적으로 도출되지는 않았으나, 무관심집단을 제외한 나머지 세 집단이 모두 기능성을 동시에 중시하고 있는 특징을 보인다. 이는 아웃도어 웨어의 특징상 기능적 특징을 기본적으로 가지고 있을 뿐만 아니라 또한 소비자에게 중시되고, 요청되기 때문에 나타나는 현상으로 사료된다.

3. 아웃도어웨어 추구혜택 세분집단별 의류구매행동 특성

아웃도어웨어 추구혜택 세분집단에 따라 정보원 활용에 차이가 있는지 알아보기 위해 일원배치 분산분석과 Duncan 사후검정을 실시하였고, 그 결과는 <Table 4>와 같다. 판매원의 조언을 제외한 모든 항목에서 세분집단별 유의한 차이가 나는 것으로 나타났는데, 무관심 집단이 모든 항목의 정보원 활용도가 다른 집단에 비해 유의하게 낮았다. 전체적으로 무관심 집단을 제외하면 나머지 세 세분집단간 정보원 활용에 있어 유의한 차이를 보이지 않았으나, 개인적 정보 원천인 지인추천, 개인적 경험의 정보원 활용의 빈도가 높게 나타났고, 다음으로는 디스플레이나 판매원의 조언과 같은 상업적 원천의 정보원 이용의 빈도가 비교적 높게 나타났다. 그 외에 텔레비전 광고 나 인터넷도 많이 이용하는 것으로 나타났으나 SNS 의 이용은 저조한 것으로 나타났다. 이는 아직 청소년을 대상으로 하는 아웃도어 시장에서 SNS를 이용한 광고, 판촉, 정보제공 등이 활발하게 이루어지고 있지 않기 때문으로 생각된다.

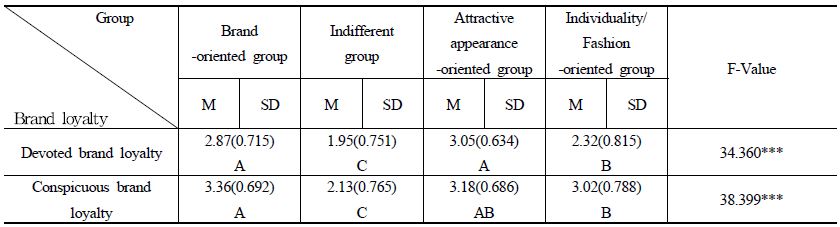

아웃도어웨어 추구혜택 세분집단에 따라 상표충성에 차이가 있는지 알아보기 위해 일원배치 분산분석과 Duncan 사후검정을 실시하였고, 그 결과는 <Table 5>와 같다. 헌신적 상표충성과 과시적 상표충성에서 집단별로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났는데, 개성·유행 추구집단이 유명상표 추구집단, 외모매력성 추구집단에 비해 상표충성도가 약하며, 무관심 집단은 상표충성도가 가장 낮은 것으로 나타났다. 이는 Hwang(2004)의 연구에서 개성 추구집단은 타 집단에 비해 상표를 가장 덜 중시한다는 선행연구를 지지한다. 하지만 Yu(2006)의 개성 추구혜택의 경우 계속해서 그 상표만 구입하는 지속적 상표충성 경향을 보인다는 결과와 Hwang(2008)의 연구에서 의복추구혜택에서 개성을 추구할수록 상표충성도가 높아진다는 결과는 본 연구의 내용과 일치하지 않는다.

외모매력성 추구집단은 헌신적 상표충성이 특히 강하게 나타났는데 이는 남녀 대학생을 대상으로 매스티지 의류제품에 대해 연구한 Yu(2006)의 연구에서 자신의 외모에 관심이 많고 남들의 시선을 의식하며 옷차림에 신경 쓸 뿐만 아니라 자신의 신체에 매력을 느끼며 만족하는 사람들은 자신에게 어울리는 상표를 반복적으로 구입하며 세일을 하지 않더라도 그 상표를 구입한다는 선행연구와 일치한다.

또한 유명상표 추구집단은 과시적 상표충성이 강하게 나타났다. 이는 유명상표 추구집단은 로고나 상표가 겉으로 드러나는 것을 좋아하고 타인에게 자신이 가진 브랜드를 보여주고, 권유까지 하는 상표에 대한 타인지향적 성향이 강하다는 것을 나타낸다.

4. 아웃도어웨어 추구혜택 세분집단별 인구통계학적 특성

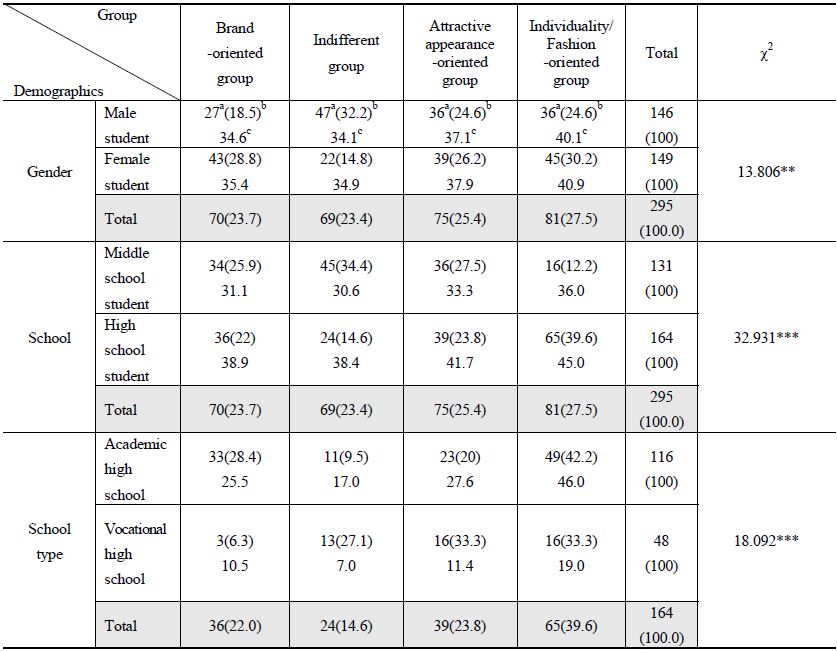

아웃도어웨어 추구혜택 세분집단에 따라 인구통계학적 특성에 차이가 있는지 알아보기 위해 교차분석(Cross Tabulation)을 실시하였고, 그 결과는 <Table 6>과 같다. 성별에 따른 차이를 보면, 무관심 집단은 남학생이 많았고, 유명상표 추구집단, 개성·유행 추구집단은 여학생의 비율이 높게 나타났다. 이는 여학생이 남학생에 비해 옷을 선택할 때 디자인을 많이 고려하고, 유행에 관심이 많으며, 유행상표를 선호한다는 연구(Jung, 2003)결과와 편안함/기능성 추구집단의 경우 남성의 비율이 높고, 유행/경제성 추구집단의 경우 여성의 비율이 남성보다 훨씬 높다는 결과(Lee, 2012)와 일치한다. 하지만 남학생의 경우 무관심 집단이 많다는 결과는 Park(2001)의 이성관심 추구집단과 유행추구집단은 남학생의 비율이 높게 나타났고, 무관심 집단과 신체모습향상 추구집단, 개성/자기표현 추구집단은 여학생의 비율이 높다는 연구결과와는 다르다. 학교급에 따라서는 고등학생인 경우 개성·유행 추구집단이 많았고, 중학생인 경우 무관심 집단의 비율이 높게 나타났다. 이는 고등학생이 되면서 점차 자아가 형성되고 자신만의 개성을 표현하고자 하는 욕구가 커져 점차 개성·유행 추구집단의 비율이 커지는 것으로 보인다. Park(2001)의 연구에서는 신체모습향상 추구집단과 유행추구집단은 중학생이 높은 비율을 보였고, 개성/자기표현 추구집단과 이성관심 추구집단은 고등학생에게서 높은 비율을 보였는데 이는 본 연구의 내용을 부분적으로 지지한다. 학교계열에 따라서는 유명상표 추구집단은 인문계 학생이 더 많았고, 외모매력성 추구집단과 무관심 집단은 실업계 학생의 비율이 더 높게 나타났다. 이는 실업계 학생들은 상대적으로 방과 후 학교에 남아있지 않고 학원 등으로 나가기 때문에 외부에 노출되는 기회가 많아 타인을 더 의식하고 외모에 신경을 쓰게 되어 외모매력성 추구집단이 많고, 인문계 학생들은 대부분의 시간을 학교에서 보내기 때문에 더 많은 정보를 수집하기 보다는 이미 유행하고 있는 브랜드에 더 관심을 가지기 때문인 것으로 보인다.

Ⅴ. 결론 및 제언

본 연구는 거센 아웃도어 열풍이 불고 있는 현재 마켓에서 아웃도어웨어 시장에 새롭게 떠오르는 중·고등학생 소비자를 대상으로 아웃도어웨어 추구혜택에 따라 시장을 세분화하고, 그에 따른 세분집단별 의류구매행동 특성, 인구통계학적 특성을 밝히는데 그 목적이 있다. 본 연구의 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 아웃도어웨어 추구혜택 요인분석을 통해 도출된 요인을 기준으로 군집분석을 실시한 결과 ‘유명상표 추구집단’, ‘무관심 집단’, 외모매력성 추구집단’, ‘개성·유행 추구집단’의 총 네 개의 세분집단으로 분류되었다. 본 세분집단은 아웃도어 웨어에 대한 추구혜택집단의 특성을 나타내고 있다. 유명상표추구집단의 경우 브랜드 뿐만 아니라 경제적 가치와 기능성을 함께 중요시하고 있는 합리적인 소비자이며, 외모매력성 추구집단과 개성/유행추구집단도 모두 기능성을 중시하는 것으로 나타났다. 즉 기능성 중시 집단이 추구혜택집단으로 독립적으로 도출되지는 않았으나, 무관심집단을 제외한 나머지 세 집단이 모두 기능성을 동시에 중시하고 있는 특징을 보인다. 이는 아웃도어 웨어의 특징상 기능적 특징을 기본적으로 가지고 있을 뿐만 아니라 또한 소비자에게 중시되고, 요청되기 때문에 나타나는 현상으로 사료된다.

둘째, 세분집단별 정보원 활용 차이를 살펴본 결과, 판매원의 조언을 제외한 모든 항목에서 세분집단별 유의한 차이가 나는 것으로 나타났는데, 무관심 집단이 모든 항목의 정보원 활용도가 다른 집단에 비해 가장 낮았다. 전체적으로 개인적 원천의 정보원 사용빈도가 가장 높았고, 다음으로는 상업적 원천과 TV 광고, 인터넷 등의 사용 빈도가 높았다.

셋째, 세분집단별 상표충성도 차이를 살펴본 결과, 개성·유행 추구집단이 유명상표 추구집단, 외모매력성 추구집단에 비해 상표충성도가 약하며, 무관심 집단은 상표충성도가 가장 낮은 것으로 나타났다. 외모매력성 추구집단은 헌신적 상표충성이 특히 강하게 나타났으며, 유명상표 추구집단은 과시적 상표충성이 강하게 나타났다.

넷째, 세분집단별 인구통계학적 특성을 살펴보면, 무관심 집단은 남학생이 많았고, 유명상표 추구집단, 개성·유행 추구집단은 여학생의 비율이 높게 나타났다. 고등학생의 경우 개성·유행 추구집단이 많았고, 중학생의 경우 무관심 집단의 비율이 높게 나타났으며, 유명상표 추구집단은 인문계 학생이 더 많았고, 외모매력성 추구집단과 무관심 집단은 실업계 학생의 비율이 더 높게 나타났다.

성인을 대상으로 추구혜택을 도출한 Hwang(2004)의 연구와 비교하면, 본 연구에서 중 고등학생의 청소년 대상으로 추구혜택을 추출한 결과 ‘체형보완’과 ‘젊음 추구’의 추구혜택이 도출되지 않았다는 점이다. 청소년들은 체형의 결점을 보완하려고 하거나 젊음을 추구하고자 하는 모습을 보이지 않으며 젊고 탄탄한 체형을 이미 가지고 있거나 또한 성장하는 과정에 있기 때문으로 보인다.

또한 성인을 대상으로 상표충성도를 도출한 연구결과와 비교하면 본 연구에서는 헌신적 상표 충성과 과시적 상표충성은 성인대상의 연구와 맥락을 같이 하면서 도출되었으나, 지속적 상표충성은 도출되지 않았다. 성인에 비하여 구매력이 적고 부모로부터 경제적으로 독립하지 못하고 있기 때문에 좋아하는 상표에 대하여 지속적으로 구매하겠다는 의지를 보이는 면이 적기 때문으로 해석된다.

본 연구에서 도출된 5개의 추구혜택은 기존의 일반 의류를 대상으로 실행된 여러 연구결과와 비교할 때 크게 다르지 않게 보인다. 이는 중 고등학생의 청소년들이 아웃도어 웨어를 실제로 아웃도어에서 등산 또는 캠핑등의 특정 활동을 위하여 착용하기 보다는 기능성을 가진 일반의류처럼 등, 하교 및 학교생활 등의 일상생활에서 많이 사용하고 있기 때문으로 생각된다.

이상의 연구결과를 바탕으로 추구혜택 세분집단별 마케팅적 시사점을 제시하면 다음과 같다.

유명상표 추구집단은 아웃도어 웨어 구매 시 타 집단에 비해 브랜드를 중요한 선택기준으로 생각하므로 상표나 로고가 밖으로 드러나는 제품 개발에 주력해야 하고, 과시적 상표충성도가 특히 높으므로 한번 유입된 고객이 이탈하지 않도록 적절한 충성고객을 위한 서비스를 제공하고, 이들의 타인관계지향적인 부분을 구전 광고효과로 확대시킬 수 있도록 브랜드에 대한 다양한 정보를 우편광고를 통해 제공하기를 제안한다.

무관심 집단은 아웃도어웨어 구매 시 세부적인 요소를 꼼꼼히 따지기 보다는 전반적으로 평범하고 구매 고려 요소에 관심도가 떨어지는 소극적 집단으로 기업의 마케팅 활동에 제한점이 있다. 하지만 이런 집단일수록, 그들만의 새로운 특성을 파악하고 그에 따라 더욱 세심하게 신경 써서 고객 만족을 추구해야 할 것이다.

외모매력성 추구집단은 아웃도어웨어 선택 시 제품이 자신을 매력적으로 보이게 할 수 있는가에 관심을 가지는 집단으로 몸매 라인이 돋보일 수 있도록 핏감을 최대한 살리는 디자인과 소재를 선택하는 것에 집중해야 할 것이다. 또한 가격이나 구매시기, 구매선택의 폭을 희생하면서도 브랜드에 충성하는 특성을 가지고 있으므로 한 명의 소비자만을 위한 개인오더 시스템과 같은 새로운 마케팅적 도전을 해봐도 좋을 것이다.

개성·유행 추구집단은 아웃도어웨어 구매 시 현재의 유행과 자신의 개성을 중요시하는 집단으로 최신 트렌드를 적절하게 믹스한 디자인의 제품을 공급하기를 제안한다. 그리고 기존 브랜드에 대한 상표충성도가 낮은 편이므로 신규브랜드 런칭과 새로운 디자인 개발 전략을 세울 때 적절한 타켓이 될 수 있을 것이다.

본 연구는 부산지역에 거주하는 중·고등학생을 편의 추출하여 연구대상의 지역적 분포가 고르지 못하고, 학교계열이 편중되어 있어 이를 일반화하는데 한계가 있고, 아웃도어웨어 추구혜택에 따른 소비자를 4가지 세분집단으로 한정하는 것은 복잡하고 다양하게 변화하는 소비자 니즈와 시시각각 변화하는 현재의 마켓상황을 고려해 볼 때 일반화하는데 무리가 있다. 위와 같은 본 연구의 제한점을 고려하여 후속연구 방향을 제시하면 먼저, 지역과 학교계열 비중을 균형있게 고려하여 연구대상을 표집해야 하고, 다양한 시장상황과 소비자 니즈 변화에 섬세하게 대처할 수 있는 방법을 생각해야 할 것이다. 또한 세분집단별 특성 뿐 아니라 추구혜택, 정보원, 상표충성도 변인의 다양한 관계와 상호작용 효과를 알아보는 후속연구도 의의가 있을 것으로 생각된다.

References

- Anlysis of casual fashion market for second half year, samsungdesign. Retrieved September 20, 2012, from http://www.samsungdesign.net, (2012, July, 6).

-

S. M Cho, A study on lifestyle and sportswear benefits sought according to consuming desire of sports, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (2008), 32(3), p418-430.

[https://doi.org/10.5850/JKSCT.2008.32.3.418]

- Y. J Choi, The effect of conspicuous consumption and fashion leadership on benefit seeking and brand loyalty of luxury goods, Unpublished master thesis, Konkuk University, Korea, (2010).

- J, H Chun, J, S Ha, Adolescents` fashion reflecting the features of modern adolescents -Focused on 「SPORT&STREET」from 2001 to 2006, (2008).

- Endless evolution of outdoor life-style, Fashion Channel. Retrieved May 11, 2012, from http://www.fashionchannel.co.kr, (2012, March, 1).

- J. S Hwang, Attitude toward domestic and imported brands, shopping attitude, and purchasing behavior = sportswear benefit segments, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (2004), 28(5), p690-700.

- J. S Hwang, The relationships between benefit seeking and brand loyalty of fashion luxury goods, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (2004), 28(6), p862-871.

-

J. S Hwang, Transactions: The relationships among clothing benefits sought, brand attachment, and brand loyalty, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (2008), 32(11), p1704-1714.

[https://doi.org/10.5850/JKSCT.2008.32.11.1704]

- J. Y Jung, The Body management behaviors and clothing benefits sought according to body cathexis and appearance interest of high school students, Unpublished master thesis, Dongguk University, Korea, (2003).

- J. Y Kim, A study on the effect of the communication on sports marketing : Focused on sponsorship, Unpublished master thesis, Chung-Ang University, Korea, (1997).

- I. K Kwon, J. T Kim, Y. J Kim, The influence of adolescents' outdoor sports brand benefits sought on the decision-making, Journal of Sport and Leisure Studies, (2012), 47(1), p305-315.

- E. Y Lee, Fashion Marketing (2nd ed.), Paju: Kyomonsa, (2010).

- H. K Lee, A study on consumer's value, benefit pursuit, and attribute evaluation of sportswear, Unpublished master thesis, Sungshin Women's University, Korea, (2002).

- H. R Lee, A study on market segmentation by benefits sought by consumers of outdoor items, Unpublished master thesis, Kyung-Hee University, Korea, (2011).

- J. H Lee, A study on benefit segmentation and clothing behavior, Unpublished master thesis, Ewha Women's University, Korea, (1997).

- J. W Lee, The benefit segmentation of female golfwear consumers and golfwear buying behavior, Unpublished master thesis, Konkuk University, Korea, (2009).

- J. W Lee, The benefit segmentation of female golfers and their golf-wear purchase behavior, Journal of the Korea Fashion & Costume Design Association, (2011), 13(1), p21-35.

- S. W Lee, Study on relationship between well-being lifestyle and benefit to pursue sportswear: Focused on consumers in 20s-30s, Unpublished master thesis, Sookmyung Women's University, Korea, (2007).

- Y. J Lee, The use of outdoor wear based on the middle-aged consumer benefits, Unpublished master thesis, Hanyang University, Korea, (2012).

- J. S Lim, S. J Lim, A study on jeanswear market segmentation of high school students based on brand loyalty, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (1997), 21(4), p782-794.

- H. S Park, The psychological characteristics and clothing purchasing behavior of adolescents according to clothing pursuit benefit, Unpublished master thesis, Sunchon National University, Korea, (2001).

- P. J Peter, J. C Olson, Consumer behavior: Marketing strategy perspectives, Homewood. ILL: Irwin Inc, (1987).

- H. J Roh, S. J Chung, Shopping orientations of male consumers aged between 20 and 39 and utilizations of information sources according to level of clothing consumer behavior, Journal of Design forum21, (2004), 7(-), p16-38.

- E. J Ryou, A study on clothing purchasing behavior which is followed by clothing involvement: As object of college women, Unpublished master thesis, Ewha Women's University, Korea, (1991).

- S, B Woo, Brand Phycology (2nd ed), Seoul: Hakjisa, (2010).

- J. H Yang, The relationships between benefit seeking, brand loyalty, and fashion leadership of fashion luxury goods, Unpublished master thesis, Konkuk University, Korea, (2003).

- U. J Yu, The effect of clothing benefits and body image on the brand loyalty, Unpublished master thesis, Dongguk University, Korea, (2006).

- W, S Yun, Study on the psychological characteristics, peer acceptance and clothing attitude of adolescents, Unpublished master thesis, Kongju National University, Korea, (2003).

![[Figure 1] [Figure 1]](/xml/01414/KJHE_2013_v22n6_659_f001.jpg)