Antifungal activity and house dust mite repellent effect of fabric dyed with Juniperus chinensis heartwood extracts

This study was carried out to investigate the antifungal activity and house dust mite repellent effect of cotton and silk fabrics dyed with Juniperus chinensis heartwood extracts by hot-water and methanol. The chemical composition of Juniperus chinensis heartwood extracts by hot-water and methanol was analyzed by GC-MS. In the case of antifungal activity, dyed fabrics with hot water extract had no effect against chaetomium globosum fungus. But showing no growth in fabrics dyed with methanol extract, dyed fabrics with methanol extract showed very excellent antifungal activity. Silk fabric dyed with methanol extract showed excellent house dust mite repellent effect of 94.3%∼96.0% against dermatophagodes farinae. The composition of Juniperus chinensis heartwood extracts from hot-water and methanol was different. There were no terpene and its analogue peaks in hot-water extract. However there were terpene and its analogue peaks in methanol extract. From these GC-MS results, terpene was identified in methanol extract of Juniperus chinensis heartwood. Efficient ingredient of antifungal activity and house dust mite repellent effect was assumed terpene.

Keywords:

Juniperus chinensis heartwood extracts, antifungal activity, dust mite repellent effect, terpene, GC-MS, 향나무 심재 추출물, 방미성, 집먼지 진드기 기피성, 테르펜Ⅰ. 서 론

서구화된 주거환경의 변화로 카펫 침대 소파 등의 사용 증가, 실내에서 생활하는 시간 증가, 실내온도의 증가, 환기 감소로 인한 실내 알레르기 유발물질에 대한 노출이 증가하면서 만성 환경성질환이 증가하고 있다(Yoo et al., 2011). 환경성 질환이란 환경에 노출되거나 접하는 화학물질, 물리적 에너지 그리고 생물체 등에 의하여 야기된 건강상태의 변화를 총체적으로 일컫는 용어로 환경성질환의 대표적 질환은 아토피피부염과 천식 등이다(Cho, 2013).

질병관리본부에 따르면, 1995년부터 2010년까지 최근 15년간 어린이와 청소년의 알레르기비염, 알레르기비결막염, 아토피피부염과 같은 알레르기성 질환의 발생이 증가된 것으로 조사되었다(“Indoor environment management is a shortcut to prevent allergic diseases”, 2011). 이러한 알레르기성 질환의 원인으로는 실내공기 내의 각종 유해물질로 알려져 있는데, 실내공기를 오염시키는 대표적인 유해물질로는 폼알데하이드(formaldehyde, HCHO), 휘발성유기화합물(Volatile Organic Compounds, VOCs), 곰팡이, 집먼지 진드기, 이산화탄소, 미세먼지(PMs) 등이 있다. 그 중 곰팡이와 집 먼지 진드기의 노출수준은 천식이나 아토피질환의 발생의 주요원인이라고 보고하고 있다(Lee & Chung, 2011).

곰팡이는 천식이나 알레르기의 원인이 될 뿐만 아니라 피부 독성이나 발암성을 가진 곰팡이 독(mycotoxin)을 생성하는 것으로 알려져 있다(Park, 2009). 곰팡이는 아토피 피부질환을 악화시키며(Lee et al., 2010), 특히 아토피피부질환 환자는 피부장벽 기능의 손상으로 감염성 질환의 동반이 흔해 표재성 진균(fungus) 감염의 발생율이 높다고 보고되어 있다(Yoo et al., 2009). 곰팡이가 증식하기 쉬운 환경에서는 집먼지 진드기도 증식하기 쉬운데(Lee et al., 2010), 일부 아토피나 천식환자 가정에서 진균이나 집먼지 진드기 알레르기 항원이 대조군 가정에 비해 유의하게 높게 나타난 것으로 보고된 바 있다(Moon et al., 2005). 집먼지 진드기(house dust mite)는 사람이나 동물로부터 탈락된 각질이나 비듬을 먹이로 하여 가정이나 사무실 등 사람의 주변에서 사는 해충으로, 크기가 0.1∼0.5㎜이며, 진드기의 배설물이나 잔해가 중요한 알레르겐이다. 집먼지진드기 항원이 많은 곳은 침구, 직물로 짠 가구, 천으로 만든 인형, 양탄자, 천으로 된 가구 덮개와 두터운 커튼 등이다(“Indoor environment management is a shortcut to prevent allergic diseases”, 2011). 집먼지 진드기는 아토피질환을 발생시키는 주요한 공기매개 항원으로 알려져 있다. 집먼지 진드기를 퇴치하는 다양한 종류의 살충제가 시판되고 있지만, 집먼지 진드기의 사멸은 사체가 항원으로 남아 알레르기 항원으로 작용하므로 살충효과보다는 기피효과에 초점을 맞추는 것이 바람직하다. 그러나 집먼지 진드기 기피효과를 가진 천연물질에 대한 연구가 이루어지고 있으나, 추출된 천연물질을 직물에 적용하여 그 효과를 살펴본 연구는 찾아보기 어렵다(Hong & Jee, 2009; Lee & Jee, 2010).

아토피피부염 환자는 일반적으로 다른 피부염 환자에 비해 세균의 침입, 바이러스, 곰팡이에 대한 피부염이 잘 발생하는데(Song, 2010), Staphyloccous aureus에 의한 세균성 피부염이 자주 발생하는 것으로 알려져 있다(Kakinuma et al., 2001). 아토피피부염의 치료를 위한 스테로이드제 항히스타민제와 면역억제제의 장기간 사용은 각종 부작용이 보고되고 있어 장기적으로 사용하여도 안전하면서 효과적인 대체제의 개발이 요구되어 천연물이나 합성물에 의한 새로운 치료 물질을 개발하고자 하는 노력들이 계속되고 있다(Kim et al., 2010; Cho, 2012). 최근에는 아토피피부염에 대한 천연 염색포의 효능 평가 연구도 활발히 진행되고 있다(Kim & Shin, 2010; Lee, & Jeong, 2012; Lee & Woo, 2012).

향나무(Juniperus chinenesis Linne.)는 예로부터 부패한 냄새를 제거할 목적이나 공기를 정화하는 목적의 향재 및 향료로 쓰였다. 향나무는 해충이 꼬이지 않고 공기를 청정하게 할뿐 만아니라 민간 및 한의학에서 다양한 증상의 약재로 쓰이고 있다. 또한 해독, 살균, 상처치료와 여러 가지 피부병에 사용하며 구토, 설사, 복통, 파혈, 악독이나 풍독에도 쓰이고 향나무를 우려낸 물은 폐농양 치료약재로 쓰는 것으로도 알려져 있다(Hwang, 1994, Kim, 2001). 최근에는 측백나무과에 속하는 나무에 피톤치드와 같은 유익한 성분이 다량 함유되어 있음이 밝혀지면서 편백정유 등 향나무와 같은 과에 속하는 나무들의 추출물에 대한 연구가 다양하게 이루어졌는데, 구강병원균에 대한 피톤치드의 항균효과(Jeong, 2009), 편백 정유의 모발 성장 효과(Park, 2010), 아토피성 피부증상 개선(Lim, 2008), 여드름에 유효한 임상 적용(Oh, 2008) 등 특히 피부질환에 대한 연구 등에서 우수한 기능성이 검토되었으며. 편백나무 정유를 이용하여 면직물에 항균 기능 부여를 위한 연구가 이루어졌다(Ryu et al., 2011). 최근 선행연구를 통해 향나무 정유는 아니지만 정유 성분을 함유했을 것으로 예측되는 향나무 심재 추출물로 염색된 직물이 황색포도상구균(Staphyloccous aureus)대한 높은 항균성을 보이는 것이 확인되었다(Nam & Lee, 2013a; Nam & Lee, 2013b).

따라서 본 연구에서는 이상의 연구를 바탕으로 향나무 심재 추출물로 염색된 직물의 아토피피부염 개선효과에 대한 In vitro 연구로 토양 곰팡이에 대한 방미도와 집먼지 진드기 기피성에 대한 평가를 수행하였다. 또한 방미도와 집먼지진드기 기피성을 부여하는 유효물질을 GCMS분석을 통해 확인하였다.

Ⅱ. 실험방법

1. 시료 및 시약

실험에 사용된 향나무 심재는 시중 한약방에서 베트남 산 향나무 자단을 구입하여 사용하였다.

염료추출을 위해 증류수(H2O), 메탄올(CH3OH)을 사용하였고, 염색용수로는 20% 에탄올(C2H5OH)과 100% 증류수를 각각 사용하였다. 시약은 순도 1급을 사용하였고 실험에는 모두 3차 증류수를 사용하였다.

2. 색소추출

염료추출 용매로 증류수, 메탄올을 각각 사용하여 추출하였으며, 증류수 추출 방법으로는 향나무심재와 증류수를 액비 1:10으로 하여 100℃에서 60분간 3회 추출하였고, 메탄올 추출방법으로는 시료와 용매를 액비 1:10으로 하여 상온에서 48시간 침지하여 3회 반복 추출하여 침전물이 없을 때까지 여과지로 3회 여과한 후, 회전증발농축기(RV10, IKAⓇ, Germany)를 이용하여 온도 40~60℃, 회전속도 180rpm으로 감압농축 후 진공, 건조하여 분말상의 염료를 사용하였다.

3. 염색

향나무 심재로부터 수용성 비수용성 추출염료로 염색한 염색포의 기능성을 살펴보기 위해 <Table 2>와 같은 조건으로 염색처리 하여 그늘에서 건조하였다.

4. 기능성 평가

향나무 심재 열수추출물과 메탄올추출물 염색직물의 방미도, 집먼지 진드기 기피성을 평가하였다. 방미도 평가를 위한 시료는 면, 견직물을 0.5%, 1%(o.w.b) 농도로 처리하였으며 집먼지 진드기 기피율 평가시료는 견직물을 1%(o.w.b) 농도 염색 처리하여 평가하였다. 미처리 시료와 염색시료의 차이를 알아보고 매염제가 미치는 영향을 배제하기 위해 미처리 백포와 무매염포를 평가시료로 하였으며 각각의 평가방법은 다음과 같다.

염색포의 방미도 평가를 위해 토양 곰팡이(Chaetomium globosum ATCC 6205)를 공시 균주로 하여 AATCC 30:2004. TEST III 시험법에 의거 MINERAL SALT AGAR 배양배지로 하여 시험편과 대조편(viability)에 공시균을 2주 동안 배양기간으로 하여 시험한 후 <Table 3>과 같은 방법으로 등급을 판단하여 결과를 평가하였다.

향나무 심재 열수추출물과 메탄올추출물 염색직물의 집먼지 진드기 기피성을 평가하기 위하여 본 연구에서 사용된 시험포 중 염착량이 더 우수한 견직물을 선택하여 염료 농도 1%(o.w.b)로 염색하여 평가하였다. 공시충으로는 큰다리 집먼지 진드기(Dermatophagodes farinae)를 이용하였으며 시험법은 FITI시험연구원의 House method인 침입 저지법 (FC-TM-21)에 의거하여 [Figure 1]의 세팅으로 다음의 순서에 의해 3회 진행하여 기피율을 구하였다.

1. 직경 3.5, 높이 1cm의 플라스틱 원형접시에 시험시료와 대조시료를 원형접시 크기에 맞게 각각 잘라서 놓고 그 위에 유인물질 0.05g을 넣는다.

2. 직경 9cm, 높이 1.5cm의 플라스틱 원형접시 한 가운데 1의 접시를 놓고 1과 2의 원형접시 사이에 공시 충 배지를 균일하게 펴 넣는다. 이 때, 공시 충의 배지 밀도는 30,000 마리/g 이상의 개체수로 한다.

3. 준비가 끝난 원형접시 세트를 공시충이 기어나가지 못하도록 접착테이프 사이에 놓고 가로 27cm, 세로 13cm, 높이 9cm 직사각형의 플라스틱 밀폐용기에 넣는다.

4. 항온, 항습기(25±2)℃, (70±2)% RH에 직사각형 플라스틱 밀폐용기를 넣고 전암 상태로 24시간 동안 유지시킨다.

5. 24시간 후 직경 3.5cm, 높이 1cm의 플라스틱 원형접시 안에 침입된 공시 충 개체수를 100 배율의 현미경으로 관찰하여 계측한다.

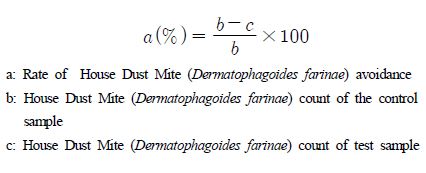

6. 관찰하여 계측한 집 먼지 진드기 개체 수를 다음의 식을 이용하여 기피율을 구한다.

5. 향나무 심재 추출물의 GC-MS

향나무 심재 추출물의 성분분석을 위해Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS, HP68 90GC, Hewlett packard, USA)로 분석하였다. 성분분리는 5973MSD detector와 DB-5 column(30m × 0.25mm i.d.)을 이용하여 5% phenyl methyl silicone(film thickness 0.25㎛) 고정상의 조건에서 측정하고 온도는 250℃로 유지시킨다. GC 오븐 온도는 70℃에서 3분간 유지시켜 준 후 2℃/min의 속도로 증가시켜 최대온도 300℃에서 5분간 유지하여 실험을 진행하고, carrier gas는 He(1ml/min)에서 측정하였다.

Ⅲ. 결과 및 고찰

1. 방미도

향나무 심재 열수 추출물 염색포와 메탄올 추출물 염색포의 토양 곰팡이에 대한 방미도를 평가하여 방미도 시험사진은 [Figure 2]에 제시하였고 평가 등급은 <Table 4>에 나타내었다.

[Figure 2]는 디지털카메라를 이용하여 4cm×4cm 크기의 대조편과 시험편의 방미도 시험 전 후의 사진을 나타낸 것이다. [Figure 2]를 살펴보면 대조편과 염색하지 않은 원포는 시험 후 육안으로 토양곰팡이가 관찰되는데, 특히 면직물은 토양곰팡이에 의해 전체가 뒤덮혀 있는 것을 볼 수 있다. 향나무 심재 열수추출물로 염색한 면과 견직물은 0.5% 농도 염색포와 1% 농도 염색포 모두 토양 곰팡이 번식이 왕성하여 육안으로 토양곰팡이가 관찰되어 향나무 심재 열수추출물로 염색한 면과 견직물은 토양 곰팡이에 대한 저항력이 매우 낮은 것으로 나타났으며, MACROSCOPIC GROWTH 등급으로 평가되었다. 반면, 향나무 심재 메탄올 추출물로 염색한 면과 견직물은 0.5%의 낮은 농도에서도 토양 곰팡이 증식이 관찰되지 않아 토양 곰팡이에 대한 저항성이 큰 것으로 평가되어 NO GROWTH 등급으로 평가 되었다. 이를 통해 향나무 심재 열수 추출물과 메탄올 추출물은 방미성에서 차이가 있음을 알 수 있으며 이는 메탄올 추출물에는 열수 추출물에는 포함되지 않은 비수용성물질인 테르펜과 같은 기능성물질이 토양곰팡이에 대한 우수한 저항력도 가진다는 것을 뒷받침 해주는 것으로 보인다. 향나무 심재의 메탄올 추출물에는 테르펜과 같은 정유성분을 포함하고 있으며(Fang et al., 1996) 테르펜은 항균성, 소취성, 진정작용, 피부질환 개선 등의 기능성을 가진 것으로 알려져 있다(Kim & Kim, 2010). 이와 같은 결과를 바탕으로 향나무 심재의 비수용성 염료를 이용한 염색직물은 일상생활 주거환경에서 의복류에 서식하기 쉬운 토양곰팡이에 대한 저항력이 우수한 것으로 확인 되는 바 실생활에서 방미성을 가진 기능성직물로의 활용이 기대된다.

![[Figure 2] [Figure 2]](/xml/01416/KJHE_2013_v22n6_687_f003.jpg)

Observed growth of antifungal abilities(*: fabric-dye conc.-extraction, D: hot-water extract, M: methanol extract).

2. 집먼지 진드기 기피율

향나무 심재 열수추출물과 메탄올 추출물을 1%(o.w.b) 농도로 하여 염색한 견직물에 대한 집먼지 진드기(큰다리 집먼지 진드기) 기피율 실험 평가를 하여 시험사진은 [Figure 3]에 제시하였고 기피율은 <Table 5>에 나타내었다.

[Figure 3]은 디지털카메라를 이용하여 직경 3.5cm 크기의 대조편과 시험편의 집먼지 진드기 기피율 시험 전 후의 사진을 나타낸 것이다. [Figure 3]을 살펴보면 대조시료는 시험 후에 유인물질이 놓여 진 접시 위로 집먼지 진드기가 침입된 것을 관찰 할 수 있다. 시험시료 중 향나무 심재 열수 추출물 염색포는 유인물질이 놓여 진 접시 위로 집먼지 진드기가 침입된 것을 관찰 할 수 있으나 향나무 심재 메탄올 추출물 염색포에는 집먼지 진드기 침입을 볼 수 없었다. 침입된 집먼지 진드기의 개체수를 100배율의 현미경 관찰을 통해 기피율을 계산하였다. 향나무 심재 열수 추출물 염색포의 경우, 1회 기피율이 21.1%, 2회 기피율이 26.6%, 3회 기피율이 18.7%를 나타내어 18.7%∼26.6%의 매우 낮은 기피율을 나타내 향나무 심재 열수추출물 염색포의 집 먼지 진드기에 대한 기피성 효과가 두드러지게 나타나지 않았다. 반면, 향나무 심재 메탄올 추출물 염색포에 대한 큰다리 집먼지 진드기(Dermatophagoides farinae) 기피율은 1회 기피율이 95.5%, 2회 기피율이 94.3%, 3회 기피율이 96.0%로 나타나 향나무 심재 메탄올 추출물 견 염색포의 집먼지 진드기에 대한 기피율은 94.3%∼96.0%로 매우 우수한 것으로 평가되었다.

집먼지 진드기과(Pyroglyhidae family)에는 10여종이 보고되고 있는데 그 중 유럽 집먼지 진드기(Dermtophagoides pteronysinus)와 북아메리아 집먼지 진드기(Dermatophagoides farinae)가 알레르기 질환의 원인으로 주목 받고 있는데 우리나라 집 먼지 속에는 북아메리카 집먼지 진드기가 많았는데 집먼지 진드기는 공기 중 미세먼지 속에는 검출되지 않았으나 침구류에서 높은 농도로 검출되었다. 뿐만 아니라 아토피환자가 있는 가정은 아토피환자가 없는 가정에 비해 집먼지 진드기 농도가 높게 나타나 집먼지 진드기와 아토피와의 연관성이 고려되었다(Shon et al., 2006). 따라서 향나무 심재 메탄올 추출물로 염색된 직물은 아토피 피부염환자의 침구와 의류에 유용하게 활용될 수 있을 것으로 사료된다.

![[Figure 3] [Figure 3]](/xml/01416/KJHE_2013_v22n6_687_f004.jpg)

Observation of repellent effect against house dust mites(*: fabric-extraction-test, D: hot-water extract, M: methanol extract).

3. 향나무 심재 추출물 GC-MS 분석

향나무의 심재에는 아멘토플라본(amentoflavone), 히노키플라본(hinoki flavone), 아피게닌(apigenin) 등이 함유되어 있으며, 피톤치드 정유 성분을 포함하고 있는 것으로 알려져 있다(Yu et al., 2010). 피톤치드(phytoncide)로 알려진 침엽수 정유는 삼림욕 효과를 통해 널리 알려져 있다. 피톤치드는 식물이라는 뜻의 '피톤(Phyton)과 '죽이다'라는 뜻의 '사이드(Cide)'가 합쳐진 말로 나무가 해충이나 병원균 등으로부터 자신을 지키기 위해 만들어내는 천연항생 물질로 공기를 정화하고 악취를 없애주는 소취기능을 하며 신체에 자연스럽게 흡수되어 피부자극, 피부염증방지, 소염소독작용, 신경안정 및 면역기능을 강화시켜주는 것으로 알려져 있다(Yoo et al., 2011). 피톤치드의 주성분은 테르펜(terpene)이라는 유기화합물로 테르펜은 박테리아나 곰팡이, 기생충 등을 없애거나 성장을 억제하는 것으로 알려져 있다. 피톤치드 정유를 함유하는 양은 나무에 종류에 따라 상당히 다른데 여름철 향나무에는 1.3%의 정유가 함유되어 있다(Kim & Kim, 2010).

향나무 심재 열수 추출물의 GC-MS 분석 결과는 [Figure 4]에 나타냈는데 테르펜 및 그 유사체 성분들의 피크가 나타나지 않은 것을 알 수 있다. 이것은 정유의 대부분은 물에 녹지 않으므로 열수 추출에 의해서는 테르펜류의 성분이 검출되지 않는다는 것을 나타낸다. 향나무 심재를 열수로 추출할 경우에는 탄닌계 색소가 주로 용출되는데(Nam & Lee, 2012) 탄닌은 수중에서 가열할 때 열수에 의해 용출이 잘되는 것으로 알려져 있으며 항균기능성이 있는 물질로 알려져 있다(Han, 2007).

한편 향나무 심재의 메탄올 추출물은 flavonoid 성분으로 항산화 효과를 나타내며(Lim et al., 2002) 테르펜과 같은 정유성분을 포함하는 것으로 알려져 있다(Fang et al., 1996). 향나무 심재 메탄올 추출물의 GC-MS 분석 결과는 [Figure 5]와 <Table 6>에 나타냈다. 80%이상의 일치도를 보이고 상대적으로 피크의 높이가 높은 것을 분석하였다. 각 부위의 주요 검출 테르펜의 성분인 C15H24 와 C15H26O의 구조는 [Figure 6]에 나타내었다. 가장 많은 피크를 보인 C15H24은 분자량 204.36인 세스퀴테르펜으로 정유 등에 존재하는 유상물질로서 끓는점은 99~100℃/0.3mmHg이다. 세스퀴테르펜에는 α-후물렌과 β-후물렌의 2종류가 있으며 현재α-이성체를 보통 후물렌이라고 하는 경우가 많다. 세스퀴테르펜에는 항생물질등 유용한 것이 많은데 후물렌은 이들의 생합성 전구체로서 중요하다. 또한 C15H26O는 분자량 222.37의 파르네솔[farnesol] 이며 비황식 세스퀴 테르펜에 속하는 알코올체 방향성분이며 4개의 기하이성체가 존재하여 trans, trans-파르네솔이 일반적이고 cis, trans-체나 cis, cis-체는 trans, trans -파르네솔 또는 trans, trans-파르네실 2인산의 이성화반응에 의해 생성되는데 주로 게라닐 2인산과 이소펜테닐 2인산에서 생합성 된다(Kang, 2008). 향나무 심재 추출물의 주된 peak는 retention time 10.63 min에 검출된 1H-3a,7-Methanoazulene,2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-로 유추되는 물질로 Quality는 94% 일치하였다. 10.93 min에 검출된 물질은 Cedrene으로 유추되며 Quality는 82% 일치하였다. 11.06 min에검출된물질은1H-3a,7-Methanoazulene, octahydro-3,8,8-trimethyl-6-methylene-, [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-로 유추되는 물질이며 Quality는 87% 일치하였다. 11.38 min에 검출된 물질은 Thujopsene로 유추되며 Quality는 91% 일치하였다. 12.45 min에 검출된 물질은 Spiro[5.5]undec-2-ene, 3,7,7-trimethyl-11-methylene-, (-)-로 유추되며 Quality는 89% 일치하였다. 12.75 min에 검출된 물질은 Cedrene-V6로 유추되며 Quality는 86% 일치하였다. 12.85 min에 검출된 물질은 1H-Benzocy cloheptene,2,4a,5,6,7,8-hexahydro-3,5,5,9-tetramethyl-,(R)-로 유추되며 Quality는 82%일치하였으며 13.89 min에 검출된 물질은 Benzene,1-methyl-4-(1,2,2-trimethy lcyclopentyl)-,(R)-로 유추되며 Quality는 93% 일치하였다. 16.95 min에 Cedrol로 유추되는 물질이 검출되었으며 Quality는 90% 일치하였다. 17.23 min에 1H-Benzo cyclohepten-7-ol,2,3,4,4a,5,6,7,8-octahydro-1,1,4a,7-tetramethyl-, cis-로 유추되는 물질이 검출되었으며 Quality는 90% 일치하였다. 이와 같이 향나무 심재 메탄올 추출물에서 검출된 물질들은 모두 테르펜 주요성분으로 확인되었다. 침엽수 정유는 방미성(Kim et al., 2012)과 집먼지 진드기 기피효과(Hong & Jee, 2009; Lee & Jee, 2010)가 있는 것이 보고되어 있으므로 테르펜 성분은 향나무 심재 메탄올 추출물 염색포의 방미성과 집먼지 진드기 기피성을 뒷받침해주는 근거가 될 수 있다고 사료된다.

Ⅴ. 결론

향나무 심재 열수 추출물과 메탄올 추출물 염색포의 방미도, 집먼지 진드기 기피율 평가, 방미도와 집먼지진드기 기피성을 부여하는 유효물질 평가를 통하여 다음과 같은 연구결과를 얻었다.

1. 향나무 심재 열수추출물로 염색한 면과 견직물은 토양 곰팡이 번식이 왕성하여 토양 곰팡이에 대한 저항력이 매우 낮은 것으로 나타났다. 반면, 향나무 심재 메탄올 추출물로 염색한 면과 견직물은 토양 곰팡이 증식이 관찰되지 않아 토양 곰팡이에 대한 저항성이 큰 것으로 평가되었다.

2. 향나무 심재 열수 추출물 염색포는 집먼지 진드기에 대한 기피율이 18.7%∼26.6%로 집 먼지 진드기에 대한 기피성 효과가 두드러지게 나타나지 않았다. 반면, 향나무 심재 메탄올 추출물 염색포는 집먼지 진드기에 대한 기피율이 94.3%∼96.0%로 매우 우수한 것으로 평가되었다.

3. GC-MS 분석 결과 향나무 심재 열수 추출물은 테르펜 및 그 유사체 성분들의 피크가 나타나지 않았으나 향나무 심재 메탄올 추출물에서 검출된 물질들은 모두 테르펜 주요성분으로 확인되어 방미성과 큰 다리 집먼지 진드기 기피성을 나타내는 유효물질은 테르펜으로 추정되었다.

이와 같이 향나무 심재 메탄올 추출물로 염색된 직물은 항균기능성 방향 물질로 알려진 테르펜 성분을 함유하고 있어 황색포도상구균에 대한 항균성이 뛰어날 뿐만 아니라, 토양 곰팡이균에 대한 방미성과 큰 다리 집먼지 진드기에 대한 우수한 기피성을 가지므로 아토피 피부염 환자의 침구나 의류에 기능성 직물로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

Notes

References

- C Cho, Health behaviors on adolescents with atopic dermatitis, The Korean Society of Living Environmental System, (2013), 20(1), p57-63.

- S. E Cho, A study on the immunomodulatory effects of Chamaecyparis Obtusa leaves on NC/Nga mice as models for atopic dermatitis, Journal of the Korean Society of Cosmetology, (2012), 18(1), p78-89.

-

J Fang, Y Chen, B Wang, Y Chen, Terpens from heartwood of Juniperus Chinensis, Phytochemistry, (1996), 41(5), p1361-1365.

[https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00795-4]

- M Hong, C Jee, Repellent effect of essential oils from coniferous trees against the house dust mites (Dermatophagoides farinae and D. pteronyssinus), The Korean Journal of Veterinary Service, (2009), 32(1), p87-92.

- B Han, A Study on physiology activity of the w/o/w multiple emulsion containning polyphenol and stability, Unpublished master thesis, Daegu Haany University, Korea, (2007).

- C. I Hwang, The study of Juniper's complex components influence on the atmospheric microorganism and a harmful insect, Unpublished master thesis, Chosun University, Korea, (1994).

- S. H Jeong, The effect of S. thermophilus isolated from saliva treated with phytoncide on P. gingivalis, Unpublished doctoral thesis, Kyung Hee University, Korea, (2009).

-

T Kakinuma, K Nakamura, M Wakugawa, H Mitsui, Y Tada, H Saeki, H Torii, A Asahina, N Onai, K Matsushima, K Tamaki, Thymus and activation-regulated chemokine in atopic dermatitis:serum thymus and activationregulated chemokine level is closely related with disease activity, The Journal of Allergy and Clinical Immunology, (2001), 107(3), p535-541.

[https://doi.org/10.1067/mai.2001.113237]

- Y. H Kang, Encyclopedia of life science, Seoul: Academybook, (2008).

- E. H Kim, Y. U Kim, Extraction, finishing technology, and status of phytoncide, Dyeing and Finishing, (2010), 5(1), p71-82.

- J. Y Kim, M. S Jeong, S. E Choi, J. Y Kim, K. Y Park, K. H Park, D. I Lee, S. S Joo, C. S Lee, H Bang, H Lee, Y. W Choi, M. W Lee, S. J Seo, The effects of acer ginnala leaves extraction on the atopic dermatitis-like skin lesions in NC/Nga mice, Korean Journal of Dermatology, (2010), 48(11), p913-918.

-

S. H Kim, Y. S Shin, Evaluation of clothing comfort and anti-atopy properties by human wear test-focused to inner wear natural dyed with bamboo charcoal-, Journal of the Korean Society for Clothing Industry, (2010), 12(1), p122-128.

[https://doi.org/10.5805/KSCI.2010.12.1.122]

-

S Kim, S Lee, C Hong, H Jeong, M Park, I Choi, Antifungal activity of essential oil from Cryptomeria japonica against dermatophytic fungi, Journal of the Korean Wood Science and Technology, (2012), 40(4), p276-286.

[https://doi.org/10.5658/WOOD.2012.40.4.276]

- T. H Kim, Studies on the several biological activities of the extracts from Juniperus chinensis L. and Juniperus rigida Sieb, Unpublished master thesis, Kangwon National University, Korea, (2001).

- Korea center for Disease Control & Prevention, Indoor environment management is a shortcut to prevent allergic diseases, Retrieved September 20, 2013, from http://www.cdc.go.kr/CDC/contents/CdcKrContentLink.jsp?fid=21&cid=9322&ctype=1, (2011, May, 03).

-

D Lee, J Chung, Relevance between total volatile organic compound (TVOC) exposure level and environmental diseases within residential environments, Journal of Environmental Health Sciences, (2011), 37(3), p193-200.

[https://doi.org/10.5668/JEHS.2011.37.3.193]

- J Lee, C Jee, Repellent effect of Eucalyptus essential oils against the house dust mites(Dermatophagoides farinae and D. pteronyssi nus), The Korean Journal of Veterinary Service, (2010), 33(2), p167-171.

-

J. H Lee, Y. H Kim, K. W Moon, Assessment of the environmental conditions in patient's houses with aAllergy by use of a fungal index-A case study, Journal of Environmental Health Sciences, (2010), 36(1), p27-32.

[https://doi.org/10.5668/JEHS.2010.36.1.027]

-

J. S Lee, G. E Jeong, A study on natural dye having the effects on the atopic dermatitis(Part Ⅰ)-Bamboo extract-, Textile Coloration and Finishing, (2012), 24(3), p189-195.

[https://doi.org/10.5764/TCF.2012.24.3.189]

-

J. S Lee, H. J Woo, A study on natural dye having the effects on the atopic dermatitis(Part Ⅱ)-Pine needles extract-, Textile Coloration and Finishing, (2012), 24(3), p196-203.

[https://doi.org/10.5764/TCF.2012.24.3.196]

- G Lim, The manufacturing process and efficacy of soap, spray and lotion Chamaecyparis obtusa essential oil for improvement of atopic skin symptoms, Unpublished master thesis, Chosun University, Korea, (2008).

-

J. P Lim, Y. C Song, J. W Kim, C. H Ku, J. S Eun, K. H Lee, D. K Kim, Free radical scavengers from the heartwood of Juniperus chinensis, Archives of Pharmacal Research, (2002), 25(4), p449-452.

[https://doi.org/10.1007/BF02976600]

- K. W Moon, S. H Byeon, D. W Choi, Y. W Kim, J. H Lee, E. I Lee, Exposure assessments on biological contaminants in homes of allergy patients-bacteria, fungi, house dust mite allergen and endotoxin, Journal of Environmental Health Sciences, (2005), 31(2), p120-126.

-

K. Y Nam, J. S Lee, Characteristics and dyeability of Juniperus Chinensis extracts, Korean Journal of Human Ecology, (2012), 21(5), p989-1004.

[https://doi.org/10.5934/KJHE.2012.21.5.989]

-

K. Y Nam, J. S Lee, Dyeing properties and functionality of hot-water extract from Juniperus Chinensis Heartwood, Textile Coloration and Finishing, (2013a), 25(3), p172-184.

[https://doi.org/10.5764/TCF.2013.25.3.181]

-

K. Y Nam, J. S Lee, Dyeing properties and functionality of methanol extract from Juniperus Chinensis Heartwood, Textile Coloration and Finishing, (2013b), 25(3), p185-196.

[https://doi.org/10.5764/TCF.2013.25.3.194]

- H. Y Oh, Development Natural Cosmetic for Acne and Clinical Application, Unpublished doctoral thesis, Wonkwang University, Korea, (2008).

-

J Park, Exposure assessment of biological agents in indoor environments, Journal of Environmental Health Sciences, (2009), 35(4), p239-248.

[https://doi.org/10.5668/JEHS.2009.35.4.239]

- Y. O Park, Hair growth effect of Chamaecyparis obtusa oil and its mechanisms, Unpublished doctoral thesis, Keimyung University, Korea, (2010).

- J. J Ryu, J. G Kim, Y. U Kim, Y. W Park, J. A Ko, J. A Lim, E. H Kim, Antibiosis of cotton fabric finished by Chamaecyparis Obtusa oil, Korean Society of Dyers and Finishers 2011 Conference Book, Daegu. Korea, (2011), p80.

- J Shon, S Yoon, B Kwon, A survey of house dust mite allergen contamination in house, Journal of Korean Society for Atomospheric Environment, (2006), 22(5), p719-723.

- D. H Song, Anti-atopic effect in NC/Nga mouse by Oxymatrine, Matrine, Trifolirhizn, Kurarinone of Sophora Flavescens Solander ex Aiton, Unpublished doctoral thesis, Konkuk University, Korea, (2010).

- K. H Yoo, J. Y Kim, K Li, S. J Seo, C. K Hong, Superficial fungal infection in patients with atopic dermatitis, Annals of Dermatology, (2009), 47(1), p1-5.

- Y Yoo, S. M Lee, S. C Seo, J. T Choung, S. J Lee, S. J Park, C. W Park, The clinical and immunological effects of forest camp on childhood environmental diseases, The Journal of Korean Institute of Forest Recreation, (2011), 5(2), p85-93.

- M. J Yu, S. Y Lee, S. H Jo, Y Park, Antimicrobial activity and antioxidative effects of Juniperus chinensis and protective effects on human HaCaT keratinocyte, Korean Journal of Aesthetics and Cosmetology, (2010), 8(2), p107-116.

![[Figure 1] [Figure 1]](/xml/01416/KJHE_2013_v22n6_687_f001.jpg)

![[Figure 4] [Figure 4]](/xml/01416/KJHE_2013_v22n6_687_f005.jpg)

![[Figure 5] [Figure 5]](/xml/01416/KJHE_2013_v22n6_687_f006.jpg)

![[Figure 6] [Figure 6]](/xml/01416/KJHE_2013_v22n6_687_f007.jpg)