Understanding expected number of children of childless married and single men and women

Applying the data from 64 single(26 men and 38 women) and 71 childless married men and women(37 men and 34 women) aged between 30 and 45, this study is to understand their future fertility intention. For this purpose, ideal and real number of children that participants plan to have were compared using paired t-test. Second, demographic variables(sex, age, marital status), child care related variables(thoughts about caring children, child care value), individual characteristics(gender role attitude, relation orientation) and social context variables(perceived economic condition, recognition of low fertility policies) were included in a stepwise regression model to explain expected number of children participants plan to have in the future. Results showed that ideal number of children participants wish to have was significantly higher than real number of children they expect to have in the Korean society. The stepwise regression model explained 35% of the variance of the dependent variable. Among four types of variables, child care related variables most powerfully explained expected number of children study participants plan to have in the future. Finally, age, child care value, gender role attitude, and relation orientation significantly explained expected number of children in the future.

Keywords:

Low fertility, Future fertility intention, Expected number of children, Child care value, Gender role attitude, Relation orientation, 저출산, 미래 출산 의사, 예상 출산 자녀수, 자녀양육 가치관, 성역할 태도, 관계지향성Ⅰ. 서 론

현재 사회 여러 분야에 걸쳐 우리나라가 당면한 문제들 중 저출산 현상과 인구의 고령화가 가장 심각한 사회문제 중 하나라는 데는 이견이 없을 것이다. 우리나라의 출산율은 1960년대에 6.0명, 1970년대에 4.5명으로 세계 상위권에 속해 있었으나, 1980년대 정부차원의 출산 억제정책과 더불어 2.5명으로 감소하였다. 1990년 이후 출산율은 2명 이하로 낮아졌으며 (1.57명), 2006년에는 세계 최저 수준인 1.08명까지 감소하였다.

2013년 한국의 합계 출산율은 1.19명으로 매우 낮았으며 (Statistisc Korea, 2014), 이는 OECD 국가들 중 가장 낮은 수치인 것으로 나타났다 (OECD, 2013). 출산율이 감소하는 것은 세계적으로 나타나는 현상이지만, 우리나라의 경우 그 감속 폭이 다른 나라에 비해 매우 빠르며 지속적이다. 현재와 같은 추세로 저출산이 지속될 경우 2030년에 우리나라의 노령 인구는 전체 인구의 1/4에 이를 것으로 예상되며(Statistics Korea, 2001), 이는 생산자원의 감소로 이어져 교육, 의료, 복지, 서비스 등 사회 전반에 걸쳐 안정적인 사회 유지 및 발전에 여러 가지 문제를 야기할 수 있다(Choi & Kim, 2005; Kim, 2005; Shin & Bang, 2009).

지금까지의 여러 연구들에서는 우리나라 저출산 현상이 사람들의 결혼의사 및 결혼여부 자체와 밀접하게 관련되어 있다는 의견을 제시하여 왔다(Kang & Shim, 2010; Kwon, 2013; ; Lee et al., 2005). 즉, 결혼이 더 이상 필수가 아닌 선택으로 여겨지고 있는 현시점에서 결혼을 늦게 하거나 하지 않으려는 경향은 결혼 후 출산이 가능한 기간을 줄이거나 자녀 출산을 기대할 수 있는 가족의 수 자체를 낮추게 되므로 우리나라 저출산 현상의 중요한 요인 중 하나로 작용한다는 것이다. 지금까지 저출산 이해를 위해서 결혼에 관련된 변인을 고려한 연구들은 주로 미혼 여성을 대상으로 결혼 가치관과 출산의사 간의 관련성을 파악하거나(Kim & Sun, 2010; Lee, 2006), 보다 거시적인 맥락에서 기혼여성의 결혼 경향과 출산율의 변화간의 관계를 알아보고자 하였다(Lee, 2010; Park & Yoo, 2011).

이러한 지금까지의 시도들 대부분이 미혼이나 기혼 중 한 대상에만 집중하고 있으며, 미혼과 기혼을 함께 고려한 연구는 드문 실정이다. 하지만, 실제로 결혼 자체가 출산 의사에 영향을 미치는지를 알아보는 가장 효과적인 방법은 기혼과 미혼을 함께 분석에 포함시켜 그들의 출산에 대한 생각을 비교하는 것이라 여겨진다. 따라서 본 연구에서는 우리나라 저출산 현상을 보다 다각적으로 이해하기 위하여 결혼 적령기(30세 이상)의 미혼과 같은 연령대의 아직 출산을 경험하지 않은 기혼을 대상으로 그들의 출산 의사를 파악하고 관련 변인들을 탐색하는 것을 주된 목적으로 하였다. 특히, 지금까지 연구들에서는 몇몇 시도를 제외하고는(Choi, 2012; Kim, 2005) 출산에 대한 의도를 파악하는데 있어 남성과 여성을 함께 고려하지 않았다. 그러나 저출산 현상이 남성과 여성의 결혼 의식 및 성역할 분배와 밀접하게 관련 있다는 주장을 고려할 때(Hong & Jang, 2006; Kimhong, 2005) 남성과 여성 모두를 연구에 포함 시킬 필요성이 제기된다고 하겠다. 이에 따라 본 연구에서는 우리나라 무자녀 기혼 및 미혼의 출산의사를 파악함에 있어 남성과 여성 모두를 다루고자 한다.

저출산 사회의 출산 의사를 설명함에 있어 Bernardi(2005)는 개인의 출산 의지와 실제로 출산하는 자녀수 간의 차이가 발생하는 현상이 나타난다고 주장하고 이를 Child Gap이라 정의하였다. 이러한 주장을 바탕으로 본 연구에서도 자녀가 없는 기혼 및 미혼 남녀의 미래 출산 의사를 파악함에 있어서 그들이 “이상적으로 생각하는 자녀수”와 실제로 환경적 개인적 현실을 고려할 때 장래에 “가질 수 있다고 생각하는 예상 출산 자녀수”를 구분하여 비교하였다. 다만 저출산 현상에 직접적인 영향을 주는 것이 실제로 가질 수 있다고 생각되는 자녀수임을 감안하여 출산 의사와 관련 변인들을 분석함에 있어서는 무자녀 기혼 및 미혼 남녀가 생각하는 실제적 예상 자녀수만을 포함시켰다.

지금까지의 저출산 연구의 경향을 살펴보면 주로 출산 장려 정책의 효과성, 정책에 대한 인식 및 앞으로의 대책을 논의하는데 초점이 맞춰져왔다(Lee, 2010; Na & Kim, 2010; Yoo, 2009). 하지만 출산율의 저하가 사회 문화적 변화와 관련된 개인의 가치관 형성 및 개인적 특성 등의 여러 요인과 함께 나타난다는 사실을 감안할 때(Kwon & Kim, 2004; Lee, 2006), 단순한 정책적 논의에서 벗어나 보다 다양한 요인들을 함께 고려할 필요성이 제기 된다. 실제로 지난 10년간 출산장려정책 외에도 출산율의 감소를 설명하는 다양한 요인을 찾고자 하는 시도 역시 꾸준히 증가해왔다. 예를 들어, 결혼 연령, 취업 상태 등의 인구학적 변인(Lee et al., 2005), 결혼을 바라보는 시각(Kim, 2005; Lee et al., 2005), 경제적 상태(Cho, 2010; Kim, Choi & Oh, 2008; Sohn, 2005), 육아에 대한 가치관(Shin & Bang, 2009), 성역할 태도 및 역할 분담(Cho & Bang, 2005; Kim, 2010; Park, 2005) 등이 저출산 및 출산 의사를 파악하기 위한 변인으로 다루어져왔다. 저출산 및 출산 의사를 설명하기 위한 다각적인 변인들이 고려되기 시작했다고는 하지만 여전히 많은 연구들은 통계적 수치만을 조사한 보고서 형태를 보이고 있으며, 각각의 변인들과 출산 현상 간의 단순한 관련성에 집중하고 있는 실정이다.

인간의 행동을 설명함에 있어서 다양한 맥락 고려의 중요성을 강조한 인간생태학(Human Ecology) 등의 관점에서는 개인과 가족에 대한 정확한 이해를 위하여 성격 및 태도 등의 개인적 맥락(Micro system)과 사회적 제도, 철학 등을 포함하는 보다 넓은 사회적 맥락(Macro system)이 함께 고찰되어야 함을 강조하고 있다(Bronfenbrenner, 1986; Bubolz & Sontag, 1993). 다시 말해, 개인의 출산에 대한 생각을 이해하기 위해서는 각각의 변인들과 출산의사 간의 단순 관계 검증에서 벗어나 개인적 맥락부터 사회적 맥락까지 다양한 수준의 변인에 대한 보다 심층적인 고찰이 필요하다는 것이다. 여러 수준의 변인들을 함께 고려하고 변인들이 출산의사에 미치는 상대적 영향력을 고찰하는 것은, 저출산 유발에 관한 정확한 이유를이해하고 보다 효과적인 저출산 대응 방안을 마련하는데 실제적인 도움을 제공 할 수 있을 것이라고 여겨지므로, 본 연구에서는 무자녀 기혼 및 미혼 남녀의 결혼여부를 비롯한 저출산에 영향을 미칠 것으로 사료되는 여러 수준의 변인들을 네 단계에 걸쳐 분석하고 그 상대적 영향력을 알아보고자 한다.

여러 수준의 변인을 고려함에 있어 본 연구에서는 우선 결혼 여부 이외에 개인적 특성과 육아에 관련된 변인들을 분석하고자 한다. 그 중 육아에 관련된 변인으로는 자녀양육방법에 대한 생각 및 자녀양육 가치관을 다루고자 한다. 가치관이란 사람들의 행동의 방향 및 만족도를 결정하는 심리적 측면을 의미한다(Kim, 1998). 즉, 자녀양육에 관한 가치관은 출산 행동을 결정하는데 직접적으로 연관 될 수 있다는 것이다. 특히, 가족관련 가치관이 빠르게 변화하고 있는 현 시점에서(Kim, 2010; Sohn & Kim, 2010) 변화하는 자녀양육 가치관과 출산 의사간의 관계를 파악할 필요성이 강하게 제기된다. 또한, 우리나라의 경우 여러 가지 보육정책이 마련되고 있지만, 여전히 자녀양육은 부모의 큰 부담으로 여겨지고 있는 모습을 보이고 있다(Cho, 2009; Kim, 2010). 이렇게 육아가 부모의 책임이라는 생각은 아이 낳기를 기피하는 현상을 유인할 것이라고 예상되므로 본 연구에서는 육아관련 변인에 아이를 어떻게 키울지에 대한 생각을 포함시키고자 한다.

두 번째, 개인적 특성으로는 관계지향성과 성역할 태도를 고려하고자 한다. 개인이 가지고 있는 관계나 역할에 대한 생각은 개인적 발달이나 사회적 변화에 따라 끊임없이 변화되고 수정 된다(Kwon & Roy, 2007). 특히, 우리나라와 같이 사회적 맥락의 변화 속도가 빠른 경우 개인의 관계나 역할에 관한 의식의 변화 또한 매우 빠르다고 볼 수 있다. 그러므로 빠르게 변화하는 관계 및 역할에 관한 개인적 인식을 파악하는 것은 출산에 대한 인식 변화를 예상하는데 중요하다고 하겠다. 개인적인 특성을 다룬 지금까지 연구들은 부부의 성역할 분담에 초점을 맞추고, 성역할의 불균형이 저출산에 미치는 부정적 영향에 대해 논의하였다(Kim et al., 2010; Kimhong, 2005; Song & Lee, 2011). 하지만 여전히 논의의 대부분은 출산을 경험하고 가사 및 육아의 문제를 당면하고 있는 남성과 여성에 집중되고 있으며, 자녀가 없는 기혼 남녀나 미혼 남녀가 가지고 있는 성역할 의식과 출산 의사간의 관계를 직접적으로 검증하고자 한 연구는 찾아보기 힘들다. 가까운 미래의 출산율을 결정하는 주체가 자녀 출산 결정을 앞두고 있는 기혼 남녀와 결혼 적령기의 미혼 남녀임을 감안할 때 이들의 성역할 의식을 알고 출산 의식과의 관계를 검증할 필요성이 강하게 제기된다고 하겠다.

이와 더불어, 몇몇 연구들에서는 성인 애착과 같은 개인의 관계지향성과 결혼 및 부모자녀 관계 등의 가족관계 간의 관련성에 대해 보고해왔다(Suh & Lee, 2008; Sung & Shin, 2001). 관계지향성 혹은 대인관계지향성이란 사람을 대하는 개인의 심리적 지향성을 의미하며, 조직적 관계보다는 개인적 관계에 더욱 집중하는 개념이다(Ahn, 1979). 이는 타인과 관계를 맺는 것에 대해 어떻게 생각하고 느끼며, 타인이 자신을 어떻게 대하기를 기대하는지 등이 포함된 개념이기도 하다(Jang & Lee, 2012). 관계지향성과 가족생활과의 밀접한 관계에도 불구하고 출산에 대한 의사와 관계지향성과 같은 개인적 성격 특성간의 관계는 거의 밝혀진 바가 없다. 그러나 출산을 새로운 가족 관계의 시작으로 볼 때, 관계 맺기에 대한 개인의 성격과 미래 예상 자녀수 간의 관계를 파악하는 것은 우리나라 저출산 현상에 대한 실제적인 이해를 높이는데 매우 중요하다 하겠다.

위 두 가지 개인 수준의 변인 이외에 사회적 맥락으로는 무자녀 기혼 및 미혼 남녀의 출산장려정책과 경제적 상황에 대한 인식을 다룰 필요성이 제기된다. 앞에서 설명한 것과 같이 거시적 맥락은 저출산 현상을 설명함에 있어 주요하게 다루어져 왔다. 우리나라는 새로마지플랜 2015와 영유아 보육 정책 등을 비롯한 다양한 저출산 정책을 마련해 왔다(Ministry of Health and Welfare, 2010). 하지만, 출산을 촉진하는데 있어서의 정책의 효용성은 여전히 의심스러운 단계이다. 경제적 변화 또한 매우 빠르게 일어나고 있으며, 가정이나 사회에서 개인들이 경험하는 경제적 어려움이나 자녀양육 비용 증가는 출산 의사를 저해하는 가장 큰 걸림돌로 여겨지고 있는 실정이다. 이러한 시점에서 이 두 가지 거시적 변인은 사회적 맥락의 일환으로 반드시 다루어져야 한다고 하겠다. 본 연구에서는 실제로 육아를 경함한 경험이 없는 무자녀 기혼 및 미혼 남녀를 대상으로 하므로 저출산 정책 수혜여부나 객관적인 경제적 지표를 다루기보다 개인의 출산장려정책 및 경제 상황에 대해 가지고 있는 인식 수준을 탐색하고자 한다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 무자녀 기혼 및 미혼 남녀의 미래 출산 의사

앞서 언급한 바와 같이 우리나라의 합계 출산율(한명의 여성이 가임기간 동안 낳는 총 자녀 수)은 현재 1.19명으로 세계에서 가장 낮은 수준이며, 우리보다 앞서 저출산을 경험한 프랑스(1.99명), 일본(1.39명) 등에 비해서도 월등히 낮은 수준이라 하겠다(OECD, 2013). 하지만, 지금까지 실시된 연구들은 일괄적으로 미혼 및 기혼 남녀가 모두 반드시 자녀가 필요하다는 입장을 보인다고 보고하고 있다(Choi, 2012; Lee et al., 2005; Lee et al., 2009). 예를 들어, 미혼 여대생의 출산 의향 자녀수를 조사한 Lee et al.은(2009) 반 이상의 응답자들이 미래에 2명의 자녀를 원했고(57.3%), 3명 이상을 희망한다는 응답도 27.6%에 달한다고 설명하였다. 반면 자녀를 원하지 않거나 1명의 자녀를 원한다는 응답은 14.8%에 불과했다. Cho(2009)의 보고서에서도 우리나라 남녀가 답한 이상적 자녀수는 2.3명으로 인구 대체 수준인 2.1명보다 높은 것으로 나타났다. 이에 반해, Kim et al.(2005)은 자녀의 필요성에 대한 생각이 빠르게 변하고 있다고 주장했다. 즉, 기혼 여성들을 상대로 질문한 결과 자녀가 없어도 괜찮다는 응답은 1990년도에 9%에 불과했으나 2003년에는 13% 증가했다는 것이다. 경기도 지역 미혼 남녀의 출산 태도를 조사한 Choi(2012)는 대상자의 85.6%가 자녀 출산을 긍정적으로 답했다고 보고하였지만, 기대 자녀수는 2자녀가 안 되는 1.84명(남성 1.86명, 여성 181명)인 것으로 보고하였다.

이러한 출산에 대한 태도는 이상적으로 갖기를 희망하는 자녀수와 실제적으로 현 맥락에서 상황에서 가질 수 있다고 판단되는 자녀수 간의 Child Gap에 따라 달라 있 수 있다(Bernadi, 2005). 우리나라 미혼 남녀의 이상적 자녀수와 실제적 예상 자녀수를 조사한 Kwon(2013)의 연구에 의하면 실제적 예상 자녀수는 1.82명으로 이상적으로 갖기를 희망하는 자녀수 2.29명보다 유의하게 낮았다. Lee와 Kim(2009)은 기혼여성들이 보고한 이상적인 자녀수(2.15명)와 실제 자녀수(1.05명) 사이에 큰 차이를 보고한 바 있다. 또한, Planned Population Federation of Korea(2014)가 우리나라 부부들을 대상으로 조사한 자료에 의하면 대상자들의 44%가 이상적 자녀를 3명으로 생각하고 있었지만 현실적으로 그보다 적은 수의 아이를 낳는 것으로 나타났다. 반면, 2005년에 실시된 전국 결혼 및 출산 동향 조사에 의하면(Lee et al., 2005) 이상적 자녀수(2.06명)와 실제적 예상 자녀수 평균(2.10명)의 차이는 크지 않았으며, 실제적 예상 자녀수가 다소 많게 응답된 경향을 보였다. 하지만, 이상적 자녀수의 경우 응답자의 65%가 2명으로 답해 편중현상이 컸다. 반면, 실제적 예상 자녀수는 2명에 편중되는 현상이 덜 보이며 다양하게 응답하는 경향을 보여 실제적 자녀수를 답하는데 있어 여러 가지 현실적 조건들을 고려하고 있음을 알 수 있었다.

2. 무자녀 기혼 및 미혼 남녀의 미래 예상 자녀수 설명 변인

미혼 남녀를 대상으로 한 몇몇 연구들에서는 사람들이 결혼에 대해 여전히 긍정적인 생각을 가지고 있다고 설명하고 있다. 일례로, Kim et al.(2010)에 의하면 미혼 여성의 71.3%가 향후 결혼할 의사가 있는 것으로 나타났다. 하지만, 이러한 결혼에 대한 긍정적 고려에도 불구하고 초혼 연령은 1998년에 남성 28.8세 여성 26.0세에서 2012년에 남성 32.1세 여성 29.4세로 3년 이상 정도 늦춰진 실정이다(Lee, 2013). 이렇게 늦어지는 혼인 추세와 결혼에 대한 생각은 출산에 직접적인 영향을 주게 된다는 연구 결과 또한 쉽게 찾아볼 수 있다. Lee(2012)는 저출산 현상에 관한 보고서에서 현재 결혼 추세가 2000년의 수준이라면 출산율을 4.6% 높일 수 있다고 설명하였으며, Park과 Yoo(2011)는 기혼 여성을 대상으로 한 연구에서 결혼시기가 첫 자녀 출산 지연과 관련 된다는 결과를 보여주었다. 우리나라와 같은 저출산 현상을 경험하고 있는 일본의 경우도(Atoh, 2008) 저출산과 결혼을 하지 않는 트렌드(never married young)가 연관 되어 있는 것으로 나타났다.

Lee(2006)는 미혼남녀의 결혼생활에 관한 태도의 변화가 그들의 결혼 시기를 늦춤으로써 출산행태에 영향을 미친다고 주장하였으며, Ju et al.(2010) 역시 결혼 관련 가치관과 출산에 대한 의지 사이에 정적인 상관을 보고하였다. 그러나 결혼과 출산 의사간의 관계에 관한 일괄적인 분석 결과에서 불구하고, 앞서 설명한 바와 같이, 실제 결혼하지 않은 남녀와 결혼을 한 남녀 사이의 출산 의사를 직접적으로 비교한 연구는 찾아보기 힘든 실정이다. 따라서 결혼이 출산 의사에 미치는 영향을 보다 정확히 파악하기 위해서는 결혼 전과 후의 출산 의사에 차이가 있는지를 밝힐 필요성이 제기된다.

자녀 양육에 관련된 변인을 고려함에 있어서 본 연구에서는 우선 무자녀 기혼 및 미혼 남녀의 자녀양육 방법에 대한 생각과 자녀양육 가치관을 살펴보고자 하였다. 이에 관련하여 Cho(2009)는 자녀양육 책임의 부담이 저출산을 유발한다고 설명하였으며, Woo et al.(2009) 역시 부모들이 자녀 양육 시 어머니가 가장 필요한 시기를 유아기라고 생각하며 이러한 양육에 대한 부담감이 저출산과 연관 될 수 있음을 시사하였다. 또한, 출산관련 요인들의 경향을 살펴본 Shin과 Bang(2009)은 기혼 남녀가 생각하는 가장 큰 출산 방해요인이 육아에 대한 부담이라고 보고하였다. 따라서 자녀를 부모가 직접 키워야하는가 혹은 기관의 도움을 받아야하는가에 대한 생각은 출산 의사에 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상된다.

자녀양육 가치관의 변화는 최근 들어 급속하게 나타나고 있다. 즉, 자녀가 반드시 필요하다는 응답이 1991년에 90.3%에서 2003년에 54.5%로 감소했으며(Kim, 2005), 대학생 자녀와 부모를 비교한 결과 자녀들이 아이를 갖는 것에 대해 더 부정적인 태도를 보이는 것으로 나타났다(Sohn & Kim, 2010). 여전히 자녀양육에 관한 주관적인 가치와 출산 의사 사이의 직접적 연관성을 설명한 연구는 드문 실정이지만, Kim(2010)은 여대생들을 대상으로 한 조사에서 자녀양육을 비롯한 가족 가치관의 이해를 통해 저출산 문제를 이해할 수 있다고 설명하였다. 이와 마찬가지로, Lee(2006)는 자녀 효용성에 관한 생각이 출생 자녀수에 영향을 미친다고 설명하였다. 반면, 출산을 결정하거나 방해하는 요인 중 자녀에 관련된 가치관이 비교적 중요하게 관련되지 않는다는 조사 결과도 있어(Shin & Bang, 2009) 자녀양육가치관에 대한 보다 심층적인 고려가 요구된다.

Gerson(1986)은 사회 인구학적 변인보다 남성과 여성의 심리적 특성이 출산 동기를 설명함에 있어 더욱 효과적이라고 설명하였다. 앞에서 언급한 바와 같이 지금까지 개인이 가지고 있는 심리적 특성과 출산간의 관계를 다룬 연구들은 개인의 성역할 태도에 초점을 맞추고 있다. 예를 들어, 성평등 수준이 높은 사회일수록 인구대체 수준의 출산율을 유지할 수 있는 것으로 나타났다 (Kimhong, 2005; Park, 2005). Kim과 Choi(2008)는 거시적 관점에서 저출산 문제 해결을 위해서는 성평등한 여성 정책이 전재되어야 한다고 주장하였다. 또한, Kim(2010) 및 Cho와 Bang(2005)의 연구에서는 공통적으로 육아가 여성의 책임이라는 전통적 성역할 인식이 젊의 여성의 출산 거부 현상을 유발한다고 강조하고 있다. 반면, 미혼 남성과 여성의 저출산 인식을 연구한 Um과 Kim(2011)은 결혼 후 여성의 전일제 취업을 원하는 비교적 평등한 성역할 태도를 가지고 있는 남성과 여성이 두 자녀 이상 출산하기를 원하는 경우에 저출산 문제에 대한 인식을 높게 보고하였다고 설명하였다. 하지만, 부부의 둘째 출산 계획을 연구한 Torr와 Short(2004)는 평등한 가사분담 형태를 보이는 부부 뿐 아니라 전통적인 가사분담 형태를 보이는 부부 역시 둘째 출산 가능성이 높았으며, 중간 정도의 가사분담 정도를 보이는 부부만이 둘째 출산 가능성이 낮다고 보고하였다.

다음으로, 개인의 심리적 특성 중 관계지향성은 가족 내에서의 개인행동과 태도를 이해하는데 매우 중요 특성이라 할 수 있다. 비록 관계지향성과 저출산 관련 연구는 매우 드문 실정이지만, 여대생의 가족 관계 및 외로움과 같은 관계 지향적 성향이 출산의향 자녀수에 영향을 미친다는 연구 결과도 보고된바 있다(Lee et al., 2009). 특히 우리나라의 경우 개인의 관계지향성에서의 문제가 드러나고 있다. 비록 성인 남녀를 대상으로 하고 있지는 않지만, Kim(2011)은 OCED 26개국 청소년들의 사회적 역량을 비교하여 우리나라의 관계지향성이 가장 낮다고 보고하였다. 이러한 결과를 참고했을 때, 우리나라 사람들의 출산 의사를 파악함에 있어서 지금까지 중요시 되어온 성역할 태도와 더불어 개인이 가지고 있는 관계지향성을 포함시킬 중요성이 제기된다.

본 연구에서 다루고자 하는 개인을 둘러싼 사회적 맥락으로 우선 출산장려정책 인식 정도를 살펴보면 다음과 같다. Bjrklund(2006)는 스웨덴의 1960년대부터 1980년대까지 약 20년에 걸친 가족 정책과 출산율 변화 추이를 연구하여 가족 정책이 출산율을 높이고 자녀 간의 출산 간격을 좁히는데 유의미한 영향을 미쳤다고 보고하였다. 반면, Gauthier(2007)는 여러 나라의 출산장려정책을 연구하여, 정부의 정책이 출산율에 통계적으로 유의한 영향을 미쳤지만, 효과의 크기는 그리 크지 않다고 주장하였다. 출산장려정책에 대한 고찰은 우리나라에서도 저출산 연구의 핵심 주제로 다루어져 왔으며, 주로 출산장려정책에 대한 긍정적 측면이 보고되어왔다. 예를 들어, 출산을 앞두고 있거나 현재 자녀가 없는 기혼 여성의 25% 이상이 출산장려정책에 관하여 긍정적인 평가를 하고 있는 것으로 나타났으며(National Assembly Budget Office, 2007), 출산장려정책 수혜 정도와 출산율 간의 유의미한 관계가 보고되기도 했다 (Yoo, 2009).

하지만, 단순한 출산장려정책의 유무 및 수혜 현황에 대한 수치와 실제 이를 사용하거나 사용할 것으로 예상되는 개인이 정책에 대하여 알고 있는 정도는 구분되어 이해되어야 한다. 즉, 우리나라의 경우 83.3%가 출산장려정책에 대하여 인지하지 못하고 있었지만, 정책을 인지할 경우 수혜정도는 높았다(Lee & Kim, 2009). 반대로, 정책 수혜대상자의 82.3%가 정책에 대하여 인지하고 있었지만 실제로 정책을 이용한다는 응답은 22.1%에 불과하다는 결과도 보고되고 있다(Shin & Bang, 2009). 이렇듯 정책에 대한 인식정도에 대한 결과는 상반되지만, 정책에 대하여 인지하고 있는 것 자체가 양육 참여 등의 행동을 이끌 수 있는 요인이 된다는 연구결과(Lee & Kwon, 2009)를 봤을 때 출산장려정책의 유무나 실제적 사용 정도 뿐 아니라 정책 인지 수준을 파악하는 것 또한 의미 있다고 볼 수 있다.

두 번째, 사회적 맥락으로 경제적 상황에 대한 인식을 다루고자 한다. 지금까지 여러 연구들에서 출산을 결정하는 가장 큰 요인으로 가정의 경제적 여유 혹은 경제적 부담감을 들고 있다(Planned Population Federation of Korea, 2014; Shin & Bang, 2009). Sohn(2005) 역시 심층 면접을 사용한 질적 연구를 통해 양육비용과 교육비용의 부담이 저출산과 높은 관련성을 보인다는 결과를 보고하였다. 반면, 여러 인구학 및 경제학 분야에서의 연구들은 가정 단위의 경제 상황이 아닌 보다 넓은 의미의 사회 경제 지표와 출산율 하락 간의 관계를 밝히고자 하는 시도를 하고 있다. Hoem과 Hoem(1996)은 1970년대부터 영국의 출산율 하락과 경제 불안간의 관계를 밝혔으며, Billari와 Kohler(2004) 역시 사회의 경제적 불확실성이 출산 경향에 영향을 미침을 보고하였다. 우리나라의 경우 Kim et al,(2008)은 경제 안정을 통한 청년층의 고용 안정화가 가장 좋은 출산장려정책일 수 있다고 주장하였다. 또한, 경제위기에 대한 인식이나 부동산 가격 상승 등이 저출산을 유발한다는 연구 결과도 보고되었다(Cho, 2010). 본 연구에서는 이러한 연구결과들을 참고하여 무자녀 기혼 및 미혼 남녀가 느끼는 국가 경제 상황에 대한 인식을 고찰하고자 한다.

지금까지 설명한 내용을 요약하면 다음과 같다. 본 연구는 앞으로 우리나라의 출산율을 결정할 무자녀 기혼 남녀와 결혼 적령기 이상의 미혼 남녀를 대상으로 그들의 출산 의사를 파악하는 것을 그 목적으로 한다. 이를 위해, 우선 그들이 미래에 갖기를 원하는 이상적 자녀수와 현실적 여건을 고려했을 때 가질 수 있다고 판단되는 실제적 자녀수를 알아보고, 결혼 여부에 따른 차이를 비교하고자 한다. 다음으로, 개인 및 가족의 행동과 태도를 설명함에 있어서 다양한 맥락적 고려의 중요성을 설명한 인간생태학적 개념에 기초하여 무자녀 기혼 및 미혼 남녀가 생각하는 실제적 예상 자녀수에 영향을 미치는 미시적 맥락(결혼 여부, 개인적 특성(관계지향성, 성역할 태도), 자녀양육 관련 변인(자녀양육 방법에 대한 생각, 자녀양육 가치관))과 사회적 맥락(출산장려정책 인식, 경제상황 인식)을 분석하고 그 상대적 영향력을 알아보고자 한다.

Ⅲ. 연구 방법

1. 연구 문제

앞에서 설명한 목적 및 필요성에 따라 설정된 연구문제는 다음과 같다.

1) 무자녀 기혼 및 미혼 남녀의 예상 출산 자녀수(이상적인 출산 자녀수, 실제적 예상 출산 자녀수), 자녀양육관련 변인(자녀양육 가치관, 자녀양육 방법에 대한 생각), 개인적 특성 변인(관계지향성, 성역할 태도) 및 사회적 맥락 변인(출산장려정책 인지도, 경제상황 인식)은 어떠한 경향을 보이는가?

2) 인구학적 변인(결혼여부, 성별, 나이), 자녀양육관련 변인, 개인적 특성 변인 및 사회적 맥락 변인은 무자녀 기혼 및 미혼 남녀가 예상하는 실제적 출산 자녀수와 어떻게 관련되어 있는가?

2)-1 무자녀 기혼 및 미혼 남녀가 예상하는 실제적 출산 자녀수에 영향을 미치는 변인은 무엇인가?

2)-2 무자녀 기혼 및 미혼 남녀가 예상하는 실제적 출산 자녀수에 대한 변인들의 상대적 영향력은 어떠한가?

2. 연구 대상

본 연구는 30세부터 45세의 미혼 남녀 64명과 자녀가 없는 기혼 남녀 71명을 대상으로 하였다. 연구 대상자들의 연령은 2012년 기준의 전국 평균 초혼 연령을(남성 32.13세, 여성 29.41세) 참조하여 30세 이상으로 제한하였다(Statistics Korea, 2013). 연구 자료는 설문조사를 통하여 수집되었다. 연구 대상자들은 연구자의 사회적 관계망에 기초하여 서울 및 경기 지방에 위치한 회사 등을 통해 우선적으로 표집 되었으며, 설문 응답에 동의한 참여자들에게 다른 가능한 참여자들을 소개받는 눈덩이 표집법을 병행하였다. 미혼의 대상자는 결혼 경험이 없는 사람들만을 포함시켰으며, 기혼 대상자들 역시 초혼이 아닌 경우는 제외하였다. 연구를 위해 처음 배부된 설문지는 총 181부이며, 이 중 회수된 설문지는 146부로 81.1%의 회수율을 보였다. 회수된 설문지 중 응답하지 않은 문항이 많은 11부를 제외하고, 총135부가 최종 분석에 사용되었다. 또한, 본 연구에 사용된 자료의 수가 상대적으로 크지 않으므로, 파워 분석(power analysis)을 실시하여 검증력을 확인하였다.

연구에 참여한 대상자들의 일반적인 특성을 살펴보면 <Table 1>과 같다. 성별 분포는 여성이 72명으로 남성 63명에 비해 약간 많았으며, 참여자들의 평균 연령은 미혼이 33.3세, 기혼이 33.8세로 거의 비슷한 경향을 보였다. 참여자 대부분이 전일제 직업에 종사하고 있었으며(미혼 53명, 82.8%; 기혼 60명, 84.5%), 기혼 중에는 학생이나 시간제로 취업한 사람이 없는 것으로 나타났다. 대부분의 참여자들이 4년제 대학이나 대학원 이상의 비교적 높은 학력 수준을 보여주는 것으로 나타났다(미혼 48명, 75%; 기혼 60명, 84.5%). 또한, 무자녀 기혼 남성과 여성의 평균 결혼기간은 3.43년으로 결혼기간은 0년에서 15년까지 비교적 넓게 분포되어 있었다.

3. 변인의 측정

우선 자녀가 없는 기혼과 미혼 남녀의 자녀 출산 의사를 이해하기 위하여 그들이 생각하는 이상적인 자녀수와 여러 가지 현실을 고려했을 때 실제로 미래에 낳을 수 있다고 판단되는 자녀수를 구분하여 기재하도록 하였다. 다음으로, 자녀 양육관련 변인 중 자녀 양육 방법에 대한 생각을 측정하기 위하여 “자녀는 반드시 부모가 키워야한다”부터 “기관 및 타인의 도움을 받아야한다”까지를 7점 척도로 묻는 문항을 사용하였다. 자녀 양육 가치관 측정을 위해서는 2005년도 전국 결혼 및 출산 동향 조사(Lee et. al., 2005)에서 사용된 자녀 양육 태도 및 의식에 관한 5점 척도 문항 7개를 사용하였다. 이 도구는“부모가 되는 것은 인생에서 가치 있는 일이다”, “자녀를 갖는 것은 사회에 대한 의무이기도 하다” 등의 문항으로 구성되어있으며, 점수의 범위는 7점부터 35점으로 점수가 높을수록 자녀 양육에 대하여 긍정적으로 인식하는 것을 의미한다. 본 연구 참여자들이 보고한 자녀 양육 가치관 문항들에 대한 내적합치도(Chronbach α)는 .74로 나타났다.

개인적 특성 변인 중 관계지향성은 Feeney et al.(1994)의 Attachment style questionnaire(ASQ) 40문항 중 친밀도 및 관계 자신감에 대한 18개 문항을 사용하여 측정하였다. “다른 사람과 쉽게 친해질 수 있다,” “나는 다른 사람들이 나를 좋아하고 존중한다고 확신한다.” 등의 6점 척도 문항으로 구성된 본 도구의 총점 범위는 18점부터 108점까지로, 점수가 높을수록 관계지향성이 높음을 의미한다. 이 문항들에 대한 본 연구의 내적합치도는 .84로 나타났다. 개인이 가지고 있는 성역할 태도는 네 가지 영역으로 구성된 한국형 남녀평등 의식 검사(Kim & Jung, 2000) 중 가정 관련 척도를 사용하여 측정하였다. 본 연구에서는 시대적으로 맞지 않는 호주제에 관한 문항을 제외한 “부부는 결혼 중 얻은 재산을 공동 명의로 해야 한다”, “자녀가 잘못됐을 경우 엄마의 책임이 아버지 보다 더 크다” 등의 19개의 문항을 사용하였으며, 문항 간 내적합치도는 .85이었다.

마지막으로, 사회적 맥락 변인 중 출산장려정책에 대한 인지도는 새로마지플랜 2010과 2015(Korea Government, 2008; Ministry of Health and Welfare, 2010)의 내용을 기초로 현재 시행되고 있는 대표적 출산장려정책 14가지에 대한 인지정도를 묻는 문항들로 연구자가 구성하여 측정하였다. 문항들은 “전혀 모름”부터 “자세히 알고 있음”까지의 4점 척도로 질문되었으며(총점 범위: 14점~56점), 점수가 높을수록 출산장려정책에 대한 인지도가 높은 것을 의미한다. 문항에 포함되지 않는 정책 중 참여자들이 인지하고 있는 정책을 알아보기 위하여 기타 문항을 포함시켰으나, 이 문항에 응답한 참여자는 없었다. 출산장려정책 인지도 측정 문항들은 .89의 내적합치도를 보였다. 무자녀 기혼 및 미혼 남녀가 인식하는 경제상황은 2007년에 한국갤럽에서 실시된 경제상황 인식 조사에서 사용된 질문들을 사용하여 측정하였다(Gallup Korea, 2007). 본 척도는 국가와 가정의 현재 및 1년 뒤 미래의 경제 상황을 묻는 5점 척도 4개 문항으로 구성되어 있으나, 본 연구에서는 보다 거시적 관점을 반영하기 위하여 국가 경제 상황 인식에 대한 두 개의 문항만을 사용하였다. 두 개의 문항 합계의 범위는 2점부터 10점이며, 총점이 높을수록 경제상황을 부정적으로 인식하는 것을 의미한다. 두 가지 문항의 내적합치도는 .83이었다.

4. 자료 분석

본 연구에서는 Spss 18.0 프로그램을 사용하여 자료를 분석하였다. 우선 기술통계를 통해 변인들의 전체적 경향을 파악하였으며, 참여자들이 생각하는 이상적 자녀수와 현재 상황을 고려한 실제 예상 자녀 수간의 차이 및 결혼 여부가 이러한 차이에 미치는 영향을 파악하기 위하여 여러 단계의 t 검증을 실시하였다. 연구 대상자들의 실제적 예상 자녀수를 설명하는 관련 변인들과 변인들의 상대적 영향력을 파악하기 위해서는 위계적 회귀분석을 실시하였다. 이 과정에서 실제적 예상 자녀수와 밀접한 영향이 있을 것으로 예상되는 참여자들의 나이 및 성별은 통제변인으로 분석(1단계)에 포함시켰다. 이외에도 GPower 3.1 프로그램을 활용하여 자료의 검증력을 확인하였다.

Ⅳ. 연구 결과

1. 무자녀 기혼 및 미혼 남녀의 미래 출산 의사

본 연구에서는 우선 무자녀 기혼 및 미혼 남녀의 자녀 출산 의사를 파악하기 위하여 그들이 생각하는 이상적인 자녀수와 현실적인 상황을 고려했을 때 가질 수 있을 것으로 예상되는 실제적 자녀수를 조사하여 비교하였다.

우선, 자녀가 없는 기혼 남녀의 이상적 출산 자녀수와 실제적 예상 자녀수를 통계적으로 비교한 결과는 <Table 2>와 같다. 위 표에서 볼 수 있듯이 무자녀 기혼 남녀가 보고한 이상적 자녀수는 2-3명에 편중된 반면 실제적 자녀수는 1-2명에 편중되어 있었다. 또한, 이상적 자녀수의 평균은 2.32명으로 실제적 예상 자녀수의 평균 1.62명에 비해 유의하게 높은 것으로 나타났다(t = 8.95, p <.001).

다음으로, 미혼 남녀의 이상적 출산 자녀수와 실제적 예상 자녀수를 비교한 결과는 <Table 3>과 같다. 기혼 남녀와 마찬가지로 대부분의 미혼 남녀도 이상적 자녀수를 2명 혹은 3명으로 답하였지만, 실제적 자녀수는 1명 혹은 2명으로 보고하였다. 또한, 미혼 남녀가 답한 이상적 자녀수의 평균은 2.14명으로 현실을 고려한 실제적 예상 자녀수 평균(1.55명)에 비해 유의하게 많았다(t = 5.45, p <.001). 다시 말해, 무자녀 기혼, 미혼 남녀 모두 두 명 이상의 자녀를 갖는 것을 이상적이라고 생각하는 반면, 현재 실제적 여건을 고려했을 때 가질 수 있는 자녀수는 두 명에 미치지 못한다고 판단한다는 것이다.

이외에도, 대상자들의 결혼 여부가 이상적 자녀수와 실제적 예상 자녀수 간의 차이 (이상적 자녀수 –실제적 예상자녀수)에 미치는 영향을 검증한 결과 유의한 관련성이 나타나지 않았다.

2. 변인들의 경향 파악을 위한 기술적 분석

다음으로 자녀가 없는 기혼 및 미혼 남녀가 생각하는 실제적 예상 자녀수를 종속변인으로 하는 위계적 회귀분석에 포함된 변인들의 경향을 살펴보았다. <Table 4>에서 볼 수 있듯이 자녀양육 방법 점수는 미혼 기혼 모두 중간값 보다 낮게 나타나 자녀를 기관이나 타인이 키우는 것보다는 부모가 직접 키우는 것을 선호함을 알 수 있었다. 자녀양육 가치관 점수는 중간 값과 거의 비슷한 수준이었으며, 관계지향성 점수는 중간값에 비해 높은 것으로 나타났다. 즉, 본 연구 참여자들은 타인과 관계를 맺는 것에 긍정적 태도를 가지고 있음을 의미한다. 성역할 태도 점수 역시 중간값에 비해 월등히 높게 나타났다. 이는 연구 참여자들이 결혼 여부에 상황 없이 평등한 성역할 태도를 가지고 있음을 말한다. 하지만, 출산장려정책 인식 점수의 경우 기혼 미혼 모두 중간값보다 다소 낮은 수준인 것으로 나타나, 참여자들의 출산장려정책 인식 정도가 높지 않음을 보여주었다. 경제상황 인식 점수의 경우 중간 점수보다 다소 높게 나타나 연구 참여자들이 국가 경제 상황을 부정적으로 인식하고 있음을 보여주었다.

3. 실제적 예상 자녀수 설명을 위한 위계적 회귀분석

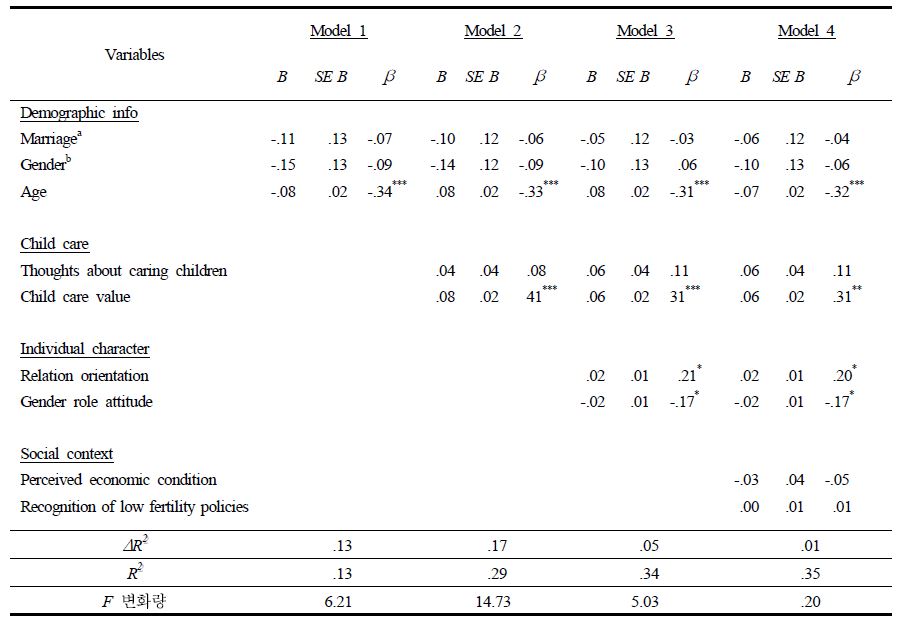

자녀가 없는 기혼과 미혼 남녀의 실제적 예상 자녀수에 영향을 미치는 변인을 찾아내고 그 상대적 영향력을 파악하기 위한 위계적 회귀 분석을 실시한 결과, 각 단계 모델의 적합도는 모두 유의한 것으로 나타났다. <Table 5>에서 볼 수 있듯이, 최종 모델의 R2은 .35으로 나타났다. 즉, 모든 변인이 포함되었을 때 실제적 예상 자녀수의 35%를 설명할 수 있음을 의미한다. R2의 변화량을 살펴보면 Model 2가 포함되었을 때의 변화량이 .17으로 가장 많은 것으로 나타나 자녀양육관련 변인이 자녀가 없는 기혼 미혼 남녀의 실제적 예상 자녀수를 설명하는데 가장 큰 영향력을 가지고 있음을 알 수 있었다.

각 단계별로 살펴보면 우선 Model 1에서는 통제변인으로 포함된 연령이 실제적 예상 자녀수를 유의하게 설명하는 변인으로 나타났다(β= -.34, p <.001). 즉, 연령이 높을수록 갖고자 하는 예상 자녀수가 적어진다는 것을 말한다.

반면, 연구 참여자들의 결혼 여부는 실제적으로 낳고자하는 자녀수에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 다음 단계에서는 연령(β= -.33, p <.001) 외에 자녀양육 가치관이 유의한 변인으로 나타났다(β= .31, p < .001). 다시 말해, 자녀를 양육하는 것에 대해 긍정적인 가치관을 가지고 있는 경우 더 많은 수의 자녀를 가질 것으로 예상한다는 것이다.

Model 3의 경우, 연령(β= -.31, p <.001)과 자녀양육 가치관(β= .31, p <.001) 외에도 개인의 관계지향성(β= .21, p =.009)과 성역할 태도(β= -.17, p =.038)가 실제적 예상 자녀수를 설명하는 유의한 변인으로 나타났다. 즉, 개인의 관계지향적 성향이 강할수록, 그리고 성역할 태도가 전통적일수록 미래에 더 많은 수의 자녀를 가질 것으로 기대한다는 것이다. 마지막으로, 사회-경제적 맥락 변인들이 더해진 Model 4의 경우에도 연령(β= -.32, p <.001), 자녀양육 가치관(β= .32, p <.001), 관계지향성(β= .20, p =.017), 그리고 성역할 태도(β= -.17, p =.042)가 미래 예상 자녀수를 유의하게 설명하는 변인으로 나타났다. 하지만, 사회적 맥락 변인들 중 유의하게 실제적 예상 자녀수를 설명하는 변인은 없었다.

V. 논의 및 결론

본 연구에서는 30세에서 45세 사이의 자녀가 없는 기혼 및 미혼 남녀를 대상으로 그들의 미래 출산 의사를 탐색하고, 실제 예상 출산 자녀수에 영향을 미치는 미시적 변인들과 거시적 맥락 변인들의 영향력을 파악하고자 하였다. 이를 위하여 먼저 연구 대상자들이 미래에 갖기를 희망하는 이상적 자녀수와 현실적인 여건을 고려했을 때 가질 수 있을 것이라 예상되는 실제적 자녀수를 비교하였다. 이 결과 기혼과 미혼 남녀 모두 이상적 자녀수가 실제적 예상 자녀수에 비해 높은 것으로 나타났으며, 기혼 남녀의 이상적 자녀수와 실제적 예상 자녀수의 차이가 .70명으로 미혼 남녀의 차이 (.59명) 보다 다소 높았다. 이러한 자녀수의 차이는 이상적 자녀수와 현실적 여건을 고려한 자녀수 간의 차별된 이해를 주장한 기존의 연구 결과(Berniardi, 2005; Kwon, 2013; Lee & Kim, 2009)를 지지하는 것이다. 즉, 이 결과로 현재 자녀가 없는 기혼 및 미혼 남녀 모두 우리나라의 여건을 이상적으로 생각하는 수의 자녀를 낳을 수 없는 환경으로 판단한다는 사실을 유추해 볼 수 있을 것이다. 또한, 본 연구에서 조사된 실제적 자녀수의 평균은 기혼 1.62명, 미혼 1.55명으로, Kwon(2013)의 결과(1.82명)나 Choi(2012)의 결과(1.84) 등에 비해 낮게 나타났다. 이는 본 연구 참여자의 연령이 기존 연구의 대상자들보다 높기 때문에 나타난 현상으로 사료된다. 다시 말해, 실제 결혼 후 자녀를 계획하거나 결혼을 계획할 연령에 해당될 경우 출산 가능 자녀수에 대하여 보다 낮은 기대를 한다는 것이다. 따라서 앞으로 출산율을 높이기 위한 프로그램 및 정책을 마련하기 위하여, 실제 출산에 대하여 생각할 수 있는 연령의 남성과 여성의 자녀 출산 의사를 고려하고 그들이 자녀출산을 보다 긍정적으로 생각할 수 있는 환경을 제공해야할 필요성이 제기된다.

두 번째, 실제 예상 자녀수를 설명하기 위한 위계적 회귀분석에 포함된 변인들의 전체적 경향을 살펴본 결과 자녀양육 방법에 대하여 무자녀 기혼 및 미혼 남녀 모두 기관의 도움을 받는 것보다 부모가 직접 키우는 것을 선호하는 것으로 나타났다. 이는 적어도 유아기까지 부모, 특히 엄마가 자녀의 교육 및 육아를 책임져야한다는 생각을 소개한 기존의 연구 결과와 일치하는 결과라고 볼 수 있다(Kim, 2010; Woo et. al., 2009). 나아가 이러한 경향은 최근 들어 생겨난 아동보육 시설에 대한 불신 및 불만족에 의해 더욱 강화된 것으로 사료된다. 자녀를 양육하는데 있어서 부모의 역할을 강조하는 경향과는 상반되게 본 연구 참여자들의 성역할 태도는 기혼 미혼 모두 중간값 보다 월등히 높은 수준으로 나타났다. 이는 연구 참여자들이 평등한 성역할 의식을 가지고 있음을 보여주는 결과로, 여성의 경제활동 참여가 계속적으로 증가하고 있는 사회적 분위기와 연관되는 현상이라 할 수 있다. 적어도 자녀를 양육하기 전까지는 여성이 경제활동 참여를 계속하는 분위기 속에서 (Statistics Korea, 2013) 남성과 여성 모두 자연스럽게 평등한 성역할 태도를 형성하게 될 수 있다는 것이다. 하지만, 평등하게 남녀 모두가 경제활동에 참여하기를 원하는 동시에 자녀양육 또한 부모가 직접 담당하는 것을 선호하는 경향을 볼 때, 우리나라 무자녀 기혼 및 미혼 남성과 여성이 자녀 출산과 동시에 일-가족 역할 사이에서 적지 않은 부담을 느낄 수 있음을 시사해준다고 하겠다.

본 연구에서 측정된 자녀양육 가치관은 미혼과 기혼의 경우 모두 중간정도의 수준인 것으로 나타났다. 이러한 결과는 자녀양육을 필수적으로 보던 가치관에 변화가 일어나고 있음을 보고한 기존의 연구들(Kim, 2005; Sohn & Kim, 2010)과 비슷한 결과로, 더 이상 자녀를 갖는 것을 무조건적이고 긍정적인 것으로만 여기지 않는 인식의 변화를 보여준다 할 수 있다. 반면, 참여자들이 보인 관계지향성은 중간값보다 월등히 높았다. 다시 말해, 본 연구의 대상인 무자녀 기혼 및 미혼 남성과 여성들은 타인과의 관계 맺기, 타인이 자신을 바라보는 시각 등을 긍정적으로 인식하고 있음을 알 수 있었다. 이는 우리나라 사람들의 관계지향성이 낮아지고 있다는 결과(Kim, 2011)와는 상반되는 현상으로 본 연구 대상자의 높은 연령과 관련이 있을 것으로 사료된다. 즉, 30대 이상은 인생에서 가장 활발하게 사회생활을 하고 사회적으로 자신의 위치를 확고히 할 생산적인 시기임으로 관계지향성 또한 높게 나타날 수 있다는 것이다.

사회적 맥락 변인에 있어서는 경제상황 인식이 보통 수준으로 나타나 연구 참여자들이 국가 및 가정 경제수준을 긍정적으로도 부정적으로도 느끼지 않음을 보여주었다. 하지만, 출산장려정책 인식 수준은 중간보다 낮았다. 이는 무자녀 기혼과 미혼 대상자들 모두 출산장려정책에 대해 많은 지식을 가지고 있지 못함을 의미하며, 우리나라의 출산장려 정책 인식 수준이 높지 않다는 조사 결과를(Lee & Kim, 2009) 지지하는 결과이다. 특히, 이러한 낮은 정책 인식 수준은 본 연구의 대상자들이 자녀 양육을 시작하지 않아 대부분 정책의 수료대상에서 제외되었기 때문이라고 사료된다. 하지만, 정책 인식 자체가 자녀양육과 밀접하다는 기존의 연구 결과를(Lee & Kwon, 2009) 볼 때 비단 자녀가 있는 남녀를 대상으로 한 정책 뿐 아니라 미래 출산율을 책임질 무자녀 기혼 및 미혼 남녀를 대상으로 한 포괄적 정책 마련의 중요성이 제기된다 하겠다.

다음으로, 무자녀 기혼 및 미혼 남녀의 실제 예상 출산 자녀수를 설명하기 위한 위계적 회귀분석 결과를 살펴본 결과, 연구에 포함된 변인들의 무자녀 기혼 및 미혼 남녀의 실제적 예상 출산 자녀수에 대한 설명력은 양호한 것으로 나타났다(35%). 또한, 실제 예상 출산 자녀수를 설명함에 있어 가장 설명력이 높은 변인군은 자녀양육 관련 변인으로, 자녀양육에 관련된 두 변인이 포함되었을 때 설명력이 17% 증가함을 알 수 있었다. 자녀양육 관련 변인들 중 실제적 예상 자녀수에 유의하게 관련된 변인은 자녀양육 가치관으로, 자녀를 낳고 키우는 것에 대하여 긍정적 생각을 가지고 있을수록 많은 수의 자녀를 갖기를 예상한다는 것을 의미한다. 이는 가치관이 실제 행동을 이끈다는 주장(Kim, 1998)과 그 맥을 같이하는 것으로, 자녀양육을 포함한 가족 가치관이 미래 예상 자녀수에 직접적인 영향을 준다는 결과(Kwon, 2013)와도 일치한다. 즉, 가까운 미래의 출산율을 책임지고 있는 30대 이상의 남녀가 보다 많은 수의 자녀를 계획하도록 하기 위해서는 무엇보다 자녀양육을 어렵게 생각하지 않도록 긍정적인 태도를 형성하는 정책적 배려 및 가족 중심적인 사회 문화적 맥락을 형성할 필요성이 제기된다. 실제로 Yoo et al.(2006)의 연구에서는 사회 문화적 경향을 대표적으로 보여주는 TV 드라마 속에서 다루어지는 가족가치와 저출산 현상과의 관계를 설명하였다. 또한, Chu(2010)는 저출산 고령화 현상 완화를 위한 가족가치에 관한 교육이 초등학교 교육과정에서부터 다루어져야한다고 주장한바 있다. 자녀양육 관련 변인 중 기존의 주장들과는 다르게(Shin & Bang, 2009) 자녀를 키우는 방법에 대한 생각은 실제적 예상 자녀수에 유의한 영향을 미치지 않았다. 기혼 미혼 남성과 여성 모두 자녀를 부모가 키우기를 선호함에도 불구하고 이러한 생각이 실제적 예상 자녀수에 영향을 주지 않은 것은 그들이 아직 자녀를 키우는 현실적인 부담을 느껴본 경험이 없기 때문으로 사료된다.

개인의 성역할 태도와 관계지향성으로 구성된 개인적 특성 변인군의 실제적 예상 자녀수에 대한 설명력은 그다지 높지 않은 것으로 나타났다(5%). 하지만, 상대적으로 낮은 설명력에도 불구하고 개인의 성역할 태도와 관계지향성 모두 무자녀 기혼 및 미혼 남녀의 실제적 예상 자녀수를 유의하게 예측하고 있었다. 이는 출산 의사를 파악함에 있어 개인의 심리적 특성 고려의 중요성을 강조한 Gerson(1986)의 설명과도 일치하는 결과이며, 주로 거시적 맥락에 초점을 맞추던 기존의 저출산 연구 경향에서 한걸음 나아가 다양한 측면에서의 심리적 특성을 보다 비중 있게 다루어야함을 보여주는 결과라 하겠다.

특히 연구 참여자들의 성역할 태도가 실제적 예상 자녀수를 유의하게 설명한다는 결과는 지금까지 연구들에서 자주 다루어져 온 성역할 태도와 출산 의사간의 밀접한 관계를 다시금 확인해 주는 것이라 하겠다(Kim, 2010; Kimhong, 2005; Park, 2005). 하지만, 평등한 성역할 태도와 출산율 간의 정적인 면을 강조한 많은 기존의 연구들과는 상반되게 본 연구에서는 전통적인 성역할 태도를 가질수록 실제적 예상 출산 자녀수가 높게 나타났다는 점에 주의해야한다. 이러한 결과는 전통적 성역할 내에서 육아를 여성의 책임으로 받아들이고 이러한 태도가 개인으로 하여금 출산 거부감을 갖게 한다는 Cho와 Bang(2005)의 설명과 그 맥을 함께 하는 것으로. 자녀를 갖기 전부터 평등한 성역할을 추구할 경우에 자녀 양육 자체에 부담을 느끼는 사회적 분위기가 반영된 결과라 할 수 있다.

또한, 여기서 본 연구가 여성 뿐 아니라 남성 역시 대상으로 했다는 점에 주의해야한다. 다시 말해, 평등한 성역할 태도를 가진 남성 역시 실제적 예상 자녀수를 낮게 보고했다는 것이다. 평등한 성역할 태도를 지닌 남성의 경우 기존에 남성의 영역으로 여겨지는 생계부양 뿐 아니라 육아 및 살림의 영역 역시 여성과 나누어 담당하고자 하는 생각을 가지고 있을 수 있으며, 이러한 경우 여성과 마찬가지로 많은 수의 자녀를 갖는 것에 대해 현실적 한계를 느낄 수 있을 것으로 사료된다. 따라서 여성과 남성 모두 평등한 성역할을 추구하면서도 자녀를 갖는 것에 부담을 덜 느낀 수 있는 전체적인 사회 분위기 조성과 일-가족 양립 등의 정책적 지지가 매우 시급하다 하겠다.

개인의 관계지향성은 실제적 예상 자녀수와 정적을 관계를 보였다. 즉, 개인이 관계지향적인 성향을 가질수록 실제적으로 더 많은 수의 자녀를 갖기를 희망한다는 것으로, 성인 자녀와 부모와의 관계의 질 및 외로움 등의 성향이 미래 출산 의향 자녀수에 미치는 영향을 보고한 Lee et. al.(2009)의 연구와 유사한 결과라 볼 수 있다. 다시 말해, 자녀를 갖는 것을 새로운 관계의 국면에 접어드는 중요한 사건이라고 생각할 때, 타인과의 관계 맺기, 타인과 협력하기 등을 보다 쉽게 인지할수록 자녀 출산을 수월하게 받아들일 수 있다고 유추해 볼 수 있다. 또한, 개인의 관계지향적 성향의 발달이 가정에서 부모와 자녀 간의 애착과 밀접하게 연관된다는 점을 생각할 때, 출산장려정책과 더불어 보다 활발한 부모 교육, 부모-자녀관계 훈련 등이 제공되어야 하겠다.

지금까지의 연구들과는 차별되게 미혼과 기혼 무자녀 남녀를 한 회귀 분석 모형에 포함시켜 자녀가 없는 성인 남성과 여성의 실제적 예상 자녀수에 결혼 자체가 미치는 영향을 검증한 결과, 결혼 자체는 실제적 예상 자녀수에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이는 저출산 현상의 이해를 위하여 결혼 경향 및 결혼에 대한 태도의 고찰을 강조한 지금까지의 여러 연구 결과들과는(Kang & Shim, 2010; Kim, 2005; Lee et. al., 2005; Park & Yoo, 2011) 상반되는 결과라는 점에서 주의가 요구된다. 즉, 본 연구의 결과는 자녀가 없는 성인 남녀의 출산 의사를 파악함에 있어 결혼 자체보다는 결혼을 포함하여 가족을 형성하는 것에 대한 전체적인 생각 및 관계 형성에 대한 가치관을 고려해야할 중요성을 강조하는 것이라 볼 수 있다. 또한, 이는 결혼 자체가 자녀출산과 무조건적으로 연관되는 전통적 가족의 모습과 기대가 약화되고 있으며, 결혼 뿐 아니라 결혼 후 자녀 출산 역시 개인의 선택이 되어가는 지금의 현상을 간접적으로 보여주는 결과라 하겠다.

대상자들의 결혼 여부와 마찬가지로, 위계적 회귀분석 모형에 마지막으로 포함된 사회적 맥락 변인들(출산장려정책 인식, 경제상황 인식) 역시 무자녀 기혼 및 미혼 남녀의 실제적 예상 자녀수에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이는 우리나라의 출산장려정책이나 경제상황 변화에 따른 출산율의 변동을 주장한 기존의 여러 조사들과(Bjrklund, 2006; Shin & Bang, 2009; Sohn, 2005; Yoo, 2009) 상반되는 결과이다. 이러한 결과의 불일치는 우선 연구들 간의 자료수집 방법의 차이에서 기인될 수 있다고 여겨진다. 기존의 많은 연구들은 사회 전체의 통계 수치를 사용하여 출산장려정책 및 경제상황과 출산율 간의 관계를 산출하고자 시도한 반면, 본 연구는 참여자들에게 직접 그들의 출산장려정책과 경제상황에 대한 인식을 물어 실제적 예상 출산 자녀수와의 관계를 파악하고자 하였다. 다시 말해, 거시적 맥락과 출산율의 전체적인 수치 간의 관계가 발견되었다 하더라도 이 두 요인 사이에 영향을 미칠 수 있는 다양한 매개변인을 고려해야할 필요성이 제기된다 하겠다. 실제로 몇몇 연구들에서는(Chung, 2009; Kwon, 2013) 정책이나 경제적 상황 등의 거시적 맥락이 개인의 가치관과 같은 미시적 맥락에 영향을 미침으로써 출산율에 간접적으로 연관된다고 설명하고 있다.

마지막으로, 본 연구의 제한점을 살펴보고 추후 연구를 위한 제언을 하면 다음과 같다. 첫 번째, 본 연구의 대상은 서울 및 경기도 지역에 거주하는 남성과 여성만으로 구성되어 있으며, 대부분 대졸 이상의 학력을 소지하고 있었다. 이러한 표본의 제한으로 인해 출산에 대한 보다 폭 넓은 의견을 알기에 한계가 있을 것이라 추측된다. 예를 들어, 서울 지역의 저출산 현상은 다른 지역에 비해 매우 심각한 것으로 알려져 있으며, 30대의 무자녀 비율은 50%가 넘는 것으로 나타났다(Seoul city, 2007). 따라서 무자녀 기혼 및 미혼 남녀의 출산 의사를 보다 정학화게 파악하기 위해서는 서울 및 근접 지역 외에도 보다 다양한 지역과 계층을 아우르는 자료 수집이 이루어져야하겠다.

두 번째, 본 연구는 개인적, 거시적 변인들의 실제적 예상 자녀수에 대한 상대적 영향력을 파악하는 것을 목적으로 하여, 각 출산 의사와 변인들 간의 직접적인 관련성만을 파악하고자 하였다. 하지만, 위에서 언급한 바와 같이 거시적 맥락은 다양한 매개변인에 영향을 미침으로써 개인의 출산 의사와 간접적으로 연관 될 수 있다. 또한, 미시적 변인들도 상호 영향을 미치며 출산 의사를 구성할 수 있다. 따라서 추후의 연구에서는 변인들의 직접적인 관련성과 더불어 간접적인 영향력의 경로를 고려할 필요성이 제기된다 하겠다.

세 번째, 본 연구에서는 출산의사와 연관되는 미시적 체계와 거시적 체계에 주로 집중하였다. 그러나 여러 수준의 맥락을 고려를 강조한 생태적 관점에서 보면 학교, 직장, 부모 및 배우자의 직장 등 보다 다양한 맥락적 변인을 분석에 포함시켜야할 필요성이 제기된다.

네 번째, 미래 예상 출산자녀수에 영향을 미치는 변인을 탐색하려는 목적에 따라 본 연구에서는 출산 의사가 없는 사람들(예상 자녀수가 0명)과 출산의사가 있는 사람들 (예상 자녀수 1명 이상)을 함께 분석에 포함시켰다. 하지만, 보다 효과적인 저출산 해결 방안 마련을 위해서는 미래 출산 의사가 없는 사람들과 출산 의사를 가지고 있는 사람들에 대한 차별적 접근이 매우 중요하다고 사료된다. 지금까지 연구의 초점이 주로 출산의사가 있는 사람들에 맞춰져 온 점을 고려한다면 앞으로의 연구에서는 출산의사가 없는 사람들에 대한 원인 탐색 및 대책 마련에 대한 고찰이 이루어져야 하겠다.

Notes

References

- B.H Ahn, Consideration of interpersonal relationship theories, Wonwoo research journal, Graduate school of Yonsei University, (1978), p63-85.

-

M Atoh, Family Changes in the Context of Lowest ‐Low Fertility: The Case of Japan, International Journal of Japanese Sociology, (2008), 17(1), p14-29.

[https://doi.org/10.1111/j.1475-6781.2008.00109.x]

-

G Bernardi, Public Policies and Low Fertility: Rationales for Public Intervention and a diagnosis for the Spanish Case, Journal of European Social Policy, (2005), 15(2), p123-138.

[https://doi.org/10.1177/0958928705049160]

-

F Billari, H. P Kohler, Patterns of Low and Lowest-Low Fertility in Europe, Population Studies, (2004), 58(2), p161-176.

[https://doi.org/10.1080/0032472042000213695]

-

A Bjrklund, Does family policy affect fertility? Lessons from Sweden, Journal of population economy, (2006), 19, p3-24.

[https://doi.org/10.1007/s00148-005-0024-0]

-

U Bronfenbrenner, Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives, Development Psychology, (1986), 20, p1074-1081.

[https://doi.org/10.1037//0012-1649.22.6.723]

-

M. M Bubolz, M.S Sontag, Human ecology theory. In P. G. Boss, W. J. Doherty, R. LaRossa, W. R. Schumm, & S. K. Steinmetz(Eds.), Sourcebook of family theories and methods: A contextual approach, New York:Plenum Press, (1993), p419-448.

[https://doi.org/10.1007/978-0-387-85764-0_17]

- B. H Cho, Current conditions and reasons of low childbirth in Korea, Newsletter of The Korean Society for Early Childhood Education, (2009), 46, p1-5.

- H. J Cho, H. J Bang, A reason of Korean women’s avoidance tendency of marriage and child-bearing: Gender role stereotype, Journal of Korean Psychology: Women, (2005), 10(1), p95-112.

- M. D Cho, A study on the determinants and economic effects of the low fertility and aging society, Korean Social Security Studies, (2010), 26(1), p1-31.

- S. H Choi, J. W Kim, Investigation of low fertility reasons since IMF crisis, Issue paper of Samsung Economic Research Institute, (2005).

- S. I Choi, Trend in marriage and birth considering among single men and women in Gyeonggido, Research Report of Gyeonggido Family and Women Research Institute, (2012).

- B. W Chu, A study on the methods of forming family-friendly values orientation in the Low childbirth & aged society, Journal of Korean Elementary Moral Education, (2010), 34, p226-252.

- S. H Chung, Population change and population policy, Journal of Social Sciences, (2009), 15(1), p29-45.

- J. A Feeney, P Noller, M Hanrahan, Sperling, Michael B.(Ed); Berman, William H.(Ed), Attachment in adults: Clinical and developmental perspectives, New York, NY: Guilford Press, (1994), p128-152.

- Gallup Korea, 2007 Economic Index. Gallup Report, (2007).

-

A. H Gauthier, The impact of family policies on fertility in industrialized countries: A review of the literature, Population Research and Policy Review, (2007), 26(3), p323-346.

[https://doi.org/10.1007/s11113-007-9033-x]

-

M. J Gerson, The prospect of parenthood for women and men, Psychology of Women Quarterly, (1986), 10(1), p49-62.

[https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1986.tb00736.x]

- B Hoem, J. M Hoem, Sweden's family policies and rollercoaster fertility, Journal of Population Problems, (1996), 52(3-4), p1-22.

- S. A Hong, H. K Jang, A Study about the fix way of parental leave, Research Report of Korean Women's Development Institute, (2006).

- H. S Jang, M. J Lee, The middle school students’ emotional intelligence and interpersonal relation disposition according to the family communication pattern, Speech Study, (2012), 21, p287-318.

- H. J Ju, K. H Kwak, J. Y Cho, The effect of social economic factors and policy factors on will of childbirth, Journal of Korea Association for Public Management, (2010), 24(4), p211-228.

- G. H Kang, W. C Shim, A study on the utility of sociodrama for undergraduate students in increasing their awareness regarding Low birthrate as a social problem: A report of a "♀+♂ = I" enactment process, Korean Jounal of Psychodrama, (2010), 13(1), p1-17.

- E. J Kim, A study of the gender and generation differences of the family values and perception of low fertility in korean society, Phenomena and perception, (2010), 112, p169-200.

- I. C Kim, J. W Choi, Low Fertility Trend and Gender Equality in S. Korea: Discussion on the Complementarities of Population Policy and Women`s Policy, Social Science Studies, (2008), 16(1), p312-345.

- H. B Kim, J. S Choi, D. H Oh, Determining factors of age specific fertility rate and policy direction for enhancing birth rate, Regional Studies, (2008), 24(1), p23-37.

- H. Y Kim, B. Y Sun, S. D Kim, A study of women’s late marriage and low fertility, Korean Women's Development Institute, (2010).

- K. H Kim, Korean Assessment of the Key Competencies of Youth, National Youth Policy Institute, (2011).

- K. S Kim, The family value orientations among adolescent, middle and old generation, Family and Environment Research, (1998), 36(10), p145-160.

- M. J Kim, An analysis of factors affecting low fertility and fertility policies, Journal of Policy Studies, (2010), 19(2), p105-128.

- S. K Kim, K. H Jun, M. J Kim, Y. K Lee, Y. K Kim, M. H Seo, Y. J Cho, Changes of social values and families and its counterplan in population transition period of Korea, The Korea Institute for Health and Social Affairs Research Reports, (2005).

- T. H Kim, Personal value changes and low fertility, Health and Welfare Policy Forum, (2005), 102, p16-24.

- Y. H Kim, K. A Jung, Korean gender egalitarianism scale, Korean Journal of Social and Personality Psychology, (2000), 14(1), p23-44.

- Y. I Kim, Focus and direction of social welfare policy preparing aging society: National strategy toward aging society, Conference source book of Korean Association of Social Welfare Policy, (2005).

- M. L Kimhong, An analysis of gender perceptions on low fertility and aging policy. A debate of gender perceptions on low fertility and aging policy, Korean Women Link, (2005).

- Korean Government, The first basic plan for low fertility and aging society(revised), (2008).

- Y. E Kwon, U. C Kim, Value of children and fertility, Child Education, (2004), 13(1), p221-226.

- Y. I Kwon, Ecological examination of single men and women’s future fertility behavior in relations with their family values, recognized fertility policies and perceived economic condition, Journal of Family Relations, (2013), 18(1), p75-92.

- Y Kwon, K. M Roy, Changing social expectations for work and family involvement among Korean fathers, Journal of Comparative Family Studies, (2007), 38, p285-305.

- K. S Lee, S. J Jung, J. A Park, Y. J Shin, A Study on psychological variables related to Low fertility, The Korean Journal of Woman Psychology, (2009), 14(1), p93-108.

- M. R Lee, Influence of environmental factors in the married women upon value on children and upon childbirth behavior, Journal of Family Relations, (2010), 15(1), p99-121.

- S. H Lee, Y. I Kwon, The mediating effect of work-family conflict on the relationship between family-friendly workplace culture and paternal involvement, Family and Culture, (2009), 21(1), p1-28.

- S. L Lee, Marriage trends and marriage transition in Korea, Health and Social Affair Studies, (2012), 33(4), p39-71.

- S. S Lee, A study on impact of the change in values on marriage and fertility behaviors, Journal of population, health and social welfare, (2006), 26(2), p95-140.

- S. S Lee, Y. S Jung, H. K Kim, E. Y Choi, S. K Park, N. H Cho, I. C Shin, S. R Doh, S. K Cho, J. H Kang, 2005 National marriage and childbirth trend survey, Committee of low fertility and aging society, Ministry of Health and Welfare, Report of The Korean Institute for Health and Social Affairs, (2005).

- Y. J Lee, J. I Kim, Birth assistance program recognition & occupation sensitive birth assistance programs for working women, Journal of Social Science, (2009), 35(1), p61-90.

- Ministry of Health and Welfare, The decision of the second basi plan for preparing low fertility and aging society, Report of Ministry of Health and Welfare, (2010).

-

Y. M Na, M. K Kim, Approaches to studying low birth rate in Korea: A critical review, Korean Journal of Human Ecology, (2010), 19(5), p817-833.

[https://doi.org/10.5934/KJHE.2010.19.5.817]

- National Assembly Budget Office, Evaluation of National low fertility policies, (2007).

- OECD, Social policy division- Directorate of employment, labour and social affairs. OECD family database. www.oecd.org/els/social/ family/ database, (2013).

- D. E Park, G. S Yoo, The delaying & advancing factors of marriage & fertility timing among married women, The Korean association of family welfare, (2011), 16(2), p29-65.

- S. M Park, Low fertility and gender equity in the family, Health and Welfare Policy Forum, (2005), 102, p36-44.

- Planned Population Federation of Korea, Korean couples, ideal number of children, 3!: 2014 The first survey of low fertility perception, Report of Planned Population Federation of Korea, (2014).

- Seoul city, Seoul Survey, (2007).

- H. Y Shin, E. R Bang, Individual values on childbirth and social view on childbirth encouragement policy, Journal of the Korean Home Economics Association, (2009), 47(10), p123-136.

- S. Y Sohn, Causes of low fertility rate Korean society and suggestions for family-friendly policies, Family and Culture, (2005), 17(2), p285-316.

- S. Y Sohn, E Kim, A study of the gender and generation differences of the family values and perception of low fertility in Korean Society, Phenomena and Perceptions, (2010), 34(4), p169-204.

- Y. M Song, J. S Lee, Investigation of the causes of low fertility rate: Focused on the change in industrial society and the expansion of the opportunity of women for social activities, Health and Social Affair Studies, (2011), 31(1), p27-61.

- Statistics Korea, Future Population Trend, (2001), p2000-2050.

- Statistics Korea, Social Index Report, (2013).

- Statistics Korea, 2013 Statistics on Birth and Death, (2014).

- E. J Suh, H. R Lee, The effect of attachment improvement parent-education group counseling on mother’s attachment, self-esteem and parent-child interaction, Korea Journal of Counseling, (2008), 9(3), p1117-1135.

- Y. H Sung, K. S Shin, Children’s perceived competences and the tendency of interpersonal relations in the children by family cohesion & adaptability, Korean Journal of Family Welfare, (2001), 6(2), p45-63.

-

B. M Torr, S. E Short, Second birth and the second shift: A research note on gender equity and fertility, Population and development review, (2004), 30(1), p109-130.

[https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2004.00005.x]

- H. Y Um, H. S Kim, Examination of relationships among future plan for balancing work and family life, gender role attitude and attitude toward low fertility problem of single men and women, Korea Journal of Population Studies, (2011), 34(3), p179-209.

- N. H Woo, Y. S Kim, E. J Lee, H. S Kim, Examining mothers’perception and current status concerning their children’s education and nurturing in the low birthrate era, Journal of Future Early Childhood Education, (2009), 16(3), p297-325.

- G. S Yoo, The effects of fertility policies on childbirths in 2007, Journal of Family Relations, (2009), 15(1), p169-189.

- G. S Yoo, B. H Jang, J. S Han, Content analysis of family phenomena shown on TV drams related to low birthrate, Journal of the Korean Home Economics Association, (2006), 44(8), p63-78.