뮤지컬 영화 <La La Land> 여주인공의 영화의상에 표현된 심리적 반영성 분석 : 색의 상징적 이미지를 중심으로

ⓒ 2019, Korean Association of Human Ecology. All rights reserved.

Abstract

Movie costumes are visual arts that complete characters with visual elements and it is an effective tool to visualize psychological images according to the character and story of the cast as per the production intend by utilizing movie costume design elements. In this study, it was analyzed by psychological reflexivity that symbolic images of colors, which are visual element among movie costume elements, strengthen the theme or mood of movies, and that it creates dramatic effects, and delivers the character’s emotions or psychologies. Because of this, the musical movie <La La Land> was selected and a total of six costumes in major scenes among 23 costumes worn by the heroine Mia according to the flow of the story were analyzed. The result states that, the costumes in the beginning were designed with blue colors as symbolic images of depression and despair. The costumes in the development were designed with yellow colors that have symbolic images of love and interest, and green colors that have symbolic images of excitement and youthfulness. The costumes in the climax were designed with black and white colors that have symbolic images of emptiness and sadness. The costumes in the conclusion were designed using black colors symbolizing elegance and classiness, and white colors with a symbolic image of joy, utopia, etc. In conclusion, it was found that symbolic images of color in costumes were used according to the plot to use it for delivering changes in the movie’s mood or the psychology of the characters.

Keywords:

Character concept, Film costume, La La Land, Symbolic image of color, Psychological reflexivity.키워드:

라라랜드, 색의 상징적 이미지, 심리적 반영성, 영화의상, 캐릭터 콘셉트Ⅰ. 서론

코스튬(costume) 분야의 일종인 영화의상은 시각적인 요소로 캐릭터를 완성시키는 시각예술로서, 영화주제는 물론 등장인물의 독특한 개성과 이미지를 완성시킨다는 의미의 캐릭터(character)화를 통해 영화를 이해할 수 있도록 도와주는 효과적인 표현수단이다. 특히 영화 연출을 위한 감독의 캐릭터 콘셉트는 의상디자인에서 매우 중요한 요소이므로, 감독은 등장인물에 자신만의 캐릭터 요소를 불어넣음으로써 영화의 독자적인 캐릭터를 탄생시킨다. 즉, 캐릭터 요소인 성별, 나이, 직업, 성격, 취향 등 등장인물의 기본 정보와 감독이 추구하는 특별한 요소를 포함시킴으로써 영화에 대한 다양한 정보 전달과 인물창조 및 영화의 분위기, 스타일, 주제를 강화시키고 극적 효과를 유발한다(김유선, 2017; 장혜숙, 2018). 무엇보다도 감독은 의상의 색과 세부디자인, 스타일 착용 상태를 결정할 때 캐릭터의 아주 사소한 습관이나 세밀한 성격까지도 고려해야 한다(김유선, 2017). 예를 들어, 영화의 성격과 감독 연출 의도에 따라 의상이라는 대상의 주제와 개념의 방향을 세우기 위해 영화의상 디자인의 어떤 요소(색, 선, 실루엣, 질감, 무늬)를 활용할 것인지를 비롯하여 작품의 어떤 부분을 기준(장르, 이야기, 캐릭터, 분위기)으로 할 것인가 등 영화의 등장인물에 좀 더 구체적이며 중요한 요소를 내포시켜 캐릭터의 어떤 측면을 강조하여 메시지를 전달할지를 고려해야 한다. 특히 본 연구에서 여러 시각적인 요소 중에서도 색을 선택한 이유는 감독과 의상감독이 영화제작에 있어서 색을 중심으로 등장인물의 심리를 표현하였다는 인터뷰와 김유선(2017) 역시 색이 의상에 무한한 표현성을 제공할 뿐만 아니라 의상감독의 독자적인 해석에 의한 콘셉트를 색으로 무한히 표현가능하다고 하였기 때문이다. 즉, 색이 갖고 있는 고유한 의미는 물론 의상의 색 그 자체와 배합을 통해 캐릭터에 직접 혹은 함축적으로 반영시킬 수 있기 때문이다.

이에 본 연구에서는 영화의상의 시각적인 요소 중 색을 어떻게 활용하여 주인공의 감정과 심리를 반영시킬 수 있는지, 더 나아가 심리적으로 반영된 색이 영화주제나 분위기를 강화하고 극적인 효과를 유발할 수 있는지를 규명하고자 한다. 예를 들어, 데이미언 셔젤(Damien Chazelle)감독의 2016년도 뮤지컬 영화 라라랜드의 스토리 전개 과정에 따라 여주인공 미아(Mia)의 세밀한 감정과 심리가 색의 상징적 이미지를 어떤 방식으로 활용하여 심리적으로 반영되었는지를 규명한다. 여기에서 뮤지컬 영화 라라랜드를 선택한 이유는 스토리 전개 상 영화감독과 의상감독의 캐릭터 콘셉트를 두드러진 색의 변화로 활용하여 디자인한 것으로 보아, 연구대상으로서의 의미가 있다고 사료되기 때문이다. 또한 라라랜드는 2016년도에 개봉하여 2017년 아카데미 시상식에서 감독상, 여우주연상, 미술상, 음악상, 주제가상, 촬영상 등의 6개 부문에서 수상 받을 정도로 작품성을 인정받음과 동시에 연구가 활발히 진행되고 있다. 이에 관한 선행연구를 살펴보면, 허은희(2018)는 1950년대 뮤지컬 영화와 연극, 재즈의 전통을 계승하여 인간관계의 보편성과 복합성을 영화적 상상력과 기술력으로 펼쳐냄으로써 내러티브 영화의 소재와 형식에 새로운 가능성을 제시한 스토리텔링 기법을 분석하였다. 김행선(2018)은 라라랜드에서의 예술과 대중문화의 경계와 의미에 대해 고찰하였고, 류재형(2017)은 자기반영성의 정의와 의미, 보수적 자기반영성과 비판적 자기반영성, 그리고 패러디의 의미에 대해 살펴본 후 이를 토대로 라라랜드의 자기반영성이 어떠한 성격을 함유하는지에 대해 분석하였다. 시온성과 민경원(2017)은 라라랜드의 영화 테마곡인 “City of Stars”가 나오는 6개의 장면에서 내러티브의 전개에 따라 테마곡이 어떻게 사용되었는지를 고찰하였다. 이상과 같이 대부분의 연구는 영상부분과 음악 분야에서 활발히 진행되고 있는 반면, 영화의상에 대한 연구는 미비한 실정이다.

따라서 본 연구에서는 등장인물 중 여주인공 미아를 중심으로 영화감독의 캐릭터화를 위해 시각적인 요소 중 색의 상징적 이미지를 영화의상에 어떻게 적용하여 영화주제나 분위기를 강화시키고 극적인 효과 유발은 물론 주인공의 감정과 심리 전달을 위해 반영시켰는지를 분석한다. 즉, 영화의상 디자인에서의 색은 실루엣과 선, 재질, 무늬에서 기대하는 효과를 더욱 충족시켜주는 역할을 할 뿐만 아니라 시각적으로 가장 먼저 다가오며 캐릭터를 표현함과 동시에 효과적인 시각 이미지를 창출할 수 있기 때문이다(김유선, 2017). 이를 위해 1차적으로 선행연구 및 문헌을 중심으로, 라라랜드의 스토리 구성 및 영화의상에 활용된 색의 상징적 이미지 분석을 위한 심리적 반영성에 대한 개념을 재정의 한다. 2차적으로는 VOD를 통한 실증적 분석으로, 1차에서 연구한 결과를 근거로 스토리 구성의 전개과정에서 미아가 착용한 총 23벌의 영화의상에 활용된 10가지 색을 도출하고, 그 중 심리적 반영성이 두드러지게 표현된 6벌을 발췌하여 분석함으로써 스토리 구성 상 심리적 반영성에 따른 색의 상징적 이미지가 영화의 분위기나 등장인물의 심리 변화를 전달하는 역할을 하는지를 규명한다. 본 연구는 김수연, 장애란(2018)의 연구에서 미비한 점을 보완하고 심리적 반영성과 색의 상징적 이미지의 관계를 구체화시켜 적용한 후속연구임을 밝힌다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 심리적 반영성 및 색의 상징적 이미지

본 연구에서의 분석을 위한 심리적 반영성의 정의를 정립하기 위해 기반이 된 자기반영성(self-reflexivity' 혹은 reflexivity)이란 개념은 스탬(Stam)이 ‘되돌아보다’를 의미하는 라틴어 ‘reflexio/reflectere’에서 유래한 것이며, 철학과 심리학에서 처음 차용되어 인식 과정의 주체 및 객체 모두로서의 정신능력을 의미한다. 다시 말해서, 어떤 대상을 인식하는 주체와 그 대상으로부터 인식되는 객체로서의 정신능력을 동시에 함유하는 것을 일컫는다(류재형, 2017).

자기반영성에 대한 개념을 살펴보면, 류재형(2017)은 자기반영성(반영성)이란 문화 생산물이 그 속에서 자기 스스로의 모습이나 생산과정을 노출시킴으로써 자신의 정체성을 반추하는 특성을 말하며, 인식 과정의 주체 및 객체 모두로서의 정신능력을 의미한다고 하였다. 주소영(2011)은 자기반영성 용어 자체처럼 스스로를 반영하는 의미와 자신을 거울에 투영하되 그냥 바라보는 것이 아니라 머릿속으로 인식하는 과정이라 하였다. 전선옥(2008)은 반영성이란 주체가 주체를 인식하는 상황을 묘사하는 것이며, 구체적으로 자기반영성을 객관적인 외부 현실을 반영하거나 재현하는 것이 아니라, 텍스트 그 자체를 반영하는 것이라 하였다. 서영주(2014)는 자기반영성을 스스로 조건에 대한 방법적인 자기 검토를 지칭하는 용어로, 자신 스스로에 대해 표현하는 과정과 작용을 의미한다고 하였다. 정재형(2015)은 자기반영성을 영화 안에서 현실이 어떻게 가능하며, 영화 생산이 현실에서 어떤 의미를 지니는가를 탐구하는 존재론적 실천방식이라 하였다. 이주봉(2014)은 자기반영성이란 문화생산물이 자기 자신을 바라볼 수 있는 비유적인 능력, 즉 예술 스스로의 가면성과 예술의 설계와 구성을 표면에 드러내는 것을 말한다고 하였다. 노철환(2018)은 작품 자신이나 또는 작가를 지시, 반영, 숙고하는 특성을 자기반영성이라 하였으며, 이는 인물 대사, 주제, 소품 등 여러 가지 형태로 드러난다고 하였다. 손유경(2001)은 자기반영성을 외부의 비평을 불신하고 그 자체의 구조 속에 비평적 언급을 포함시킴으로써 방법론적인 자기 검토를 행하려는 일련의 현대 예술 시도와 적용할 수 있다고 하였다. 오세란(2012)은 자기반영성이란 텍스트 내에서 텍스트가 창작되는 과정에서 드러나거나, 창작자 혹은 창작자 개인의 언술이 텍스트로 기술된다고 하였다.

이상에서 살펴본 연구가들의 자기반영성에 대해 정립한 개념을 토대로, 본 연구에서의 연구방법으로 설정한 심리적 반영성이란 용어를 재정의해 보면, 주인공의 감정과 심리를 영화의 설계와 구성을 통해 표면에 드러내기 위해 색의 상징적 이미지를 시각적으로 활용하여 반영시킴으로써 영화주제나 분위기를 강화하고 극적인 효과를 유발하려는 수단이라고 정의하였다.

감독과 영화의상 감독은 감정의 움직임에 따라 마음에 끌리는 색채와 캐릭터화를 위해 색을 결정한다. 즉, 색은 인물의 감정, 행동, 성, 극적 성질, 세련됨, 연령, 계절 등의 표현이 가능하며, 또한 하나의 색을 보았을 때 특정한 형상이나 공통적으로 공감하는 이미지를 표현할 수 있기에 이를 색의 상징적 이미지라 한다(양정희, 2018). 다시 말해서 색의 이미지와 느낌을 의상의 색에 적용한다면 캐릭터를 더욱 효과적으로 표현할 수 있다는 것이다. 그 이유는 색의 표현을 통해 디자이너의 독자적인 해석에 의한 콘셉트로서 무한한 표현이 가능하기 때문이다. 예를 들면, 기분이 우울한 날에는 기분과는 반대로 선명한 색을 선택하여 마음을 진정시킬 수 있다. 블루의 고유 이미지는 차갑지만 차가운 이미지가 아닌 뜨거운 이미지로 표현할 수 있으며, 레드도 블루보다 차갑게 표현할 수 있다. 이와 같이 색이 새로운 의미를 갖도록 자유롭게 사용하고 색채가 변화하는 무한한 가능성을 표현하여 색의 감각을 살리는 것이 의상 디자이너의 역할이다(이우연, 2013; 김유선, 2017).

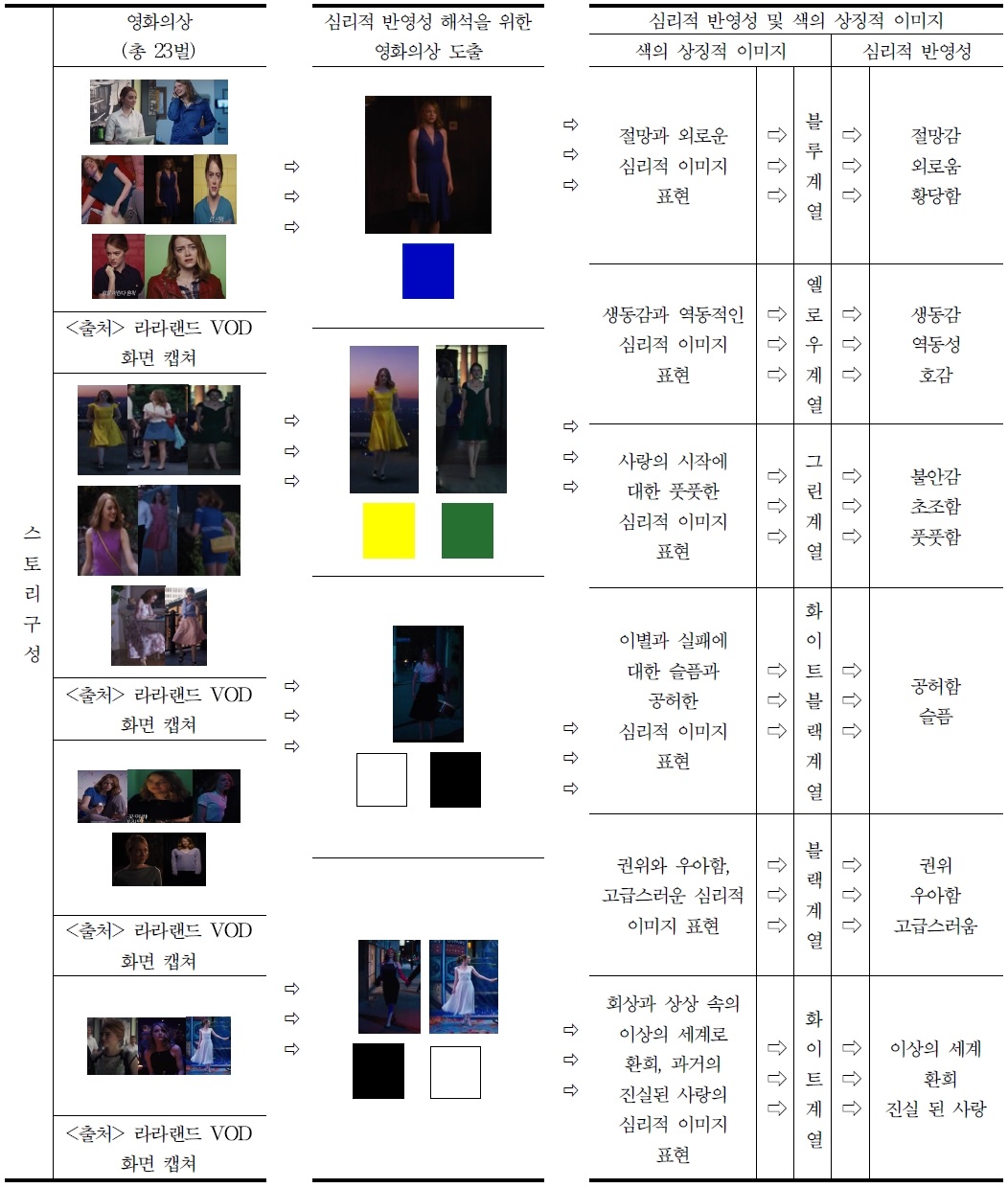

이에 본 연구에서는 영화의상이 스토리의 컨셉트에 따라 디자인의 요소 중에서 시각적인 전달효과가 큰 색의 상징적 이미지를 심리적으로 반영된 색을 도출하였으며, 그 과정은 다음과 같다. 스토리 구성(전개, 발단, 절정, 결말)에 따라 미아가 착용한 총 23벌(전개 7벌, 발단 8벌, 절정 5벌, 결말 3벌)의 의상은 화이트계열, 블루계열, 옐로우계열, 레드계열, 그린계열, 퍼플계열, 핑크계열, 블랙계열 등 8가지 색으로 구성되었음을 도출하였다. 그 중 스토리 구성 상 미아의 감정과 심리전달을 위한 색의 상징적 이미지를 표면에 두드러지게 반영된 색은 블루계열, 옐로우계열, 그린계열, 화이트계열, 블랙계열로 요약할 수 있다.

블루계열은 천상의 색, 하늘과 수평선 너머의 바다의 색, 생명이 탄생하는 곳이라는 고유 이미지를 지닌 색이다. 미아의 영화의상에 활용된 블루계열의 상징적 이미지를 살펴보면, 행복, 희망, 냉정한 이미지 외에도 밝은 블루계열의 시원함과 활기 등의 긍정적인 이미지뿐만 아니라 어두운 블루계열의 우울, 절망, 이별, 고독 등의 부정적인 이미지 등의 이중적 이미지의 표현이 가능한 색이다(김다정, 2007; 정은주, 김정훈, 2015). 결론적으로 블루계열의 희망, 절망, 이별, 고독, 냉정, 우울 등의 상징적 이미지를 영화의상에 심리적으로 반영시킴으로써 캐릭터를 더욱 효과적으로 표현하였다.

옐로우계열은 태양의 이미지로 활동적이고 역동적인 고유 이미지를 지닌 색이다. 미아의 영화의상에 활용된 옐로우계열의 상징적 이미지를 살펴보면, 따뜻하고 명랑함, 희망, 밝은 미래, 행복, 호감, 사랑 등의 긍정적인 이미지와 시샘, 변덕, 경고, 겁쟁이, 비겁자 등의 부정적인 이미지의 이중적인 이미지의 표현이 가능한 색이다(정은주, 김정훈, 2015; 조영수, 2017). 결론적으로 옐로우계열은 명랑, 희망, 행복, 활동성, 역동성, 사랑 등과 관련된 상징적 이미지를 영화의상에 심리적으로 반영시킴으로써 캐릭터를 더욱 효과적으로 표현하였다.

그린계열은 자연, 숲, 평화롭고 싱그러움, 평온함, 젊음, 풋풋함, 성장, 첫사랑의 고유 이미지를 지닌 색이다. 미아의 영화의상에 활용된 그린계열의 상징적 이미지를 살펴보면, 자연으로부터 일어나는 해방감, 안정, 성장, 풍요와 나눔, 건강 등의 긍정적인 이미지와 자연이 주는 경고의 의미로 불안, 초조, 경고 등의 부정적인 이미지의 이중적인 이미지 표현이 가능한 색이다(김영인 외, 2009; 김유선, 2017; 정은주, 김정훈, 2015). 결론적으로 그린계열은 평온함, 싱그러움, 젊음, 풋풋함, 첫사랑 등과 관련된 상징적 이미지를 심리적으로 반영시킴으로써 캐릭터를 더욱 효과적으로 표현할 수 있다.

블랙계열은 모든 빛과 색을 흡수한 색으로 무겁고 어두운 고유 이미지를 지닌 색이다. 미아의 영화의상에 활용된 블랙계열의 상징적 이미지를 살펴보면, 권위, 힘, 단아함, 우아함, 고급스러움, 모던함 등의 긍정적인 이미지와 죽음, 이별, 슬픔, 부정, 저항, 반항 등의 부정적인 이미지의 이중적인 이미지 표현이 가능한 색이다(김다정, 2007; 김영인 외, 2009). 결론적으로 블랙계열은 이별, 슬픔, 부정, 저항, 권위, 우아함, 고급스러움 등과 관련된 상징적 이미지를 심리적으로 반영시킴으로써 캐릭터를 더욱 효과적으로 표현할 수 있다.

화이트계열은 하늘을 의미하여 신성하고 숭고한 고유 이미지를 지닌 색이다. 미아의 영화의상에 활용된 화이트계열의 상징적 이미지를 살펴보면, 평화로움, 순결, 순수함, 환희, 행운, 진실된 사랑, 이상세계 등의 긍정적인 이미지와 감정을 억제하고, 공허함, 항복, 비일상적인 상태를 나타내는 부정적인 이미지의 이중적인 이미지 표현이 가능한 색이다(김다정, 2007; 김유선, 2017; 정은주, 김정훈, 2015). 결론적으로 화이트 계열은 이상세계, 진실된 사랑, 항복, 공허함, 행운 등과 관련된 상징적 이미지를 심리적으로 반영시킴으로써 캐릭터를 더욱 효과적으로 표현할 수 있다.

2. 뮤지컬 영화 라라랜드

뮤지컬 영화란 1920년대 후반 사운드의 도입으로 이미지와 사운드의 결합이 가능해지면서 생긴 장르이며, 노래와 춤을 중심으로 구성된 음악, 가사, 대본, 안무, 무대 의상, 무대 제작, 연출 등 문화 예술 장르가 융합된 예술적 집합체이다(배상중, 2015; 민경원, 2013). 뮤지컬 영화는 시간적·공간적 제약이 적고, 뮤지컬이 갖고 있지 않은 다양한 시각적 효과로 흥미를 유발하고, 전체적인 무대전환이 용이하다(시온성, 민경원 2017).

뮤지컬 영화 라라랜드는 영화 제목인 <La La land>의 주된 배경인 로스앤젤레스의 현실적인 세계와 로스앤젤레스에 있는 헐리우드(Hollywood)의 꿈의 세계를 의미하는 것으로, 극 중 세바스찬(Sebastian)과 미아가 현실과 이상의 세계를 넘나드는 의미로 재해석될 수 있다. 대중적인 음악과는 거리가 먼 재즈피아니스트 세바스찬과 배우 지망생 미아의 서로의 꿈을 펼치는 스토리로 구성되었다. 즉, 로맨틱하고 아름다운 도시지만 꿈을 실현하기 위해 노력하는 사람들에게는 잔인하고 험난한 도시이기도 한 로스앤젤레스(Los Angeles)를 배경으로 젊은 예술가들이 펼치는 사랑과 이별을 고전 뮤지컬 영화의 형식을 빌어 만든 영화이다(허은희, 2017). 라라랜드의 스토리 구성(발단-전개-절정-결말)의 전개 과정을 요약하면 다음과 같다. 발단은 계속되는 오디션의 탈락으로 지친 미아가 친구들의 설득으로 파티에 가지만 화려함 속의 혼자임을 느끼며 집으로 돌아가는 길에 우연히 들어간 가게에서 세바스찬과 마주친다는 스토리이다. 전개 1은 수영장 파티에서 다시 재회한 미아와 세바스찬은 서로에 대해 호감을 느끼게 되어 노래와 탭댄스를 추며 서로 교감하는 스토리이다. 전개 2는 남자친구와의 선약을 잊은 채 세바스찬과의 이중 약속으로 불편하고 초조한 저녁식사를 하던 중 세바스찬이 있는 극장으로 달려가 새로운 사랑을 시작하는 스토리이다. 절정은 미아는 자신 때문에 꿈을 외면하고 현실과 타협한 세바스찬에게 점점 거리감을 느끼고, 자신의 꿈의 발판이었던 1인극의 실패로 꿈과 사랑을 모두 포기하고 고향으로 내려간다는 스토리이다. 결말 1은 배우로서 성공하고 다른 남자의 아내가 된 미아와 미아가 지어준 이름의 재즈바를 운영하는 세바스찬이 5년 후 재회한다는 스토리이다. 결말 2는 결말 1의 공간에서 두 주인공이 과거의 회상과 이상 세계에서 이루어진 사랑과 상상 속의 미래를 보여준다는 스토리이다.

Ⅲ. 뮤지컬영화 <La La Land> 영화의상의 심리적 반영성 및 색의 상징적 이미지 분석

앞에서 살펴본 라라랜드의 스토리 구성의 전개과정에 따른 발단, 전개 1, 전개 2, 절정, 결말 1, 결말 2를 토대로 미아가 착용한 영화의상에 색의 상징적 이미지가 어떻게 심리적으로 반영되었는지를 분석한 결과는 다음과 같다.

[장면 1]은 발단으로, 화려한 파티에서 혼자임을 느끼며 집으로 돌아가는 길에 우연히 들어간 가게에서 세바스찬과 마주치는 장면이다. 영화의상은 X라인의 홀터 넥 드레스(X-line Halter Neck Dress)로 구성되었고, 색은 비비드한 블루계열이 사용되었다. 이 장면에서 사용된 블루계열은 절망, 외로움, 고독, 우울의 상징적 이미지를 가진 색으로, 계속되는 오디션의 탈락으로 인한 절망감, 파티에서 자신의 존재감으로 인한 외로움, 세바스찬에게 무시를 당한 미아의 심리적 이미지를 블루계열의 상징적 이미지로 반영시켰다. 이를 요약하면 다음 <표 1>와 같다.

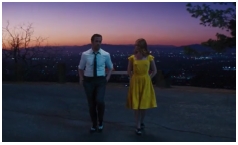

[장면 2]는 전개 1로, 수영장 파티에서 다시 재회한 두 주인공이 노래와 탭댄스를 추며 서로 교감하는 장면이다. 영화의상은 세미 피티드한 A라인의 스퀘어 넥 드레스(Semi-fitted, A line Square Neck Dress)로 구성되었고, 색은 비비드한 옐로우계열이 사용되었다. 이 장면에서 사용된 옐로우계열은 따뜻함, 명랑, 희망, 호감, 사랑, 생동감, 에너지 등의 상징적 이미지를 가진 색으로 두 주인공이 함께 춤을 추는 장면의 생동감과 역동성을, 두 주인공의 서로에 대한 호감의 심리적 이미지를 옐로우 계열의 상징적 이미지로 반영시켰다. 이를 요약하면 다음 <표 2>과 같다.

[장면 3]은 전개 2로, 불편한 저녁식사 자리를 벗어나 세바스찬에게 향하고 있는 미아의 모습으로, 사랑이 시작되는 장면이다. 영화의상은 세미 피티드한 A 라인의 스윗 하트 넥 드레스(Sweat hearts Neck Dress)로 구성되었고, 색은 비비드한 그린계열이 사용되었다. 이 장면에서 사용된 그린계열은 사랑의 시작, 풋풋함, 싱그러움, 젊음, 성장 등의 긍정적인 이미지와 불안, 초조, 경고 등의 부정적인 이미지의 이중적인 상징적 이미지를 동시에 반영시킨 색으로, 세바스찬과의 약속을 생각하는 미아의 불편한 저녁식사 자리의 불안감, 초조함과 두 주인공의 사랑의 시작에 대한 풋풋한 심리적 이미지를 그린계열의 상징적 이미지로 반영시켰다. 이를 요약하면 다음 <표 3>와 같다.

[장면 4]는 절정으로, 준비한 1인극의 실패와 세바스찬에게 이별을 전하는 장면이다. 영화의상은 세미 피티드한 스포츠 칼라 블라우스(Semi-fitted, Sports Collar Blouses)와 A 라인 스커트로 구성되었고, 색은 화이트계열과 블랙계열이 사용되었다. 이 장면에서 사용된 화이트계열은 비일상적인 상태, 공허함, 항복 등의 상징적 이미지이며 블랙계열은 슬픔, 권력, 부정, 저항, 반항 등의 상징적 이미지를 가지고 있다. 1인극의 실패로 인한 꿈에 대한 공허함, 두 주인공의 이별에 대한 슬픈 심리적 이미지를 화이트계열과 블랙계열의 상징적 이미지로 반영시켰다. 이를 요약하면 다음 <표 4>와 같다.

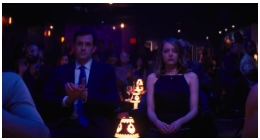

[장면 5]는 결말, 1로 5년 후, 서로의 꿈을 이룬 미아와 세바스찬이 다시 재회하는 장면이다. 영화의상은 세미 피티드한 H 라인의 홀터 넥 드레스로 구성되었고, 색은 블랙계열이 사용되었다. 이 장면에서 사용된 블랙계열은 권력, 힘, 우아함, 고급스러움 등의 상징적 이미지를 가진 색으로, 세바스찬과의 재회에서 배우로서 성공한 미아의 권위와 우아함, 고급스러운 심리적 이미지를 블랙계열의 상징적 이미지로 반영시켰다. 이를 요약하면 <표 5>과 같다.

[장면 6]은 결말 2로 세바스찬과 미아의 회상과 이상의 세계 속 상상의 장면이다. 영화의상은 세미 피티드한 A 라인의 스윗 하트 넥 드레스로 구성되었고, 색은 화이트계열이 사용되었다. 이 장면에서 사용된 화이트계열은 순수, 청결, 행운, 웨딩드레스, 이상의 세계, 환희, 진실된 사랑 등의 상징적인 이미지를 가진 색으로, 두 주인공의 회상과 상상 속의 이상의 세계로 환희, 과거의 진실된 사랑의 심리적 이미지를 화이트계열의 상징적 이미지로 반영시켰다. 이를 요약하면 <표 6>과 같다.

이상에서 살펴본 바에 의하면, 뮤지컬 영화 라라랜드의 미아의 영화의상에 표현된 심리적 반영성과 색의 상징적 이미지를 분석한 결과, 스토리 구성의 전개과정에 따른 미아의 심리적 이미지를 색의 상징적 이미지로 반영시켰음을 도출하였다. 그 결과를 요약하면 다음 <표 7>과 같다.

Ⅳ. 결 론

본 연구의 목적은 뮤지컬 영화 라라랜드의 미아가 착용한 영화의상이 시각적인 요소 중 색의 상징적 이미지를 어떤 방식으로 반영시켜 영화의 분위기, 극적인 효과의 유발, 주인공의 감정과 심리의 변화를 전달해주는 역할을 하는지를 규명하기 위함이었다. 이를 위해 1차적으로 라라랜드의 스토리 구성 및 영화의상에 활용된 색의 상징적 이미지와 심리적 반영성에 대한 이론을 정립하였고, 2차적으로는 VOD를 통한 실증적 분석으로 스토리 구성(전개, 발단, 절정, 결말)에 따라 미아가 착용한 총 23벌(전개 7벌, 발단 8벌, 절정 5벌, 결말 3벌)의 의상은 화이트계열, 블루계열, 옐로우계열, 레드계열, 그린계열, 퍼플계열, 핑크계열, 블랙계열 등 8가지 색으로 구성되었음을 도출하였다. 특히 기-승-전-결의 전개 상 심리적인 감정이 두드러지게 반영된 색은 블루계열, 옐로우계열, 그린계열, 화이트계열, 블랙계열로 요약할 수 있었으며, 이를 중심으로 구성된 6벌의 영화의상을 발췌하여 분석하였고, 그 결과를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 발단 장면의 심리적 반영성과 색의 상징적 이미지를 분석한 결과, 계속되는 오디션의 탈락으로 인한 절망감, 파티에서 자신의 존재감으로 인한 외로움, 세바스찬에게 무시를 당한 미아의 심리적 이미지를 블루계열의 절망, 외로움, 고독, 우울의 상징적 이미지로 반영시켰음을 도출하였다.

둘째, 전개 1 장면의 심리적 반영성과 색의 상징적 이미지를 분석한 결과, 두 주인공이 함께 춤을 추는 장면의 생동감과 역동성, 서로에 대한 심리적 호감 등의 심리적 이미지를 옐로우 계열의 따뜻함, 명랑, 희망, 호감, 사랑, 생동감, 에너지 등의 상징적 이미지로 반영시켰음을 도출하였다.

셋째, 전개 2 장면의 심리적 반영성과 색의 상징적 이미지를 분석한 결과, 세바스찬과의 약속을 생각하는 미아의 불편한 저녁식사 자리의 불안감, 초조함과 두 주인공의 사랑의 시작에 대한 풋풋한 심리적 이미지를 그린계열의 사랑의 시작, 풋풋함, 싱그러움, 젊음, 성장 등의 긍정적인 이미지와 불안, 초조, 경고 등의 부정적인 이미지의 이중적인 상징적 이미지로 반영시켰음을 도출하였다.

넷째, 절정 장면의 심리적 반영성과 색의 상징적 이미지를 분석한 결과, 1인극의 실패로 인한 꿈에 대한 공허함, 두 주인공의 이별에 대한 슬픔, 분노에 대한 심리적 이미지를 블랙계열의 비일상적인 상태, 공허함, 항복 등의 상징적 이미지와 화이트 계열의 슬픔, 부정, 저항 등의 상징적 이미지로 반영시켰음을 도출하였다.

다섯째, 결말 1 장면의 심리적 반영성과 색의 상징적 이미지를 분석한 결과, 세바스찬과의 재회에서 배우로서 성공한 미아의 권위와 우아함, 고급스러운 심리적 이미지를 블랙계열의 권력, 힘, 우아함, 고급스러움 등의 상징적 이미지로 반영시켰음을 도출하였다.

마지막으로 결말 2 장면의 심리적 반영성과 색의 상징적 이미지를 분석한 결과, 두 주인공의 회상과 상상 속의 이상의 세계로 환희, 과거의 진실 된 사랑의 심리적 이미지를 화이트계열의 순수, 청결, 행운, 웨딩드레스, 이상의 세계, 환희, 진실 된 사랑 등의 상징적인 이미지로 반영시켰음을 도출하였다.

결론적으로, 영화의상의 시각적인 요소인 색의 상징적 이미지를 심리적으로 반영시킴으로써 영화의 분위기, 극적 효과 유발과 주인공의 감정과 심리 변화를 전달하는 역할을 할 수 있음을 규명하였다. 따라서 본 연구에서 도출한 결과를 바탕으로 영화의상에 표현된 색의 상징적 이미지를 캐릭터의 감정과 심리에 반영시킬 수 있으며 또한 영화의상을 디자인함에 있어 상황에 따른 캐릭터의 심리 변화를 색이 가지는 상징적 이미지를 활용한다면 예술적 가치를 더하는데 효과가 있을 것으로 사료된다.

References

-

김다정, (2007), 영화 “위대한 유산(Great Expectations)”의 의상에 나타난 색채의 상징적 의미, 중앙대학교, 석사학위논문.

[https://doi.org/10.1126/science.caredit.a0700173]

- 김문정, (2004), 영화의상에 표현된 색의 상징적 이미지에 관한 연구, 중앙대학교, 석사학위논문.

- 김수연, 장애란, (2018), 영화 “La La Land”의 여주인공의 의상디자인 분석, 한국복식학회 추계학술대회자료집, p163, 서울, 한국.

- 김영인, 김은경, 김지영, 김혜수, 문영애, (2009), 패션의 색채언어, 서울, 교문사.

- 김유선, (2017), 영화의상디자인, 서울, 커뮤니케이션북스.

- 김행선, (2018), <라라랜드>: 순수예술과 대중문화의 경계, 영미어문학연구, 33, p7-30.

- 노철환, (2018), 자기반영성과 상호텍스트성의 자생적 특성, 프랑수아 트뤼포의 앙투안 두아넬 연작, 프랑스문화연구, 37(1), p147-167.

- 류재형, (2017), <라라랜드>의 자기반영성과 그 의미, 씨네포럼, (27), p9-44.

- 민경원, (2013), 뮤지컬 영화, 서울, 커뮤니케이션북스.

- 배상중, (2015), 장르 영화, 서울, 커뮤니메이션북스.

- 서영주, (2014), 애니메이션의 매체적 자기반영성, 만화애니메이션연구, (34), p81-104.

- 손유경, (2001), 최인훈·이청준 소설에 나타난 텍스트의 자기반영성 연구, 서울대학교, 석사학위논문.

- 시온성, 민경원, (2017), 뮤지컬 영화 <라라랜드>의 테마음악 특성 연구, 영상기술연구, (27), p245-266.

- 양정희, (2018), 영화 「아가씨」의상 색채 연구, 한국의류산업학회지, 20(3), p257-265.

- 오세란, (2012), 이원수의 <꼬마 옥이>에 나타난 자기반영성 연구, 아동청소년문학연구, (11), p295-320.

- 이주봉, (2014), 영화미디어의 주체효과와 자기반영성, 미디어와 공연예술연구, 9(1), p161-184.

- 이우연, (2013), 장예모 감독의 영화의상에 나타난 색채이미지 분석, 경희대학교, 석사학위논문.

- 장혜숙, (2018), 무대의상 디자인, 서울, 도서출판 연극과 인간.

- 전선옥, (2008), 윌리엄즈 극의 자기반영성, 문학과종교, 13(1), p77-99.

- 정은주, 김정훈, (2015), 색채심리, 서울, 학지사.

- 정재형, (2015), 현대영화의 자기반영성 혹의 성찰성의 의미, 현대영화연구, 11(3), p473-498.

- 조영수, (2017), 색채의 연상, 서울, 가디언.

- 주소영, (2011), 돈키호테의 자기반영성 연구, 한국외국어대학교, 석사학위논문.

- 허은희, (2017), <라라랜드>(La La Land)의 스토리텔링 연구, 디지털영상학술지, 14, p87-116.

- VOD, (2017), (소장용)라라랜드.