동작가동성이 향상된 건설업 근로자 작업복 상의 개발을 위한 시제품의 착용감 및 여유량 평가

© 2017, Korean Association of Human Ecology. All rights reserved.

Abstract

This study aimed to quantitatively determine an appropriate size-margin for activities based on the analysis of existing products to improve the mobility of jumpers among the items worn by construction workers. In this study, four types of currently available spring/autumn jumpers and winter jumpers worn by construction workers were collected, and their size specifications were examined. After wearing the jumpers, the subjects evaluated the jumpers’fit and margin for movement. The average chest circumference of the collected spring/autumn jumpers was 113.4 cm, and that of the winter jumpers was 116.2 cm. The winter jumpers had ribs around the sleeves and hems. Both types of jumpers showed significant differences in the “comfort level” with motion for the sleeves and cuffs in the subjective fit evaluation; furthermore, the winter jumpers also had significant differences in the hem circumference. We found that in the design of construction work jumpers, the pattern and dimension of the sleeves affecting arm movement we revery important specifications, regardless of the season. Furthermore, the circumference of the hem, which can be pulled up by the movement of the arms and waist, is a sensitive part of the fit evaluation. It was confirmed that the dimension specifications for the ease of workwear should be changed according to the season, and the ease for work derived from this study were as follows: 20.0 cm for the chest circumference, 26.0 cm for the hem circumference, 15.8 cm for the sleeve circumference, and 5.6 cm for the cuff circumference, for the spring/autumn jumpers, and 19.5 cm for the chest circumference, 4.0 cm (28.0 cm for maximum height)forthe hem circumference with ribs, 13.8 cm for the sleeve circumference, and -0.4 cm(15.6 cm for maximum height) for the cuff circumference with ribs, for the winter jumpers.

Keywords:

Construction workwear, Spring/Autumn jumper, Winter jumper, Size specification, Mobility, Ease키워드:

건설업 작업복, 춘추점퍼, 방한점퍼, 사이즈 스펙, 동작가동성, 여유량Ⅰ. 서 론

건설업은 일반적으로 옥외에서 건설을 시공하는 산업으로 이러한 작업 특성 때문에 근로자는 다양한 위험에 노출된 채로 근무하고 있다. 따라서 이들이 착용하는 작업복은 인체 보호 및 작업능률 향상이 반영된 기능복으로 설계되어야만 한다. 즉 장시간 착용하는 단순한 의복이 아니라 작업으로부터 발생하는 물리적, 화학적 또는 생리적 유해요인으로부터 인체를 보호하고, 작업동작 시 부담감, 불편감을 덜기 위한 기능적 측면이 강조되어야 한다(Cho et al., 2007; Chang & Choi, 2006). 이와 더불어 건설업 작업복에 대한 문제의식과 개선에 대한 요구는 지속적으로 제기되고 있으나, 실상 시판 작업복은 작업종류와 특성이 고려되지 않고 유니폼 형태를 벗어나지 못하고 있으며, 활동성을 향상시킬 수 있는 디테일이나 기능적 디자인을 찾아보기 어려운 실정이다. 또한 아직까지 특별히 개선되지 못한 건설업 작업복 실태에 대하여 근로자들은 최신 기술을 도입한 보호기능 및 스마트 기능이 부여된 작업복보다 디자인, 소재, 치수, 쾌적성 등 의복설계에 있어서 기본이 되는 측면이 우선적으로 개선되기를 바라고 있다(Lee & Lee, 2017).

Jeong(2006)은 일상복과 달리 작업복이나 스포츠웨어용 패턴은 관절의 움직임이 큰 동작에서도 불편함이 없어야 하고 의복으로 인한 구속감이나 압박감을 최소화해야 한다고 하였다. 이를 위해 적절한 활동 여유량을 파악하고 적합한 위치에 배분하는 것이 매우 중요하다고 하였다. 작업복의 동작가동성 향상을 위해 동작에 따른 체표면의 치수변화 또는 관절각을 측정하여 이를 패턴의 여유분에 반영한 연구들이 있으며(Kim, 2002; Oh et al., 2011; Hong et al., 1996), 의복내부에 주름이나 고무줄을 넣어 활동성을 증가시키거나 피부가 신장하는 부위에 신축성 직물을 추가하여 기능을 향상시킨 연구들이 있다(Ashdown & Watkins, 1996; Huck et al., 1997). 그러나 이상의 연구들은 특정한 하나의 작업복에 대하여 집중하다보니 계절에 따른 변인을 고려하지 않았다는 한계를 가지고 있다. 그런데 작업복은 계절의 기후특성에 따라 디자인 및 소재가 변하므로 그에 따른 동작가동성 향상을 위한 여유량 배분 또한 달라져야 할 것이다. 근본적으로 작업복의 동작가동성을 향상시키기 위해서는 크게 디자인, 소재, 동작 여유량의 측면에서 개선을 시도할 수 있다. 그런데 현실적으로 고기능성 소재의 사용은 생산비용을 증가시키고, 디자인 개선은 기능적인 문제를 먼저 해결한 후 마지막 단계에서 고려하는 것이 효율적일 수 있다. 따라서 본 연구에서는 디자인과 소재를 통제하고 계절에 따른 작업복 치수와 그에 따른 패턴의 여유량 그리고 작업자가 동작 시 착용감이 편하다고 느끼는 인지의 관점에서 동작가동성 향상을 위한 활동 여유량 수치화 작업을 시도하였다.

구체적으로 동작가동성이 향상된 건설업 근로자의 작업복 상의 개발을 위하여 시판중인 작업복을 춘추용 작업복과 방한용 작업복을 구매하여 의복 치수를 측정한 후 여유량을 정량화하였으며, 동작에 따른 착용감과 여유량에 대한 주관적 평가 결과와 비교분석을 통해 착용감이 우수한 작업복 설계 시 주요한 영향을 미치는 계절별 적정한 여유량 및 사이즈 스펙을 제안하고자 하였다.

Ⅱ. 연구방법

1. 건설업 작업복 수집

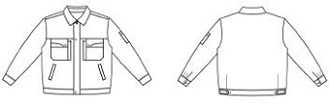

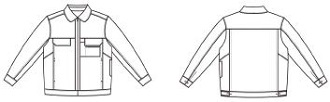

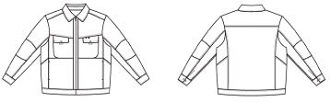

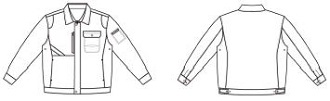

Lee and Lee(2017)에 의하면 건설업 현장에서 지급되고 있는 작업복은 점퍼와 조끼 등 주로 상의를 제공하고 있었다. 조끼는 동작가동성에 크게 불편을 초래하는 복종이 아니기 때문에 본 연구에서는 점퍼를 연구대상으로 설정하였다. 따라서 봄과 가을에 착용하는 점퍼 4종(HJ, SJ, DJ, BJ)과 겨울에 방한용으로 착용하는 점퍼 4종(HJW, SJW, DJW, BJW)을 수집하였다. 작업복 소재에 대한 정보는 <Table 1>과 같으며 섬유의 혼용율은 겉감에 대한 정보이고, 두께는 작업복 앞/뒤 몸판과 소매 중 심지나 디테일이 없는 편평한 부위를 임위로 선정한 후 두께측정기(Mitutoyo, Japan)를 사용하여 3회 측정하고 평균값을 산출하였다. 유니폼 및 근무복을 전문으로 하는 업체인 ‘하이디유니폼’, ‘동성유니폼’, ‘드림텍스’, ‘블루패션’의 홈페이지를 통해 건설업 근로자용 작업복을 탐색하고 구매하였다. 작업복 디자인은 <Table 2>와 같이 셔츠칼라, 앞중심 지퍼 여밈, 턱(tuck)이 있는 밑단 밴드, 플리츠(pleats)가 있는 커프스(cuffs)로 구성된 디자인으로 선정하였으며, 방한점퍼의 일부제품은 밑단밴드와 커프스 대신 리브(rib)로 단처리가 되어있는 제품을 구매하였다. 이 때, 제품 치수는 모두 M 사이즈로 통제하였다.

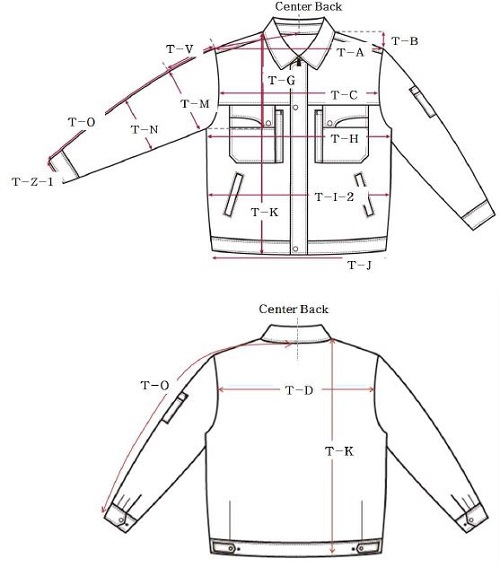

2. 건설업 작업복 치수 측정

작업복 점퍼는 Lee and Steen(2014)의 치수 측정 방법(상의)에 준하여 측정하였다<Table 3>. 의류학 전공 1인이 줄자, 직각자, 방안자, 안전핀 등을 사용하여 어깨끝점사이길이, 어깨처짐분량, 앞품, 뒤품, 진동길이, 가슴둘레, 허리둘레, 밑단둘레치수, 앞길이, 뒷길이, 화장, 위팔둘레, 팔꿈치둘레, 소매부리, 앞목깊이, 뒷목깊이, 칼라밴드길이, 칼라포인트, 칼라 스프레드, 목 밴드높이, 뒤칼라 중심 높이, 커프스 높이를 각 2회 측정한 후 평균값을 사용하였다.

3. 동작에 따른 건설업 작업복 평가

피험자는 BMI 정상범주(18.5∼22.9kg/m2)에 속하는 20대 성인남성 12명을 모집하였고(IRB: 201608-SB-027-01), 피험자의 인체치수는 <Table 4>와 같다. 일반적으로 건설업 근로자의 연령층은 장년 혹은 중년층으로 예상되나, 본 연구에서는 구매된 시제품 사이즈(M)에 적합한 20대를 대상으로 작업복 평가를 실시하였다. 평가 동작은 Kim(2007)의 연구에서 자동차 정비 근로자의 작업 동작에서 상체 중심의 동작을 선정하였다. [Figure 1]에 나타나듯이, 최대한 허리 구부리기, 두 팔 앞으로 최대한 뻗기(90°), 두 팔 위로 최대한 뻗기(180°), 한 팔 위로 최대한 뻗기(180°), 앞 팔꿈치 구부리기(180°)로 5가지 동작이었다. 피험자들은 각각의 동작을 취할 때 마다 [Figure 2]의 앞목둘레, 가슴, 어깨, 소매, 허리, 배, 소매부리, 앞밑단, 뒷목둘레, 겨드랑이, 견갑, 등, 뒷밑단 총 13부위에 대해 ‘착용감이 편안한가’에 대해 리커트 7점 척도(1점:매우 불편-4점:보통-7점:매우 편함)로, ‘여유량이 적정한가’에 대해 리커트 7점 척도(1점:매우 없음 - 4점:보통 - 7점:매우 많음)로 응답하였다. 실험복 착용은 순서효과를 배제하기 위해 라틴스퀘어법을 사용하였으며, 자료의 분석은 통계분석 프로램 SPSS 22.0을 이용하여 기초통계, 일원배치 분산분석(One-way ANOVA)을 실시하였으며 사후검증으로 Duncan test를 실시하였다.

Ⅲ. 결과 및 논의

1. 계절별 건설업 작업복 점퍼의 치수

제품별 치수측정 결과는 <Table 5>와 같이 나타났다. 춘추점퍼의 가슴둘레 평균은 113.4 cm였으며, 방한점퍼의 가슴둘레 평균은 116.2 cm로 약 3.0 cm 가량 차이가 나타났다. 춘추점퍼는 가슴둘레로부터 허리둘레, 밑단둘레로의 사이즈가 점차 줄어들어 가슴둘레와 밑단둘레의 차이인 드롭치가 약 9.0 cm 가량 차이를 보였으나, 방한점퍼는 대체로 밑단에 리브나 일래스틱으로 신축성을 부여함으로써, 밑단둘레의 최대 신장 시 측정값과 가슴둘레의 드롭치는 약 6.0 cm 정도로 춘추점퍼보다 드롭치가 작게 나타났다. 또한 소매통-팔꿈치-소매부리로 이어지는 소매부위의 사이즈를 살펴보면 춘추점퍼는 43.6 - 37.2 - 22.6 cm이었고, 방한점퍼는 44.0 - 39.0 - 32.0 cm로 방한점퍼가 사이즈는 컸으나, 드롭치는 작게 나타났다. 종합적으로, 방한점퍼가 춘추점퍼보다 대부분의 둘레나 너비치수에서 평균 1.0∼4.0 cm 정도 치수가 크게 나타났는데 이는 의복내 공기층을 형성시켜 보온성을 효율적이게 하거나 패딩의 두께 고려한 것으로 사료된다. 반면 소매부리와 밑단둘레는 방한점퍼의 치수가 춘추점퍼보다 0.2∼4.0 cm 가량 작은 것으로 확인하였는데, 이는 개구부를 밀착시켜 공기의 이동을 방지함으로써 보온성 향상에 기여하기 위한 것으로 생각된다. 또한 커프스, 칼라와 밴드의 높이 역시 방한점퍼의 치수가 크게 나타났으며 이러한 디자인도 보온성을 높이기 위함임을 알 수 있었다.

2. 동작에 따른 건설업 작업복 평가

춘추점퍼의 주관적 착용감 평가결과는 <Table 6>과 같이 나타났다. 모든 동작에서 소매와 소매부리 부위에서 착용감 평가결과 실험복에 따라 통계적 유의차(p<.05, p<.001)가 나타났으며, 동작 1(허리 굽히기)은 소매와 소매부리 및 견갑부위에서도 유의차(p<.05, p<.001)가 나타났다. 이는 상체의 동작이 주로 팔 동작과 관련이 깊어 나타난 현상으로 보여지며 피험자들은 DJ 작업복에 대하여 5점 이상의 점수로 긍정적으로 평가하였으며 BJ 작업복에 대해서는 2∼3점대의 점수로 부정적인 평가를 하였다. 이러한 결과는 주관적 여유량 평가 결과와 관련지어 살펴볼 수 있다<Table 7>. ‘여유량이 적정한가’의 문항에 대한 응답 결과, 편안함에 관련된 문항과 동일하게 동작 4(한 팔 위로 최대한 뻗기)를 제외하고 모든 동작에 대하여 소매, 견갑, 겨드랑이, 소매부리의 부위에서 유의차가 나타났다. DJ 작업복이 가장 긍정적인 평가를 받았는데 이 때, 응답자의 평균은 4점대(적정하다)로 나타났다. 즉, DJ 작업복을 중심으로 평가결과를 분석해보면, 피험자들은 동작 시 편안하다고 느낀 부위의 여유량이 적정하다고 평가하였으며, 동작 1에서 6점대로 여유량이 많다고 평가한 가슴부위가 ‘편안함’ 평가결과에서 유의차가 나타나지 않은 것으로 보아 여유량이 크게 부여하면 해당 부위의 편안함을 높이는 것에 긍정적인 영향을 미친다고 해석할 수 없음을 확인하였다. 또한 소매부위에서 대체로 부정적인 평가를 받은 BJ 작업복의 치수를 DJ 작업복과 비교해보면 소매통은 43.0 cm로 46.0 cm인 DJ 작업복보다 3.0 cm 작은 것으로 나타났으며, 소매부리는 21.4 cm로 22.0 cm인 DJ 작업복보다 0.6 cm 작은 것으로 나타났다. 두 작업복의 소매부리 치수는 0.6 cm로 차이가 크지 않았지만 소매통 치수의 차이인 3.0 cm가 동작에 따라 ‘소매부리의 편안함’에도 영향을 미쳤을 것으로 판단하였다. 한편 소매산 치수 DJ 작업복이 13.5 cm로 가장 높게 나타났으나 이는 남성 자켓 패턴 설계 시 사용하는 치수보다 작은 값이었다.

겨울용 방한점퍼의 착용감 평가 결과는 <Table 8>과 같다. 방한점퍼의 착용감 평가 결과 작업복에 따라 통계적 유의차가 나타난 부위는 소매부리, 앞뒤밑단, 뒷목둘레 등 춘추점퍼와 다른 경향을 보였다. 동작에 따라 살펴보면 동작 2(두 팔 앞으로 뻗기), 동작 3(두 팔 위로 뻗기), 동작 5(양 팔꿈치 구부리기)에서 ‘밑단둘레의 편안함’ 항목에서 유의차가 나타났다. 방한점퍼 중 SJW, DJW, BJW가 리브단을 밑단으로 사용했기 때문에 이러한 디자인 특징이 평가 결과에 영향을 준 것으로 보여진다. 또한 동작 1, 동작 2, 동작 5는 소매부리의 평가 결과에도 영향을 주었으며, 이 역시 소매단의 리브가 영향을 미친 것으로 판단된다. 구체적으로 치수와 관련지어 살펴보면 소매부리에 대한 평가가 가장 좋았던 BJW는 소매부리 치수가 최대신장 시에 32.0 cm, 편안한 상태에서 16.0 cm로 이는 다른 실험복들에 비해 최대 9.0 cm가량 큰 값으로 나타났다. DJW도 소매단이 리브로 처리되어 있었지만 최대신장 시 소매부리가 26.0 cm이었는데 이는 소매부리의 편안함에 크게 기여하지 못했음을 확인하였다. 결과적으로 방한점퍼의 소매부리 치수는 BJW와 같이 최대 신장 값을 32.0 cm정도로 크게 설정하고 단에 리브 처리하여 보온성을 향상시키는 것이 동작가동성에 유익함을 알 수 있었다. ‘밑단둘레의 편안함’ 항목을 의복 치수와 관련하여 살펴보면 SJW 작업복은 밑단에 리브처리가 되어있었고, 최대 신장 값이 112.0 cm, 편안한 상태에서 95.0 cm로 다른 실험복에 비해 밑단둘레가 가장 여유량이 컸다. 그리고 BJW의 소매산은 14.0 cm로 나타났으며 이는 춘추점퍼인 DJ와 근사한 값이고 방한점퍼의 평균인 13.6 cm와도 근접한 결과였다.

3. 동작에 따른 계절별 건설업 작업복 착용감과 여유량의 관계

춘추점퍼와 방한점퍼 모두 피험자들은 착용감 평가 시 소매통과 소매부리 부위에서 가장 민감하게 착용감의 차이를 보였으며, 동작에 따라서 견갑부위에서도 착용감 차이가 나타나기도 하였다. 또한 방한점퍼의 경우에는 밑단 둘레에 리브나 일래스틱 처리가 되어있는 경우에도 착용감 평가에 차이를 보였다. 상체 동작에서 가장 동작가동성이 큰 부위는 팔이기 때문에 이와 같은 결과가 나타난 것으로 판단된다. 따라서 작업복 상의 여유량 설정 및 패턴 설계 시에 소매 부위의 편안함에 집중해야 함을 알 수 있었다. 또한 가장 좋은 평가를 받은 계절별 점퍼들의 사이즈 스펙차이를 살펴보면 <Table 10>과 같다. 춘추점퍼 평균값과 DJ의 사이즈 스펙 차이를 살펴보면, 앞품은 평균보다 작고(2.5 cm) 뒤품은 평균보다 약간 크게(0.2 cm) 설계되어 동작 1에서 견갑부의 편안함에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보여진다. 또한 방한점퍼의 평균값과 BJW의 사이즈 스펙 차이를 살펴보면, 어깨부위, 앞품, 뒤품, 가슴둘레, 허리둘레, 진동깊이, 상완둘레, 팔꿈치둘레가 평균값보다 작은 것으로 나타났으나 밑단둘레는 최대 신장 값이 평균보다 크게(2.5 cm) 설계되었음을 알 수 있었다. 그리고 긍정적인 평가를 받은 DJ, BJW 모두 앞길이, 뒤길이가 평균보다 크게 설정되었다. DJ는 소매통과 팔꿈치 부위의 치수에서 평균보다 크게, 소매부리는 평균보다 작게 설정되었다. 그러나 BJW는 전체적으로 몸통의 둘레치수가 작았던 것과 마찬가지로 소매통과 팔꿈치 치수는 작게 설계되었으나, 몸통의 밑단둘레와 같이 소매부리치수는 평균보다 크게 설계되어있음을 확인하였다. 결론적으로 활동 여유량은 전체적으로 같게 설계하지 않고 부위별로 다르게 부여하는 것이 효율적임을 알 수 있었다. 그리고 활동 시 당겨 올라가는 부위와 관계가 깊은 부위인 밑단둘레와 소매부리 치수는 최대신장값은 크게 설정하고 플래킷이나 리브 등으로 치수조절이 가능하도록 설계하는 것이 동작 시 편안함에 도움이 될 것으로 사료된다. 또한 피험자 평가에서 유의미한 차이가 나타났던 팔부위를 살펴보면, 소매통은 38.0∼39.0 cm, 소매산은 계절과 관계없이 14.0 cm 정도가 팔 동작 시 여유량이 적정한 것으로 판단된다. 가슴둘레는 114.0 ~ 116.0 cm 가량으로 설계하는 것이 적정한 것으로 나타났다.

Differences in the mean values between jumper with excellent evaluation and each seasonal jumpers(U: cm)

한편 <Table 11>에 Size Korea 20대 남성 평균치수와 계절별로 평가가 좋았던 DJ와 BJW의 사이즈 스펙을 비교하여 활동 여유량을 수치화하였다. 우수한 평가를 받았던 작업복의 사이즈 스펙으로부터 인체치수를 기준으로 여유량을 도출해본 결과, 춘추점퍼의 가슴둘레 여유량은 20.9 cm, 밑단둘레의 여유량은 허리둘레를 기준으로 26.0 cm, 앞품 2.8 cm, 뒷품 5.3 cm, 소매통 15.8 cm, 소매부리 5.6 cm로 나타났다. 방한점퍼의 여유량은 가슴둘레 여유량은 19.5 cm, 밑단둘레의 여유량은 허리둘레를 기준으로 4.0(28.0) cm, 앞품 7.1 cm, 뒷품 6.0 cm, 소매통 13.8 cm, 소매부리 -0.1(15.6) cm로 춘추점퍼보다 대체로 여유량이 약간 많았다. Jeong(2013)은 남성 기본점퍼 설계 시 가슴둘레 여유량으로 14.0 cm를 부여해 패턴을 제도하였는데 본 연구에서 도출된 작업복 여유량은 이보다 더욱 큰 값으로 나타났다. Jo(2015) 역시 남성 기본점퍼의 가슴둘레 여유량은 14.0 cm, 패딩코트의 가슴둘레 여유량은 28.0 cm로 설정하였다. 남성 기본 자켓의 가슴둘레 여유량도 Jo(2014)에 의하면 14.0 cm 정도 부여하고 있다. 최근 슬림하게 입는 트랜드가 지속되고 있어 심미성을 고려해 일상복 패턴 설계 시 여유량을 크게 부여하고 있지 않지만, 작업능률을 고려한 작업복에서는 동작가동성에 적합한 활동여유량이 반드시 필요함을 확인하였다. 물론 적절한 소재의 접목으로 작업복 핏(fit)을 심미적으로 바꿀 수 있을 가능성의 여지는 분명히 있으나 신축성이 없는 소재로 작업복을 개발한다면 본 연구에서 제안한 여유량 수준의 반영이 필요할 것이다.

Ⅳ. Conclusions

본 연구는 동작가동성을 고려하지 않고 유니폼 형식으로 제공되고 있는 현재 판매중인 건설업 근로자들의 작업복 상의 점퍼의 사이즈 스펙을 측정하고, 동작에 따른 착용평가를 통해 계절별 적정한 여유량 및 사이즈 스펙을 제안하고자 하였다.

첫째, 춘추점퍼와 방한점퍼의 사이즈 스펙을 분석한 결과는 다음과 같았다. 방한점퍼의 경우, 업체별 작업복에 따라 차이는 있었으나 보온성 향상을 위해 밑단과 소매부리에 리브나 일래스틱을 활용한 방한점퍼가 몸판(가슴둘레와 밑단둘레의 차이)과 소매(소매통과 소매부리의 차이) 부위 모두 드롭치가 작게 설정되었다. 이는 여유분을 부여하여 정지공기층의 두께를 크게 하고 몸판밑단과 소매밑단 부분의 최대 신장 값을 크게하여 활동성에도 유익하도록 설계한 것으로 보인다. M 사이즈 작업복 점퍼의 가슴둘레 치수는 춘추점퍼의 평균이 113.4 cm, 방한점퍼의 평균값이 116.2 cm로 나타났다. 그러나 소매통은 춘추점퍼와 방한점퍼 모두 약 44.0 cm 정도로 계절에 따라 차이가 없었다.

둘째, 동작에 따른 착용평가 결과 피험자들에게 가장 좋은 평가를 받은 춘추점퍼 작업복은 DJ로 나타났다. 동작에 따라 유의차가 나타난 부위는 소매와 소매부리로 여유량에 관한 평가와 관련지어 살펴보면, 여유량이 적정하다고 평가한 부위가 착용감 평가 결과에서도 편안하다고 평가한 것으로 나타났다. DJ 작업복의 사이즈는 앞품이 작고, 뒷품은 크게 설계되었으며 대부분의 둘레 치수는 크게 설계되었으나 소매부리는 평균보다 작게 설계되었다. 그리고 앞길이, 뒤길이 사이즈도 큰 것으로 나타났다.

셋째, 방한점퍼의 착용평가 결과에서는 BJW 작업복이 가장 우수한 평가를 받았다. 방한 점퍼 역시 춘추점퍼와 유사한 경향으로 대부분의 동작에서 소매통과 소매부리에서 유의차가 나타났다. 추가로 밑단둘레 부위에서도 유의차가 나타났다. 이는 보온성 향상을 위해 적용된 리브 등 디테일에 의해 밑단둘레 부위에 대한 평가가 춘추점퍼보다 민감해진 것으로 보여진다. BJW 작업복의 사이즈를 살펴보면, 패딩이 있는 점퍼임에도 불구하고, 몸통의 치수는 춘추점퍼인 DJ보다 작게 설계되었다. 또한 방한점퍼의 평균보다도 2.7 cm 작게 설계되었으며, 최대신장 시의 밑단둘레를 108.0 cm로 여유있게 설계되었다는 것이다. 소매 역시 몸판과 유사한 경향으로 소매밑단의 최대신장 시 사이즈가 32.0 cm로 가장 크게 설계되었다. 그리고 앞길이, 뒷길이, 소매길이는 평균값보다 크게 설계되었다.

넷째, 작업복 점퍼 치수 설정은 계절에 따라 달라져야하며 공통적으로 팔의 동작과 관련이 깊은 소매부위의 패턴 및 치수설정이 매우 중요함을 확인하였다. 또한 팔동작과 허리동작에 따라 당겨올라 갈 수 있는 부위인 밑단둘레와 소매둘레의 치수설정 역시 착용감 평가에 민감하게 반응하는 부위임을 알 수 있었다. 최종적으로 도출된 적정한 수준의 활동여유량을 살펴보면, 춘추점퍼는 가슴둘레 20.0 cm, 밑단둘레 26.0 cm, 소매통 15.8 cm, 소매부리 5.6 cm이며, 방한점퍼는 가슴둘레 19.5 cm, 밑단둘레는 리브가 적용된 디자인으로 4.0(최대 신장 시: 28.0) cm, 소매통은 13.8 cm, 소매부리도 리브가 적용된 디자인으로 –0.4(최대 신장: 15.6) cm로 나타났다.

결론적으로 본 연구에서는 소재와 패턴이 포함된 디자인 변인을 배제하고 일반적으로 작업복에 흔히 사용되는 신축성없는 소재로 작업복 개발 시 동작가동성을 향상시킬 수 있는 활동 여유량 수치를 기존 제품 분석에 근거하여 제안하고자 하였다. 그러나 한정된 시판제품만으로 20대를 대상으로 평가하였기 때문에 제한점이 있으며, 추후 본 연구에서 제안한 패턴 설계변인을 독립변인으로 실험복 제작 후 실제 건설 작업 근로자를 대상으로 평가가 이루어진다면 더욱 의미 있을 것으로 사료된다. 특히 작업복 중 점퍼는 작업복 속에 입는 내의의 착장 방법에 의해 동작가동성에 영향을 받을 가능성도 있기 때문에 이를 고려한 연구도 추가적으로 필요할 것이다.

Acknowledgments

이 논문은 2016년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (NRF-2016-1956).

REFERENCES

- Ashdown, S. P., & Watkins, S. M., (1996), Concurrent engineering in the design of protective clothing: interfacing with equipment design, In Performance of Protective Clothing: Fifth Volume, ASTM International.

- Chang, S. O., & Choi, H. S., (2006), Development of work clothing for the construction site, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 30(7), p1090-1102.

- Cho, J., Jeong, J., Yeon, S., Chang, J., You, H., & Kim, H., (2007), Development and application of an ergonomic evaluation system for functional clothing: evaluation of flame‐proof clothing and Identification of Design Problems, Journal of the Ergonomics Society of Korea, 26(2), p1-13.

- Hong, K., Park, K., Kwon, A., Song, Y., Oh, S., & Jeung, Y., (1996), Functional design process of coveralls for the improvement of mobility, Journal of the korean society of clothing and textiles, 20(2), p311-322.

-

Huck, J., Maganga, O., & Kim, Y., (1997), Protective overalls: evaluation of garment design and fit, International Journal of Clothing Science and Technology, 9(1), p45-61.

[https://doi.org/10.1108/09556229710157876]

- Jeong, Y. H., (2006), Pattern development of tight-fitting pants for men using measurements of Size Korea 2004, Korean Journal of Human Ecology, 15(5), p791-802.

- Jeong, Y. H., (2013), 3D virtual clothing menswear pattern design, Seoul, Y-book.

- Jo, K. Y., (2014), Classic men's wear, Seoul, Book and tree.

- Jo, K. Y., (2015), Men's wear, Seoul, Book and tree.

- Kim, Y., (2002), A functional design of fire fighter coveralls, Journal of the Korean society of clothing and textiles, 26(12), p1739-1748.

-

Kim, Y. H., (2007), A functional design of auto mechanic's coverall, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 31(4), p531-539.

[https://doi.org/10.5850/jksct.2007.31.4.531]

-

Lee, H., & Lee, Y., (2017), Product Characteristics and Wearing Survey of Domestic Construction Workwear, Korean Journal of Human Ecology, 26(1), p21-32.

[https://doi.org/10.5934/kjhe.2017.26.1.21]

- Lee, J., & Steen, C., (2014), Technical sourcebook for designers, A&C Black.

-

Oh, S. Y., Chun, J. S., Shin, S. M., & Lee, M. J., (2011), A study of pattern making for coverall work clothing using dynamic wearing ease, Journal of the Korean Home Economics Association, 49(3), p113-121.

[https://doi.org/10.6115/khea.2011.49.3.113]

![[Figure 1] [Figure 1]](/xml/11374/KJHE_2017_v26n4_297_f001.jpg)

![[Figure 2] [Figure 2]](/xml/11374/KJHE_2017_v26n4_297_f002.jpg)