A Study on Ambivalence of Elderly Parents Toward Their Adults Children

This study considered whether intergenerational ambivalence has implications for elderly's psychological well-being so as to improve relationship between adults children and their parents and the qualities of the elderly lives. Subjects were 346 elderly parents whose ages 60 over. The statistics used for data analysis were reliability, frequency, percentage, mean, standard deviation, one way ANOVA and multiple regression. The results of this study were as follows; 1)The degrees of elderly's ambivalence of their adult children were 10.07, the data showed lower than median. 2)The elderly's ambivalence level significantly according to spouse, career, religion, relation of the adults children, and ambivalence level were associated with importance of the adults children, education. 3)The variables that affect the elderly's ambivalence level were spouse, importance of the adults children, education, religion, relation of the adults children, career, which explained about 19% of the total variance.

Keywords:

elderly parents, ambivalence, adults children, 노부모, 양가감정, 성인자녀Ⅰ. 서 론

평균수명의 연장으로 인한 노인인구의 증가와 더불어 출산율의 저하는 가족구조 및 가족관계에까지 큰 변화를 가져오고 있다. 즉 수명연장으로 인해 부모-자녀 관계를 유지할 수 있는 관계수명(relationship life expectancy)은 과거보다 길어져 더 많은 세대와의 상호작용이 가능해지고 있으며 출산율의 저하는 줄어든 세대에 대한 윗세대의 관심 집중을 가져오는 등 개인의 삶에 있어 세대 관계가 차지하는 중요성은 점점 높아지고 있다(Han & Han, 2004).

그러한 부모-자녀 관계 중에서도 공적부양 체계가 미비하고 아직까지도 노인에 대한 실질적인 지원이 성인자녀에 의해 이루어지고 있으며 이러한 가족원의 지원이 노부모의 심리적 복지감에 커다란 영향을 준다는 여러 결과(Han & Hong, 2000; Stoller, 1985; Yoon, 2003)를 볼 때 노부모-성인자녀 간의 관계는 우리의 가족체계에서 중요한 의미를 갖는다고 볼 수 있다.

노부모-성인자녀 간의 관계는 주로 노부모부양을 중심으로 한 세대 간 교환에 초점을 두고 있다. 우리나라는 예로부터 부모와 가장 가까운 혈연이라고 여겼던 장남이 부양하는 것으로 생각했기 때문에 부모부양에 있어서 장남에 대한 의존도가 높았으나 현재는 부양의식과 가치관의 변화로 인해 노부모부양에 대한 책임을 사회나 국가로 이양하고 있는 실정이다.

그러나 아직까지도 우리나라의 복지재정이 원만하지 못하고 아직도 우리의 노부모부양은 문화적인 전통을 많이 고수하기 때문에 공적 지원체계보다는 가정에서 해결해야 경우가 많다. 따라서 자녀에 의한 돌봄과 부양이 보편화 되어 있는 우리의 상황에서 노부모부양은 이용 가능한 자원과 관계의 친밀도에 의해 영향을 받는다. 이렇듯 성인자녀와의 결속은 노인의 인생만족에 큰 영향을 주는데 가족관계는 필수적인 부양과 정서적인 안정감을 줌으로서 노부모의 생활에 중심을 이루기 때문이다(Han & Hong, 2000; Lee et al., 1995; Stoller, 1985).

이와 같이 부모-자녀 관계는 일생동안 서로 상호 간에 영향을 주고받으며 도움과 의존이라는 역동적인 관계를 갖게 되는데 자녀가 어릴 적에는 부모가 양육을 통해 자녀를 성장시키며 자녀가 성년이 되고 부모가 노인이 되면 역할역전이 이루어지면서 도움과 의존의 균형은 뒤바뀌게 된다(Jeong et al., 2013; Kim, 2012). 이러한 상호성은 규범적 의무감에 의해 이루어지기 보다는 호혜성에 근거한 교환이 이루어질 때 갈등이 적은 것으로 알려져 있다(Brody, 1985; Tompson & Walker, 1984). 그런데 이러한 호혜성은 갑자기 형성되기 보다는 어린 시절에 만들어진 부모와의 애정적 유대가 지속되거나 가치나 관심사의 유사할 때, 노부모의 경제상태나 건강상태가 양호하고, 성인자녀에 대한 부양기대감이 적은 상태에서 일방적인 의존과 도움보다는 상호지원형태가 이루어질 때 가능하다.

그러나 개인들 간의 관계가 호혜적이지 못하고 일방적인 의존과 도움이 이루어지는 세대 간 지원형태가 이루어진다면 도움을 제공하는 편에서는 갈등, 긴장, 부담, 스트레스 등 부정적인 감정을 경험하게 된다. 특히 노부모-성인자녀 간에는 이러한 경우 부정적인 감정만이 나타나는 것이 아니라 그 동안 부모-자녀관계로 맺어온 유대감과 서로 간 책임과 도리를 다한다는 긍정적 정서가 함께 동반한양가감정이나타난다(Fingermanetal.,2006; Willson et al., 2003).

연구들(Fingerman et al., 2006; Newsom et al., 2005; Pillemer & Suitor, 2002)은 부모-자녀 간에 발생하는 양가감정은 서로 간의 관계에 더 많은 가치를 두는 경우와 사회적 유대를 더 강조하는 문화에서 더 많이 발생한다고 보고하고 있다. 그렇지만 양가감정은 스트레스를 야기하고 예측할 수 없는 행동을 낳을 수 있기 때문에 양자간의 심리적 복지감을 낮추는 요인이 된다고 하였다. Lee와 Oh(2006)도 정서표현에서의 양가감정은 심리적 고통과 더 높은 상관관계가 있으며 우울증과 불안을 야기하고 삶에서 만족감을 느끼지 못한다고 밝히고 있다.

한편 부모-자녀 간에 나타나는 양가감정은 생의 전환기인 자녀의 성인기로의 독립, 노부모의 의존기로의 변화, 노년기 배우자의 상실을 경험하는 부모 등에서 특히 많이 나타난다(Fingerman et al., 2006; Jung & Dayton; 2008). 기존의 연구들은 성인자녀들이 노부모를 효과적으로 부양할 수 있는 방법을 모색하고자 하는 측면에서 노부모를 부양하는 자녀들이 보이는 노부모에 대한 부정적 감정인 긴장, 좌절감, 걱정, 근심, 감정적 소모, 사생활의 침해 등 부양스트레스, 부양부담감을 알아보고 이를 줄이는 방안을 모색하고자 하는 연구가 주를 이루고 있다. 즉, 노부모는 의존자로서의 역할을 한다고 가정하고 수혜자의 입장만으로 여겼기 때문에 노부모에 대한 성인자녀의 감정에 대한 연구가 다수를 차지하고 있었던 것이다.

그러나 과거와 달리 보다 높은 삶의 질과 독립성을 추구하는 경제적, 신체적으로 건강한 노인들이 등장하고 있는 반면 실직, 만혼, 자녀양육 등 성인자녀의 불안정한 독립이 노부모에게 오히려 부담으로 여겨지게 되고 자녀에 대한 기대가 노부모의 뜻에 못 미치게 되는 경우에 성인자녀로 인한 부정적 정서가 만들어진다.

따라서 본 연구에서는 노부모(아버지, 어머니)의 입장에서 성인자녀(아들, 딸)에 대해 갖는 양가감정의 정도는 어떠하며 이러한 양가감정 발생에 영향을 미치는 요인은 무엇인지 알아보고자 하였다.

이를 위한 구체적인 연구문제는 다음과 같다.

첫째, 노부모가 인지하는 성인자녀에 대한 양가감정은 어떠한가 ?

둘째, 노부모가 인지하는 성인자녀에 대한 양가감정은 사회인구학적 변인에 따라 어떠한 차이를 보이는가 ?

셋째, 노부모가 인지하는 양가감정에 대한 사회인구학적 변인의 상대적 영향력은 어떠한가 ?

Ⅱ. 선행연구 고찰

1. 노부모-성인자녀관계

부모-자녀관계는 일생을 통해 가장 오래 지속되는 관계 중의 하나인데 거기에다가 과거에 비해 인간의 평균수명이 늘어나면서 관계 지속기간은 더욱 길어지고 있다. 부모와 자녀는 서로 간에 영향을 주고받으며 일생을 함께 하는데 특히 부모의 나이가 들어가는 중년기 이후에 갖는 성인자녀와의 유대감은 그들의 육체적, 사회적 및 심리적 안녕감을 얻는데 매우 중요한 역할을 한다. 그 이유는 노년기에 가장 중요한 물질적, 도구적, 심리적 지지의 제공자 역할은 주로 성인자녀가 하기 때문이다. 따라서 대부분의 연구들(Cheng & Chen, 2006; Kwon & Cho, 2000; Lee & Lee, 2002; Lee & Park, 2009; Yoon & Heo, 2007)은 노년기에 갖는 성인자녀와의 관계는 노후의 삶의 질을 결정하는 중요한 요인이 된다고 밝히고 있다.

노년사회학에서는 부모-자녀관계에 대한 경쟁적 패러다임으로 결속-갈등 model 과 양가감정 model을 발달시켜 왔는데 그 이유는 사회변화가 진행되어 오는 상황에서 복잡한 가족관계를 이해하기 위한 노력의 일환이었다(Lowenstein, 2007).

먼저 1970년대에 시작된 노부모-성인자녀 간의 결속-갈등 model에서 제시한 부모-자녀 간의 결속을 살펴보면 유아기에 형성되었던 부모에 대한 애착의 감정이 서로 간에 신뢰감과 안정감을 갖게 하고 이러한 정서는 생을 통해 지속하게 된다고 한다. 그런데 애착관계가 전 생애적으로 지속된다는 것은 유아기에 갖았던 부모에 대한 애착행동이 변화되지 않다는 것을 의미하는 것이 아니고 대신 형태를 달리한 애착행동이 나타나 애착대상에 대한 기대는 여전히 지속되는 것이다. 즉, 유아기의 애착이 부모, 특히 양육자인 어머니와의 신체적인 접촉, 가까움, 의사소통으로 나타난다면 성인기에는 심리적 친밀감과 접촉에의 성향인 주거의 근접, 정기적인 방문, 도움, 화해 등 애착대상의 생존을 보존하기 위한 보살핌과 돕는 행위로 나타난다. 또한 부모는 어린 자녀를 보살피고 양육하며 성장을 돕고 성인기가 되었을 때 경제적 도움이나 가사 및 손자녀 돌보기 등 자녀에게 도움이 되는 행동이나 지원을 제공하며 지속적인 상호작용을 한다.

이와 같이 부모-자녀 간에 형성된 애착의 감정은 거리가 떨어져 있더라도 사라지는 것이 아니라 이전의 추억, 목적, 취미, 가치의 공유 등과 같은 상징적 의미나 전화나 편지 등으로 유지된다(Bowlby, 1980; Cicirelli, 1983). 한편 유아기의 애착은 자녀가 부모에게 전적으로 의존하는 형태를 나타내지만 노년기에는 역으로 노부모가 성인자녀에게 의존하게 됨으로써 각각의 세대가 다음의 또는 이전 세대를 돌보아 줄 상호의무감과 유대감으로 형성된다.

Bengtson과 Roberts(1991)는 노부모-성인자녀 간의 결속을 결합(association), 애정(affect), 일치(consensus), 기능(function), 규범적인(normative), 그리고 가족구조(family structure) 등 6가지 영역으로 제시하였는데 이 영역은 가족관계의 중요한 요소로서 자리잡고 노부모의 심리적 복지와 가족의 응집력을 가져오는데 큰 공헌을 하게 되었다.

한편 1980년대에 들어서면서 많은 연구자들은 노부모-성인자녀 간의 교환관계를 논하면서 관계의 호혜성으로 인한 세대 간의 친밀감과 유대감을 주장하였다. 즉, 노부모세대에서 자녀세대로 제공되는 도움과 자녀세대에서 노부모세대로 제공되는 도움 간에 균형과 보상이 이루어질 때 두 세대 간에는 상호성을 갖으며 사로를 동등하게 지각하고 서로에게 정적인 관심을 갖는다는 것이다. 그러나 두세대 간의 관계 속에서 지불하는 많은 비용과 적은 보상은 상대에 대해 빈번한 갈등을 경험하고 상대방에 대한 배려보다는 자기중심적이 된다(Cicirelli, 1983; Mammen & Sanders, 1992).

Thompson과 Walker(1984)도 노부모와 성인자녀 간에 상호도움의 정도가 비슷한 호혜적인 상황에서는 애정의 정도는 비슷하지만 비 호혜적인 상황에서는 가장 낮은 애정을 보인다고 하였다. 그리고 노부모-성인자녀 간에는 상호원조나 접촉과 같은 객관적인 도움의 정도보다는 애정이나 결속과 같은 주관적인 유대감이 중요한데 이러한 관계의 질은 서로 간의 관계에서 비롯되는 부담감과 긴장, 갈등, 스트레스 등을 낮추는 요인이 된다. 따라서 노부모와 애정이 돈독한 성인자녀들은 노부모부양으로 인한 비용을 더 적게 느끼고 높은 안녕감과 낮은 스트레스를 보고하였으나 노부모와 관계의 질이 낮은 자녀들은 걱정, 근심, 우울과 같은 스트레스를 나타낸다고 Barnett et al.(1992)은 밝히고 있다.

부모-자녀 간의 애정이 긍정적인 감정이라면 갈등은 부정적인 정서이다. 가족 내로 국한 시킬 때 갈등은 부모-자녀 간의 상호작용 속에서 발생하며 욕구나 가치, 성격, 가족 내 자원의 사용과 분배 등 여러 측면에서 대립 또는 심리적 불균형, 부조화 등을 통해 발생한다. 일반적으로 부모-자녀 관계에서 발생하는 갈등은 두 세대 간의 세대 차와 어느 한편의 과도한 의존성에서 비롯되는데 Suitor와 Pillemer(1988)는 성인자녀와 동거하는 노인 가족을 대상으로 2년에 걸친 종단적 연구를 통해 노부모가 건강이 좋지 않고, 자녀에게 의존적이며, 노부모와 성인자녀가 유사하지 않은 가족상태일 때, 성인자녀의 나이가 적은 경우 갈등은 높았다고 지적하였다. 또한 Seelbach와 Sauer(1977)도 노부모가 과도하게 의존적이며 개입하고 자녀의 사생활을 허용하지 않은 상황에서 성인자녀는 역할역전의 갈등을 갖는다고 하였다. 이와 같이 노부모와 성인자녀 간에 상호 호혜적이지 못하고 일방이 과도하게 의존하게 될 때 애정은 줄어들게 되고 부담으로 느끼며 갈등의 정도는 높아진다고 하였다.

이후 Luescher와 Pillemer(1998)는 노부모-성인자녀 간에 나타나는 복잡한 정서 인 양가감정 model을 소개하면서 관계에 있어 긍정적이고 부정적 감정이 공존하게 되는 양가감정은 결코 세대 간의 관계를 이롭게 하지 못하고 관계를 맺고 있는 그들의 심리적 복지감을 낮추게 된다고 주장하였다.

자녀의 입장에서 본 양가감정의 발생은 노부모부양에 따른 의무감에 수반되는 요구가 과다한 부담으로 작용할 때 나타나며 이러한 감정은 노부모와의 관계에서 긴장과 갈등을 초래하며 자기만족과 가치감을 얻는 긍정적인 결과보다는 전반적으로 잠재된 부정적인 결과를 낳게 된다(Seelbach, 1978; Stehn & Wilson, 2012). 그리고 노부모의 입장에서는 자녀의 독립이 늦어지고, 성인자녀 가족의 해체로 인한 문제, 맞벌이 자녀가족의 손자녀 돌보기와 같이 성인자녀가 오히려 노부모의 도움을 받는 경우가 늘어나는 등 성인자녀에 대한 기대감이 이에 못 미칠 때 양가감정이 나타난다.

따라서 양가감정의 발생은 어느 일방이 아닌 양 세대에 초점이 맞춰져야 하고 이러한 정서에 대한 올바른 이해와 극복 방법에 대한 논의는 필요한 것으로 보인다.

2. 양가감정((ambivalence)

우리나라에서도 부모와 19세 이하 자녀와의 관계는 법과 사회적 제재에 의해 규정된다. 그러나 노부모와 성인자녀 간에 관계를 규정하는 규범은 거의 없다. 최근에 학자들은 부모-자녀 관계에서 나타나는 감정을 결속-갈등이라는 양극단의 개념보다는 양가감정이라는 개념으로 접근하기 시작했다. 그 이유는 부모-자녀관계에서 긴장과 갈등이라는 분명한 부정적 정서를 경험한다고 할지라도 실제 그 내면에는 유대감, 애정, 결속과 같은 긍정적인 감정이 동시에 존재하기 때문이다.

다시 말해 양가감정은 양면가치라고도 하며 애정과 증오, 존경과 경멸 등 동일대상에 대해 정반대의 감정이 동시에 나타나는 것을 뜻한다(Fingerman et al., 2006; Fingerman et al., 2008; Jung & Dayton; 2008; Lee & Oh; 2006; Lowenstein, 2007). 즉, 어떤 동일대상에 대한 모순된 상반된 감정이 나타나는 것을 의미하며 이 감정은 서로 모순되면서도 팽팽하게 맞서기 때문에 두 가지 모두를 충족시키기 힘들다. 그 이유는 어느 한 감정을 포기해야 갈등상황에서 벗어날 수 있는데 그럴 수 없기 때문에 양가감정은 심한 스트레스와 긴장상태를 유도하게 된다. 이와 같이 노부모-성인자녀 간의 관계에서 나타나는 양가감정은 서로 상반된 가치를 지닌 감정들이 마음 안에서 갈등하고 있는 매우 복잡한 형태이다. 즉 1) 한 사람의 마음속에 사랑과 미움 등 상반된 감정이나 태도가 존재하고 2) 두 가지가 서로 상반되는 목표를 향해 동시에 충돌하며 3) 타인에 대한 감정적 태도를 신속하게 바꾸는 경향이 있다.

이렇듯 양가감정이 갖는 특성으로 인해 혼합된 정서의 경험은 단지 부정적인 감정인 갈등을 경험할 때보다 오히려 개인의 심리적 안녕감을 헤치게 된다. 왜냐하면 우리가 부정적 정서만을 경험한다면 그 상황에 적응해 버리고 부정적 정서를 주는 상대에게 더 강하게 반응하지 않거나 그 상대를 피하면 되지만 양가감정은 애정, 의무, 자기만족, 자기성취 등 긍정적인 정서가 함께 동반되기 때문에 그렇게 할 수 없어 결국 많은 스트레스를 낳게 된다.

따라서 양가감정은 개인의 심리적 고통과 더 높은 상관관계가 있으며 이것은 우울증, 강박증, 불안과 같은 심리적인 문제와 더 나아가 신체적 문제를 일으키고 이 정도가 심할수록 삶에서 만족감을 느끼지 못한다(Emmons & Colby, 1995; Hyoo, 2000). King과 Emmons(1990)도 정서표현에 대한 양가감정이 부정적 정서를 통제할 뿐 아니라 정서표현을 통제하면서 가져올 수 있는 부작용인 심리적 부적응을 낳기 쉽다고 하였다. 이처럼 정서표현에 대한 갈등 정도가 높은 사람이 스트레스에 접하게 되면 문제 중심 대처를 하지 못하여 우울감은 더 높아진다(Ha, 1997).

Lowenstein(2007)은 성인자녀와의 관계에서 비롯되는 노부모의 감정을 조사한 연구를 통해 성인자녀에 대한 양가감정 발생은 노부모의 삶의 질을 매우 낮게 하는 원인이 된다고 하면서 양가감정과 심리적 복지감 간의 관련성을 밝혔다. 이외에도 최근의 연구들(Connidis & McMullin, 2002; Fingerman et al., 2008; Hay et al., 2007)은 세대 간에 존재하는 양가감정이 심리적 디스트레스와 관련되어 있다고 지적하면서 성인이 부모 또는 자녀에 대해 긍정적이고 부정적인 감정 양자를 모두 가질 때 그들은 더 낮은 심리적 안녕감을 갖는다고 하였다.

이와 같이 부모-자녀간의 애정과 갈등이라는 정서가 혼재되어 나타나는 양가감정은 사회적 구조가 가족관계를 위한 방향을 제시하지 않을 때 나타난다(Connidis & McMullin, 2002; Luescher & Pillmer, 1998).

세대 간의 양가감정에 관한 이론과 연구는 사회학에서 부터이다(Fingerman et al., 2006). 연구는 가족 내에서의 서로 다른 지위, 역할로 인한 기대가 세대 간에 모순된 기대감을 낳게 되고 이 기대감이 상반된 감정인 양가감정을 발생시킨다고 하였다.

부모자녀 관계는 한사람이 다른 사람에 대해 정서적 반응이라는 심리적 맥락을 갖는다. 이러한 측면에서 역할중심이론에서는 역할에 높은 가치를 둔 사람은 역할과 관련되어 긍정적 또는 부정적 정서가 나타나고(Martire et al., 2000), 감정평가이론에서는 개인적으로 관련된 관심 상황에서 강한 감정적 정서 반응을 경험한다고 하였다(Lazarus, 1991). 이와 같이 특정 영역에 대한 개인의 가치 기저에 따라 양가감정의 정도는 달라지는데 13-99세까지의 개인을 대상으로 양가감정을 조사한 Fingerman et al.(2004)은 사람들은 친밀하지 않은 사람보다 친밀한 사람에게 오히려 더 많은 양가감정을 갖는다고 보고하였다. 또한 다양한 역할에 많은 양의 에너지를 투입해야 하는 사람들 역시 그들 부모나 자녀에 대해 더 많은 양의 양가감정을 갖는다고 하였다.

이외에도 양가감정에 영향을 미치는 구체적인 요인으로서 성별에 따른 차이를 들 수 있는데 여러 학자들(Connidis & McMullin, 2002; Willson et al., 2003; Umberson, 1992)은 여성들이 남성보다 더 많은 양가감정을 갖는다고 하였다. 이는 어머니나 딸이 가족 간의 접촉이나 의사소통에서 긍정적이거나 부정적인 정서를 아버지나 아들보다 더 많이 경험한다는 것을 의미한다. Pillemer과 Suitor(2002)는 경제적으로 의존하는 자녀에 대해 어머니들이 더 많은 양가감정을 경험한다고 하였으며 Spitze와 Gallant(2004)는 건강이 좋지 않아 자녀의 도움을 받는 부모들이 자녀에 대해 양가감정을 경험한다고 하였다. 이와 같이 경제상태와 건강상태는 세대 간에 발생할 수 있는 양가감정의 결정요소이다(Deimling & Bass, 1986; Jung & Dayton, 2008; Kim, 2012; Lee & Seo, 1991; Willson et al., 2003; Zarit et al, 1986).

그리고 양가감정은 감정의 조절에 어려움을 갖기 때문에 연구들(Carver, 1997; Fingerman et al., 2006, 2008; Gunthert et al., 1999)은 부모나 자녀의 신경증이 양가감정을 낳는다고 보고한다.

이외에도 문화와 인종(Fingerman et al., 2006; Matsumoto, 1990; Suh, 1994), 노부모-성인자녀 간의 접촉(Connidis & McMullin, 2002; Willson et al., 2003), 연령(Fingerman et al., 2006; Shaver et al., 1987; Hyoo, 2000), 거주지역(Willson et al., 2003), 자녀수와 가족크기(Fingerman, 2001; Fingerman et al., 2006), 직업유무(Fingerman et al., 2006), 종교(Willson et al., 2003) 등이 양가감정과 관련된 요인으로 거론되고 있다.

Ⅲ. 연구방법

1. 연구대상 및 자료수집방법

본 연구대상은 전남 동부지역의 K, S, Y 시에 거주하는 기혼 성인자녀를 둔 60세 이상 된 남녀노인이다. 조사는 2013년 5월 6일부터 6월 8일까지 조사원들의 개별면접을 통하여 실시하였다. 조사원들은 본 연구의 목적에 대해 교육이 이루어진 대학원생 및 학부생들로 구성하였으며 연구의 의도에 적합한 연구대상자를 임의 표집하여 조사를 하였다. 조사는 총 400명을 대상으로 면담을 하였으나 불성실하게 응답하여 자료로써 충분하지 못한 54부를 제외한 총 346부를 분석자료로 사용하였다.

2. 조사도구

노부모가 인지하는 성인자녀에 대한 양가감정과 심리적 안녕감 간의 관계를 알아보기 위한 본 연구는 구조화된 질문지에 의하여 조사되었다. 질문지는 조사대상자인 노인의 일반적인 특성을 알아보는 문항, 노부모의 양가감정을 알아보기 위한 문항, 노부모의 심리적 안녕감을 알아보기 위한 문항 등 총 3부분으로 구성하였다.

조사대상자의 일반적인 특성은 노부모-성인자녀관계, 연령, 교육수준, 은퇴이전 직업, 종교, 배우자의 유⋅무, 거주형태, 건강상태, 월 생활비, 경제상태, 자녀와의 접촉상태(전화 또는 이메일, 직접 만남), 대상자녀의 중요도 등 총 13문항으로 구성하였다.

본 연구에서 사용된 양가감정 척도는 Fingerman et al.(2008)이 연구에서 사용한 양가감정 척도를 우리의 부모-자녀 관계에 맞게 수정·보완한 14문항으로 구성된 척도를 사용하였다. 양가감정 척도는 ‘나는 아들(딸)을 이해한다’, ‘나는 아들(딸)과 협조적이고 사이가 좋다’ 등 긍정적 질문 7문항과 ‘나는 아들(딸)의 생각이 나와 다르다고 생각한다’, ‘나는 아들(딸)이 일처리를 제대로 못한다고 생각한다’ 등 7문항은 부정적 질문으로 구성하였다. 각 문항은 ‘그렇다’에 3점, ‘보통이다’에 2점‘, ’그렇지 않다‘에 1점을 부여한 3점 리커트 척도로 측정되었는데 세대 간의 양가감정은 Griffin의 공식을 적용하여 점수를 산정하였다.

Griffin의 양가감정 산정공식 : (Positive + Negative)/2 - [Positive - Negative] + 1.5

양가감정의 정도는 공식을 통해 긍정적 감정을 묻는 7문항과 부정적 감정을 묻는 7문항이 동시에 가장 높은 점수로 존재하는 22.5점을 양가감정이 가장 높다고 해석하며 긍정적이든 부정적이든 어떤 감정이 존재하는 문항이 가장 높은 점수로 7문항 존재하고 앞선 감정과 다른 감정이 가장 낮은 점수로 7문항 존재할 때 1.5점을 얻게 되면 양가감정은 가장 낮다고 해석하였다.

본 연구에 사용된 양가감정 척도의 신뢰도는 Cronbach's α= .86 이었다.

3. 자료분석방법

본 연구의 자료는 SAS Package program을 이용하여 통계분석을 하였는데 연구문제와 관련하여 다음과 같은 구체적인 통계방법을 사용하였다.

1) 조사대상자의 사회인구학적 특성을 알아보기 위하여 빈도와 백분율을 구하였으며 척도의 신뢰도를 알아보기 위해 신뢰도 분석을 하였다.

2) 조사대상자인 노부모의 양가감정을 알아보기 위해 평균과 표준편차를 구하였다.

3) 조사대상자인 노부모의 사회인구학적 특성에 따른 양가감정의 정도를 알아보기 위해 일원변량분석(ANOVA)과 상관관계(correlation) 분석을 하였다.

4) 노부모의 양가감정에 사회인구학적 특성의 상대적 영향력을 알아보기 위해 회귀분석(regression)을 하였다.

Ⅳ. 연구결과 및 해석

1. 조사대상자의 사회인구학적 특성

조사대상자의 사회인구학적 특성은 다음 <Table 1>과 같다.

2. 노부모의 성인자녀에 대한 양가감정의 정도

노부모가 성인자녀에 대해 갖는 양가감정의 정도가 다음 <Table 2>에 나타나 있다. 표에서와 같이 자녀에 대한 양가감정의 정도는 10.07점(최대: 22.5점, 최소: 1.5점)으로 중앙값인 12점보다 낮아 조사대상 노부모의 성인자녀에 대한 양가감정은 비교적 낮은 것으로 보인다. 이러한 연구결과는 서구의 선행연구인 Fingerman et al.(2006), Fingerman et al.(2008)의 연구보다는 높은 수치를 나타내 차이를 보이고 있다. 이와 같이 본 연구결과가 서구의 연구결과와 다른 이유는 동⋅서양이 가져오는 문화적 차이로 보인다. 아무래도 우리나라는 가족 간의 관계를 중요시하는 집단주의 문화를 취하고 있었기 때문에 부모의 자녀에 대한 기대도 높고 나이가 들어서도 자녀와 밀접한 관계를 유지하기 때문에 양가감정은 더 생성된다고 볼 수 있다. 한.중.미국 대학생의 정서표현에 대한 양가감정과 삶의 만족도를 비교해 본 Suh(1994)도 연구를 통해 중국학생이 미국학생보다 양가감정의 수준이 높았다고 하면서 정서표현에 대한 평가와 감정은 문화에 따라 다른 수준을 갖는다고 하였다.

노부모의 성별에서는 어머니가 아버지보다 높았으며 어머니-아들 간(11.24점) 관계에서 양가감정이 가장 높게 나타났으며 아버지-딸 간(8.92점)의 관계에서 양가감정이 가장 낮게 나타났다. 이렇듯 여성노인이 남성노인보다 양가감정이 더 높게 나타난 결과는 연구마다 일치된 결과를 가져오는데 그 이유는 여성이 남성보다 가족생활에서 자녀들과 접촉 또는 의사소통을 통한 돌보는 역할 등에서 더 밀접하게 연루되어 있기 때문이다.

Connidis와 McMullin(2002), Fingerman et al.(2006), Willson et al.(2003)도 연구를 통해 어머니와 자녀 간에 긍정적이건 부정적이건 접촉이나 의사소통이 아버지와 자녀 간에 갖는 것보다 더 많다고 밝혔다. Pillemer과 Suitor(2002)도 그들의 연구에 참여한 어머니의 과반수 이상이 그들의 자녀에 대해 양가감정을 갖고 있었다고 하였다. 특히 본 연구결과에서 어머니-아들 간에 양가감정이 높게 나타난 결과는 한국사회가 갖는 남아선호사상이라는 사회문화가 빚어낸 결과로 보인다.

3. 노인의 사회인구학적 특성에 따른 양가감정

노부모의 사회인구학적 특성에 따른 양가감정은 다음 <Table 3>와 같다. 먼저 노부모의 성인자녀에 대한 양가감정은 배우자 유·무(F=3.65, p<.01), 은퇴이전 직업(F=3.05, p<.01), 종교(F=2.78, p<.01), 자녀와의 관계(F=1.22, p<.05)에서 집단 간에 의미 있는 차이를 보였다. 즉, 배우자가 있는 경우가 배우자가 없는 경우보다, 은퇴이전 직업이 농⋅어업등에 종사했던 경우가 전문직이나 관리직, 공무원이었던 경우보다, 종교를 갖지 않은 경우가 가진 경우보다, 어머니-딸 간의 관계가 아버지-아들, 딸 간의 관계보다 양가감정의 정도가 높았다. 또한 자녀의 중요도(r=.12, p<.05), 교육수준(r= .10, p<.05)에서 통계적으로 유의한 정적 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 즉, 자녀에 대한 중요도가 높을수록, 노부모의 교육수준이 높을수록 자녀에 대한 양가감정은 높았다. 이러한 결과 가운데에서 배우자가 있는 경우에 없는 경우보다 자녀에 대한 양가감정이 높았다는 연구결과는 사별을 통해 홀로 된 노인들이 자녀에 대한 의존도가 높아지면서 기대에 못 미칠 때 양가감정이 높았다는 연구(Jung & Dayton, 2008)와 상반된다. 그러나 그들 연구에서도 홀로 된 시점에 따라 양가감정의 정도는 달라지고 있는데 그 이유는 홀로 된 시점에서 시간이 흐름에 따라 노부모 스스로 환경에 적응하고 조절할 수 았는 능력이 생겨 성인자녀에 대한 양가감정은 감소해 간다고 하면서 양가감정을 생애주기에 따라 연구할 필요가 있다고 강조하였다. 양가감정은 관계에 있어 서로 간에 더 많은 가치를 부여하는 경우에 오히려 더 많은 양의 양가감정을 경험하기 때문에 본 연구결과에서도 자녀를 중요하게 여기는 노부모일수록 양가감정을 더 많이 경험하는 것으로 나타났다. 그러나 선행연구들(Fingerman et al., 2006; Willson et al., 2003)에서 지적한 노부모의 건강상태와 경제상태는 본 연구결과에서는 통계적으로 의미 있는 결과를 얻지 못했다.

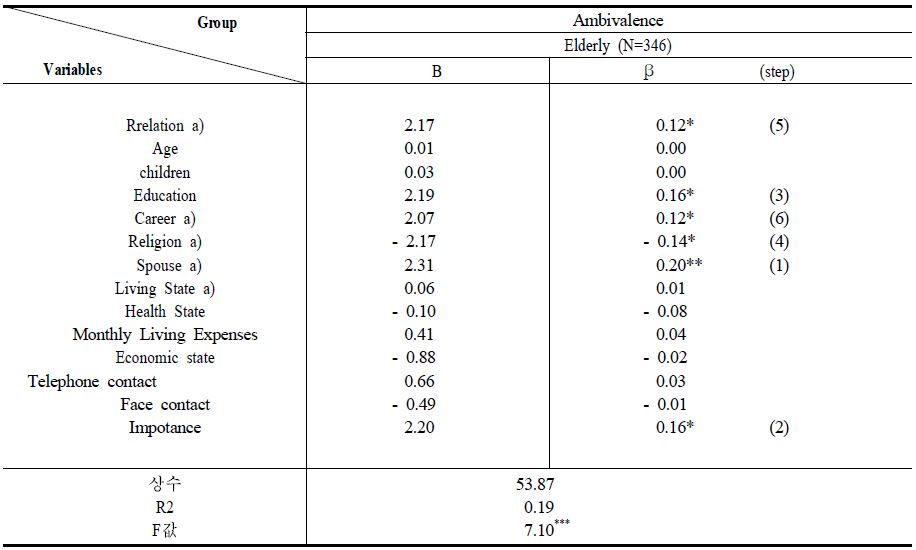

4, 노부모가 갖는 양가감정에 대한 사회인구학적 변인의 영향력

노부모가 갖는 양가감정에 대한 사회인구학적 변인의 상대적인 영향력을 알아보기 위하여 중다회귀분석을 실시하였다. 회귀분석을 실시하기 전에 회귀진단 과정으로 잔차분석을 통한 Durbin-Watson 계수를 알아 본 결과 Durbin-Watson 계수가 모두 2에 근접하고 있어 잔차 간에 자기상관이 없는 것으로 나타났다. 그리고 독립변수들 간의 상관관계가 0.00 <r<- 0.67로 선형관계가 존재하지 않았고 1.90 < VIF < 2.01의 범위로 VIF가 10이상일 때 발생하게 되는 다중공선성의 문제가 없다는 것이 확인되어 회귀분석을 실시하였다.

분석 결과는 다음 <Table 4>에 제시되어 있다. 표에서와 같이 노부모가 성인자녀에 대해 갖는 양가감정에 대한 변인들의 영향력은 총 19%의 설명력을 나타내었다. 그 중 배우자유⋅무(β= .20)가 가장 큰 영향력을 나타내었으며 자녀의 중요도(β= .16), 교육수준(β=.16), 종교(β=-.14), 노부모-자녀관계(β=.12), 은퇴이전 직업(β=.12) 순으로 영향력을 나타내고 있다. 즉 배우자가 있을수록, 자녀가 중요할수록, 교육수준이 높을수록, 종교가 없을수록, 어머니-아들 관계일수록, 은퇴이전 직업이 농⋅어업 등의 직업을 가졌던 경우일수록 노인의 양가감정은 높았다. 본 연구결과에서 양가감정에 가장 높은 영향력을 보인 배우자의 유⋅무는 Jung과 Dayton(2008)의 연구결과와는 상반된 결과를 보여주고 있는데 그들은 연구 결과를 통해 배우자의 상실은 성인자녀에게 부양의 부담과 더불어 노인들의 의존 및 자율성 상실을 가져오기 때문에 노인들의 성인자녀에 대한 양가감정은 높아지고 그들의 복지에도 손상을 가져온다고 하였다. 하지만 시간이 지남에 따라 홀로 된 상태에 적응하게 되고 성인자녀도 노부모와 유쾌하지 않은 상황은 되도록이면 피하기 때문에 양가감정의 정도는 달라진다고 하였다. 우리나라의 노부모-성인자녀 관계는 부모의 자녀에 대한 애착정도가 강하여 오히려 배우자의 부재 시보다 생존해 있을 때 자녀에 대한 애증이 더 많이 나타나는 것이 아닌가 사료된다. 또한 중요하게 생각하는 자녀일수록 양가감정이 높아지는 것은 부모-자녀 간의 심리적 유대가 세대 간의 양가감정에 기여한다는 선행연구(Fingerman et al., 2004, 2006)의 결과와 일치한다. 그러나 본 연구결과에서 접촉빈도는 양가감정의 영향변인으로 나타나지 않아 노부모-성인자녀 간의 객관적 유대감보다는 주관적 유대감이 양가감정을 낳은 주요요인으로 보인다. 그리고 농⋅어업 등의 직업을 가진 경우에 양가감정이 높았다는 본 연구결과 역시 시골에 거주하는 노인일수록 양가감정이 높았다는 Willson et al.(2003)의 연구와 일치한다.

V. 결론 및 논의

본 연구는 노부모-성인자녀와의 관계에서 나타나는 긍정과 부정의 혼재된 정서인 양가감정을 알아보고 이러한 감정에 어떠한 사회인구학적 변인이 영향을 미치는 알아보았다. 본 연구는 노부모-성인자녀 관계의 중요성을 인식하고 더 나아가 긍정적 관계의 모색을 통해 노년기의 삶의 질을 높이는데 그 목적이 있다.

연구를 위한 조사대상은 전라남도 동부권에 위치한 K, S, Y시에 거주하는 남녀노인 346명으로 2013년 5월 6일부터 6월 8일까지 조사원들의 개별면접을 통하여 조사를 실시하였다. 수집된 자료는 신뢰도, 빈도, 백분율, 평균, 표준편차, 일원변량분석, 중다회귀분석을 실시하여 통계분석을 하였다.

본 연구를 통해 밝혀진 연구결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 노부모의 성인자녀에 대한 양가감정의 정도는 중앙값보다 낮아 조사대상 노부모의 성인자녀에 대한 양가감정은 비교적 낮은 것으로 보인다. 성인자녀와의 관계에 있어서는 어머니-아들 간의 관계에서 양가감정이 가장 높게 나타났으며 아버지-딸 간의 관계에서 양가감정이 가장 낮게 나타났다.

둘째, 노인의 사회인구학적 특성에 따른 양가감정은 배우자 유 · 무, 은퇴이전 직업, 종교, 자녀와의 관계에서 집단 간에 의미있는 차이를 보였다. 즉 배우자가 있는 경우가 배우자가 없는 경우보다, 은퇴이전 직업이 농⋅어업등에 종사했던 경우가 전문직이나 관리직, 공무원이었던 경우보다, 종교를 갖지 않은 경우가 종교를 가진 경우보다, 어머니-딸 간의 관계가 아버지-아들, 딸 간의 관계보다 양가감정의 정도가 높았다. 또한 자녀의 중요도, 교육수준에서 통계적으로 유의한 정적 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 즉, 자녀에 대한 중요도가 높을수록, 노부모의 교육수준이 높을수록 자녀에 대한 양가감정은 높았다.

셋째, 노인들의 양가감정에 대한 제 변인들의 영향력은 총 19%의 설명력을 나타내었으며 그 중 배우자유⋅무가 가장 큰 영향력을 나타내었으며 자녀의 중요도, 교육수준, 종교, 노부모-자녀관계, 은퇴이전 직업 순이었다. 즉 배우자가 있을수록, 자녀가 중요할수록, 교육수준이 높을수록, 종교가 없을수록, 어머니-아들 관계일수록, 은퇴이전 직업이 농⋅어업 등의 직업을 가졌던 경우일수록 노인의 양가감정은 높았다.

이러한 연구결과를 통해 결론을 내리면 다음과 같다.

첫째, 우리나라 노부모들은 성인자녀에 대한 양가감정을 가지고는 있지만 그다지 높지는 않았다. 그러나 선행연구 고찰에서 보았듯이 양가감정의 존재는 분명히 노부모의 심리적 안녕감을 해치는 요인으로 작용하기 때문에 자녀에게 받는 부정적 정서를 다른 긍정적 방향으로 해소할 수 있도록 노부모의 자율성의 회복을 위한 노력이 필요하다고 여겨진다. 즉, 이러한 문제에 대해 양가감정을 갖는 개인 또는 가족만의 문제로 보지 말고 여가와 놀이문화, 사회참여 등의 프로그램 개발, 전문적인 상담서비스, 부양정책개발 등 사회적인 서비스 체계의 구축이 필요하다.

둘째, 서구의 연구결과에 비해 우리나라 노부모의 양가감정이 낮게 나타난 것은 집단주의가 강한 사회⋅구조적인 배경으로 보이며 직계주의를 지향했던 가족구조로 자녀에 대한 부모의 조건없는 내리사랑의 결과로 보인다. 즉, 양가감정의 표현보다는 ‘팔자 소관’, ‘내 잘못이 크다’, ‘오죽 했으면’, ‘가슴 아프다’ 등 분노를 상쇄하는 언어적 표현을 통해 자녀에 대한 애정과 기대감을 유지해 온 것으로 보인다. 특히 어머니의 아들에 거는 중요도와 기대감이 양가감정을 높이는 것으로 보아 ‘남아선호 사상’과 같은 한국적 자녀 가치관과 사고는 더 이상 유용하지 않다는 것을 알 수 있다. 따라서 자녀양육에 있어서도 아들과 딸의 구별은 없어져야 하며 자녀를 개인의 소유물로 보기보다는 자율적인 인격체로 수용하는 자세가 필요함을 알 수 있다. 또한 양가감정이 발생되는 자녀가 있다면 구체적인 발생 원인을 파악하여 자녀와의 관계 전환 등 노인들의 정서적 안정을 위한 방안이 모색되어야 할 것이다.

셋째, 배우자의 생존이 노부모의 성인자녀에 대한 양가감정을 높이는 변인으로 작용한다는 점은 노년기의 노부부관계의 중요성보다는 성인자녀와의 관계에 더 집착하지 않나 사료된다. 물론 조사지역이 도⋅농 복합도시들이기 때문에 아직도 전통적인 가족가치관이 잔존해 있다고 보이지만 앞으로는 노년기가 길어져서 두 부부만 남는 빈 둥우리기가 길어지고 결혼만족이 노년기의 생활만족도에 미치는 영향이 크며 결혼에 대한 의미가 과거와 다르기 때문에 노년기 부부관계는 성인자녀 관계에 앞선다고 볼 수 있다. 따라서 행복한 노후를 갖기 위해서는 부부 간의 관계가 중요함을 인식하고 자녀에 대한 의존보다는 배우자와의 관계에 관심을 갖도록 노인대상의 교육이 필요할 것이다.

넷째, 본 연구결과에 의하면 노부모의 성인자녀에 대한 양가감정은 전화연락이나 만남과 같은 접촉빈도와는 관련이 낮고 노부모가 자녀를 얼마나 소중하게 여기고 있느냐에 큰 영향을 받고 있음을 알 수 있었다. 다시 말해 양가감정은 노부모-성인자녀 간의 객관적인 유대감보다는 주관적인 유대감에 의해 달라지고 있었는데 이러한 결과를 볼 때 자녀에 대한 소중함이라는 의미를 전환할 필요가 있다고 본다. 물론 관계의 소중함에 있어서는 세대 간 상호성에 근거하겠지만 우리 가족관계에서 보이는 부모의 자녀에 대한 소중함은 부모 중심의 일방적인 사고가 지대한 만큼 자녀를 종속적으로 여기면서 규범적으로 움직여 주기를 바라기 보다는 독립적이고 자율적인 개체로 인정하는 노부모-성인자녀 관계의 확립이 필요하다.

다섯째, 본 연구는 중소도시에 거주하는 노인들을 대상으로 조사를 하였기 때문에 조사의 결과를 일반화하기는 어렵다. 한 예를 살펴보면 본 연구결과에서는 노인들의 건강상태와 경제상태가 양가감정에 영향을 미치는 유의한 변인으로 나타나지는 않았지만 선행연구들은 노인들의 건강상태와 경제상태는 자립과 독립생활의 근간이 되기 때문에 양가감정 발생에 매우 영향을 미치는 변인으로 밝히고 있다. 다시 말해 빈곤한 노인은 나이가 들어감에 따라 건강을 비롯한 여러 측면에서 취약함을 나타내 노인들의 삶의 질을 위협받게 된다. 결국 이러한 취약함이 자녀에게 의존하게 됨으로써 상호 세대 간 양가감정을 갖게 되고 양가감정의 발생으로 인해 노인들의 심리적 안녕감을 해치게 되어 노인의 복지감은 낮아진다는 것이다. 그리고 노인을 대상으로 한 실제 조사에서도 노인들의 대부분은 한, 두 가지의 병은 다 가지고 있어 건강하지 못한 것으로 나타나고 있다. 고령이 될수록 질환은 늘어난다고 하지만 노화과정과 상관없이 나타나는 질환은 과거로부터 형성된 나쁜 생활습관, 부적절한 식사, 운동부족이라는 점을 감안할 때 생애교육의 일환으로 어린 시절부터 범 국민적인 건강교육이 이루어져야 할 것이다. 복지국가인 호주에서는 임산부나 고령자에게 필수적인 영양소인 칼슘, 철 등의 약을 정기적으로 공급하고 있다는 점을 볼 때 비용이 많이 드는 치료보다는 예방차원의 건강관리시스템이 중요하다는 것을 알 수 있다. 또한 노인들에 대한 생활비 보조, 세금우대나 할인혜택, 가족수당과 노령연금의 지급 등 직⋅간접적인 사회적 차원에서의 소득보장정책이 우선되어 노인들이 갖는 경제적 문제를 해결해 주는 것도 양가감정 발생을 조금이나마 억제하는 한 방안이 될 것이다.

여섯째, 선행연구에 의하면 노부모의 성인자녀에 대한 양가감정은 노부모가 다양한 역할에 가치를 두는 경우에 줄어드는 경향이 있다고 하였는데 이는 역할에 따른 또 다른 보상이 따르기 때문이라고 한다. 다시 말해 노인 스스로가 바쁘면 성인자녀를 긍정적으로 여기고 그들의 결정에 덜 집중하며 집착이 줄어든다는 것이다. 따라서 양가감정의 방지를 위한 노부모의 자율적인 기능으로 취미생활, 여가활동, 자원봉사활동, 평생교육 수강 등의 다양한 활동에 참여할 수 있고 이와 같은 역할에 가치를 둘 때 노부모-성인자녀 관계는 독립적인 배출구를 가질 수 있을 것이다.

마지막으로 본 연구가 갖는 제한점은 다음과 같다.

첫째, 본 연구는 노부모를 대상으로 성인자녀와의 관계에서 나타나는 양가감정을 조사하였는데 성인자녀가 많은 경우 조사의 표적이 되는 아들, 딸 간의 관계로 초점을 집중시키는 어려움을 배제할 수가 없다. 또한 노부모 일방의 조사보다는 성인자녀와 함께 쌍으로 조사가 된다면 더 좋은 연구결과가 있으리라 사료된다. 이러한 점은 후속연구에서 더 심층적으로 이루어지길 바란다. 또한 조사가 전남 동부권에 위치한 중소도시들에서 이루어졌기 때문에 본 연구의 결과를 지역적인 특성으로 해석할 수 있다.

둘째, 많은 선행연구들은 양가감정이 갖는 혼합된 정서의 특성 상 그 영향요인으로 신경증과 같은 병적 소인을 투입변인으로 고려하고 있었으나 본 연구에서는 고려하지 않고 있다는 점이다. 따라서 양가감정에 대한 영향요인의 설명력이 그다지 높게 산출되지 않음은 기타 영향요인이 배제될 위험이 존재할 수 있다.

그럼에도 불구하고 본 연구는 노부모가 성인자녀에 대해 갖는 양가감정을 알아봄으로써 세대 간에 나타날 수 있는 부정적 감정의 격차를 줄이고 더 나아가 그들의 심리적 안녕감을 높이는 자료로 활용할 수 있다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있을 것이다.

Notes

References

-

R. C Barnett, N. L Marshall, J. H Pleck, Adult son-parent relationships and their associations with son's psychological distress, J. of Family Issues, (1992), 13(4), p505-525.

[https://doi.org/10.1177/019251392013004007]

- J Bowlby, Attachment and loss, New York: Basic Books, (1980), 3.

-

V. L Bengtson, R. E Roberts, Intergenerational solidarity in aging families: An example of formal theory construction, J. of Marriage and family, (1991), 53, p856-870.

[https://doi.org/10.2307/352993]

-

E. M Brody, Parent care as a normative family stress, The Gerontologist, (1985), 25, p19-29.

[https://doi.org/10.1093/geront/25.1.19]

-

C. S Carver, Adult attachment and personality: Converging evidence and a new measure, Personality & Social Psychology Bulletin, (1997), 23, p865-883.

[https://doi.org/10.1177/0146167297238007]

- U. J Chen, Identity of elderly and successful aging, Topic Review, Seoul University, Korea, (2008), p1-8.

-

S, T Cheng, A. C Chen, Relationship with others and life satisfaction in later life: do gender and widowhood make a difference, J. of Gerontology, (2006), 61(1), p46-53.

[https://doi.org/10.1093/geronb/61.1.P46]

-

V. G Cicirelli, Adult children's attachment and helping behavior to elderly parents: A Path model, J. of Marriage and the Family, (1983), 45, p815-825.

[https://doi.org/10.2307/351794]

- T. R Cole, M. G Winkler, Aging: reflections on the journey of life, Oxford: Oxford Univ. Press, (1994).

-

L. A Connidis, J. A McMullin, Ambivalence, family ties, and doing sociology, J. of Marriage and the Family, (2002), 64, p594-602.

[https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2002.00594.x]

- A. T Day, L. H Day, Living arrangements and successful aging among ever-married American white woman 77-87 years of age, Aging and Society, (1993), 13(3), p153-179.

-

G. T Deimling, D. M Bass, Symptoms of mental impairment among elderly adults and their effects on family caregivers, J. of Gerontology, (1986), 41, p778-784.

[https://doi.org/10.1093/geronj/41.6.778]

-

R. A Emmons, P. M Colby, Emotional conflict and well-being: Relation to perceived availability daily utilization, and observer report of social support, J. of Personality and Social Psychology, (1995), 68, p947-959.

[https://doi.org/10.1037//0022-3514.68.5.947]

- K. L Fingerman, Aging mothers and their adult daughter: A study in mixed emotions, New York: Springer, (2001).

-

K. L Fingerman, P. C Chen, E Hay, K. E Cichy, E. S Lefkowitz, Ambivalent reactions in the parent and offspring relationship, J. of Gerontology, (2006), 61B(3), p152-160.

[https://doi.org/10.1093/geronb/61.3.P152]

-

K. L Fingerman, E Hay, K. S Birditt, The best of ties, the worst of ties: Close, problematic, and ambivalente relationships across the lifespan, J. of Marriage and the Family, (2004), 66, p792-808.

[https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2004.00053.x]

- K. L Fingeman, L Pitzer, E. S Lefkowitz, K. S Birditt, D Mroczek, Ambivallent relationship qualities between adults and their parents: Implications for the well-being of both parties, J. of Gerontology: Psychological Sciences, (2008), 63B(6), p362-371.

-

K. C Gunthert, L. H Cohen, S Armeli, The role neuroticism in daily stress and coping, J. of Personality and Social Psychology, (1999), 77, p1087-1100.

[https://doi.org/10.1037//0022-3514.77.5.1087]

- J Ha, The effect of emotional expressiveness, stress appraisal and coping on depression. Unpublished Master's Thesis, Ewha Womans University. Korea, (1997).

- K. H Han, J. K Hong, Intergenernation social exchange and psychological well-being, Family and Culture, (2000), 12(2), p55-80.

- M. A Han, G. H Han, Patterns of intergenerational support exchange and the psychological well-being of adult children in Korea, J. of Family Relations, (2004), 9(1), p135-152.

-

E. L Hay, K. L Fingerman, E. S Lefkowitz, The experience of worry in parent-adult children relationships, Personal Relationships, (2007), 14, p605-622.

[https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2007.00174.x]

- J. H Hyoo, The relatioship of among ambivalent feeling, social support and psychology well-being, Unpublished Master's Thesis, Korea University. Korea, (2000).

- O. B Jeong, D. B Kim, S. W Jung, W. H Son, Social welfare with the aged, Seoul : Hak Ji Sa, (2012).

- Y. R Jeong, Leisure activating plan through the relation between the pattern of old people's leisure activities participation and life satisfaction, Unpublished master's thesis, Sunchon University. Korea, (2012).

- H. H Jung, B. I Dayton, The Effect of widowhood on intergenerational ambivalence, J. of Gerontology: Social Science, (2008), 43B(1), pS49-S58.

- D. K Kim, U. M Kim, The Psychology of Aging and Society, In Susan Hiller., & Georgia M. Barrow(Ed). Aging, the Individual and Society, N.Y. : Thomson, (2006).

- M. R Kim, Factors of successful aging affecting the life satisfaction of older women, J. of Korean Gerontological Society, (2008), 28(1), p33-48.

- M. S Kim, H. W Kim, K. H Cha, Analyses on the construct of psychological well-being(PWB) of Korean male and female adults, Korean J. of Social and Personality Psychology, (2001), 15(2), p19-39.

- T. H Kim, Gerontology, Seoul: Gou Mun Sa, (2012).

- L. A King, R. A Emmons, Conflict overemotional expression: Psychological and physical correlates, J. of Personality and Social Psychology, (1990), 9(4), p67-75.

- H. G Koening, Religion and health in later, In A. Melvin, Kimbel, H. Susan, J. McFadden, N. W. Ellor & J. James, Seeber, Aging, spirituality and religion: A Handbook, Minneapolis: Fortress Press, (1995).

-

N Krause, G Jay, J Liang, Financial strain and psychological well-being among the American and Japanese elderly, Psychology and Aging, (1991), 6, p170-181.

[https://doi.org/10.1037//0882-7974.6.2.170]

- J. D Kwon, J. T Cho, A study of factors influencing the life satisfaction of the aged, J. of the Korean Gerontological Society, (2000), 20(3), p61-76.

- R. S Lazarus, Goal incongruent(negative) emotions. In R. S. Lazarus(Ed), Emotion and adaptation, New York: Oxford Univ. Press, (1991), p217-263.

-

G, R Lee, J. K Netzer, R.T Coward, Depression among older parents: The Role of intergrnerational exchanges, J. of Marriage and the Family, (1995), 57, p823-833.

[https://doi.org/10.2307/353935]

- H. J Lee, K. A Park, The family network types and life satisfaction of the rural elderly, J. of the Korean Gerontological Society, (2009), 29(1), p291-307.

- S. M Lee, K. J Oh, The Effects of emotinal awareness deficit, ambivalence over emotional expressiveness, emotional expressivity on psychological maladaptation of middle-aged, marrird women, The Korean J. of Clinical Psychology, (2006), 25(1), p113-128.

- S. S Lee, The Effect of time use on life satisfaction on the retired elderly, Family Relations, (2011), 16(2), p35-58.

- S. S Lee, A Study of the relationship among cultural norms, family support, and the psychological well-being of the functionally disabled elderly, Unpublished Master's Thesis, Chungnam University, Korea, (2002).

- S. S Lee, K. J Lee, The stress, social support and psychological well-being of the elderly, J. of the Korean Gerontological Society, (2002), 22(1), p1-20.

- S. S Lee, B. S Seo, The study of caregiver consciousness and aregiver role in rural married women, J. of the Korean Gerontological Society, (1991), 13(1), p39-54.

-

A Lowenstein, Solidarity-conflict and ambivalence: Testing two conceptual frameworks and their impact on quality of life for older family members, J. of Gerontology: Social Sciences, (2007), 62B, pS100-S107.

[https://doi.org/10.1093/geronb/62.2.S100]

-

P. M Lewinson, P Rohde, J. R Sweeley, S. A Fisher, Age and depression: Unique and shared effects, Psychology and Aging, (1991), 6(2), p247-260.

[https://doi.org/10.1037//0882-7974.6.2.247]

-

K Luescher, K Pillmer, Intergenerational ambivalence: A new approch to the study of parent-child relations in later life, J. of Marriage and the Family, (1998), 60, p413-425.

[https://doi.org/10.2307/353858]

- S Mammen, G Sanders, The elderly, family, and society: Intergenerational inequity?, J. of Home Economics, (1992), 84, p46-51.

-

L. M Martire, M. A. P Stephens, A. L Townsend, Centrality of women's multiple roles: Beneficial and detrimental consequences for psychological well-being, Psychology and Aging, (2000), 15, p148-156.

[https://doi.org/10.1037//0882-7974.15.1.148]

-

D Matsumoto, Cultural similarities and differences in display rules, Motivation and Emotion, (1990), 14, p195-214.

[https://doi.org/10.1007/BF00995569]

-

J. T Newsom, K. S Rook, M Nishishiba, D. H Sorkin, R. L Mahan, Understanding the relative important of positive and negative social exchanges: Examining specific domains and appraisals, J. of Gerontology: Psychological Sciences, (2005), 60B, p304-312.

[https://doi.org/10.1093/geronb/60.6.P304]

-

K Pillemer, J. J Suitor, Explaining mothers' ambivalence toward their adult children, J. of Marriage and the Family, (2002), 64, p602-613.

[https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2002.00602.x]

-

C. D Riff, Psychological well-being in adult life, Current Direction in Psychological Science, (1985), 4(4), p99-104.

[https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10772395]

-

W. C Seelbach, W. J Sauer, Filial responsibility expectation and morale among aged parents, Gerontologist, (1977), 17, p356-363.

[https://doi.org/10.1093/geront/17.6.492]

-

W. C Seelbach, Correlates of aged parents' filial responsibility expectation and realizations, The Family Coordinator, (1978), 27(4), p341-350.

[https://doi.org/10.2307/583436]

- H. S Shin, S. J Lee, The Effect of family resources and influencing variables on life satisfaction among the elderly men retirees, Family Relations, (2007), 12(2), p187-213.

-

G Spitze, M. P Gallant, The bitter with the sweet: Older adults' strategies for handling ambivalence with their adult children, Research on Aging, (2004), 26, p387-412.

[https://doi.org/10.1177/0164027504264677]

-

M Stehn, F. R Wilson, Ambivalence: The tension between 'yes' and 'no', J. of Creativity in Mental Health, (2012), 7(1), p153-164.

[https://doi.org/10.1080/15401383.2012.657587]

-

E. P Stoller, Exchange patterns in the informal support networks of the elderly: The Impact of reciprocity on morale, J. of Marriage and the Family, (1985), 47(2), p335-342.

[https://doi.org/10.2307/352133]

- E. M Suh, Emotion norms, salues, familiarity, and subjective well-being: A cross-cultural examination, Unpublished master's thesis. University of Illinonis at Urbana-Champaign, (1994).

-

J. J Suitor, K Pillemer, Explaining intergenerational conflict when adult children and elderly parents lives together, J. of Marriage and the Family, (1988), 50, p1037-1047.

[https://doi.org/10.2307/352113]

- E Thompson, A. T Walker, Mother and daughters: Aid patterns and elderly parents: A Path model, J. of Marriage and the Family, (1984), 46(2), p313-322.

-

D Umberson, Relationship between adult children and their parent: Psychology consequences for both generation, J. of Marriage and the Family, (1992), 54, p664-674.

[https://doi.org/10.2307/353252]

-

G. J Westerhof, A. E Barrett, Age identity and subjective well-being: A Comparison of the United States and Germany, J. of Gerontology: Social Sciences, (2005), 60B(3), p129-136.

[https://doi.org/10.1093/geronb/60.3.S129]

-

A. E Willson, K. M Shuey, G. H Elder, Ambivalence in the relationship of adult children to aging parents and in-laws, J. of Marriage and the Family, (2003), 65, p1055-1072.

[https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2003.01055.x]

- H. S Yoon, The impact of intergenerational support exchang to the psychological well-being of older parents, J. of the Korean Gerontological Society, (2003), 23(3), p15-28.

- H. S Yoon, S. Y Heo, The mediating and moderating effects of social relationship on health status and life satisfaction of the elderly, J. of the Korean Gerontological Society, (2007), 27(3), p649-666.

-

S. H Zarit, P. A Todd, J. M Zarit, Subjective burden of husbands and wives a caregivers: A longitudinal study, The Gerontologist, (1986), 26(3), p260-266.

[https://doi.org/10.1093/geront/26.3.260]