The Effects of Preschoolers’ Temperament on Their Emotion Regulation in Different Situations

The aims of this study were to examine whether the preschool children's temperament predicted their emotion regulation in different situations. The participants in this study were 148 3-and 5-year-old children recruited from five child-care centers located in a middle-income region of Seoul. Statistical methods used for the data analysis were the frequencies, means, standard deviations, Pearson correlation, multiple regression. The major findings were as follows. The children's temperament contributed to individual differences in emotion regulation. The 3-year-olds' negative affectivity and surgency significantly predicted their mothers' ratings of the children's emotion regulation in everyday situations. The 5-year-olds' effortful control significantly predicted their teachers' ratings of the children's emotion regulation in everyday situations. In addition, the 5-year-olds' negative affectivity, effortful control, and surgency predicted the mothers' ratings of their children's emotion regulation. These results suggest that children's temperament are contributors to the development of their emotion regulation.

Keywords:

temperament, emotion regulation, 기질(의도적 통제, 외향성, 부정적 정서), 정서 조절(실험 상황, 가정 상황, 어린이집 상황)Ⅰ. 서 론

사람들은 일상생활 속에서 정서를 경험하며, 다양한 사건과 사회적 관계 속에서 자신의 정서를 조절하는 방식을 배워나간다. 정서조절 능력은 자신의 감정 상태를 인식할 뿐만 아니라 이를 조절할 줄 알고 상대방의 사고·감정·의도 등을 이해하고 공감하여 적절하게 대처할 수 있는 능력으로, 인간관계 형성에 필수요인이다(Parker & Asher, 1987).

정서조절은 생애 첫 해 동안 발달하기 시작하여, 전 생애 동안 발달해 나간다. 가정에서 부모와의 관계를 형성하던 영아는 유아가 되면서 보다 확장된 사회적 경험을 하게 된다. 유아가 자신과 타인의 정서 및 정서 관련 지식을 이해하고, 이를 이용하여 적절하게 정서를 조절하여 표현하는 능력은 3-5세 사이에 급격하게 발달한다(Cole, 1986; Cole et al., 2008; Denham, 1998; Denham & Kochanoff, 2002; Fabes & Eisenberg, 1992; Lemerise & Arsenio, 2000). 유아는 신체, 언어, 인지 영역에서의 급속한 발달을 토대로, 이전 시기보다 자신의 정서를 조절할 수 있는 능력을 획득한다(Kopp, 1989; Thompson, 1994). 즉 유아기는 자신의 경험을 조절하기 위해 성인에게 의지하는 데서 벗어나 스스로 조절해야 하는 전환이 이루어지는 중요한 시기다(Kopp, 1989). 또래, 교사 등의 사회적 관계망은 유아에게 정서조절에 대한 새로운 지식을 제공한다. 이러한 지식을 잘 활용하여 정서를 적절하게 표현하는 능력은 사회적 수용으로 연결되며, 나아가 유아의 어린이집과 유치원 적응에 까지 중요한 영향을 미친다(Hwang, 2011; Shields et al., 2001).

유아의 정서조절은 사회적, 인지적 요인 등 다양한 요인의 영향을 받는데, 그 중에서도 기질적 경향들에 의해 영향을 받을 가능성이 매우 높은 발달적 과정이다(Blair et al., 2004). 기질은 유전적으로 타고난 특성으로, 개인의 경험에 영향을 미칠 뿐 아니라 경험에 의해 영향을 받으며 성격형성에 중요한 역할을 한다(Rothbart et al., 2000). 기질은 연구자에 따라 다양한 차원으로 정의되어 왔는데, 그 중 Rothbart와 Derryberry(1981)는 기질의 개념을 반응적 과정과 통제적 과정으로 구분하였으며, 이후 반응성과 자기조절의 두 가지 차원으로 구분된 기질척도로 제안되었다(CBQ: Rothbart et al., 1994). 이 척도는 기존의 측정도구와 달리 이론적이고 개념적인 근거를 바탕으로, 영아에서 성인에 이르기까지 발달의 연속성 속에서 기질의 개념과 차원을 구성하고 있으며 유아의 기질을 개인적인 반응성과 조절의 측면으로 나누어 측정할 수 있다는 장점을 가진다. 이후 타당화 연구를 통해 기질을 구성하는 15개의 항목이 부정적 정서, 의도적 통제, 외향성의 3가지 차원으로 구분되었다(Rothbart et al., 2001). 부정적 정서는 슬픔, 공포, 분노/좌절, 불안, 반응 회복율/진정성으로 구성되며, 의도적 통제는 억제 조절, 주의 통제, 낮은 자극 선호성, 지각 민감성으로 구성되며, 외향성은 접근성, 강한 자극 선호성, 미소/웃음, 활동 수준, 충동성, 수줍음으로 구성된다.

유아의 기질이 정서조절에 미치는 영향은 다양한 선행연구에서 밝혀져 왔는데, 유아의 반응성과 정서성 특히 부정적 정서성은 유아의 정서조절과 관련되는 주요 요인으로 검증되어 왔다. 실제 4-5세 유아의 부정적 정서성은 유아의 정서조절(Kwon, 2011; Lee & Moon, 2008)과 관련이 있었는데, 부정적 정서성을 가진 유아가 상대적으로 자기 및 타인에 대한 정서를 잘 조절하지 못하는 것으로 밝혀졌다. 아동의 경우에도 정서성이 아동의 부적응적 정서조절과 관련이 있었으며(Lee, 2009), 부정적 정서반응 및 감정접근 정서조절 전략과 관련이 있었다(Kim, 2004). 국외의 연구에서도 일관된 결과가 보고되었는데, 유아가 부정적 반응성과 정서성을 가질수록 자신의 정서를 잘 조절하지 못하고(Yagmurla & Altan, 2010), 부정적 방식의 정서조절 전략을 사용하는 것으로 나타났다(Blair et al., 2004). 3-5세 유아의 부정적 정서성과 분노 반응은 유아의 긍정적인 정서대처방식과는 부적으로, 회피적 정서대처방식과 정적으로 관련이 있었다(Eisenberg et al., 1993; Fabes & Eisenberg, 1992). 관찰 및 실험 연구에서도 정서적 강도가 낮은 유아가 어린이집에서 자신의 분노를 좀 더 잘 조절하지 못하며(Eisenberg et al., 1994), 실망스러운 선물을 받은 후 긍정적 정서표현을 상대적으로 잘 하지 못하는 것으로 나타났다(Garner & Power, 1996). 정서성과 함께 주의 통제 및 의도 통제는 유아가 자신의 정서를 감독하고 조절하고 다양한 전략들을 사용하는 능력과 관련이 된다. 3세 유아의 의도 통제는 유아의 부정적 정서조절 전략의 사용과 부적으로 관련이 있었으며(Blair et al., 2004), 4-5세 유아의 지속성은 유아의 정서조절과 정적 관련이 있었다(Yagmurla & Altan, 2010). 아동을 대상으로 한 연구에서도 아동의 주의집중성은 정서조절 전략과 관련이 있는 것으로 보고되었다(Lim & Park, 2002). 마지막으로 유아의 활동성, 접근성, 충동성 등의 성향을 포함하는 외향성은 외부 자극에 대한 유아의 정서적 반응 및 대처방식과 관련된다. 4-5세 유아의 접근성은 유아의 정서조절과 정적 관련이 있었으며(Yagmurla & Altan, 2010), 아동의 접근·융통성은 적응적 정서조절과 정적으로, 부적응적 정서조절과는 부적으로 관련이 있었다(Lee, 2009). 또한 아동의 활동성은 감정 발산적, 공격적, 회피적 정서조절 방식 등 부정적인 정서조절 방식과 관련이 되었으며, 접근·융통성은 문제 중심적인 대처 방식 등의 긍정적인 정서조절 방식과 관련이 있었다(Lim & Park, 2002).

이상의 국내외 연구를 통해 유아의 기질 즉 부정적 정서, 의도적 통제, 외향성이 유아의 정서조절 및 정서조절 전략 사용과 밀접하게 관련됨을 알 수 있다. 그러나 기존 연구에서는 기질과 정서조절의 관계가 연령별로 어떠한 양상을 보이는지 발달 차이를 살펴보지 못한 제한점을 지닌다. 활동 수준, 자극 민감성 및 긍정적 정서·사회성과 같은 기질의 요소들은 유아기, 아동기, 또는 초기 성인기에 이르기까지 상당히 안정적이므로(Caspi & Silva, 1995; Lemery et al., 1999; Pedlow et al., 1993) 기질과 정서조절의 관계가 연령에 따른 차이를 보이지 않을 가능성이 있다. 그러나 정서조절에서 나타나는 발달차로 인해 기질과의 관계에서 3세와 5세 유아 간 양상의 차이가 나타날 가능성이 있으므로 이에 대해 살펴볼 필요가 있다.

한편 기존 연구에서는 주로 어머니가 보고한 정서조절에 대한 기질의 영향력을 밝히고 있어, 유아가 어린이집이나 낯선 타인과의 관계에서 보이는 정서조절에 기질이 어떠한 영향을 미치는 지에 대해서는 제대로 검증하지 못하였다. 또한 측정 방식에 대한 명확한 구분없이 연구의 결과를 제시하고 있어, 기질이 정서조절에 미치는 영향에 대한 종합적인 결론을 내리기 힘들다는 한계를 지닌다. 유아의 정서조절은 측정되는 상황이나 보고자에 따라 다양하게 나타날 수 있다. 실망 상황과 같은 실험을 통해 측정한 유아의 정서조절은 낯선 타인 즉 실험자와의 사회적 관계에서 정서 표출 규칙을 이용하여 정서적 갈등을 조절하는 능력에 국한되어 있어 실제 유아의 전반적인 정서조절 양상을 살펴보기에는 한계가 있다. 교사와 부모의 보고를 통해 유아의 정서조절을 살펴보는 경우, 유아가 어린이집이나 가정 내에서 생활하면서 보이는 정서조절의 다양한 측면이 반영될 수 있다는 장점이 있다. 그러나 정서조절이 측정되는 환경이 어떠한지 또는 문항의 특성이 어떠한지에 따라 결과가 다르게 나타날 수 있다. 또래와 교사와의 관계가 형성되는 어린이집 상황, 부모와 형제자매와의 관계가 형성되는 가정 상황, 낯선 성인과의 관계가 형성되는 실험 상황에서 유아가 보이는 정서조절은 상황의 특성에 따라 다를 수 있다. 따라서 실험상황에서 직접적인 관찰을 통해 측정되는 유아의 정서조절과 교사와 어머니의 보고를 통해 측정되는 어린이집 및 가정 상황에서 나타나는 유아의 정서조절이 기질과 어떻게 관련되는지 구체적으로 살펴볼 필요가 있다. 부정적 정서와 외향성과 같은 반응적 과정의 기질과 의도적 통제와 같은 통제적 과정의 기질은 실험 상황과 어린이집 및 가정 상황에서 나타나는 정서조절에 각각 다른 영향력을 지닐 것으로 예상된다.

이상을 종합해보면, 본 연구에서는 3, 5세 유아의 기질이 상황에 따른 정서조절에 미치는 영향을 밝혀보고자 한다. 유아의 기질을 부정적 정서, 의도적 통제, 외향성의 하위 영역으로 구분하여 각각의 기질이 실험 상황에서 나타난 정서조절과 교사가 보고한 어린이집 상황에서의 정서조절, 어머니가 보고한 가정 상황에서의 정서조절에 어떠한 영향을 미치는지 구체적으로 밝혀보고자 한다. 또한 유아의 기질이 정서조절에 미치는 영향이 연령에 따라 차이가 있는지 함께 살펴보고자 한다. 이를 토대로 본 연구는 유아의 기질과 정서조절 연구에서 활용될 수 있는 이론적 기초 자료를 제공하고, 유아의 기질이 정서조절에 미치는 영향에 대해 종합적인 결론을 제시하고자 한다.

이러한 연구 목적에 따라 설정한 연구문제는 다음과 같다.

연구문제 1. 유아의 기질(부정적 정서, 의도적 통제, 외향성)은 상황에 따른 정서조절(실험 상황, 어린이집 및 가정 상황)과 유의한 관계가 있는가?

연구문제 2. 유아의 기질(부정적 정서, 의도적 통제, 외향성)은 상황에 따른 정서조절(실험 상황, 어린이집 및 가정 상황)에 유의한 영향을 미치는가?

Ⅱ. 연구방법

1. 연구대상

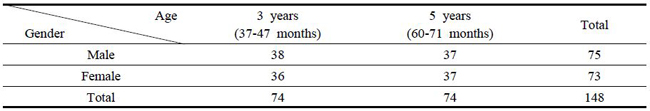

본 연구는 유아의 기질이 상황에 따른 정서조절에 미치는 영향을 알아보기 위해 서울의 중류층 거주 지역 소재의 어린이집 5곳에 다니는 만 3세와 5세 유아 148명을 연구대상으로 선정하였다. <Table 1>에서 보는 바와 같이, 연구대상 유아는 3세 75명과 5세 73명으로 구성되었으며, 성별은 대략 동수로 구성되었다. 유아의 평균 연령은 3세 42.78개월(연령범위: 37개월~47개월), 5세 65.10개월(연령범위: 60개월~71개월)이었으며, 어머니의 평균 연령은 36.17세(연령범위: 28세~46세)이었다.

2. 연구도구

유아의 기질을 측정하기 위해 Rothbart(1996)의 Children's Behavior Questionnaire-very short form(CBQ)을 사용하였다. CBQ 척도 번역 시 문화적 차이가 있는 부분은 수정하였으며(예. ‘boogie man’-귀신), 이중 언어 사용이 가능한 아동학 전공자가 최종적으로 검토하였다. CBQ는 총 187문항으로 부정적 정서, 의도적 통제, 외향성의 3가지 차원으로 구성되어 있는데(Rothbart et al., 2001), 3가지 차원은 다시 15개의 하위 영역으로 구분된다. 이 연구에서 사용한 CBQ-very short form은 CBQ의 축약형으로 외향성, 부정적 정서, 의도적 통제의 3가지 하위 항목으로 구성되며 각 항목별로 각 12문항씩 총 36문항으로 구성된다. 구체적으로 부정적 정서는 ‘화가 나면 달래기 매우 힘들다’, ‘어떤 과제를 해내지 못했을 때 우울해하는 편이다’, ‘도둑이나 귀신을 무서워한다’ 등 유아의 부정적인 정서 상태를 측정하는 문항으로 구성된다. 의도적 통제는 ‘그림을 그리거나 색칠을 할 때, 집중을 잘 한다’, ‘지시를 잘 따른다’, ‘위험하다고 얘기한 장소에는 천천히 조심스럽게 접근한다’ 등 유아의 집중과 통제 능력을 측정하는 문항으로 구성된다. 외향성은 ‘어떤 사람과도 잘 지내는 편이다’, ‘저녁 때까지 지치지 않고 에너지가 넘친다’, ‘종종 새로운 상황에서 성급하게 행동한다’ 등 유아의 활동 수준과 외부 자극에 대한 유아의 반응을 측정하는 문항으로 구성된다. 어머니는 유아의 행동에 대해 1~7점(전혀 그렇지 않다-매우 그렇다)으로 평정하며, 해당 사항이 없는 행동에 대해서는 ‘해당 사항 없음’으로 표시한다. ‘해당 사항 없음’으로 표기된 문항은 그 문항이 포함된 하위 영역의 총점 평균을 산출하여 점수를 부여한다. 기질의 각 영역별 총점 범위는 12~84점이며, 점수가 높을수록 유아의 부정적 정서, 의도적 통제, 외향성이 높음을 의미한다. 각 하위 항목 문항의 Cronbach's α값은 .71, .68, .73로 신뢰롭게 나타났다.

(1) 실험 상황에서의 정서조절: 실망 선물 실험

실망스러운 선물을 받은 후 유아가 보이는 정서표현을 살펴보기 위해 Cole(1986)과 Saarni(1984)가 사용한 부호화 체계를 수정 보완하여 사용하였다. 유아의 정서표현은 긍정적 표현과 부정적 표현으로 구분되며, 각각의 정서표현에 얼굴표정과 언어표현 범주가 포함된다. 유아의 정서표현에 대한 부호화 범주 및 내용은 <Table 2>와 같다.

유아의 정서표현을 관찰하기에 선물을 받은 후 15초 동안의 반응을 분석하는 것이 적절하다는 선행 연구(Carlson & Wang, 2007; Cole, 1986; Garner & Power, 1996)를 참고하여, 이 연구에서도 유아가 상자를 열어 선물을 발견한 직후의 15초와 실험자가 문을 닫고 나간 직후의 15초 동안의 반응만을 분석하였다. 15초 동안 유아가 보이는 반응을 3초 단위 5개 구간으로 구분하여 각 구간에서 긍정적 표현과 부정적 표현에 해당하는 얼굴 표정이나 언어 표현이 나타나면 1점, 나타나지 않으면 0점을 부여하여 채점하였다. 총점은 5개 구간별 점수를 합산하여 산출했으며, 유아가 획득할 수 있는 긍정적 표현의 총점범위는 0-25점, 부정적 표현의 총점 범위는 0~30점이다. 이 연구에서는 유아가 실망스러운 선물을 받은 후 발생하는 부정적 정서를 조절하여 실험자가 없을 때 보다 있을 때 긍정적인 표현은 더 많이 하고 부정적인 표현은 더 적게 하려고 노력한 경우 유아가 정서조절을 잘 한 것으로 간주하였다. 따라서 유아의 정서조절 점수는 실망스러운 선물을 받은 후 실험자 앞에서 보인 유아의 긍정적, 부정적 표현이 실험자가 나간 후 얼마나 변화했는지의 차이 즉 유아가 실험자가 없을 때보다 있을 때 실망스러운 정서를 조절하여 표현한 긍정적, 부정적 표현의 변화량을 의미한다. 실험자가 있을 때와 없을 때 간의 긍정적 표현 점수 차이와 부정적 표현 점수 차이를 합산하여 산출한 정서조절의 총점 범위는 -55~+55점이며, 총점이 높을수록 유아가 정서조절을 더 잘 한 것으로 본다.

채점의 정확성을 높이기 위해 음소거 상태에서 얼굴표정만을 평정한 후 언어표현을 평정하였으며, 동일 구간을 반복적으로 살펴보았다. 채점의 신뢰도를 확보하기 위해 전체 대상자의 20%를 연구자 외 아동학 전공자 1인이 채점하여 채점자 간 일치도를 살펴보았다. 실망스러운 선물을 받은 후 실험자가 있을 때의 긍정적 표현은 .86, 부정적 표현은 .81, 실험자가 없을 때의 긍정적 표현은 .93, 부정적 표현은 .83의 일치도를 보였다. 관찰자 간의 평정이 일치하지 않은 경우 합의를 통해 결정했으며, 주요 합의 내용은 전체 분석에 반영하였다.

(2) 어린이집 및 가정 상황에서의 정서조절

교사와 어머니의 보고를 통해 유아가 어린이집 및 가정 상황에서 보이는 정서조절을 측정하기 위해 Shield와 Cicchetti(1997)의 Emotion Regulation Checklist(ERC)의 일부 문항을 사용하였다. ERC는 유아의 정서적 유연성과 적응성, 강도, 분노 조절, 사회적으로 적절한 방식의 정서표현을 측정하는 24문항으로 구성되어 있다. 이 중 14문항은 부정적인 정서표현과 조절에 해당되며(예. ‘쉽게 화가 폭발하거나 짜증을 내는 경향이 있다’, ‘친구가 말을 걸면 부정적으로 반응한다’, ‘갑자기 울컥하고 쉽게 흥분하는 편이다’), 10문항은 긍정적인 정서표현과 조절에 해당된다(예 ‘친구가 말을 걸면 긍정적으로 반응한다’, ‘흥분된 기분을 조절할 수 있다’, ‘기분이 나쁘거나 속상할 때 금방 기분이 회복된다’). 총 24문항 중 정서조절과 관련성이 적고 유아의 기분이나 감정 상태와 관련된다고 판단된 6개의 문항(예. ‘명랑한 아이이다’, ‘감정의 기복이 크다’, ‘쉽게 좌절한다’, ‘어른에게 칭얼거리거나, 들러 붙는다’, ‘슬퍼하거나 기운이 없어 보인다’, ‘감정 표현이 단조롭다’)을 제외한 18개 문항을 사용하였다. 이 중 9개 문항은 부정적 정서표현과 조절에, 나머지 9개 문항은 긍정적 정서표현과 조절에 해당된다. 교사와 어머니는 각 문항에 대해 1~4점(거의 그렇지 않다-매우 그렇다)으로 평정하며, 부정적 정서조절 문항은 역채점하여 총점을 산출하였다. 정서조절의 총점 범위는 교사와 어머니가 보고한 점수 각각 18~72점이며 점수가 높을수록 유아가 어린이집 및 가정 상황에서 자신의 정서를 잘 조절함을 의미한다. 교사가 평정한 문항의 Cronbach's α값은 .86, 어머니가 평정한 문항의 Cronbach's α값은 .79로 신뢰롭게 나타났다.

3. 연구절차

유아의 정서조절을 측정하기 위한 연구도구의 적합성을 검증하여 연구 설계의 타당도를 높이기 위해, 서울시 소재 어린이집 2곳에서 3세 유아 10명과 5세 유아 10명 총 20명과 만 3세와 5세 유아반 교사 각각 2명씩 총 4명을 대상으로 예비조사를 실시하였다. 교사 면접과 유아 대상 실험 관찰을 통해 실망 선물 실험 절차와 부호화 범주를 수정 보완하였다. 먼저 교사와의 면접을 통해 만 3세와 5세 유아들이 선호하는 선물의 종류를 선정하였으며, 실험 관찰 시 유아의 반응과 선호도를 조사하여 통해 최종적으로 선물의 종류를 결정하였다. 남아들이 선호하는 선물에는 스티커, 카드, 비타민, 작은 장난감 자동차 등이, 여아들이 선호하는 선물에는 스티커, 머리핀이나 악세사리, 수첩, 비타민 등이 포함되었다. 중립적인 선물과 실망스러운 선물 선정을 위해 색종이, 지우개, 색연필, 부러진 가위, 부러진 연필이 포함되었다. 유아를 대상으로 다양한 선물에 대한 선호도를 조사한 결과 연령과 성별에 따라 선호하는 캐릭터 차이는 있었으나, 유아들은 캐릭터 스티커와 비타민을 선호하는 것으로 나타났다. 중립적인 선물로는 색종이와 지우개가, 실망스러운 선물로는 부러진 연필이 가장 적절한 것으로 나타났다. 선행연구(Cole, 1986; Cole et al., 1994)에서는 10가지 선물을 유아에게 제시하였으나, 유아가 10개의 선물에 대해 순위를 매기기에는 무리가 있을 것을 예상되어 5-8개의 선물을 제시하여 순위를 매겨보도록 하였다. 3, 5세 유아 모두가 흥미를 가지면서 쉽게 순위를 매기기에 5개의 선물이 가장 적절한 것으로 판단되었으며, 따라서 유아에게 선호하는 선물 2가지(대부분의 아이들이 1위 또는 2위로 고른 선물), 중립적인 선물 2가지(대부분의 아이들이 중간 정도 순위로 고른 선물), 실망스러운 선물 1가지(대부분의 아이들이 마음에 들지 않는다고 한 선물)로 선물을 구성하여 제시하기로 결정하였다.

본조사는 2012년 7월 2일부터 2012년 9월 7일에 걸쳐서 서울의 중류층 지역의 어린이집 5곳에서 3세와 5세 각 80명씩 총 160명의 유아와 해당 유아의 어머니 160명 및 담임교사 28명을 대상으로 실시하였다. 본조사는 실망스러운 선물을 받은 후 유아가 보이는 정서반응을 관찰하기 위해 고안된 Saarni(1984)의 실험을 수정 보안한 Cole(1986)의 실험을 사용하였다. 이 실험에서는 유아가 원하지 않는 선물을 받은 후 자신의 실망스러운 감정을 어떻게 표현하는지 실험자가 있을 때와 없을 때로 나누어 관찰한다. 실험 방법을 구체적으로 살펴보면, 먼저 유아가 실험장소로 들어오면 실험자 A가 5개의 선물(스티커, 비타민, 색종이, 지우개, 부러진 연필)을 보여주고 가장 마음에 드는 것부터 마음에 들지 않는 것을 골라 1~5까지 순서를 매기도록 한다. 유아가 선물을 고르면 실험자 A가 나가고, 실험자 B가 들어와 2회로 나누어 유아에게 과제를 제시하고 각각의 과제를 수행한 후에 선물을 준다. 이때 유아가 실망스러운 선물을 받기 전 선물에 대한 기대를 가질 수 있도록 첫 번째 과제 수행 후 유아가 가장 마음에 든다고 고른 선물을 먼저 주고, 두 번째 과제 수행 후 가장 마음에 들지 않는다고 한 선물을 준다. 유아에게 선물을 줄 때는 선물이 보이지 않도록 상자에 넣어 제시하며 유아가 직접 열어보도록 한다. 유아가 선물을 열어본 후 실험자는 중립적인 자세를 유지하며 30초 동안 유아와 함께 있다가, 밖으로 나가 30초 후에 다시 들어온다. 실험은 독립된 공간에서 연구자와 유아 1:1로 진행되었으며, 실망 선물 실험의 전 과정은 비디오카메라로 녹화하였다.

유아를 대상으로 실험을 진행하는 기간 중에 유아의 기질 및 어린이집과 가정 상황에서의 정서조절을 측정하기 위해 어머니와 담임교사를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 실험에 참여한 전체 160명의 연구대상 유아 중 어머니의 설문지가 수거되지 않거나, 실험 절차상 오류가 발생한 대상을 제외한 148명을 최종 분석대상으로 선정하였다.

4. 자료분석

조사대상자의 일반적인 특성을 알아보기 위해 빈도와 평균을 사용하였으며, 유아의 기질과 상황에 따른 정서조절의 관계를 살펴보기 위해 Pearson 적률 상관계수를 사용하였다. 마지막으로 유아의 기질이 상황에 따른 정서조절에 미치는 영향을 살펴보기 위해 중다회귀분석을 사용하였다.

Ⅲ. 연구결과 및 해석

1. 유아의 기질과 상황에 따른 정서조절의 관계

유아의 기질과 정서조절의 간에 관계가 있는지 살펴보기 위해 상관관계 분석을 실시하였다. 먼저 <Table 3>에서 보는 바와 같이, 기질의 하위 차원 간의 관계에서는 유아의 의도적 통제와 외향성 간에 부적 상관관계가 나타났다(r=-.26, p<.05). 기질과 정서조절간의 관계에서는 유아의 부정적 정서가 가정 상황에서의 정서조절과 유의한 부적관련이 있었으며(r=-.41, p<.001), 외향성 역시 가정 상황에서의 정서조절과 유의한 부적 관련이 있는 것으로 나타났다(r=-.22, p<.01). 유아의 의도적 통제는 어린이집 상황에서의 정서조절과 유의한 정적 관련이 있었으며(r=.39, p<.001), 가정 상황에서의 정서조절과도 유의한 정적 관련이 있었다(r=.51, p<.001). 상황에 따른 정서조절 간의 관계에서는 어린이집과 가정 상황에서의 정서조절 간에 유의한 정적 관련이 나타났다(r=.28, p<.05).

연령별로 살펴보면, 3세 유아의 경우 기질의 하위 차원 간에는 유의한 관련성이 나타나지 않았다. 3세 유아의 기질과 정서조절 간의 관계에서는 유아의 부정적 정서가 가정 상황에서의 정서조절과 유의한 부적 관련이 있었으며(r=-.34, p<.01), 외향성 역시 가정 상황에서의 정서조절과 유의한 부적 관련이 있는 것으로 나타났다(r=-.34, p<.01). 상황에 따른 정서조절 간의 관계에서는 실험 상황에서의 정서조절이 어린이집 상황에서의 정서조절과 유의한 정적 관련이 있었으며(r=.25, p<.05), 어린이집과 가정 상황에서의 정서조절 간에 유의한 정적 관련이 나타났다(r=.24, p<.05). 5세 유아의 경우에도 기질의 하위 차원 간에는 유의한 관련성이 나타나지 않았다. 5세 유아의 기질과 정서조절 간의 관계에서는 유아의 부정적 정서가 가정 상황에서의 정서조절의 유의한 부적 관련이 있었으며(r=-.41, p<.001), 외향성 역시 가정 상황에서의 정서조절과 유의한 부적 관련이 있는 것으로 나타났다(r=-.28, p<.05). 유아의 의도적 통제는 어린이집 상황에서의 정서조절과 유의한 정적 관련이 있었으며(r=.41, p<.001), 가정 상황에서의 정서조절과도 유의한 정적 관련이 있었다(r=.49, p<.001). 상황에 따른 정서조절 간의 관계에서는 어린이집과 가정 상황에서의 정서조절 간에 유의한 정적 관련이 나타났다(r=.24, p<.05).

2. 유아의 기질이 상황에 따른 정서조절에 미치는 영향

유아의 기질이 상황에 따른 정서조절에 미치는 영향을 살펴보기 위해 중다회귀분석을 실시하였다. 먼저 <Table 4>에서 보는 바와 같이, 실험 상황에서의 정서조절의 경우, 유아의 기질이 정서조절에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 어린이집 상황에서의 정서조절의 경우, 유아의 의도적 통제가 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다(β=.18, p<.05). 연령과 세 가지 기질 변수가 포함된 모형은 유아의 정서조절을 8%(R²=.08, p<.05)로 설명해주었다. 연령별로 살펴보면, 3세 유아의 경우 기질이 어린이집 상황에서의 정서조절에 영향을 미치지 않았지만, 5세 유아의 경우 의도적 통제가 어린이집 상황에서의 정서조절에 영향을 미치는 것으로 나타났다(β=.40, p<.01). 세 가지 기질 변수가 포함된 모형은 어린이집 상황에서의 정서조절을 20%(R²=.20, p<.01) 설명해주었다. 유아의 가정 상황에서의 정서조절의 경우 부정적 정서(β=-.38, p<.001), 의도적 통제(β=.31, p<.001), 외향성(β=-.25, p<.001) 모두 유아의 정서조절에 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 연령과 세 가지 기질 변수가 포함된 모형은 유아의 정서조절을 32%(R²=.32, p<.001) 설명해주었다. 연령별로 살펴보면, 3세 유아의 경우 유아의 부정적 정서(β=-.35, p<.01)와 외향성(β=-.31, p<.01)이 가정 상황에서의 정서조절에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 세 가지 기질 변수가 포함된 모형은 가정 상황에서의 정서조절을 24%(R²=.24, p<.001) 설명해주었다. 5세 유아의 경우 부정적 정서(β=-.41, p<.001), 의도적 통제(β=.45, p<.001), 외향성(β=-.18, p<.001) 모두 가정 상황에서의 정서조절에 유의한 영향을 미치며, 세 가지 기질 변수가 포함된 모형은 가정 상황에서의 정서조절을 44%(R²=.44, p<.001) 설명해주는 것으로 나타났다.

Ⅳ. 결론 및 논의

본 연구에서는 3, 5세 유아의 기질이 상황에 따른 정서조절에 미치는 영향을 살펴보았다. 밝혀진 연구결과를 요약하고, 선행연구를 토대로 이에 대해 논의해 보면 다음과 같다.

첫째, 유아의 기질과 정서조절 간의 관계를 살펴 본 결과, 유아의 가정 상황에서의 정서조절은 유아의 부정적 정서, 의도적 통제, 외향성 모두와 관련이 있었으며, 어린이집 상황에서의 정서조절은 유아의 의도적 통제와 관련이 있는 것으로 나타났다. 연령별로 3세 유아의 경우 유아의 부정적 정서와 외향성이 가정 상황에서의 정서조절과 관련이 있었다. 5세 유아의 경우 부정적 정서, 의도적 통제, 외향성 모두 가정 상황에서의 정서조절과 관련이 있었으며, 의도적 통제는 어린이집 상황에서의 정서조절과도 관련되는 것으로 나타났다. 상황에 따른 정서조절 간의 관계에서는 어린이집과 가정 상황에서의 정서조절 간에 유의한 정적 관련이 나타났다. 연령별로 3세 유아의 경우 어린이집 상황에서의 정서조절이 실험 상황 및 가정 상황에서의 정서조절과 관련이 있었으며, 5세 유아의 경우 어린이집과 가정 상황에서의 정서조절 간에만 관련성이 나타났다. 3세 유아의 실험 상황에서의 정서조절이 어린이집 상황에서의 정서조절과 유의미한 관련이 나타난 결과는 어린이집에서 정서를 잘 조절하는 유아가 낯선 사람과의 관계에서 자신의 정서를 더 잘 조절할 수 있음을 일부 설명해준다. 아동은 부모보다 또래나 교사와 있을 때 정서 표출 규칙을 사용하여 정서조절을 더 잘해야 한다고 생각하는데(Zeman & Garber, 1996; Underwood et al., 1992), 어린이집에서 또래와 교사에 대해 정서 표출 규칙을 더 잘 사용한 유아가 실제 낯선 실험자에게도 정서 표출 규칙을 더 잘 사용하여 정서조절을 한 것으로 해석해 볼 수 있다. 3세 유아와 달리 5세 유아의 경우 어린이집 상황에서의 정서조절이 실험 상황에서의 정서조절과 유의하게 관련되지 않는 것으로 나타났다. 이는 정서조절 및 인지능력이 보다 안정적으로 발달한 5세 유아의 경우 친숙한 또래와 교사와의 관계보다 낯선 타인과의 관계에서 자신의 정서를 더 바람직하게 조절해야함을 보다 정확하게 인식하기 때문에, 평소보다 실험 상황에서 자신의 정서를 조절하기 위해 더욱 노력하여 교사의 평가와 실험을 통한 측정 결과가 서로 관련되지 않은 것으로 해석된다. 유아의 어린이집 상황에서의 정서조절과 가정 상황에서의 정서조절은 정적 관련이 있었으나, 상관이 높지 않았다. 이는 아동의 정서·행동 문제에 대한 교사와 어머니의 보고가 유의한 차이를 보이지는 않지만 어머니-아버지간의 보고 등에 비해서는 상관이 낮은 것으로 보고된 선행연구(Achenbach et al., 1987; Kolko & Kazdin, 1993; Stanger & Lewis, 1993)와 일치하는 결과이다. 이와 같이 유아의 정서조절은 측정하는 상황이나 보고자에 따라 다르게 평정될 수 있으며, 이는 정서조절 연구 시 어떠한 상황에서 누가 측정한 것인지를 분명히 밝히고 이를 구분하여 해석해야 함을 시사한다.

둘째, 유아의 기질이 실험 상황에서의 정서조절에 미치는 영향을 살펴본 결과, 유아의 기질은 실험 상황에서의 정서조절에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이는 선행연구(Garner & Power, 1996)와 일치하는 않는데, 연구 대상 연령 및 기질의 측정 도구가 달라 결과에 차이가 나타난 것으로 해석된다. 또한 실험 상황에서는 순간적으로 자신의 정서를 의도적으로 조절해야하는 능력이 요구되므로, 상대적으로 유아의 성격적 성향인 기질의 영향력이 나타나지 않은 것으로 해석해 볼 수 있다.

셋째, 유아의 기질이 어린이집 상황에서의 정서조절에 미치는 영향을 살펴본 결과, 유아의 의도적 통제는 교사가 보고한 어린이집 상황에서의 정서조절에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 연령별로 3세 유아의 경우 기질이 어린이집 상황에서의 정서조절에 영향을 미치지 않았지만, 5세 유아의 경우 의도적 통제가 어린이집 상황에서의 정서조절에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 유아의 의도적 통제와 주의 집중 능력이 정서조절에 긍정적 영향을 미친다는 선행연구 결과(Blair et al., 2004; Lim & Park, 2002; Yagmurla & Altan, 2010)를 지지한다. 어린이집에서 유아는 또래와 교사와의 관계 속에서 보다 의도적으로 자신의 정서를 조절하려고 노력하며, 이로 인해 자기 조절 과정 특성을 지닌 의도적 통제가 영향을 미친 것으로 보인다. 어린이집 상황보다 실험 상황이 보다 정서조절이 요구되는 상황이지만 실험 상황에서는 순간적인 통제 능력이 요구되므로 유아의 기본적 기질 성향이 영향을 미치지 않은 것으로 추측된다. 3세 유아의 경우 의도적 통제의 영향력이 유의하지 않았는데, 억제를 조절하고 주의를 통제하는 성향이 충분히 안정적으로 발달하지 않아 정서 조절 과정에서 의도적 통제가 영향을 미치지 않은 것으로 해석된다. 이와 달리 5세 유아의 경우 자기-조절 측면의 기질 특성이 보다 발달하여, 안정된 개인의 성격 특성이 가정에서 뿐 아니라 어린이집 상황에서의 정서조절에까지 반영된 것으로 해석된다.

넷째, 유아의 기질이 가정 상황에서의 정서조절에 미치는 영향을 살펴본 결과, 유아의 부정적 정서, 의도적 통제, 외향성 모두 어머니가 보고한 가정상황에서의 정서조절에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 연령별로 3세 유아의 경우 부정적 정서와 외향성이, 5세 유아의 경우 의도적 통제, 부정적 정서, 외향성 모두 가정 상황에서의 정서조절에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 유아의 부정적 정서와 의도적 통제 및 외향성이 어머니가 보고한 정서조절에 영향을 미쳤음을 보고한 선행연구 결과(Blair et al., 2004; Eisenberg et al., 1993; Fabes & Eisenberg, 1992; Kwon, 2011; Lee, 2009; Lee & Moon, 2008; Lim & Park, 2002; Yagmurla & Altan, 2010)와 일치한다. 이는 유아의 기질과 정서조절에 대해 어머니가 평정하였기 때문에 기질과 정서조절의 평정자가 일치하여 두 가지 변인간의 관련성이 높게 나타난 결과로 해석될 수 있다. 그러나 어머니의 평정은 유아가 가정 생활에서 보이는 모습을 근거로 하므로, 어린이집에 비해 가정에서는 유아가 가진 기본적 정서 성향이 보다 잘 드러나 기질이 정서조절과 관련된 것으로도 해석해 볼 수 있다. 이와 같이 3세 유아의 경우 부정적 정서와 외향성과 같은 반응적 특성의 기질이 가정 상황에서의 정서조절에 영향을 미쳤는데, 가정에서는 어머니에게 정서를 조절해야할 필요성이 적으므로 유아의 반응 성향이 정서표현으로 자연스럽게 이어져 나타난 결과로 해석된다. 또한 3세 유아의 경우 집중하고 통제하는 성향이 유아의 반응적 성향에 비해 상대적으로 발달하지 않아 의도적 통제의 영향력이 나타나지 않은 것으로 보인다. 반면 5세 유아는 자신을 통제하는 성향이 보다 발달하여 의도적 통제의 영향력이 부정적 정서와 외향성과 같은 반응적 특성보다 상대적으로 정서조절에 좀 더 영향을 미친 것으로 해석된다. 또한 5세 유아의 경우 정서 조절 능력이 발달하여 3세 유아에 비해 어린이집 뿐 아니라 가정 상황에서도 자신의 정서를 조절하여 표현하고자 노력하며, 이 과정에서 의도적 통제가 중요한 역할을 한 것으로 해석해 볼 수 있다.

이상의 결과를 종합해 보면, 유아의 기질은 정서조절에 영향을 미치는 중요한 요인임을 확인할 수 있었다. 특히 유아의 기질은 연령이 증가되어도 크게 변하지 않는 개인의 성격 특성이나, 기질과 정서조절의 관계가 연령에 따라 다르게 나타날 수 있으며, 더불어 정서조절을 측정되는 상황이나 평정자에 따라 기질이 정서조절에 미치는 영향이 다르게 나타날 수 있음을 확인할 수 있었다. 먼저 기질은 3세 유아보다는 5세 유아의 정서조절에 상대적으로 더 큰 영향을 미쳤는데, 연령이 증가하면서 유아의 기질이 보다 안정화되어 정서조절에 대한 기질의 영향 역시 보다 커진 것으로 해석된다. 한편 유아의 기질이 반응적 과정인지 통제적 과정인지에 따라 3세와 5세 유아의 정서조절에 미치는 영향력이 다르게 나타났다. 부정적 정서와 외향성과 같은 반응적 특성은 어린 유아에게 상대적으로 영향력을 보였지만, 의도적 통제와 같은 통제적 특성은 보다 연령이 높은 유아에게 더 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 유아의 기질은 어머니가 보고한 가정 상황에서 나타나는 정서조절에 상대적으로 더 큰 영향을 미쳤다. 이는 자신의 정서를 통제할 필요성이 작은 가정에서는 유아의 기질적 특성이 정서표현에 더 많이 반영됨을 보여준다. 어머니는 유아의 정서를 가장 잘 수용하는 지지자로 유아는 어머니에게 자신의 성격을 보다 많이 드러낼 수 있다. 이에 대해 한 가지 더 생각해볼 수 있는 부분은 가정 상황에서의 정서조절과 유아의 기질에 대해 보고한 사람이 어머니로 동일하다는 점이다. 어머니는 자녀의 기질과 정서조절에 대해 비슷하게 평가하여 교사가 보고한 정서조절보다 어머니가 보고한 정서조절이 유아의 기질과 더욱 관련될 수 있을 것이다. 그럼에도 불구하고 기질 중 의도적 통제의 경우 교사가 평정한 어린이집 상황에서의 정서조절에 영향을 미치는 것으로 나타나, 가정 상황에서의 정서조절과 기질의 관련성을 평정자의 일치성만으로는 설명할 수 없음을 시사한다.

마지막으로 본 연구의 제한점을 살펴보고 이를 근거로 후속연구를 위한 제언을 하면 다음과 같다. 먼저 본 연구는 정서조절이 기질에 미치는 영향을 3, 5세 유아로 구분하여 연령차를 밝혔으나, 만 4세 유아를 연구 대상에서 제외하여 발달적 경향을 살펴보지 못하였다. 후속 연구에서는 3, 4, 5세 유아를 대상으로 연구해 그 발달적 경향을 밝힐 수 있기를 제언한다. 또한 유아의 정서조절은 실험과 교사 및 어머니의 보고를 통해 측정하였으나, 유아의 기질은 어머니가 보고한 자료만을 사용하였다. 유아의 기질 역시 보고자에 따라 그 차이가 있을 것으로 예상되므로, 후속 연구에서는 교사나 아버지 등 다양한 양육자가 보고한 유아의 기질이 정서조절과 어떠한 관계를 가지는지 밝혀볼 필요성이 제기된다. 마지막으로 본 연구에서는 교사와 어머니의 보고를 통해 유아가 어린이집 및 가정 상황에서 보이는 정서조절을 측정하였다. 교사는 유아가 어린이집에서 보이는 모습을, 어머니는 유아가 가정에서 보이는 모습을 토대로 유아의 정서조절에 대해 보고하였을 것은 분명하나, 평정자의 차이가 결과의 차이로 이어졌을 가능성이 일부 존재한다는 제한점이 있다. 따라서 후속 연구에서는 어린이집과 가정에서 나타나는 유아의 정서조절을 직접 관찰하여, 기질과 상황에 따른 정서조절의 관련성을 보다 구체적으로 밝혀볼 필요성이 제기된다.

이러한 제한점에도 불구하고 본 연구는 유아의 기질이 정서조절에 미치는 영향을 구체적으로 밝히고 이 과정에서 정서조절이 측정되는 상황과 연령에 따른 차이를 고려하였다는 점에서 큰 의의가 있다. 유아의 정서조절을 다양한 측면에서 측정하여 유아의 기질이 정서조절과 어떠한 관계를 가지며, 그 관계가 연령에 따라 어떻게 다른 지를 밝힘으로써, 유아의 기질과 정서조절의 관계를 보다 종합적으로 규명하고자 시도하였다는 점에서 의의를 찾을 수 있다. 이를 통해 유아의 주 양육 환경으로서 가정 뿐 아니라 어린이집의 중요성이 더욱 커지고 있는 현 상황에서, 실제 유아 보육 환경에서 유아의 적응을 도울 수 있는 실질적인 자료를 제공하였다는 점에서 의의가 있다.

Acknowledgments

본 논문은 박사학위논문의 일부임.

References

-

T. M Achenbach, S. H McConaughy, C. T Howell, Child/adolescent behavioral and emotional problems: Implications of cross-informant correlations for situational specificity, Psychological Bulletin, (1987), 101(2), p213-232.

[https://doi.org/10.1037//0033-2909.101.2.213]

-

K. A Blair, S. A Denham, A Kochanoff, B Whipple, Playing it cool: Temperament, emotion regulation, and social behavior in preschoolers, Journal of School Psychology, (2004), 42, p419-443.

[https://doi.org/10.1016/j.jsp.2004.10.002]

-

S. M Carlson, T. S Wang, Inhibitory control and emotion regulation in preschool children, Cognitive Development, (2007), 22, p489-510.

[https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2007.08.002]

-

A Caspi, P. A Silva, Temperamental qualities at age three predict personality traits in young adulthood: Longitudinal evidence from a birth cohort, Child Development, (1995), 66, p486-498.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1995.tb00885.x]

-

P. M Cole, Children's spontaneous control of facial expression, Child Development, (1986), 57, p1309-1321.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1986.tb00459.x]

-

P. M Cole, T. A Dennis, K. E Smith-Simon, L. H Cohen, Preschoolers' emotion regulation strategy understanding: Relations with emotion socialization and child self-regulation, Social Development, (2008), 18, p325-352.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2008.00503.x]

-

P. M Cole, C Zahn-Waxler, K. D Smith, Expressive control during a disappointment: Variations related to preschoolers' behavior problems, Developmental psychology, (1994), 30(6), p835-846.

[https://doi.org/10.1037//0012-1649.30.6.835]

- S. A Denham, Emotional development in young children, NY: Guildford, (1998).

-

S. A Denham, A Kochanoff, Parental contributions to preschoolers' understanding of emotion, Marriage and Family Review, (2002), 34, p311-343.

[https://doi.org/10.1300/J002v34n03_06]

-

N Eisenberg, R. A Fabes, J Bernzweig, M Karbon, R Poulin, L Hanish, The relations of emotionality and regulation to preschoolers' social skills and sociometric status, Child Development, (1993), 64, p1418-1438.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1993.tb02961.x]

-

N Eisenberg, R. A Fabes, M Nyman, J Bernzweig, A Pinuelas, The relations of emotionality and regulation to children's anger-related reactions, Child Development, (1994), 65, p109-128.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1994.tb00738.x]

-

R. A Fabes, N Eisenberg, Young children's coping with interpersonal anger, Child Development, (1992), 63(1), p116-128.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1992.tb03600.x]

-

P. W Garner, T. G Power, Preschoolers' emotional control in the disappointment paradigm and its relation to temperament, emotional knowledge, and family expressiveness, Child Development, (1996), 67, p1406-1419.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1996.tb01804.x]

- Y. S Hwang, The relationship with young children’s early school adaptation, play characteristics and self-regulation by teacher’s evaluation, Korean Association for Learner-centered Curriculum and Instruction, (2011), 15(4), p99-116.

- K.-H Kim, Relationship between temperament and emotion regulation with negative emotion, Korean Journal of Child Studies, (2004), 25(6), p355-370.

-

D. J Kolko, A. E Kazdin, Emotional/behavioral problems in clinic and nonclinic children: Correspondence among child, parent and teacher reports, Journal of child psychology and psychiatry, (1993), 34(6), p991-1006.

[https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1993.tb01103.x]

-

C. B Kopp, Regulation of distresses and negative emotions: A developmental view, Developmental Psychology, (1989), 25, p343-354.

[https://doi.org/10.1037//0012-1649.25.3.343]

-

Y. H Kwon, Children’s relational and overt aggression in relation to their negative emotionality, emotional regulation, and maternal parenting behaviors, Korean Journal of Human Ecology, (2011), 20(5), p927-940.

[https://doi.org/10.5934/KJHE.2011.20.5.927]

- J. H Lee, H. J Moon, Effects of children’s emotionality, emotion regulation, and maternal parenting behaviors on children’s peer competence, Korean Journal of Child Studies, (2008), 29(4), p1-14.

-

K.-N Lee, The effects of maternal emotion expression, temperament and self-esteem on emotion regulation among children, Korean Journal of Human Ecology, (2009), 18(6), p1209-1219.

[https://doi.org/10.5934/KJHE.2009.18.6.1209]

-

E. A Lemerise, W. F Arsenio, An integrated model of emotion processes and cognition in social information processing, Child Development, (2000), 71, p107-118.

[https://doi.org/10.1111/1467-8624.00124]

-

K. S Lemery, H. H Goldsmith, M. D Klinnert, D. A Mrazek, Developmental models of infant and childhood temperament, Developmental Psychology, (1999), 35, p189-204.

[https://doi.org/10.1037//0012-1649.35.1.189]

- H. S Lim, S. Y Park, Child’s sex, temperament, mother’s emotion regulation and parenting as related to child’s emotion regulation, Korean Journal of Child Studies, (2002), 23(1), p37-52.

-

J. G Parker, S. R Ahser, Peer relations and later personal adjustment: Are low-accepted children at risk, Psychological Bulletin, (1987), 102, p357-389.

[https://doi.org/10.1037//0033-2909.102.3.357]

-

R Pedlow, A Sanson, M Prior, F Oberklaid, Stability of maternally reported temperament from infancy to 8 years, Developmental Psychology, (1993), 29, p998-1007.

[https://doi.org/10.1037//0012-1649.29.6.998]

- M. K Rothbart, Children's Behavior Questionnaire(Version 1), (1996).

-

M. K Rothbart, S. A Ahadi, D. E Evans, Temperament and personality: Origins and outcome, Journal of Personality and Social Psychology, (2000), 78(1), p122-135.

[https://doi.org/10.1037//0022-3514.78.1.122]

- M. K Rothbart, S. A Ahadi, K. L Hershey, Temperament and social behavior in childhood, Merrill-Palmer Quarterly, (1994), 40, p21-39.

- M. K Rothbart, S. A Ahadi, K. L Hershey, P Fisher, Investigations of temperament as 3-7 years: The children's behavior questionnaire, Child Development, (2001), 72, p1394-1408.

- M. K Rothbart, D Derryberry, Developmen of individual differences in temperament. In M. E. Lamb & A. L. Brown (Eds.), Advances in developmental psychology, (1981), 1, p37-86, Hillsdale, NJ: Erlbaum.

-

C Saarni, An observation study of children's attempts to monitor their expressive behavior, Child Development, (1984), 55, p1504-1513.

[https://doi.org/10.2307/1130020]

-

A Shields, D Cicchetti, Emotion regulation among school-age children: The development and validation of a new criterion Q-sort scale, Developmental Psychology, (1997), 33(6), p906-916.

[https://doi.org/10.1037//0012-1649.33.6.906]

-

A Shields, S Dickstein, R Seifer, L Giusti, K. D Magee, B Spritz, Emotional competence and early school adjustment: A study of preschoolers at risk, Early Education & Development, (2001), 12(1), p74-96.

[https://doi.org/10.1207/s15566935eed1201_5]

-

C Stanger, M Lewis, Agreement among parents, teachers, and children on internalizing and externalizing behavioral problems, Journal of Clinical Child Psychology, (1993), 22(1), p107-115.

[https://doi.org/10.1207/s15374424jccp2201_11]

-

R. A Thompson, Emotion regulation: A theme in search of definition. In N. Fox(Ed.), The development of emotion regulation, Monographs of the Society fo Research in Child Development, (1994), 59(2-3, Serial No. 240), p25-52.

[https://doi.org/10.1111/j.1540-5834.1994.tb01276.x]

-

M. L Underwood, J Coie, C. R Herbsman, Display rules for anger and aggression in school-age children, Child Development, (1992), 63, p366-380.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1992.tb01633.x]

-

B Yagmurla, O Altan, Maternal socialization and child temperament as predictors of emotion regulation Turkish preschoolers, Infant and Child development, (2010), 19, p275-296.

[https://doi.org/10.1002/icd.646]

-

J Zeman, J Garber, Display rules for anger, sadness, and pain: It depends on who is watching, Child development, (1996), 67, p957-973.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1996.tb01776.x]