Evaluation of Texture Image and Preference to Men’s Suit Fabrics according to Mechanical Properties, Hand and Fabric Information of Wool Blended Fabrics

In this study, differences of texture image and preference for men’s suit fabrics according to mechanical properties, hand and fabric information were investigated. 55 subjects evaluated texture image and preference of 12 kinds of wool blended fabrics. For statistical analysis, t-test and pearson correlation coefficients were used. The results were as follows: Most of mechanical properties effected on texture images, and bending property and shearing property were effected on tactile preference and purchasing preference. For hand, objective hand values showed correlations with subjective texture images and preferences, but THV had almost no correlations. In sensory images according to presence of fabric information, fabrics were evaluated thinner, lighter, more pliable and smooth by cognition of wool blending ratio. For sensibility images, fabrics were evaluated more refined, intellectual, dignified and less practicable after recognize of wool blending ratio. In preferences, tactile preference was increased and purchasing preference was decreased after recognize fabric information. Therefore, significant differences of texture image and preference were observed according to presence of fabric information.

Keywords:

wool blended fabric, texture image, preference, mechanical property, fabric information, 모 혼방직물, 질감이미지, 선호도, 역학적 특성, 소재 정보Ⅰ. 서 론

모 직물은 촉감과 탄성, 보온성 등의 우수한 성능으로 정장용 소재로 가장 선호되어 왔으나 최근 소비자들이 경제성과 의복 관리의 편리성을 추구함에 따라 정장용 의류 소재에 있어서도 모 혼방 직물, 특히 모와 폴리에스테르의 혼방소재가 많이 사용되고 있다.

소비자들이 의류를 구매 할 때에 고려하는 여러 가지 요인 중에서 감각과 감성 등의 질감이미지는 중요한 역할을 하며(Roh & Ryu, 2007a), 이에 대하여 영향 미치는 여러 요인들에 대하여 많은 연구들이 이루어진 바 있다. 남성복의 정장용 소재로는 대부분 모직물의 질감이미지 및 선호도에 대한 선행연구들이 이루어졌으며, 평활감, 밀도, 압축에너지, 드레이프감 등이 영향 요인으로 나타난 바 있다.(Bae & Kim, 2003; Ju & Ryu, 2004; Ko & Kim, 2002; Ko et al, 2003; Roh & Ryu, 2005; Ryu et al., 2002)

혼방 소재로는 주로 편성물을 대상으로 하여 이루어졌는데, 객관적 및 주관적 감성평가(Kim & Park, 2006; Kim & Park, 2007)와 양모의 혼용율과 질감 요인의 관련성이 연구되었고(Ju & Ryu, 2005), 혼방 니트 소재의 선호도에 대해 구성 특성 보다는 질감 및 감성이미지가 많은 영향을 미치는 것으로 나타났다(Ju, 2005; Roh & Ryu, 2007b; Roh & Kim, 2008).

모 혼방 직물을 대상으로 한 연구는 양모와 폴리에스테르 혼방직물의 태 및 남자 춘추용 양복지로서의 선호도에 관한 연구(Kim & Lee, 1996)에서 양모 80% /폴리에스테르 20% 능직은 silky, smooth, soft의 감각 때문에 가장 선호되는 것으로 나타났다. 모 혼방 직물의 질감이미지 및 선호도에 관한 연구는 많지 않은데, 최근에 정장용 소재로 모와 합성섬유의 혼방 직물이 많이 사용되는 경향에 따라 이러한 주제에 대한 연구의 필요성이 크다고 생각된다.

직물의 주관적 감각이나 태 등의 평가 시에 직물의 특성 이외에 다른 여러 요인이 영향을 미친다는 연구 결과들도 있다. 질감이미지에 대한 영향 요인으로 평가 방법의 차이를 고찰한 연구들로서 Ko et al.(2003)은 모직물을 촉감각과 시감각을 사용하여 평가 시의 주관적 감각의 차이를 고찰하였고, Lee & Kim(2004)은 의류 소재의 주관적인 태 평가 방법으로서 시․촉각, 촉각, 시각 방법을 비교한 결과, 밀도감과 탄력감을 나타내는 형용사에서 세 방법 사이에 유의한 차이가 있었고, 시각 평가는 다른 두 방법의 평가치와 유의한 차이를 나타내었다. Yi et al.(2009)은 시각과 촉각에 의한 직물 질감의 차이와 역학적 성질의 영향을 비교한 결과, ‘매끄럽다’와 ‘세련되다’는 유의한 차이가 있었다. 또, Kim & Kim(2004)은 기준 직물의 제시와 비제시 방법에 따른 소모 직물의 촉감 평가를 비교한 결과, 주관적 감각은 유사한 결과를 나타내었으나 기준 직물을 제시하는 경우에 편차가 적어서 주관적인 오차를 줄일 수 있다고 하였다. 또한, Kim(1999, 2000)은 직물의 주관적 태 평가 시 평가자의 성별, 연령, 전문성에 따라 태 평가치에 차이가 있음을 밝힌 바 있다.

이와 같이 직물의 주관적 질감의 평가 시에 평가 방법, 소재 제시 방법 및 평가자의 특성 등 직물 특성 이외의 요인도 영향을 미침을 볼 수 있으며 같은 맥락에서 소재 정보의 유무에 따라서도 질감이미지의 평가가 차이가 있을 것이라 생각된다.

소재 정보에 대한 선행연구는 주로 온라인 쇼핑과 관련하여, 오픈마켓을 이용하는 소비자들은 쾌락적 쇼핑동기 중 브랜드와 특별한 제품에 대한 관심이 높을수록 패션소재에 대해 중요시 하며(Choi, 2012), 18~21세의 소비자들은 1차적인 시각적 정보로 사진정보(visual image)를 가장 중요하게 생각하고, 텍스트 소재 정보로는 소재 특성 설명, 소재 질감 설명, 세탁 관리 방법, 섬유 혼용율 순으로 중요하게 여기는 것으로 나타났다(Lee et al. 2012). 오프라인의 경우에 대학생들은 의복구매 시 중요한 요소로서 디자인, 색, 품질, 가격 다음으로 소재라고 생각하며, 의류 구매시 소재에 대한 기대 편익은 구김과 보풀이 잘 생기지 않음, 동작 편리성, 세탁관리성, 촉감, 흡수쾌적성 순서로 기대하였다(Na et al., 2011). 따라서 소재정보는 온라인 및 오프라인 구매 시 소비자들의 의사 결정에 중요한 역할을 할 수 있고, 의복의 선택 시 소재 정보, 특히 소재의 섬유 혼용율 정보의 유무에 따라 질감이미지 및 선호도가 달라질 수 있다고 생각된다. 따라서 소재 정보에 따른 질감이미지와 선호도를 살펴봄으로서 정장용 소재 기획 시 소비자의 선호도에 부합하는 시장 전략에 도움이 되는 기초 자료를 제공할 수 있을 것이다.

본 연구에서는 전보(Kim & Na, 2011)에 이어 남성 정장용 소재인 모 혼방직물의 주관적 질감이미지 및 선호도 평가에 있어서 직물의 특성 중 소재의 역학적 특성 및 객관적 태와 직물 특성 이외의 요인으로서 소재 정보에 따른 차이에 대하여 고찰해보고자 한다.

Ⅱ. 연구방법

1. 시료

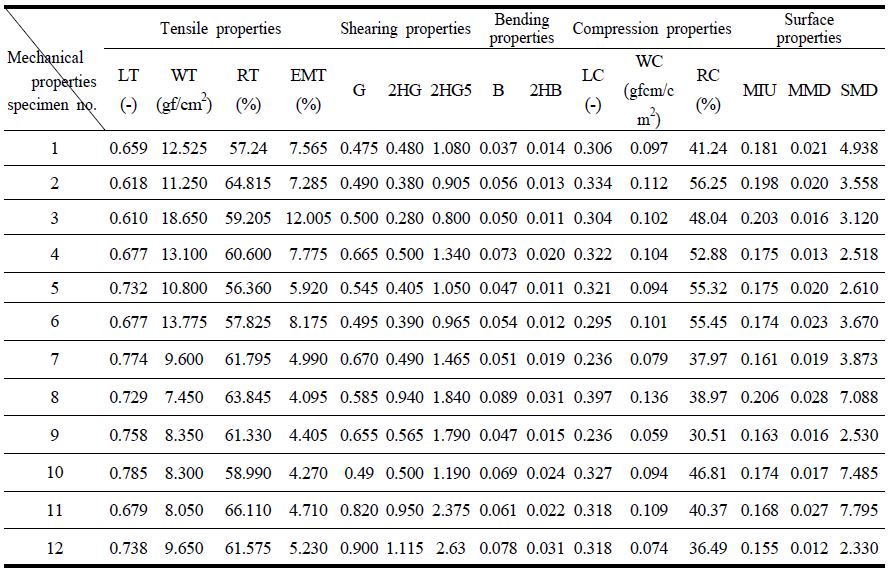

연구에 사용된 시료는 전보(Kim & Na, 2011)와 동일하게 모 섬유의 혼방비율이 다양한 시판 정장용 의류소재를 이용하였다. 직물의 색상은 무채색으로, 또 조직은 능직으로 통일하고 직물의 특성으로서 두께는 두께 측정기(thickness gauge)를 사용하여 10-2mm까지 측정하였고(KS K 0506), 무게는 전자저울을 사용하여 직물의 무게를 10-2g까지 측정하였으며(KS K 0514), 밀도는 직물 분해경(pick glass)을 이용하여 단위 면적당 경사와 위사의 올수를 측정하였다. 직물의 특성은 <Table 1>과 같다. 또, 직물의 역학적 특성을 KES-FB system(KATO TECH)를 이용하여 인장, 굽힘, 전단, 압축, 표면 특성 및 두께와 중량의 16항목 특성 값을 표준조건 하에서 측정하였다. 측정결과는 <Table 2>와 같다. 또한, KES-FB를 통해 얻은 역학적 특성치를 신사용 동복지(KN-301- WINTER)로 계산하여 KOSHI(stiffness), NUMERI(smoothness), FUKURAMI (fullness and softness), THV(total hand value)의 태 값을 산출하였다.

2. 질감이미지 및 선호도 평가

의류학을 전공하는 여자 대학생 및 대학원생 55명을 대상으로 모 혼방직물의 질감이미지와 선호도 평가에 대한 조사를 실시하였다. 설문지는 선행연구(Kim & Na, 1999; Kim et al., 2003; Kim & Na, 2011; Park & Ryu, 1999; Shin & Lee, 2002) 및 예비조사 결과를 바탕으로 감각이미지 평가의 25문항과 감성이미지 평가에 대한 21문항, 그리고 선호도 평가의 4항목으로 구성하였다.

모 혼방 직물에 대한 선호도와 질감 이미지의 평가는 전보(Kim & Na, 2011)와 동일한 방법으로 실시하였으며, 12종의 시료를 시각 및 촉각을 이용하여 평가자별로 충분한 시간동안 관찰한 후, 감각과 감성 이미지 및 선호도에 대한 각 문항을 7점 척도로 평가하게 하였다. 즉, 제시된 형용사에 대하여 ‘전혀 그렇지 않다’에 해당하면 1점, ‘매우 그렇다’에 해당하면 7점으로 평가하였다. 질감이미지는 총 46개의 항목으로서 매끄럽다, 부드럽다, 얇다, 가볍다, 딱딱하다, 뻣뻣하다 등의 감각이미지와 우아하다, 고급스럽다, 로맨틱하다, 세련되다, 편안하다 등의 감성이미지에 대해 평가하며, 선호도는 정장용 직물에 대한 촉감 및 구매 선호도를 평가하도록 하였다. 평가 조건으로는 소재 정보가 없는 상태와 있는 상태에서 두 번 평가하였고, 소재 정보로는 섬유 혼용율을 제시하였다.

3. 통계분석

Spss win 13.0을 이용하여 역학적 특성, 태 및 소재 정보와 질감이미지 및 선호도의 상관관계는 Pearson 상관계수를 이용하여 분석하였으며 소재 정보의 유무에 따른 질감 이미지와 선호도의 비교는 paired t-test를 실시하였다.

Ⅳ. 결과 및 고찰

1. 모 혼방직물의 질감이미지 평가

모 혼방직물의 질감이미지에 대하여 전보(Kim & Na, 2011)에서 요인분석을 실시하여 ‘표면특성’, ‘부피감’, ‘강경감’, ‘신축감’, ‘습윤감’, ‘중량감’의 6가지 감각이미지 요인과 ‘클래식’, ‘실용적’, ‘개성적’, ‘세련된’의 4가지 감성이미지 요인이 추출되었다. 모 혼방직물의 질감이미지 중 감각이미지에 대한 영향요인으로 KES-FB 시스템에 의해 측정된 역학적 특성간의 상관관계를 분석하여 <Table 3>에 제시하였다. 그 결과, ‘표면특성’은 굽힘특성(Bending property; 2HB, B), 전단특성(Shearing property; 2HG5, 2HG)과 정적 상관이 높아, 굽힘 및 전단 강성과 이력이 큰 직물은 ‘표면특성’ 이미지가 높게 나타났고, ‘부피감’은 전단특성(2HG5, 2HG), 굽힘특성(B), 인장특성(Tensile property)중 RT와는 부적상관, WT와는 정적상관이 나타나 전단이력과 굽힘강성이 낮으면서 인장회복이 작고 인장에너지가 큰 직물이 ‘부피감’의 감각이미지를 나타내었다. 또한 ‘강경감’은 굽힘특성(2HB, B), 전단특성(2HG5, 2HG)과 정적 상관관계가 나타나, 굽힘강성이 크고 굽힘 및 전단이력이 큰 직물은 “강경감‘의 이미지를 가지는 것으로 평가되며, ‘신축감’은 인장특성(WT, EMT)과 정적 상관, 굽힘이력(2HB)과 부적 상관이 나타나 인장 에너지와 신장성이 크며 굽힘 및 전단 이력이 큰 소재는 ‘신축감’의 감각이미지를 나타내었다. 또, ‘중량감’은 굽힘특성(B, 2HB)과 정적 상관이 높아서 굽힘강성이 큰 직물이 ‘중량감’ 의 감각이미지를 표현함을 확인할 수 있었다.

전체적으로 모 혼방직물의 주관적 감각이미지에 대하여 직물의 역학적 특성 중 특히 ‘굽힘특성’과 ‘전단특성’의 상관이 높게 나타났으므로 직물의 곡면 형성능 및 드레이프성에 영향을 주는 ‘굽힘특성’과 ‘전단특성’이 모 혼방 소재의 ‘표면특성’과 ‘부피감’, 그리고 ‘강경감’ 등의 주관적 감각이미지에 주요한 영향을 미침을 알 수 있다.

Na et al.(2013)의 연구에서 여름철 셔츠용 마직물 소재의 역학적 특성 대부분은 감각이미지와 상관이 있는 것으로 나타났고, 겨울용 잠옷에 대한 직물의 역학적 특성 중에서는 전단특성이 주관적 감각을 평가하는데 중요하게 나타난 바 있다(Kwon et.al., 2004). 또, 여성 정장용 소재의 주관적 감각이미지와 상관성이 높은 역학적 특성은 전단특성과 굽힘특성으로 특히 굽힘특성의 상관성이 높게 나타나서(Kim & Na, 2013), 본 연구에서와 마찬가지로 다양한 용도별 소재의 감각이미지에 대한 역학적 특성의 영향을 확인 할 수 있다.

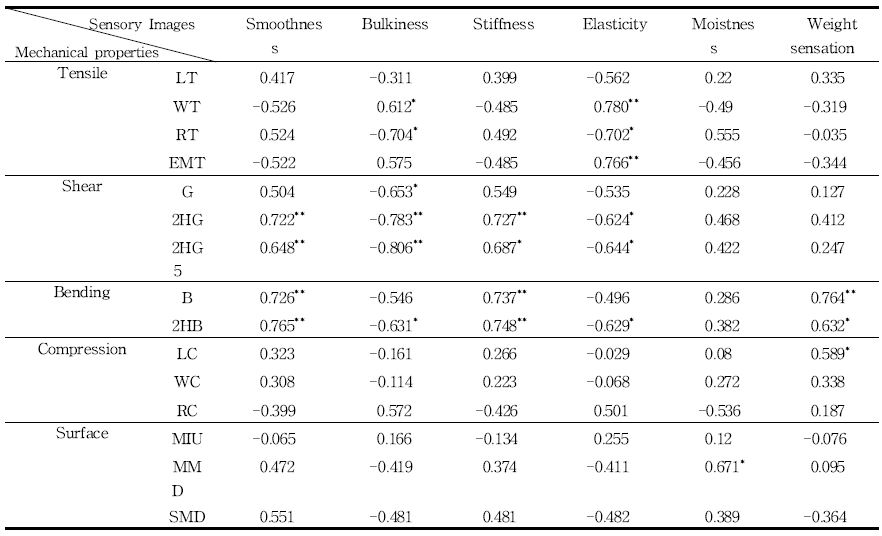

다음으로, 4 가지의 감성이미지 요인과 역학적 특성간의 상관관계를 알아본 결과는 <Table 4>와 같다. 그 결과, ‘클래식’ 이미지는 굽힘특성(2HB, B), 전단특성(2HG5, 2HG), 인장특성(WT, EMT)과 부적 상관으로, 굽힘강성과 굽힘 및 전단이력이 낮고 인장에너지와 신장성이 낮은 직물은 단정하고 점잖은 감성이미지를 나타내며, ‘실용적’ 이미지는 전단특성(2HG5, 2HG, G)과 부적 상관이 나타나 전단강성이나 이력이 낮은 작물이 ‘실용적’ 이미지를 표현하고, ‘세련된’ 이미지는 굽힘특성(2HB, B), 전단특성(2HG)과 부적 상관 및 인장특성(WT, EMT)과 정적 상관이 나타나서 굽힘강성이 낮고 굽힘과 전단 이력이 낮으면서 인장에너지와 신장성이 좋은 직물이 나타내는 감성이미지라 할 수 있다. 따라서 직물의 ‘굽힘특성’과 ‘전단특성’은 모 혼방 소재의 ‘클래식’, ‘실용적’ 감성이미지에 주요한 영향을 미치므로, 직물의 곡면 형성능 및 드레이프성이 우수한 소재가 단정하고 점잖은 감성을 나타내지만 실용성은 낮다고 평가됨을 알 수 있다.

감성이미지와 역학적 특성의 관련성에 대한 선행연구로, 시각과 촉각에 의한 직물의 질감차이와 역학적 성질의 영향을 비교한 연구 결과(Yi et al., 2009), 촉각 평가 시에는 신장성과 표면 거칠기, 시각 평가 시에는 전단강성과 무게가 감성이미지에 영향을 미쳤고, 방모직물의 구조 및 표면 특성에 따른 질감 이미지 분석한 연구(Ko & Kim, 2002)에서는 섬유의 모 혼방율은 클래식 이미지에 영향을 미쳤고, 촉감이 매끄러울 때에는 엘레강스 이미지, 표면이 거칠고 불규칙할 때에는 내추럴이미지와 캐주얼이미지가 잘 나타난다고 하였으므로 본 연구 결과와 마찬가지로 역학적 특성이 감성이미지에 미치는 영향을 확인할 수 있었다.

이와 같이 모 혼방직물의 역학적 특성이 감성이미지에 미치는 영향을 확인할 수 있으나 역학적 특성과 감각 이미지 간의 상관이 많이 나타남을 살펴볼 때 역학적 특성은 감각 이미지들을 더욱 잘 나타낸다고 볼 수 있다.

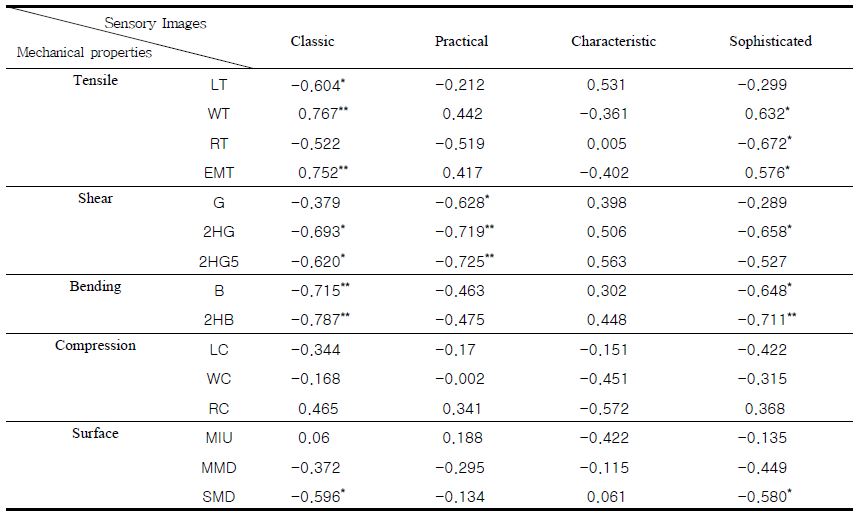

모 혼방직물의 객관적 태와 주관적 질감이미지와의 관계를 알아보기 위하여 KES-FB 시스템에 의해 측정된 태와 질감이미지 평가 점수의 상관관계를 <Table 5>에 제시하였다. 객관적 태와 감각이미지의 상관을 살펴본 결과, KOSHI(stiffness)는 ‘강경감’, ‘표면특성’, ‘중량감’과 정적 상관관계가, ‘부피감’, ‘신축감’과는 부적 상관관계가 나타나, 직물이 딱딱하고 폭신하지 않고 신축성이 없으면서 표면이 매끄러운 감각을 나타내며, NUMERI(smoothness)는 ‘부피감’, ‘신축감’과 정적상관, ‘습윤감’, ‘표면특성’, ‘강경감’과 부적 상관이 나타나, 직물이 폭신하고 신축성이 있으며, 차갑고 매끄럽거나 딱딱하지 않는 감각을 나타내었다. 또한, FUKURAMI (fullness&softness)는 ‘신축감’, ‘부피감’과 정적 상관관계, ‘습윤감’, ‘표면특성’, ‘강경감’과는 부적 상관관계가 나타나, 신축성이 있으면서 폭신하고, 차갑지 않고 매끄럽고 딱딱하지 않는 감각을 나타내어서 대체적으로 모 혼방직물의 역학적 특성으로 측정된 객관적 태와 주관적 감각이미지의 상관이 높음을 알 수 있으므로 직물의 역학적 특성으로 주관적 감각이미지를 예측할 수 있다고 생각된다.

또한, 객관적 태와 감성이미지와의 관계를 살펴본 결과, KOSHI는 ‘클래식’, ‘실용적’, ‘세련된’ 이미지와 부적 상관관계를 보여서, 직물이 단정하지 않고 세련되지 않으며 실용적이지 않은 감성을 나타내었다. NUMERI와 FUKURAMI 는 ‘클래식’, ‘세련된’ 이미지와 정적 상관이 나타나, 직물이 단정하고 세련된 감성을 표현하였다.

그러나, 감성이미지에 있어서 KOSHI는 ‘개성적’, NUMERI와 FUKURAMI는 ‘실용적’, ‘개성적’ 이미지와 상관이 낮게 나타나 감성이미지는 감각이미지에 비해 직물의 역학적 특성만으로 예측하기 어려움을 알 수 있다.

또한 THV(Total Hand Value)값과 주관적인 감각 및 감성이미지와는 상관이 낮음을 살펴 볼때, 단지 THV만으로는 주관적 질감이미지를 예측하기 어렵다고 판단된다. 선행연구에서도 이와 같은 결과가 나타났는데, 직물의 객관적 태와 주관적 태 평가를 비교한 연구(Kim & Lee, 1998)에서 KOSHI 등의 객관적 태 측정치는 중량감, 표면특성 등의 주관적 태와 높은 상관을 보였으나 종합 태는 주관적 선호도와 일치하는 경향을 보이지 않아서 주관적 태를 예측하기에는 적절하지 않다고 하였다. 이에 대한 이유로는 본 연구를 포함한 질감이미지 관련 국내 선행연구들(Bae & Kim, 2003; Kim & Lee, 1996)에서 추출된 질감이미지는 일본에서 개발된 KES-FB 시스템에 의해 측정된 종합태보다 더욱 세분화된 감각이미지가 추출되어 국가와 문화에 따른 태 평가의 차이 때문으로 해석할 수 있다. 따라서 THV는 절대적인 기준치가 될 수 없고 참고 자료로만 사용해야 할 것이라 생각된다.

소재 정보로서 모 혼방율을 제시하고 이에 따라 주관적 질감이미지의 평가에 차이가 있는지를 알아보기 위하여 소재 정보 유·무에 따른 감각 이미지 요인의 평가 점수 차이를 비교한 결과는[Figure 1]과 같다. 소재 정보에 따른 감각이미지 평가에서 모두 ‘표면특성’ 이미지가 가장 주요한 요인으로 나타났으며, 모 혼방율의 소재 정보가 없는 상태에서 평가 시에 섬유의 표면이 더욱 매끄럽고 거칠지 않다고 평가한 것을 볼 수 있었다. 소재 정보에 따른 차이가 가장 많이 나는 감각이미지 요인은 ‘중량감’으로서 모 혼방율 소재 정보를 알고 난 후에는 모 100%의 소재가 좀 더 얇고 가볍다고 느끼는 것으로 나타났고, ‘강경감’ 감각이미지 요인에서도 마찬가지로 소재 정보 인지 후에 모 100%의 소재가 좀 더 유연하다고 느끼는 것으로 나타났으며, ‘신축감’ 요인은 소재 정보에 따른 의미 있는 차이가 나타나지 않았다. 따라서 소재 정보에 따른 감각이미지를 비교 할 때 모 혼방율에 대한 소재 정보를 인지 시에는 모 혼용율이 높은 소재가 더욱 얇고 가볍고 유연하나 표면이 덜 매끄럽다고 느끼는 것으로 나타나 모 혼방율의 소재 정보 제공이 주관적 감각이미지의 평가에 영향을 미침을 알 수 있었다.

양모/폴리에스테르 혼방직물의 태에 관한 연구(Kim & Lee, 1996)에서 봄․가을 남성 정장용 소재로서의 선호도에 있어서 양모 80% / 폴리에스테르 20% 의 능직물이 silky, smooth, soft한 감각을 나타내어 가장 선호되었고, 폴리에스테르 100%의 평직은 가장 비선호되었는데, 이는 scratchy, smooth, flexible의 감각 때문이라고 하여서, 역시 섬유 혼용율은 질감이미지에 대한 영향 요인으로 나타난 바 있다.

![[Figure 1] [Figure 1]](/xml/01887/KJHE_2014_v23n2_317_f005.jpg)

Sensory Images according to Fabric Information*p<.05 Smoothness, Bulkiness, Stiffness, Moistness, Weight sensation

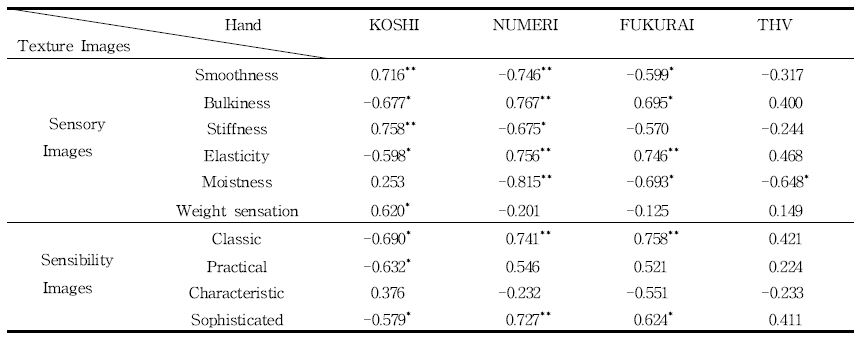

다음으로 4 가지의 감성이미지 요인에 대한 평가 차이를 [Figure 2]에 비교하였다. 소재 정보 유무에 따른 감성이미지 평가에서 모두 ‘클래식’ 감성이미지 요인이 가장 주요한 요인으로 나타났으며, 소재 정보를 알고 난 후에는 모든 소재를 더욱 단정하고 지적이며 품위가 있다고 평가하였다. 소재 정보에 따른 차이가 가장 많이 나는 감성이미지 요인은 ‘실용적’, ‘개성적’ 요인으로 나타났으며, ‘실용적’ 요인은 모 혼방의 소재 정보를 알고 난 후에는 모든 소재가 좀 더 실용성이 적다고 평가되었다. ‘개성적’ 요인은 모 혼방의 소재 정보 인지 전에는 모 함유율이 가장 낮은 모 30% 소재가 모 50% 이상의 소재보다 더욱 개성적으로 나타났으나 소재 정보 인지 후에는 모 50% 이상의 소재와 유사하게 개성적 이미지가 낮아졌고, ‘세련된’ 감성 요인은 소재 정보 유·무에 따라 유의한 차이가 보이지 않았다. 따라서 소재 정보에 따른 감성이미지 비교 시, 모 혼방 정보를 알고 난 후에는 소재의 이미지가 더욱 단정하고 지적이며 품위가 있다고 느끼나 실용성과 개성은 다소 떨어진다고 평가하였고 이러한 경향은 모 함유율이 낮은 소재의 경우에 더욱 두드러지게 나타나 감성이미지에서도 감각이미지와 마찬가지로 모 혼방율 소재 정보의 인지 여부에 따라 감성이미지가 다르게 평가됨을 확인하였다.

이는 전보(Kim & Na, 2011)에서 모 혼방 직물의 특성 중 섬유 혼용율은 질감이미지에 가장 영향을 미치는 요인으로 나타난 바 있으므로, 이와 같은 맥락으로 해석할 수 있다.

2. 모 혼방직물의 선호도 평가

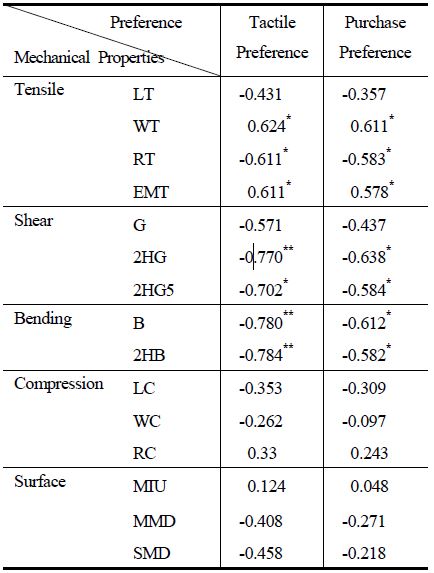

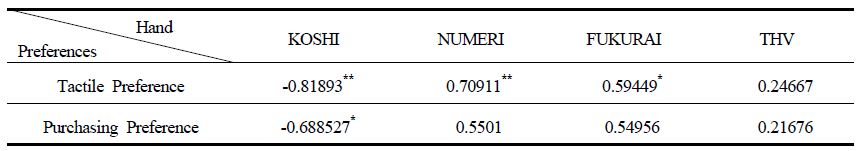

모 혼방직물의 선호도 평가에 대한 영향 요인으로 역학적 특성과의 상관관계를 분석하여 <Table 6>에 제시하였다. 그 결과, 촉감 선호도는 굽힘특성(2HB, B), 전단특성(2HG, 2HG5, G)과 부적 상관성이 높고, 구매 선호도도 전단특성(2HG5, 2HG, G), 굽힘특성(2HB, B)과 부적 상관이 높아서, 굽힘특성과 전단특성이 낮은 소재가 촉감 및 구매 시 선호된다고 평가되어, 촉감 선호도와 구매 선호도 모두 앞에서의 질감이미지에서 영향요인으로 나타났던 것과 마찬가지로 잘 굽혀지는 성질과 우수한 드레이프성이 영향을 미치는 것으로 나타났다.

역학적 특성과 선호도의 관계를 고찰한 선행 연구결과(Na et al., 2013)에서 여름철 셔츠용 소재의 촉감 및 구매 선호도에 영향을 미치는 역학적 특성은 인장에너지(WT), 전단강성(G), 마찰계수 평균편차(MMD), 중량(W)인 것으로 나타났으며, 춘하 남성슈트 소재의 선호도에는 직물의 역학적 특성 중 압축에너지(WC)가 주로 영향을 미치는 것으로 나타나(Roh & Ryu, 2005), 소재의 용도에 따라 선호도에 영향을 미치는 직물의 역학적 특성이 달라짐을 확인할 수 있다.

모 혼방직물에 대한 선호도 평가와 객관적 태와의 관계를 알아보았으며, 상관계수를 <Table 7>에 제시하였다. 그 결과, 촉감 선호도 및 구매 선호도와는 KOSHI (stiffness)와 부적상관이 가장 높게 나타나, 유연한 소재일수록 선호도가 높았으며, 특히, 촉감 선호도는 KOSHI뿐만 아니라 NUMERI(smoothness)의 상관이 높게 나타나, 소재가 유연하고 매끄러울수록 촉감 선호도가 높은 것을 알 수 있다.

태와 선호도에 대한 선행연구에서, 춘하 남성 정장용으로는 매끄럽고 부드럽고 압축에 필요한 에너지가 적은 직물이 선호되었고(Roh & Ryu, 2005), 재킷과 코트용 방모직물의 표면 특성과 질감이미지가 선호도 및 구매의사에 미치는 영향을 분석한 결과(Ko & Kim, 2002), 표면이 부드러우면서 표면상태가 균일하게 편평한 직물이 선호되는 것으로 나타나서 본 연구 결과와 같은 경향을 볼 수 있었다.

소재 정보의 인지 여부가 모 혼방 소재의 촉감 선호도와 구매 선호도 평가에 미치는 영향을 분석한 결과는 [Figure 3]과 같다. 전체적으로 살펴볼 때, 모 혼방율 50%를 제외하고는 모 혼방율이 증가할수록 촉감 선호도와 구매 선호도가 증가하였으며 모 100% 소재에서는 촉감 선호도가 구매 선호도보다 더욱 높게 평가되었다.

모 혼방율의 소재 정보를 인지하기 전·후의 촉감 선호도와 구매 선호도를 비교해 보면, 촉감 선호도는 모 혼방율이 가장 낮은 W30/P70 소재를 제외하고 모 혼방율 정보를 알고 난 후가 인지 전보다 높았다. 반면에 구매 선호도는 모 함유율이 낮은 W30/P70 과 W50/P50 소재는 정보 인지 후에 더 낮았고 모 혼용율이 높을수록 비슷하거나 높아졌다. 이러한 결과가 나타난 것은 구매 선호도는 앞에서 살펴보았던 감성 이미지 요인에서 인지 전후의 차이가 가장 많이 났던 ‘실용적’, ‘개성적’ 요인의영향이 크게 나타났기 때문으로 해석할 수 있다. 전보(Kim & Na, 2011)에서도 구매 선호도는 촉감 선호도보다 감성 이미지에 매우 큰 영향을 받으며, ‘세련된’, ‘실용적’, ‘개성적인’, ‘클래식’의 이미지가 영향을 미치는 것으로 나타난 바 있다.

촉감 선호도와 구매 선호도에 관련한 연구를 살펴보면 메탈릭 자카드 직물(Kang & Lee, 2009)과 남성 정장용 양모 직물(Bae & Kim, 2003; Roh & Ryu ,2005) 및 방모직물(Ko & Kim, 2002; Ko et al., 2003)의 다양한 종류의 소재에 있어서도 촉감 선호도와 구매 선호도의 평가는 서로 다른 경향을 나타냈는데 이에는 ‘평활감’, ‘실용적인’, ‘클래식’ 등의 질감이미지가 미치는 영향의 차이가 있었고, 또, 구매 선호도에는 가격 등 다른 요인이 영향을 미치는 것도 이에 대한 이유로 설명되었다(Bae & Kim, 2003).

따라서, 모 섬유의 혼용율이 낮은 소재는 소비자가 소재 정보를 모르는 경우보다 인지 시에는 선호도가 더 낮아질 수 있음을 의미하므로, 이를 보완하는 디자인 차별화 등의 상품기획과 마케팅 전략이 더욱 요구된다고 볼 수 있다.

Ⅳ. 결 론

모 혼방 직물의 주관적 질감이미지와 선호도 평가에 대한 영향 요인으로서 역학적 특성 및 태와의 관계를 분석하였으며, 소재 정보로서 모 혼방율의 인지에 따른 질감이미지와 선호도의 차이를 비교해보았다. 본 연구의 결과는 다음과 같다.

첫째, 모 혼방 직물의 역학적 특성은 대부분 감각이미지와 상관성이 높게 나타났으며, ‘중량감’, ‘강경감’은 직물의 굽힘특성과 전단특성의 영향이 크게 나타났다. 감성이미지 중에서는 ‘클래식’, ‘실용적’, ‘세련된’ 이미지가 직물의 역학적 특성과 상관관계가 높게 나타났고, ‘실용적’ 이미지는 전단특성과의 상관이 높게 나타났다.

둘째, 객관적 태와 주관적 질감이미지와의 관계에서 감각이미지 중 ‘표면특성’, ‘부피감’, ‘신축감’이, 감성이미지 중에서는 ‘클래식’, ‘세련된’이 태 특성들과 상관관계가 높았고, ‘개성적’ 이미지는 태와 상관관계가 없었다.

셋째, 소재 정보 유무에 따른 감각이미지의 차이로서 모 혼방율을 인지 후에 모혼방율이 높은 소재가 더욱 얇고 가볍고, 유연하며 표면이 덜 매끄럽다고 평가하였다.

셋째, 감성이미지의 평가에 있어서 소재 정보를 인지 시에는 모 혼용율이 높은 소재의 이미지를 더욱 점잖고 지적이며 품위가 있다고 느끼나 실용성과 개성은 떨어진다고 평가하였다.

넷째, 촉감선호도와 구매선호도는 모두 굽힘특성 및 전단특성과 상관이 높았다. 태 중에서 KOSHI(stiffness)는 촉감 및 구매선호도와 가장 상관성이 높게 나타나 유연한 소재의 촉감 선호도와 구매 선호도가 높음을 알 수 있었다.

다섯째, 선호도에 있어서 모 혼방율의 소재 정보를 인지한 후에는 모 혼용율이 높은 소재의 경우에는 인지 전 보다 촉감과 구매 선호도를 높게 평가되었으며, 모 혼용율이 낮은 소재일수록 정보를 인지 후의 평가 점수가 낮았다.

즉, 소재 정보에 따른 소재의 질감이미지와 선호도 평가를 비교한 결과, 모 혼방율의 인지 시에는 소재가 더욱 얇고 가볍고, 유연하면서 표면이 덜 매끄럽다고 평가하였으며, 소재가 좀 더 점잖고 지적이며 품위가 있다고 느끼나 실용성, 개성은 떨어진다고 평가하였다. 또한 혼방율의 정보를 인지 후에는 모 혼용율이 높은 소재는 촉감과 구매 선호도가 인지 전보다 높게 나타났다. 그러므로 소재의 정보 제공 유무에 따라 소비자들의 소재에 대한 질감이미지와 선호도가 달라짐을 알 수 있으므로, 소재에 대한 시각적 정보뿐만 아니라 혼방율과 같은 소재 특성에 대한 구체적 정보가 필요하고, 특히 최근 온라인 의류판매가 활성화됨에 따라 이에 대한 중요성은 더욱 증대되고 있으며, 또한, 선호도가 낮은 소재에 대하여 이를 보완할 수 있는 상품 기획과 마케팅 전략이 필요하다고 생각된다.

본 연구에서는 평가자의 수가 제한적이고, 직물이 모 혼방직물로 오프라인에서의 평가만 이루어졌으므로 후속연구에서 더욱 다양한 소재 및 정보에 대하여 온라인을 포함한 비교 연구가 이루어져야 할 것이다.

Notes

References

- H. J Bae, E. A Kim, Texture Image and Preference of Men's Wool/Wool blend Suit Fabrics, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (2003), 27(11), p1318-1329.

-

I. R Choi, Fashion Material Information and Hedonic Shopping Motives by Types of Internet Shopping Malls, The Research Journal of the Costume Culture, (2012), 20(2), p195-207.

[https://doi.org/10.7741/rjcc.2012.20.2.195]

- J. A Ju, H. S Ryu, The Relationship of Structural Properties, Subjective Textures and Sensibilities of Knit Fabrics-Wool/Rayon Fiber Contents and Loop Length, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (2005), 29(8), p1158-1167.

- J. A Ju, H. S Ryu, Preference of S/S men's suit fabrics according to gender and groups, Korean Journal of Human Ecology, (2004), 13(4), p609-616.

- J. A Ju, Studies on the preference of weft knit fabrics, Korean Journal of Human Ecology, (2005), 14(4), p665-671.

-

D. H Kang, J. S Lee, Sensibility Evaluation of Metallic Jacquard Fabrics, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (2009), 32(2), p229-307.

[https://doi.org/10.5850/JKSCT.2009.33.2.299]

- C. J Kim, Y. J Na, A Study on Image Scale of the Hand Sensibility of Silk Woven Fabrics-for Necktie fabric, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (1999), 23(6), p898-908.

- D. O Kim, E. A Kim, Comparison of the Tactile sensation of Worsted Fabrics With and Without Reference, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (2004), 28(3/4), p452-459.

-

H. S Kim, M. H Na, Evaluation of the Texture Image and Preference according to Wool Fiber Blending Ratios and the Characteristics of Men's Suit Fabrics, Korean Journal of Human Ecology, (2011), 20(2), p413-426.

[https://doi.org/10.5934/KJHE.2011.20.2.413]

- H. S Kim, M. H Na, Comparision of Effects of Objective Properties on Subjective Sensory Images of Spring · Summer Women's Suit Fabrics Off-line and On-line, Fibers and Polymers, (2013), 14(4), p676-686.

- H. S Kim, M. H Na, S. H Cho, A Study on the Effects of the Hand and Sensibility Image on the Preference to Textiles for Slacks, Journal of the Korean Home Economics Association, (2003), 41(9), p31-41.

- J. J Kim, E. A Kim, S. J Yoo, J. W Ahn, Sensorial Properties Evaluation of Fabrics Using Quad Analysis, Proceedings of the Korean Society of Clothing and Textiles Conference, (2003), p50-50.

- M. J Kim, M. J Park, Objective Sensibility Evaluation of the Acrylic Knitted Fabrics from Various Blended and Twisted Yarns, Journal of the Korea Fashion & Costume Design Association, (2006), 8(3), p17-25.

- M. J Kim, M. J Park, The Subjective Sensibility Evaluation of the S/S Acrylic Fabrics Knitted with Various Blended and Twisted Yarns, Journal of the Korea Fashion & Costume Design Association, (2007), 9(1), p35-50.

- K. A Kim, The Effect of Subjective Evaluation of Fabric Hand on Judge’s Age and Specialty -Alkaline Hydrolyzed Polyester Fabrics, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (1999), 23(2), p220-229.

- K. A Kim, The Effect of Subjective Evaluation of Fabric Hand on Judge’s Age and Sex -Enzyme Hydrolyzed Denim Fabrics, Journal of the Korean Home Economics Association, (2000), 38(10), p133-142.

- K. A Kim, M. S Lee, Sensory Hand Properties for Man's Wool/Polyester Blend Fabrics (Ⅰ)- Subjective Hand Using Semantic Differential Scale, Journal of the Korean Fiber Society, (1996), 33(7), p585-592.

- K. A Kim, M. S Lee, The Comparison between Subjective Evaluation and Objective Evaluation of Fabric Hand, Journal of the Korean Fiber Society, (1998), 35(9), p592-600.

- S. G Ko, E. A Kim, Effects of the Structural Characteristics On the Texture Images of Woolen Fabrics, Proceedings of the Korean Society of Clothing and Textiles Conference, (2002), p47-47.

- S. G Ko, S. J Yoo, E. A Kim, DB for the Structural Characteristics, Images and Sensibilities of Fabrics-Effects of the Structural Characteristics On the Texture Images of Woolen Fabrics, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (2003), 27(5), p533-544.

-

S. A Kweon, E. K Lee, J. M Choi, Comparative Study on the Subjective Fabric Hand According to Gender for Winter Sleepwear Fabrics, Fibers and Polymers, (2004), 5(1), p6-11.

[https://doi.org/10.1007/BF02875488]

- E. H Lee, S. H Kim, J. M Choi, Cross-Channel Shopping Behavior between the Internet Retail Type and Store-Based Retail Type, Journal of the Korean Society of Costume, (2012), 62(4), p46-57.

- M. S Lee, E, K Kim, Influence of the Sense of Sight & Touch, Sight, and Touch on the Evaluation of Subjective Fabric Hand, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (2004), 28(6), p784-789.

- M. S Lee, E. K Kim, Analysis of Drapability of Men's & Women's Suit Fabrics, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (2006), 30(12), p1723-1729.

-

M. H Na, H. S Kim, J. M Choi, Sensory Images and Preferences of Linen and Ramie Fabrics for Summer Shirts, Journal of the Korean Home Economics Association, (2013), 51(2), p161-171.

[https://doi.org/10.6115/khea.2013.51.2.161]

- Y. J Na, Y. N Shin, C. M Lee, Information Search and Expectations for Textile Materials according to Consumer's Textile Knowledge, Textile Science and Engineering, (2011), 48(4), p232-239.

- S. H Park, H. S Ryu, The Study on the Hand of Bast Blended Fabrics-The development of subjective evaluation method and fabrics's preference, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (1999), 23(8), p1194-1205.

- E. K Roh, H. S Ryu, Visual Texture Image and Preference of Men's suit Fabrics, Korean Journal of the Science of Emotion and Sensibility, (2005), 8(2), p117-128.

-

E. K Roh, H. S Ryu, Structural Equation Model(SEM) for Constituent Characteristics, Texture, Sensibility and Preference of Fabric(Part Ⅰ)-Weight of F/W Women's Jacket Fabrics, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (2007a), 31(8), p1240-1251.

[https://doi.org/10.5850/JKSCT.2007.31.8.1240]

-

E. K Roh, H. S Ryu, Effects of Fiber Contents and Loop Length of Weft Knit on Subjective Texture and Preference-Using SEM, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (2007b), 31(7), p1128-1138.

[https://doi.org/10.5850/JKSCT.2007.31.7.1128]

-

E. K Roh, S. H Kim, Effect of Knit Fabric Constituent Characteristics on Preference, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (2008), 32(4), p651-658.

[https://doi.org/10.5850/JKSCT.2008.32.4.651]

- H. S Ryu, E. A Kim, J. J Kim, M. S Lee, K. W Oh, S. J Yoo, Subjective Hand and Preference of Men's Spring·Summer Suit Fabrics, Proceedings of the Korean Society of Clothing and Textiles Conference, (2002), p561-561.

- H. W Shin, J. S Lee, Development of Evaluation Dimensions regarding the Image of Clothing Materials, Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, (2002), 26(11), p1638-1648.

- E. J Yi, A. R Lee, Y. A Yang, Comparision of Fabric Texture and Sensibility Image by Tactile and Visual and Its Relationship with Mechanical Properties, Proceedings of the Korean Association of Human Ecology, (2009), p159-160.

![[Figure 2] [Figure 2]](/xml/01887/KJHE_2014_v23n2_317_f006.jpg)

![[Figure 3] [Figure 3]](/xml/01887/KJHE_2014_v23n2_317_f009.jpg)