여군 하계 전투복의 소매 접기를 통한 반팔 최적화 방안

ⓒ 2024, Korean Association of Human Ecology. All rights reserved.

Abstract

This study aimed to identify the optimal method for converting the long sleeves of a women’s summer military combat uniform into short sleeves, seeking to achieve an ideal balance among appearance, ease of movement, and comfort. The experiment was conducted using a women’s combat uniform composed of 70% polyester and 30% rayon in size 85-164-W, testing 12 distinct folding methods that varied by folding width (5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm) and the number of folds (4, 5, 6). Fifteen participants donned the folded uniforms, and both objective and subjective evaluations were carried out. The results indicated that 8 of the 12 methods were impractical, whereas the suitable methods included ‘5 cm_6 times,’ ‘6 cm_5 times,’ ‘7 cm_5 times,’ and ‘8 cm_4 times.’ Among these, the ‘6 cm_5 times’ method demonstrated the most favorable appearance and ease of movement, proving to be the most effective due to its relatively low pressure and skin friction. The folding width was found to be closely related to the number of folds, the circumference of the sleeve hem, the upper arm circumference, the available space at the bottom of the sleeve, and the length from the shoulder point. These factors significantly influenced the preceived appearance, ease of movement, and overall wear comfort.

Keywords:

Women’s summer combat uniforms, Folding the sleeves, Appearance, Ease of movement, Wear comfort키워드:

하계용 전투복, 여군, 소매 밑단 접기, 심미성, 동작용이성Ⅰ. 서론

전투복은 시대의 변화와 과학기술의 발전에 따라 다양한 개선 과정을 거쳐 발전해왔고, 지금도 지속적으로 최첨단화를 위해 국가 차원에서 노력하고 있다. 대한민국 육군의 전투복의 복제 규정은 1954년 처음으로 마련된 이후, 위장 무늬(강진우 외, 2016; 김중현, 2021), 적용 소재(김성욱, 2020; 김재현, 2019; 김지미, 2021; 박윤철, 2014; 최수진 외, 2020; 홍성돈 외 2016), 디자인 및 착용 방법(고혜지 외 2023; 김경선 외, 2016; 우승정 외, 2005, 전정일, 2017; 최지숙 외, 2003)에 중점을 두고 단계적으로 정비되어 오늘날에 이르렀다.

현재 전투복은 상의(긴팔 소매의 재킷)와 하의(팬츠) 분리형으로 구성되어 있고, 사계용과 하계용 두 가지로 구분되어 있지만, 1995년 이전까지는 모든 계절에 동일한 소재를 착용하여 여름철 온열쾌적성 문제가 지속적으로 제기되었다. 전투복의 소재는 1965년부터 1976년까지 면 100%, 1977년부터 1989년까지는 폴리에스터 50%와 면 50% 혼용, 1991년부터는 폴리에스터 65%와 면 35% 혼용 소재로 사용되었으나, 이는 여름철 착용 시, 더위를 유발해 불편함을 초래하였다(이상범, 2023). 이에 따라 1995년부터는 폴리에스터 68%, 면 32% 혼용의 하계용 전투복이 공식 보급되었다. 그러나 2012년 더운 여름, 육군의 복제 규정에 따라 하계에도 경계 작전 중 소매를 내리도록 하면서 무더위를 견디기 힘든 장병들의 불만이 고조되었고, 이로 인해 '찜통 전투복'이라는 제목의 기사가 언론에 다뤄졌다(이해용, 2012). 이후 2013년부터 폴리에스터 65%, 레이온 35%의 개선된 소재로 하계용 전투복이 보급되었으며, 2019년에는 폴리에스터 70%, 레이온 30%로 재변경되어 오늘날까지 보급되고 있다.

여름철 군사 훈련이나 임무 수행 시 착용되는 하계용 전투복은 군인의 신체 보호와 활동성을 보장해야 하는 필수적인 의복이다. 특히, 2019년 이후 보급된 여군 하계용 전투복은 얇고 통기성이 좋은 소재로 제작되어 체온 조절과 쾌적한 착용감을 제공하도록 설계되었으나, 긴 소매는 여전히 여름철 더운 환경에서 불쾌감을 유발할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 많은 군인들이 소매 밑단을 접어 반팔 형태로 착용하지만, 현재까지 표준화된 소매 접기 방법에 대한 가이드라인이 없어 개인별로 접는 폭과 위치가 상이한 실정이다.

소매와 관련된 인체 부위는 팔로, 어깨에서 팔꿈치까지의 위팔과 팔꿈치에서 손목까지의 아래팔로 나눌 수 있다. 위팔과 아래팔 모두 원통형 구조를 지니지만, 팔꿈치관절에 의해 각도 변화가 생기는 특징이 있다. 무엇보다, 위팔은 팔꿈치관절의 굽힘과 폄 동작 시 위팔두갈래근, 위팔근, 위팔세갈래근, 팔꿈치근이 관여하게 되는데, 주동근과 길항근 역할에 의해 위팔두갈래근과 위팔근이 수축되거나, 위팔세갈래근이 수축되어 위팔 둘레가 증가하게 된다. 혹은 어깨관절의 수평내전 시에도 위팔두갈래근은 영향을 받게 된다. 또한, 팔이음뼈에 위치한 어깨세모근의 정지점이 위팔뼈의 바깥쪽 중간부분으로 위팔두갈래근의 긴갈래와 근접해 있다(정진욱, 2019). 뿐만 아니라, 위팔뼈에는 어깨밑근, 큰원근, 넓은등근, 큰가슴근이 부착되어 몸통의 움직임이 위팔의 형태 변화와 관련이 있다. 따라서 전투복 소매를 접어 반팔로 변형할 때, 동작 시 증가하는 위팔둘레에 압박을 주지 않고, 어깨세모근을 방해하지 않는 자유로운 움직임을 보장하는 것이 중요하다. 아울러, 소매 접기 방안은 단순히 접는 것을 넘어 기능적 측면 뿐만 아니라, 미적인 요소도 고려되어야 한다. 즉, 외관심미성, 동작용이성, 착용쾌적성을 동시에 충족하는 소매 접기 방법이 필요하다.

이에 본 연구는 여군 하계용 전투복의 긴 소매를 접어 반팔로 변형할 때, 적절한 소매 접기 방안을 제 8차 한국인 인체치수조사(Korea Agency for Technology and Standards [KATS], 2021)의 20∼30대 여성을 대상으로 모색하고자 하였다. 이를 통해, 전투복 소매 접기에 관한 표준화된 가이드라인을 제시하고, 여군을 위한 일관되고 효율적인 소매 접기 방법에 대한 기초 데이터를 제공하고자 한다.

Ⅱ. 연구방법

1. 피험자

본 연구에서는 착용 평가를 실시하기 위해 IRB 승인(202203-SB-027-01)을 받았으며, 연구 참여에 동의한 피험자만 대상자로 하였다. 피험자는 제 8차 한국인 인체치수조사(Korea Agency for Technology and Standards [KATS], 2021)의 20∼30대 여성 평균과 표준편차 안에 해당하고, 여군 하계용 전투복의 22종 호칭 중 상의 85-164-W(가슴둘레-키-여군), 하의 75-164-W(허리둘레-키-여군) 사이즈에 적합한 ROTC 5명과 일반 여성 10명인 총 15명을 대상으로 하였으며, 평균 신체 치수는 <표 1>과 같았다.

2. 실험복 및 소매 접기 방법

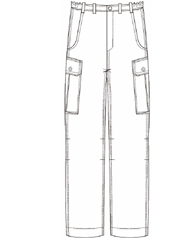

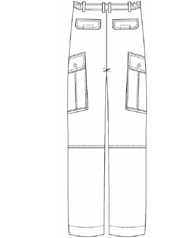

실험복은 현재 육군에서 여군이 착용하는 하계용 전투복으로, <표 2>에 나타냈듯이 상의(긴팔 재킷)와 하의(팬츠)로 분리된 형태이다. 하계용 전투복은 사계용 전투복과 동일하게 5도색(베이지 그레이색, 다크올리브 그린색, 포레스트 그린색, 초콜릿색, 목탄색)으로 구성된 디지털 패턴을 사용하고 있다. 겉감은 폴리에스터 70%와 레이온 30%의 혼방 소재이고, 안감은 폴리에스 100%이며, 두께는 0.33mm이다. 상의는 가슴 양쪽에 15.5° 각도로 부착된 입체형 주머니가 있고, 사계용 전투복과 달리 더운 여름 소매를 접어야 하기 때문에 소매 주머니는 없는 특징이 있다. 칼라는 눕히거나 세울 수 있는 변형 형태이고, 앞여밈은 양방향 지퍼와 접착포로 이중처리 되었다. 또한, 상의 뒤판에는 활동성을 높이기 위한 액션 플리츠(action pleats)가 적용되어 있고, 소매 밑단은 파스너 테이프가 부착되어 있다.

한편, 하의는 허리 사이드에 속붙임 주머니, 허벅지 사이드에 덧붙임 주머니, 엉덩이 부위에 속붙임 주머니가 각각 두 개씩 총 6개의 주머니로 구성되어 있으며, 앞여밈은 지퍼와 버튼이 사용되었다. 옆허리 양쪽은 고무 밴드로 처리하여 허리둘레의 변화에 대응할 수 있도록 설계되어 있다. 무릎 부분은 관절의 움직임을 고려해 앞 무릎에 턱(tuck), 뒤 오금에 절개선 처리가 되어 있다. 바지 밑단은 조임끈이 삽입되어 있어 이를 이용해 조이는 형태이다.

하계용 전투복 상의는 긴팔 형태이나, 군인복제령(대통령령, 제34678호, 2024년 7월 9일 개정)의 제 4장(착용구분) 15조(복장의 착용 기간)에 따르면, 여름철(5월 1일부터 9월 30일)에는 의무적으로 소매를 접어 반팔 형태로 착용해야 한다. 다만, 전투 참가 시 또는 군사에 관한 교육, 훈련 및 연습에 참가할 때, 그 밖에 각 군 참모총장이 지정한 때는 예외(군인복제령 제 16조(복장의 착용구분))임을 규정하고 있다.

그러나 현재 하계용 전투복의 소매를 접는 표준화된 방법이 규정되어 있지 않으므로, 외관심미성, 동작용이성과 착용쾌적성을 모두 만족시킬 수 있는 최적의 방법을 도출할 필요가 있다. 이에 따라, 소매 접기 시 사용되는 접는 간격(5cm, 6cm, 7cm, 8cm)과 접는 횟수(4번, 5번, 6번)를 변인으로 설정하였고, 이를 조합한 12가지 방법(접는 간격 4종 × 접는 횟수 3종)으로 긴팔 형태의 전투복 상의를 반팔 형태로 변형시켜 실험을 진행하였다. 단, 현재 여군 하계 전투복 상의의 소매 밑단은 6cm의 커프스 처리가 되어 있어, 5cm 간격 접기는 처음 5cm를 접은 후 다림질로 눌러 고정하고, 이후 순차적으로 접어 올렸다.

3. 착용 평가 및 평가 항목

긴팔 형태의 하계용 전투복 소매 밑단을 접어 반팔 형태로 변형시켰을 때, 외관심미성, 동작용이성, 착용쾌적성은 객관적 측정 평가와 주관적 감각 평가를 통해 분석하였다. 이때, 실제로 여군에게 보급되는 하계용 전투복의 정확한 착용 평가를 위해 국방부의 협조를 받아 육군 제 ○○부대로부터 대여한 전투복을 피험자에게 제공하였다.

착용 평가는 정확성을 높이기 위해 연구 목적, 방법 등에 대한 전반적인 사전 교육을 진행한 후 실시되었다. 또한, 피험자는 전투복 착용 상황과 동일하도록 속옷, 디지털 런닝, 하계용 전투복 상·하의, 양말, 군화를 모두 착용한 상태에서 평가에 참여하였다.

객관적 평가 항목은 [그림 1]에서 보는 바와 같이, 어깨점에서 접어 올린 소매 밑단 끝까지의 길이(a), 소매 밑단둘레(b), 위팔둘레(c), 소매 밑단둘레와 위팔둘레 사이의 차이(b-c), 소매 밑단둘레와 위팔둘레 사이의 거리(e) 총 5가지였다. 단, 로 계산하였다.

주관적 감각 평가는 외관심미성, 동작용이성, 여유감, 압박감, 피부마찰감 5항목으로 구성되었으며, 5점 리커트 척도로 평가되었다. 외관심미성(1점: 매우 우수하다, 3점: 보통이다, 5점: 전혀 우수하지 않다), 동작용이성(1점: 매우 편안하다, 3점: 보통이다, 5점: 전혀 편안하지 않다), 여유감(1점: 매우 적절하다, 3점: 보통이다, 5점: 전혀 적절하지 않다), 압박감(1점: 매우 압박된다, 3점: 보통이다, 5점: 전혀 압박되지 않는다), 피부마찰감(1점: 매우 심하다, 3점: 보통이다, 5점: 전혀 심하지 않다)에 응답하도록 하였고, 1점과 2점을 선택한 경우, 불만족 이유를 구체적으로 서술하도록 하였다. 실험 환경은 온도 26℃, 상대습도 50%RH, 풍속 0.2㎧로 유지하였다. 주관적 감각 평가 항목 중 동작용이성, 압박감, 피부마찰감은 선행연구(이옥경, 이예진, 2023)를 참고하여 팔 관련 동작 6가지(어깨관절 90° 굽힘, 어깨관절 180° 굽힘, 어깨관절 90° 외전, 팔꿈치 최대 굽힘, 어깨 뒤로 최대 굽힘, 양쪽 어깨 굽힘)를 실시한 후 평가하였다.

4. 자료 분석 방법

수집된 모든 데이터의 통계 분석은 SPSS 26.0 Statistics (IBM, New York, USA)프로그램의 기초 통계를 이용하여 평가 항목에 대해 평균 및 표준편차를 산출하였으며, 소매 접기 방법에 따른 차이를 보기 위해 일원배치분산분석(ANOVA)과 사후검증(Duncan)을 실시하였다.

Ⅲ. 연구 결과 및 논의

1. 하계용 전투복 소매 접기의 적정 범위

국방부의 협조를 받아 육군 제 ○○부대로부터 대여한 긴팔 하계용 전투복 상의의 소매 패턴은 큰 소매와 작은 소매로 이루어진 2장 소매였고, 팔꿈치에 다트가 있는 구성이었다. 따라서 소매를 접을 때, 접는 간격 변인에 의해 소매 밑단과 평행하게 접어 올라가다가 팔꿈치 근처에서 회전하여 소매 밑단이 수평이 되도록 접어야 접기가 마무리되었을 때, 소매 밑단이 수평이 될 수 있었다. 그리고 소매 패턴은 겨드랑점에서 손목으로 내려갈수록 점점 좁아지는 형태로 약 10cm 폭 차이가 있었다. 이러한 특성으로 인해 소매를 접어 올라가는 과정에서 여분의 분량이 발생하게 되므로, 이 분량을 전체적으로 균일하게 배분하는 것이 필요하였다. 또한, 소매를 반팔 형태로 변형할 때, 부대 마크가 가려지지 않도록 주의해야 했다.

이와 같은 방법으로 총 12가지의 소매 접기 방법을 실시한 결과, ‘6cm_6번’ 접기 방법은 소매 상단의 부대 마크를 가려 부적합하였고, ‘7cm_6번’, ‘8cm_5번’, ‘8cm_6번’ 접기 방법은 실제 소매 접기가 불가능하여 적합하지 않은 것으로 판단되었다. 한편, 팔은 최대 굴곡 시 팔오금에서 위팔과 아래팔이 맞닿는 길이가 예비 실험을 통해 약 6.0cm인 점을 고려하여 어깨점에서 접어 올린 소매 밑단까지의 적정 길이는 25.2cm(위팔길이 - 팔꿉관절 최대 굴곡 시 팔오금에서 위팔과 아래팔이 맞닿는 길이 = 31.2cm - 6.0cm = 25.2cm) 이하가 되어야 한다고 판단하였다. 즉, 25.2cm 보다 짧아야 다양한 팔 동작 시 문제가 발생하지 않을 것으로 예상되었다. 이러한 기준에 의해 총 12가지 변인을 검토한 결과, 실제로 접기가 가능한 변인은 8가지였으며, 이 중, 팔의 움직임에 불편함을 주지 않고 부대 마크를 가리지 않는 접기 방법은 ‘5cm_6번’(23.1cm), ‘6cm_5번’(23.8cm), ‘7cm_5번’(21.1cm), ‘8cm_4번’(24.1cm)으로 총 4가지였다. 해당 접기 방법의 실제 착용 모습은 <표 3>에 제시하였다.

2. 하계용 전투복 소매 접기에 따른 객관적 평가

기준에 의해 적정 범위 내에 해당하는 4종의 소매 접기 방법의 효과성을 객관적으로 검증하기 위해 5가지 항목을 <표 4>에 제시하였다.

먼저, 어깨점에서 소매 밑단까지의 거리(a)는 ‘5cm_6번’ 23.1cm, ‘6cm_5번’ 23.8cm, ‘7cm_5번’ 21.1cm, ‘8cm_4번’ 24.1cm로 모두 팔꿈치관절의 최대 굽힘 시 소매 밑단이 아래팔에 영향을 주지 않았다. 이론적으로 어깨점에서 소매 밑단까지의 거리(a)는 ‘7cm_5번’이 가장 짧고, ‘5cm_6번’ 과 ‘6cm_5번’이 가장 길어야 하지만, 실제 착용 후 측정한 결과는 이론과 일치하지 않았다. 이는 접는 횟수가 증가함에 따라 소재의 두께에 영향을 받고, 접기 후 소매 밑단의 수평을 맞추기 위해 회전이 반영되며, 피험자마다 어깨가쪽점의 위치가 달라지면서 실제값과 이론값 사이에 차이가 생긴 것으로 판단된다. 한편, 소매밑단∼손목까지 길이 : 어깨점∼손목까지 길이의 비율이 1 : 1.618일 때, 즉, 1.618/1이면, 황금비율에 해당하는데, 분석 결과 ‘5cm_6번’은1.755, ‘6cm_5번’ 1.796, ‘7cm_5번’ 1.647, ‘8cm_4번’ 1.814로 나타났다. 이 중, ‘7cm_5번’의 어깨점에서 소매 밑단까지의 거리(a)가 황금 분할에 가장 근접한 값임을 알 수 있었다.

다음으로 4가지 방법으로 소매를 접고, 인체 착용 시 소매 밑단둘레(b)를 살펴본 결과, ‘8cm_4번’이 31.8cm로 소매 밑단둘레가 가장 컸고, 다음으로 ‘6cm_5번’ 30.4cm, ‘5cm_6번’ 30.2cm, ‘7cm_5번’ 30.0cm 순으로 나타났다. 피험자의 위팔둘레(c)는 ‘8cm_4번’ 27.6cm, ‘5cm_6번’ 28.0cm, ‘6cm_5번’ 27.9cm, ‘7cm_5번’ 28.2cm였다. 따라서 소매 밑단둘레와 위팔둘레의 차이(d)는 ‘8cm_4번’ 이 4.2cm로 가장 컸고, ‘7cm_5번’이 1.8cm로 가장 작았다. ‘5cm_6번’와 ‘6cm_5번’은 각각 2.2cm, 2.5cm였다. 마지막으로 소매 밑단둘레와 위팔둘레까지의 거리(e)는 ‘5cm_6번’ 0.70cm, ‘6cm_5번’ 0.80cm, ‘7cm_5번’ 0.57cm, ‘8cm_4번’ 1.34cm로 나타났다. 즉, ‘8cm_4번’을 제외한 세 가지 방법은 인체와 전투복 소매 밑단과의 거리가 약 1.0cm 이하로 팔꿈치관절의 굽힘이 장시간 유지되거나 빈번하게 발생한다면, 굽힘근의 수축으로 위팔둘레가 증가하여 불편함을 초래할 가능성이 있다고 생각된다.

3. 하계용 전투복 소매 접기에 따른 주관적 감각 평가

여군 하계용 전투복의 긴팔 소매를 접어 반팔 형태로 변형하여 착용한 후, 착용자의 주관적 외관심미성 평가를 실시한 결과는 [그림 2]에 제시하였다. 평가 결과, ‘6cm_5번’와 ‘7cm_5번’ 접기 방법이 각각 4.5점, 4.2점으로 우수한 외관심미성을 나타냈다. ‘5cm_6번’은 3.6점, ‘8cm_4번’은 2.9점으로 조사되었다. 특히, ‘8cm_4번’ 접기 방법은 2.9점으로 평균 점수인 3.0점보다 낮아, 외관상 불만족이 큰 것으로 나타났다. 그 이유는 상대적으로 넓은 접힘이 깔끔한 인상을 주지 못하고, 군인의 위엄성이 저하되어 보이기 때문이라고 응답하였다. 앞서, 소매 길이 측면의 황금비율은 ‘7cm_5번’ 접기 방법이 가장 근접하였지만, ‘6cm_5번’ 방법도 선호하는 것으로 보아 외관심미성은 소매 길이 외에 접는 간격이 동시에 작용하여 주관적인 감각에 영향을 주는 것으로 판단된다.

소매 접기 방법에 따른 동작용이성 평가 결과, [그림 3]에서 보는 바와 같이, 4가지 방법 모두 약 4점으로 다양한 동작 수행 시 큰 불편함이 없음을 보여주었다. 그 중 ‘6cm_5번’이 4.0점으로 가장 높은 점수였고, ‘8cm_4번’도 3.9점으로 동작 시 편안하다는 평가를 받았다. ‘5cm_6번’과 ‘7cm_5번’은 각각 3.7점, 3.6점으로 동작용이성이 무난함을 알 수 있었다. 다만, 군인은 일반적인 업무 수행 시 본 연구에서 실시한 동작 횟수보다 훨씬 더 많은 동작을 수행하고 장시간 착용하므로, 이를 위해서 보다 우수한 동작용이성을 확보할 필요가 있다고 생각된다.

한편, 여유감 평가는 [그림 4]에 나타낸 바와 같이, ‘5cm_6번’이 2.7점으로 가장 낮은 여유감을 보였고, ‘8cm_4번’이 3.9점으로 가장 높은 여유감을 보였다. 소매 밑단둘레와 위팔둘레까지의 거리(e)가 0.57cm로 가장 적었던 ‘7cm_5번’보다 ‘5cm_6번’이 여유감 점수가 더 낮게 평가된 이유는 접힌 횟수가 영향을 준 것으로 생각된다. 즉, 접는 횟수가 증가하면, 안쪽으로 접히는 주름이 많아져 피부와 닿는 면적이 증가하여 주관적으로 여유감이 부족하게 느낀 것으로 추정된다. 이를 통해, 소매의 여유감은 접는 간격보다 접는 횟수가 더욱 큰 영향을 미치는 것을 알 수 있었다. 또한, 5cm_6번 접기는 커프스 상에서 접기가 시작되어 다른 접기 방법보다 더 두꺼운 것도 원인이 된 것으로 판단된다. 네 가지 방법 모두 보통 정도의 동작용이성으로 응답했지만, 여유량은 충분히 넉넉하지 않음을 알 수 있었다.

압박감 평가에서는 ‘8cm_4번’(2.9점)을 제외한 세 가지 방법(‘5cm_6번’, ‘6cm_5번’, ‘7cm_5번’) 모두 평균 점수(3.0점)보다 높은 값을 보여, 상대적으로 큰 압박감을 주는 것으로 나타났다[그림 5]. 특히, 여유감 평가에서 가장 낮은 점수인 2.7점을 보여준 ‘5cm_6번’이 압박감 평가에서도 4.5점의 높은 값을 나타내, 압박감을 가장 크게 느끼는 것을 알 수 있었다. 다음으로 ‘7cm_5’도 약 4.0점으로 압박감이 크다고 응답하였다. 이러한 압박감은 정자세에서도 크게 느껴졌으나, 다양한 팔 동작 중에는 더욱 심화되는 경향을 보였다. 추가적으로 소매의 패턴 분석 결과, 접기 전 소매 밑단의 둘레와 접기 후 소매 밑단의 둘레 차이를 계산하면, ‘5cm_6번’, ‘6cm_5번’, ‘7cm_5번’, ‘8cm_4번’ 순으로 각각 6.7cm, 6.1cm, 7.5cm, 6.6cm로 나타났으며, 이 양에 비례해 겹침의 정도가 많아질 수 있다. 또한, 접는 간격이 작을수록 단위 면적당 받는 힘이 커지고, 접는 횟수가 많아질수록 접힌 부위가 두꺼워진다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 ‘5cm_6번’과 ‘7cm_5번’이 상대적으로 압박감을 크게 느낀 것으로 생각된다. 결과적으로 위에서 언급한 내용과 팔 동작 시 팔꿈치관절의 굽힘과 폄, 어깨관절의 내전과 외전이 발생하게 되고, 이로 인해, 위팔두갈래근, 위팔근, 위팔세갈래근의 수축하면서 위팔둘레가 증가하여 소매밑단과 위팔이 맞닿기 때문에 압박감을 상승시킨 것으로 생각된다.

접어 올린 소매 밑단 부위의 피부마찰감 평가 결과는 ‘8cm_4번’(2.9점)을 제외한 세 가지 방법(‘5cm_6번’, ‘6cm_5번’, ‘7cm_5번’)은 모두 평균 점수(3.0점)보다 높은 값을 나타내 피부마찰감이 있는 것으로 응답하였다[그림 6]. 이 세 가지 방법 또한 정자세에서는 피부마찰감을 크게 느껴지지 않았으나, 팔과 관련된 다양한 동작을 수행할 때 피부마찰감이 커지는 것을 알 수 있었다. 군복은 착용 후 다양한 동작이 수반된 훈련을 수행해야 하므로, 단순히 정자세에서의 착의 평가 뿐만 아니라, 동작 평가를 함께 실시하고, 이를 반영하여 긴팔 소매를 반팔로 변형했을 때, 적절한 여유량을 가질 수 있도록 패턴 설계를 하는 것이 중요함을 재확인할 수 있었다.

주관적 감각 평가를 종합적으로 분석한 결과, ‘6cm_5번’ 소매 접기 방법이 외관심미성(4.5점)과 동작용이성(4.0점)에서 가장 우수한 평가를 받았다. 압박감도 3.7점으로 상대적으로 낮은 편이었고, 피부마찰감은 3.5점으로 심하지 않아 최적의 방법으로 분석되었다. 반면, ‘8m_4번’ 방법은 여유감, 압박감, 피부마찰감에서 긍정적인 평가를 받았고, 동작용이성이 우수하였으나, 외관심미성에서 가장 낮은 점수(2.9점)를 받았다. 따라서 착용감과 함께 깔끔한 외관과 절도 있는 이미지를 유지하는 것이 중요한 군복의 특성 상 ‘8m_4번’ 방법은 최적의 방법이 아님을 확인하였다.

4. 여군 하계용 전투복의 소매 접기를 위한 효율적 방안

본 연구는 소매 접기에 필요한 변인 중 하나인 접는 간격을 5cm, 6cm, 7cm, 8cm 네 가지로 설정하여 실험을 진행하였다. 그러나 현재 여군 하계용 전투복 상의의 소매 밑단은 6cm의 커프스가 있어, 6cm 간격으로 소매를 접는 방법이 가장 수월함을 알 수 있었고, 연구에 참여한 피험자 역시, 소매 접기 시 기준을 소매의 커프스 간격으로 한다는 응답이 가장 많았다. 그러나 본 연구 결과를 통해, 접는 간격은 접는 횟수, 소매 밑단의 여유량, 어깨점에서 소매 밑단까지의 길이 등과 밀접한 관련이 있으며, 이러한 요소들의 조합에 의해 외관심미성, 동작용이성, 착용쾌적성에 영향을 주는 것을 확인하였다. 따라서 전투복 사이즈별로 소매 접기 시 가이드라인을 차별화하여 제시한다면 유용할 것으로 생각된다. 즉, 현재 남군과 여군의 전투복 소매 밑단에 있는 커프스 너비는 모두 6cm로 동일하지만, 전투복 사이즈별 위팔둘레, 팔길이 등의 수치가 다르므로, 인체 치수를 고려해 적합한 소매 접기 방법을 재설정하는 것이 중요하다고 파악된다. 예를 들어, 일정한 간격으로 손쉽게 소매 접기가 가능하도록 스티치를 활용하는 것도 좋은 방안이 될 수 있을 것이다. 다만, 스티치의 길이, 두께, 위치, 각도, 방향 등을 종합적으로 고려하는 추가 연구가 수행되어야만 한다. 또한, 접기 전 소매 밑단둘레와 접은 후 소매 밑단둘레의 차이를 고려하여, 남는 양을 효율적으로 배분하는 방법도 함께 검토해야 하며, 이는 동작에 따른 근육의 변화 양상도 고려되어야만 한다.

아울러, 소매를 접었을 때, 소매 밑단둘레와 위팔둘레 사이의 공간이 적으면, 훈련이나 임무를 수행 중 행해지는 다양한 동작에서 움직임에 제약을 받을 수 있으므로 접은 소매 밑단둘레가 움직임에 방해되지 않고, 편안함을 제공할 수 있도록 적절한 여유량을 설정하는 것이 중요하다.

Ⅳ. 결론

본 연구는 여군 하계용 전투복의 긴팔 소매를 반팔 형태로 변형하는 과정에서 최적의 소매 접기 방법을 도출하기 위해 다양한 소매 접기 방법을 분석하고, 주관적 및 객관적 평가로 효율성을 검증하였다.

첫째, 소매를 접는 적절한 방법으로, 팔꿈치관절까지는 소매 밑단과 평행하게 접다가 팔꿈치에서 회전시켜 소매 밑단이 수평을 이루도록 접는 것이 가장 효과적이었다. 이때, 소매 밑단의 폭보다 위팔의 폭이 크므로, 접는 과정에서 남는 폭의 양을 균일하게 배분하는 것이 효율적이었다. 실험에 사용된 12종의 소매 접기 방법 중 4종(6cm_6번, 7cm_6번, 8cm_5번, 8cm_6번)은 실제로 접기가 불가능하였고, 나머지 8종 중 팔의 동작에 불편함을 주지 않는 적정 범위(어깨점에서 소매 밑단까지의 거리: 25.2cm 이내)에 해당하는 방법은 5cm_6번, 6cm_5번, 7cm_5번, 8cm_4번이었다.

둘째, 적정 범위에 해당하는 4종에 대한 주관적 평가 결과, ‘6cm_5번’ 방법이 외관심미성과 동작용이성에서 가장 우수한 평가를 받았고, 피부마찰감도 크게 느끼지 않았다. 반면, ‘8cm_4번’ 방법은 여유감과 동작의 편안함 측면에서 우수하였으나, 외관심미성에서 낮은 점수를 받아 선호도가 떨어졌다.

셋째, 적정 범위에 해당하는 4종에 대한 객관적 평가 결과, 어깨점에서 소매 밑단까지의 거리는 ‘5cm_6번’ 23.1cm, ‘6cm_5번’ 23.8cm, ‘7cm_5번’ 21.1cm, ‘8cm_4번’ 24.1cm로 모두 팔의 움직임에 지장을 주지 않는 범위 내에 있었다. 소매 밑단 둘레는 인체 착용 시 30.0∼31.8cm였으며, 소매 밑단 둘레와 위팔둘레 사이의 차이는 1.8∼4.2cm로 나타났다. 위팔에서 소매 밑단까지의 거리는 0.57∼1.34cm로 이 범위는 장시간 팔을 움직일 때 불편함을 초래할 수 있어 적정한 여유 거리를 확보할 필요가 있었다.

결론적으로 소매 접기 방법은 단순히 군인의 동작용이성과 착용쾌적성 뿐만 아니라 외관적 이미지와 밀접하게 연관되어 있음을 확인하였다. 따라서 군복 설계 시 전반적 착용감과 외관심미성을 동시에 고려해야 하며, 소매를 접을 때 기준이 될 수 있는 접는 간격과 접는 횟수를 전투복 사이즈와 인체 치수에 맞게 최적화하는 것이 필요하다. 또한, 팔의 움직임에 제약이 없도록 소매 밑단과 위팔 둘레 사이의 적절한 여유량을 확보하는 것이 중요하다.

본 연구는 일정한 간격으로 소매 접기가 가능하도록 소매 접기 방안 가이드라인 개발 시 활용할 수 있는 기초 자료를 모색했다는데 의의가 있다. 다만, 여군 하계용 전투복 22종 중 상의 1종(85-164-W)과 하의 1종(75-164-W)만을 대상으로 한 분석이므로, 모든 전투복에 대한 일반화에는 한계가 있을 수 있다. 추후, 현재 여군 전투복의 치수 체계를 재검토하고, 소매 패턴 변형 및 여유량 설정 등 보다 심도 있는 연구를 진행하고자 한다.

Acknowledgments

본 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. NRF-2022R1C1C2011204)

References

- 김경선, 남윤자, 김민경(2016). 여군전투복의 기능성 향상을 위한 디자인 연구-여군전투복 착용실태 조사를 중심으로-. 기초조형학연구, 17(5), 59-71.

- 김성욱(2020). 하계 전투복 원단의 반복 세탁에 따른 일광 견뢰도 및 물성 변화에 관한 연구. 부산대학교 석사학위논문

- 강진우, 이민희, 홍성돈, 문선정(2016). 국내·외 전투복의 카무플라주(Camouflage) 성능 연구. 한국의류학회지, 40(6), 1025-1033.

- 고혜지, 이민희, 홍성돈(2023). 한국과 미국 전투복 디자인 비교분석을 통한 개발 방향 고찰. 한국산학기술학회논문지, 24(9), 497-505.

- 김재현(2019). 전투복 착용자의 주관적 촉감성과 자율신경계 반응에 영향을 미치는 재질특성요인 탐색 및 예측모델 개발. 연세대학교 석사학위논문.

- 김중현(2021). 밀리터리 위장 패턴 색채의 정량적 분석에 대한 연구-전투복을 중심으로-. 국방과 보안, 25-49.

- 김지미(2021). 한국 육군 전투복의 성능개선을 위한 소재 개발. 계명대학교 박사학위논문.

- 박윤철(2014). 군사용 섬유소재-다기능 스마트 섬유소재미 고기능 전천후 전투복-. 섬유기술과 산업, 18(1), 53-58.

- 우승정, 이영신, 최의중, 김현준, ... 박선영(2005). 미래병사체게를 위한 스마트 전투복의 프로토타입 디자인-제 1보. 감성과학, 8(3), 277-290.

- 이상범(2022). 한국군 전투복 개선 체계 연구. 건국대학교 박사학위논문.

- 이옥경, 이예진(2023). 여군 전투복의 치수 및 동작적합성평가. 한국의류학회지, 47(4), 696-710.

- 이해용(2012.07.24.). ‘김진표의원 “국방부 장관 대국민 사과하라” 관계자·관련기관 특별감찰 후 국회 보고해야’. 경기타임스

- 전정일(2017). 착용 핏 감성 기반의 전투복 생산량 예측모형 개발. 가천대학교 박사학위논문.

- 정진욱(2019). 운동·기능해부학. 서울:한미의학.

- 최수진, 염슬기, 이민희, 홍성돈(2020). 디지털 측색 방법을 활용한 제조업체별 전투복 원단 색차 해소방안 연구. 품질경영학회지, 48(3), 481-492.

- 최지숙, 최혜선, 이경미(2003). 육군 전투복의 기능성 향상을 위한 연구. 복식, 53(5), 141-153.

- 홍성돈, 김병순, 장연주, 이정순(2016). 색상 및 세탁견뢰도의 정량적 분석을 통한 신형 전투복 원단의 색상신뢰성 연구. 한국의류학회지, 40(3), 456-464.

![[그림 1] [그림 1]](/xml/43492/KJHE_2024_v33n6_943_f001.jpg)

![[그림 2] [그림 2]](/xml/43492/KJHE_2024_v33n6_943_f002.jpg)

![[그림 3] [그림 3]](/xml/43492/KJHE_2024_v33n6_943_f003.jpg)

![[그림 4] [그림 4]](/xml/43492/KJHE_2024_v33n6_943_f004.jpg)

![[그림 5] [그림 5]](/xml/43492/KJHE_2024_v33n6_943_f005.jpg)

![[그림 6] [그림 6]](/xml/43492/KJHE_2024_v33n6_943_f006.jpg)