패시브주택의 에너지성능 및 실내 공간구성 특성

ⓒ 2025, Korean Association of Human Ecology. All rights reserved.

Abstract

In recent years, the significance of low-energy buildings, and low-carbon housing for achieving carbon neutrality, has come to the fore. This study methodically examined the energy performance of technological elements designed for energy savings and systematically analyzed the characteristics of spatial composition. The analysis encompassed a total of 25 passive houses, as published in housing-related magazines from 2011 to 2024. The ensuing findings are of particular significance. Firstly, the analysis revealed that lightweight wooden structures and reinforced concrete structures account for majority of the houses surveyed. In comparison to general detached houses in the city, there is a notable prevalence of single-story houses. The building-to-land ratio and floor area ratio have been reduced by securing a substantial land area. 2) A comparison of the energy performance of the surveyed houses and the energy-saving design standards of the building reveals that the heat penetration rate standard of the outer wall, roof, and floor is sufficiently achieved, and the heat penetration rate for windows and doors is particularly excellent. 3) The planar shape of the house was predominantly rectangular, square, ㄱ-shaped, free shape, F-shaped, and I-shaped. Passive houses were characterized by the pursuit of numerous variations (cutting and addition) even under the premise that the elevation was aimed at simplicity. In terms of indoor space configuration, the living room, main room, dining room, and room1 were primarily situated in the front, while the attached space was positioned in the rear. The configuration of the living room and the main room exhibited a pronounced inclination towards establishing independent areas, while the living room, kitchen, and dining room demonstrated a notable propensity for open–space composition(LDK).

Keywords:

Passive house, Energy performance, Spacial composition키워드:

패시브주택, 에너지 성능, 평면형상, 실내 공간 구성Ⅰ. 서론

1. 연구의 배경 및 목적

정부는 파리기후변화협정(Paris Agreement, 2015년)에 따라 2019년 ‘2018년 대비40% 감축’을 국가온실가스 감축목표(NCD: nationally determined contribution)로 수립하였다. 이에 국토교통부에서는 건축물의 냉·난방부하를 패시브하우스 수준까지 감소시키고, 신재생에너지 설비로 에너지를 생산하여 에너지부하와 에너지생산의 합이 제로가 되는 제로에너지빌딩을 모든 신축건물에 대하여 2025년부터 의무화하고 계획을 수립하였다(국토교통부, 2014). 또한 「건축물의 에너지절약설계기준 : 이하 에너지절약설계기준」을 통해 거주/비거주, 공동주택, 공동주택외(단독주택)로 확장하여 지속적인 외피 단열성능기준을 강화하고 있으며, 저에너지 건축물로 시작하여 제로에너지 빌딩의 구축을 궁극적 목표로 하고 있다.

저에너지 주택은 2005년 독일에 패시브하우스연구소의 기술자문을 통한 국내 민간건설회사의 ‘에코 3.0리터’ 시범주택이 건설되면서 패시브 기술요소인 단열, 열교, 창호, 환기 및 기밀에 대한 중요성이 인식되었으며, 이를 토대로 각 기술별 시공공법 및 방법에 대한 교류가 활발하게 진행되었다. 이를 통해 국내 패시브주택의 보급이 활성화되는 토대가 마련되었으며, 패시브주택이라는 개념이 대중화되면서 이전의 단독주택에서 단점으로 지적되는 단열 및 에너지성능이 강화된 저에너지 단독주택이 실현되고 있다. 또한 국내에서는 경제성 및 국내환경에 적합한 패시브하우스의 기준이 요구되고 있다. 패시브주택에 대한 연구는 기술요소의 적응을 통해 그 저감효율을 검증하는 연구가 주를 이루고 있으며, 특히 저에너지 주택으로서의 건축적 특성과 이에 관련한 평면형상과 실내의 공간구성 등에 대한 연구는 매우 제한적으로 실행되고 있다. 이에 본 연구에서는 패시브주택의 에너지 성능 및 실내 공간구성에 대한 특성을 파악하는 것을 목적으로 한다. 이것은 패시브주택의 계획 및 공급을 위한 기초 데이터 제공에 의미가 있다.

2. 연구내용 및 방법

본 연구는 국내 신축된 패시브주택으로써 거주용도로 지어진 단독주택을 대상으로 하였다. 대상주택 선정을 위한 절차는 다음과 같다. 첫 번째, 모아진(인터넷잡지정보)을 통하여 ‘전원주택’으로 검색된 ‘전원주택라이프’, ‘전원 속의내집’에 게재된 주거용 단독주택으로 패시브, 저에너지, 에너지 절약, 난방비 절감, 단열, 기밀 등의 핵심단어가 제목 및 부제에 들어간 총 69사례를 선정하였다. 두 번째, 선정된 69사례 중에 다가구주택, 업무병용주택, 홍보용 주택 등을 제외한 총 55호가 선택되었다. 세 번째, 이들 사례를 대상으로 에너지성능에 대한 평가가 객관적으로 공개되어 있고, 배치, 평면과 입면 등의 도면과 거주자들의 공간이용 행태의 정보를 수집할 수 있는가를 재검토하여 총 25사례를 추출하였다. 조사대상 주택은 2011년에서부터 2024년까지 게재된 것을 대상으로 하였다.

구체적 연구내용은 다음과 같다.

1) 패시브주택의 외피단열, 기밀, 창호, 열회수환기장치, 외부차양장치, 재생에너지 사용 등과 관련한 에너지성능을 분석한다.

2) 패시브주택의 건립지역, 구조, 층수, 대지면적, 건축면적, 건폐율, 용적률 등의 건축적 특성을 분석한다.

3) 패시브주택의 평면형상 특성을 파악한다.

4) 실내 주요실의 배치관계, 거실과 안방의 배치관계, 거실과 주방, 식당의 배치관계를 파악하여 패시브주택의 평면구성의 특성을 파악한다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 저에너지 건축물의 법규 강화 및 기준

에너지관련 세계 동향에 발맞추어 2012년 2월 「녹색 건축물 조성 지원법」이 제정되었으며, 정부는 2017년부터 신축건물에 대해 패시브수준에서 2025년 제로에너지하우스 수준으로 달성하겠다는 목표를 발표한 바 있다. 이에 따라 대통령직속 녹색성장위원회를 축으로 관련 정부처 및 연구기관들은 탄소배출 제로화, 에너지 절약형 건물구현을 위한 모색을 다각적으로 추진하였다.

「건축물의 에너지절약설계기준(건설교통부고시제2008- 5호)」은 「건축법」 및 「건축물의설비기준등에 관한 규칙」의 규정에 의한 건축물의 효율적인 에너지관리를 위한 에너지절약설계기준, 에너지절약계획서 작성기준 및 단열재의 두께 기준을 정하는 것을 목적으로 한다. 제정이후 몇 번의 개정을 통하여 단열 성능이 강화되고<표 1>, 2015년은 외벽의 단열규정에 ‘공동주택 외’가 추가됨으로써 단독주택의 단열강화의 근거를 갖게 되었다. 이것은 단독주택이 갖는 유일한 에너지절약 규제이다(김인호, 박성진, 2013). 이에 모든 단독주택이 외벽과 지붕, 그리고 바닥, 창호 등에 대한 단열강화를 갖게 되었으며, 2018년 다시 중부지역을 중부1지역, 중부2지역으로 세분하고 단열성능도 강화하는 개정을 하였다. 특히 최근(2018. 9. 1)에 시행된 개정에서는 주거/비주거부문 단열기준은 단열성능이 패시브건축물 수준으로 개정되었다(표 1의 음영부분 참조). 이것은 설계의 초기단계에서부터 에너지효율화가 가능할 수 있는 기준 등을 서서히 강화시켜, 에너지절감 주택을 설계할 수 있도록 장려함으로써 적극적 저에너지 건축의 보급 및 확대를 위한 근거가 마련되었다.

한편, 저에너지 단독주택의 실현을 위한 가장 선두에 선것은 패시브주택이다. 독일의 패시브하우스연구소(Passiv haus Instiut: 이하 PHI)의 패시브하우스 기준이 소개되면서 이를 기초로 하는 국내 패시브하우스의 건립이 민간(협회 등)을 중심으로 실현되기 시작하였다. 패시브하우스는 1991년 독일 파이스트박사(Dr.Wolfgang Feist)가 Darms tadt-Kranichstein에 처음으로 패시브하우스를 건축한 이후 독일을 비롯한 프랑스, 오스트리아, 스위스, 스웨덴 등 유럽 전역에 빠르게 확산되었다(양정필, 2013). 독일의 패시브하우스는 직접적 난방설비의 도움 없이 생활에 필요한 최소한의 신선한 공기를 보조적 설비수단으로 조금 온도를 올리거나 내림으로써 재실자가 열적, 공기질적으로 만족할 수 있으며 에너지효율성, 쾌적함, 경제성을 동시에 만족 시키는 표준적 건물로 정의된다(한국패시브건축협회, 2020). 정량적으로는 실내온도 20℃를 유지하기 위한 연간 난방에너지 요구량이 15kWh/㎡·a(1.5L/㎡·a) 이하인 주택을 말하고, 이를 달성하기 위한 요구조건으로 외벽, 지붕, 창호, 문, 열회수환기장치, 기밀성능, 차양 등의 기준을 제시하고 있다<표 2>.

(사)한국패시브건축협회(Passive House Institute Korea: 이하 PHIKO)에서는 우리나라는 독일과 달리 주택에 바닥난방을 하고 신발을 벗는 주거생활 환경에 적합한 한국형 패시브건축 인증으로 차별화하고 있다. PHIKO에서는 패시브건축물이란 자연열의 재이용, 차양을 이용한 일사차단 등의 수단을 통해, 최소한의 설비에 의존하면서 적절한 실내 온도를 유지하고, 열적, 공기질적으로 만족할 수 있는 건물로 정의한다(한국패시브건축협회, 2020). PHIKO의 인증기준은 초기(2009년 이후)에는 독일의 PHI의 인증기준을 적용하면서도 연간 난방에너지요구량이 50kWh/㎡·a(5.0L/㎡·a)이하, 지붕의 열관류율은 0.12W/㎡·K, g 값(Solar Heat Gain Coefficient: SHGC)을 0.4 이상으로 달리하였다. 그 후 2018년에는 인증 항목을 세분화하여 기준을 설정하고, 2022년에는 외벽, 열교환장치 그리고 창호에 대한 기준을 통합하는 등의 개정을 통하여 한국형 인증기준의 정립을 시도하고 있다<표 2>.

2. 문헌고찰

패시브주택에 관한 연구는 크게 패시브 기술요소 적용에 따른 효과 검증과 계획에 관한 연구가 진행되었으며, 주로 사례연구를 통해 이루어졌다. 공동주택을 중심으로 에너지절약적인 설계기준, 인증제도 그리고 에너지성능을 패시브하우스와 비교 검증하는 연구(이명주 외, 2012; 이명주, 김정운, 2015; 정찬헌 외, 2010)가 이루어짐으로써 패시브하우스의 에너지저감 성능을 간접적으로 검증하였다.

일반주택과 패시브수준의 주택과의 사례연구를 통해 패시브주택의 난방에너지 절감의 안정성(김용기 외, 2018), 고성능창호의 효용성과 냉방보다는 난방에너지의 사용을 저감하기 위한 노력의 중요성(유슬기 외, 2013)을 확인하였다. 이명주 외(2012)는 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 난방에너지 절약을 위한 요소별 에너지 절감률은 창호(37.92%)>폐열회수환기장치(27.87%)>부위별단열성능강화(25.23%)>기밀성(5.49%)>단열방식(4.42%)>벽체열저장능률(3.99%)>남측창호/벽비율(0.29%)>차양(0%)순이였으며, 냉방에너지절약을 위한 요소는 차양장치(56.16%)가 가장 큰 역할을 하는 것으로 분석하였다.

또한 국내·외 사례비교를 통해 패시브주택의 기술요소 및 계획특성을 제안하는 연구가 이루어졌다. 패시브주택 도입기에 있는 우리나라는 기밀한 시공, 건축구조 유형별 적정한 단열재 사용, 컴팩트한 외관의 형성, 패시브한 열취득 최대화 및 일사조절을 고려한 디자인기법의 적용 등은 국내에서도 큰 비용 부담없이 실현될 수 있는 것들로 제시하였다(양정필, 2013). 실제, 건축설계사무소의 실무자들은 설계시 건축물의 배치(28.0%), 평면계획(27.2%)의 요소를 가장 많이 반영하고 있으며, 지방 도시근교 소형주택의 경우 대부분 도시근교의 대지로써 도심지 대지보다 토지이용율과 더불어 대지내 건축물의 배치 및 향을 큰 제약없이 설계에 반영할 수 있기 때문인 것으로 사료된다. 건축물의 배치와 평면계획은 거주 기능성과 투자비 발생이 최소화되는 에너지절감 대안에 중점을 두는 건축주들의 적극적인 의견 수용으로 보인다(김인호, 박성진, 2013). 국내 실정에 맞는 부위별 단열기준의 상향 필요성(노상태, 2016)도 제기되었다. 이태구, 유동완(2018)은 국내 저에너지 주택(5리터 이하)의 난방에너지 요구량이 독일 패시브하우스 인증 기준의 2배 이상 나온 원인은 상대적으로 낮은 기밀성능, 상대적으로 높은 창틀의 열관류율, 상대적으로 낮은 g값, 상대적으로 높은 문의 열관류율로, 창호재와 문의 성능 향상이 필요함을 지적하였다. 또한 안나 외(2013)는 국내 저에너지 주택의 기밀성능은 0.7~1.0회/h로 일반적인 건물보다 상대적으로 기밀성능이 높음을 확인하였다. 일반적인 건물의 기밀성능은 신축공동주택의 경우 평균 1.96회/h(김승철 외, 2011), 10년 미만의 아파트의 경우 평균 2.33~7.87회/h(신우철 외, 2005)로 보고된 바 있다. 또한 PC모듈러주택에서의 부족한 기밀성능의 향상을 위해 패시브주택의 기밀성능 기술의 적용을 제안(정준수 외, 2023)하기도 하였다.

패시브주택이 활성화되면서 거주후평가 등의 연구도 실행되었다. 김종란 외(2019)는 패시브주택에 대한 거주성 평가에서 안정적 실내환경을 유지하고 있으며, 설계자측면에서 패시브하우스의 기본계획 요소외에 축열성있는 바닥마감재의 선택, 실내가스발생이 적은 취사열원의 선택, 보일러실의 연소가스가 실내에 유입되지 않는 구조로 설계(보일러실 출입문을 주택외부에 설치하거나, 보일러실을 별도로 설계)할 것으로 제안하였다. 이상과 같은 고찰을 통해 현재 패시브주택의 기술요소의 적용 수준과 현황 그리고 입면적 특성(평면형상)과 공간구성의 특성과 같은 계획적 연구는 극히 제한적인 것을 알 수 있다.

Ⅲ. 연구결과 및 분석

1. 대상주택의 건축적 특성

대상주택의 건축적 특성을 조사하기 위해 건립지역, 구조, 대지면적, 건축면적, 건폐율, 용적률, 층수, 건축연도 등을 종합적으로 조사하였다<표 3>. 조사대상 주택은 도시지역과 비도시지역이 혼재되어 있으며, 경기도(6건), 강원도(3건), 대전시(3건), 세종시(3건), 서울(2건), 경북(2건), 경남(2건), 제주도(2건), 광주시(1건), 충북(1건)에 고루 편재되어 있다. 구조로는 경량목구조 12건(48.0%), 철근콘크리트조 7건(28.0%), 중목구조 4건(16.0%), 철골조 1건(4.0%), 철근과 경량목구조의 혼합 사례가 1건(4.0%)으로 나타나, 경량목구조가 가장 많은 사례수로 나타났다.

조사대상 주택의 대지면적은 평균 545.6㎡, 건축면적은 129.9㎡, 건폐율은 26.9%, 용적률은 37.8%로 나타났다. 층의 구조에는 지하(1층)를 갖고 지상 2층인 경우가 12.0%(3건), 1층주택인 경우가 28.0%(7건), 2층주택인 경우가 60.0%(15건)로 나타났다. 도시지역의 일반단독주택을 대상으로 한 선행연구(유복희, 2024)의 경우는 대지면적 평균 340.1㎡, 건축면적 121.2㎡, 건폐율 35.4%, 용적률 58.7%로 나타났으며, 전체 조사대상 67사례 중 97.9%가 2층이고 1층은 단 1사례만으로 구성되었다. 즉, 본 조사대상 주택은 도시 일반단독주택보다 1층주택이 상대적으로 다수 존재하고, 대지면적이 크게 확보됨으로써 건폐율과 용적률이 낮음을 알 수 있다.

거주자 특성은 부부로만 구성된 경우가 32.0%(8건)로 나타났다. 부부와 자녀 1명(4건), 부부와 자녀 2명(10건), 부부와 자녀 3명(1건)으로 부부와 자녀로 이루어진 2세대 가구가 60.0%(15건)로 가장 많이 분포하고 있었으며, 부부와 아들부부로 구성된 3세대 가구(1건)와 1인 가구(1건)도 나타났다.

2. 에너지절약적 요소기술의 적용 현황

<표 4>는 대상주택의 에너지 성능의 요소기술 적용 현황과 성능 데이터이다.

패시브 건축기술 중 단열, 기밀, 창호의 성능과 열회수환기장치, 외부차양과 재생에너지의 적용 그리고 년간 난방에너지요구량을 조사하였다. 고단열과 고기밀에 대한 것은 설계 초기단계부터 건물의 외피를 통한 열손실을 막는 것으로 외벽, 지붕, 바닥에 대한 시공재료의 열관류율로 관리된다. 건물의 기밀성능은 환기나 침기로 인한 열손실을 막기 위한 기밀성의 향상과 관련된 것으로 실내·외 압력차 50pa일때의 침입외기의 양은 가급적이면 0에 가깝도록 요구된다. 또한 창문은 창호를 통한 열손실의 최소화와 태양열 이용을 위해 고성능 3중유리 시스템창호을 사용하며 전체, 유리 및 창틀을 통한 열손실을 관리하고 있다. 폐열회수성능이 높은 공기조화기인 열회수환기장치는 실내의 쾌적한 공기질을 유지하는 동시에 외기의 도입으로 인한 난방부하의 증가를 최소화할 수 있도록 일정 이상의 난방효율을 갖는 것이 중요하다. 추가적으로 일사차단을 위해 남향 및 서향의 창문은 여름철 일사를 차단할 수 있는 적절한 외부차양장치의 설치를 통해 최적화하려는 노력이 필요하다.

본 연구에서는 조사대상 주택에 대하여 외벽, 지붕, 바닥의 열관류율과 창호관련 열관류율, 기밀성능, 열회수환기장치, 전동외부차양 적용 여부, 재생에너지 사용 등의 요소기술의 수준을 평가하였다. 특히, 본 조사대상주택은 PHIKO의 인증(협회인증)을 득한 것은 23건으로 나타났으며, 2건은 PHPP(Passive House Planning Package)리포트를 갖고 있었다. 외벽의 열관류율은 평균 0.153 W/㎡·K, 바닥은 0.130 W/㎡·K, 지붕은 0.127 W/㎡·K로 나타났다. 창문 전체의 열관류율이 0.953 W/㎡·K로 패시브기준인 0.85 W/㎡·K를 초과하는 것으로 나타났다. 창틀은 0.917 W/㎡·K, 유리는 0.692 W/㎡·K, g값 0.44로 나타났으며, 기밀성능인 환기횟수는 평균 0.485회/h로 나타났다. 또한 1건을 제외하고 모두 열회수환기장치를 설치하였으며, 난방효율은 80.25%로 나타났다. 외부에 전동차양장치를 설치한 가구는 12건(48.0%)으로 나타났으며, 2건(8.0%)은 외부에 덧창 형태의 차양구조를 설치한 것으로 나타났다. 특히 재생에너지는 태양광을 적극적으로 이용하는 것으로 나타났다. 태양광(2~6kWp)을 사용하는 가구가 13건(52.0%)으로 가장 많았으며, 환기시스템의 가동과 함께 지열을 이용하는 경우가 1건, 그리고 태양광과 지열을 함께 이용한 가구가 1건 나타났다. 즉, 모든 조사대상 주택에서 열회수환기장치는 사용하고 있는 것으로 나타났으나, 전동외부차양의 경우 선택적으로 사용하는 것으로 나타났다. 외부차양의 경우 주로 냉방부하를 줄이기 위한 장치인데, 본 대상주택에서는 냉방보다는 난방부하를 저감시키는 것에 치중하는 것으로 분석된다.

본 조사대상 주택의 에너지성능 수준을 평가하기 위해 PHI의 요구조건, 「건축물 에너지절약설계기준」, 이태구, 유동완(2018)의 선행연구와 비교하였다<표 5>. 이태구, 유동완(2018년)의 연구에서는 국내 패시브인증을 받은 신축 목구조 단독주택 52사례(2009~2018년인증)를 대상으로 에너지성능을 분석하였는데, 본 연구의 결과가 난방에너지요구량, 기밀성능(n50), 열회수환기장치의 난방효율에서 약간의 성능향상이 있었음을 알 수 있다. 이것은 <표 2>에서도 알 수 있듯이 2018년, 2022년 성능기준의 강화가 다소 영향을 미쳤을 것으로 판단된다. 독일의 PHI기준과 비교하면, 창틀, 창호 전체 열관류율, g값 등에서 요구조건에 미달되는 것으로 나타났다.

또한 연간난방에너지 요구량에서는 우리나라의 바닥난방시스템으로 인한 차별적 적용의 필요성이 인정되면서 PHIKO에서는 이를 고려하여 한국형 패시브하우스 기준인 5.0L/㎥.a 이하를 요구하고, 외벽의 열관류율과 함께 매우 허용적 기준을 가지고 있음을 알 수 있다. 에너지절약설계기준(중부1지역과 단독주택)과 비교하면, 본 연구는 외벽, 지붕, 바닥의 열관류율 기준을 충분히 달성하고, 특히 창호와 문에 대한 열성능(열관류율)에서 크게 우수함을 알수 있다. 이에 에너지절약설계기준에 의해 초기설계부분에서 에너지절감이 이루어지기 위해서는 외피와 창호, 문에 대한 성능강화와 기밀성에 대한 규제와 기준설정이 필요할 것으로 판단된다. 즉, 현재의 대상주택의 에너지 성능은 PHIKO의 최저 인증기준과 에너지절약설계기준보다 상회하는 성능을 가지고 있음을 알 수 있다.

3. 주택의 평면 및 입면형태

저에너지 주택은 기본적인 패시브 요소기술의 적용뿐만이 아닌 주택의 입면, 배치 그리고 공간구성에 대한 측면도 함께 고려되어야 한다. 에너지절약설계기준에서는 건축물대지의 향, 일조 및 주풍향 등을 고려하여 배치하며, 남향 또는 남동향 배치를 권장하고 있다. 태양에너지의 획득과 관련하여 최대한 남향의 배치를 하고, 건물향이 좋지 않더라도 설계를 통해 극복 가능하도록 설계시 고려하여야 한다. 또한 평면계획에 대해서는 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 작게 한다.

조사대상 주택의 배치도 및 평면도를 통해 확인한 결과, 남향이 14건(60.9%), 남동향 6건(26.1%), 남서향 3건(13.0%)으로 나타나, 조사대상 23사례 모두 남향배치를 지향하는 것으로 나타났다. 또한 패시브주택은 설계시에 단순한 외관 즉, 외부노출 면적을 최소로 하는 것을 기본으로 하므로 건물의 입면과 평면형상은 일반적으로 요철이 없는 단순한 매스가 유리하다는 것이 일반적인 설계기준이다. 형태는 존재하는 것의 외면적인 형식이며 그것은 내면적인 고유성에 의해서 표출된다는 특성을 지닌다. 주택의 평면형상은 주택이 지니고 있는 평면의 윤곽을 의미하는 것이며, 주택이 지니는 평면형상의 성격을 파악하는 것은 주택이 지니는 분석 대상물의 형태를 인식하고 특징화할 수 있는 수단이 된다(유복희, 2024).

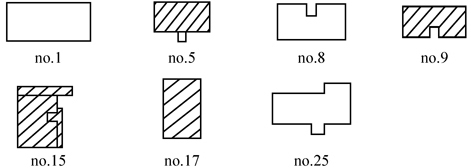

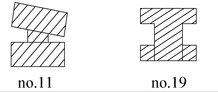

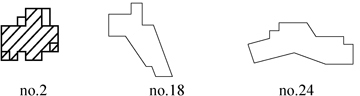

본 대상주택의 평면형상을 조사하였는데, 1층주택(단일층주택)은 1층(빈칸)의 평면형상을, 2층주택은 1층(빈칸)과 2층(빗금)의 적층한 평면형상(이하 적층평면형상)을 표기하였다<표 6>. 평면형상의 도식을 위해서는 평면도상에 각 변에 대한 길이의 비를 측정하여 도식하였다. 평면형상의 유형은 그 형상의 모양에 따라 장방형, 정방형, ㄱ자형, F자형, I자형, 자유형으로 구분하였다. 장방형은 두변의 길이가 1 : 2 이상, 정방형은 1 : 2 이내, 두 가지 이상의 형태가 복합적으로 나타나는 경우 자유형으로 분류하였다. 본 연구에서는 장방형(30.4%), ㄱ자형(21.7%), 정방형(17.4%), 자유형(13.0%), F자형(8.7%), I 자형(8.7%) 순으로 나타났다. 일반 도시단독주택을 대상으로 한 선행연구(유복희, 2024)에서는 장방형(14.9%), ㄱ자형(19.4%), 정방형(10.4%)이 주로 나타났지만 장방형과 함께 자유형(19.4%)이 가장 많은 사례수를 보인것과 비교하면, 패시브주택은 장방형과 정방형, ㄱ자형과 같은 전형적인 평면형상이 주로 나타났다. 또한 장방형의 경우 전형적인 형태를 가진 no.1과 no.17을 제외하면 절삭과 부가와 같은 변형이 존재하여 입면에 요철을 형성하고 있으나, 이것은 일반단독주택과의 비교에서(유복희, 2024) 최소화된 경향을 확인할 수 있다. 정방형과 ㄱ자형에서도 같은 경향을 보인다. 즉, 패시브주택은 입면이 단순함을 지향한다는 전제속에서도 많은 전형적 형태에서 변형(절삭과 부가)을 추구하여 외형적 다양성을 갖추려고 하는 특징이 나타났다.

4. 실내의 공간구성 특성

에너지절약설계기준에서는 실내의 평면계획은 실의 용도 및 기능에 따라 수평, 수직으로 구분하는 조닝계획의 중요성을 제시하고 있다. 일반적으로 패시브주택은 남쪽을 향한 배치에서 전면에는 주요실이 배치되고, 후면에서 여러 부속실을 배치하는 것을 기본으로 한다. 본 연구에서는 평면을 기본으로 전면과 후면에 배치된 실의 구성, 안방(주침실)과 거실의 배치관계 그리고 거실과 주방, 식당(DK)의 배치관계를 파악하여 패시브주택의 평면구성의 특성을 파악하고자 한다.

조사대상 주택의 주요실의 배치관계는 평면의 정보를 득한 23세대를 대상으로, 1층주택(7사례)과 2층주택(16사례)으로 구분하여 파악하였다<표 7>. 1층주택의 경우는 <표 6>에서 보는 바와 같이 장방형(3건)과 정방형(1건) 그리고 자유형(3건)의 평면형상으로 나타났다. 특히 자유형의 경우 홑집의 형태를 취하고, 길게 부정형의 세장(細長)형태를 취하고 있다.

<표 7>은 1층주택과 2층주택에서 평면의 전면과 후면을 구성하고 있는 실과 개수를 나타낸다. 실의 명칭은 평면도에 기재된 명칭을 기본으로 한다. 1층주택의 경우, 전면에는 주로 안방(6건)과 거실(7건)을 배치하는 것으로 나타났는데, 특히 거실의 경우 모든 사례에서 전면에 배치하였다. 주방의 경우, 전면인 경우가 3건 그리고 식당이 전면인 경우가 3건으로 나타났는데, 이것은 DK일체형이 일반화되어 있어 주방과 식당이 전·후면 관계로 배치되어 있음을알 수 있다. 또한 후면에 배치하는 것은 화장실(6건), 현관(6건), 보일러실(5건), 기계실(4건), 다용도실(3건)과 같은 부속공간으로 나타났다.

2층주택(16사례)의 경우에는 대부분 겹집의 형태로 전면에 안방이 배치된 경우가 1층에 8건(50.0%), 2층에는 7건(43.8%)으로 나타나, 1, 2층 전면에 안방이 배치됨을 알수 있다. 거실의 경우 1층 전면에 14건(87.5%), 2층 전면에 2건(12.5%)이 배치되어 1층 전면에 거실을 배치하는 경향이 뚜렷하게 나타났다. 1층에 주방과 식당이 존재하는 경우가 14건으로 나타났는데, 그 중 전면에는 식당이 9건, 주방이 3건으로 나타나, 전면의 식당배치를 선호하는 것으로 나타났다. 또한 1층 후면에는 주방(10건), 화장실(10건), 다용도실(8건), 보일러실(7건), 창고(6건), 계단실(15건) 등이 존재하고, 2층 후면에는 안방에 부속된 욕실과 드레스룸, 안방 이외의 방들과 화장실, 계단실 등이 배치되는 경향이 강하게 나타났다. 특히 현관의 경우 1층의 전면에 8건(50.0%), 후면에 8건(50.0%)으로 나타났다.

1층주택, 2층주택 모두 전면부분에는 주요실인 거실과 안방, 식당, 방1 등이 배치되고, 후면 1층에는 화장실, 보일러실, 다용도실, 창고 등이 주로 배치되고 2층 후면에는 안방이외의 방들과 화장실, 계단실 등이 배치되는 것으로 나타났다. 즉, 전면에는 주요실이, 후면에는 부속공간들이 주효하게 배치되고 있음을 확인하였다. 특히 현관의 경우 1층 주택은 후면에 주로 배치하는 것으로 나타났으나, 2층주택의 경우 1층의 전면과 후면을 서로 대등하게 선호하는 것으로 나타났다.

즉, 패시브주택은 최대한의 남향배치와 주요실의 전면배치 그리고 부속공간의 후면배치와 같은 기본적인 원칙을 준수하고 있는 경향이 뚜렷하게 나타났다.

한편, 1층주택은 전면에 평균 4.9개의 실을 가지고 있는 것으로 나타났다. 이것은 2층주택에서 1층 전면에 3.4개와 2층 전면의 2.2개와 비교하면, 2층주택의 전면에 배치되는 실의 개수 차이(0.6)는 거의 미세하다. 또한 1층주택의 후면에는 6.9개의 실로 나타났으며, 2층주택의 1층 후면에 5.8개, 2층 후면에는 4.6개로 나타났다. 1층주택과 비교하면 2층주택에서의 후면에 월등이 많은(3.5개) 실을 배치하는 것으로 나타났다. 즉, 1층주택과 2층주택에서는 전면에서의 실의 수 차이는 미세하고, 대부분의 실의 수의 차는 후면에 배치되는 실의 차이로 발생됨을 알 수 있다. 이것은 실의 개수와는 크게 상관없이 일조, 입면 파사드, 조망 등에 영향을 미치는 주요실의 전면배치에 대한 실의 구성은 확고함을 알 수 있다.

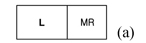

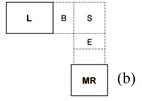

사적영역인 안방과 공적영역인 거실의 공간구성 특성을 파악하였다<표 8>. 1층주택의 경우, 거실(L)과 안방(MR)이 서로 근접하여 구성되어 있는 경우(a)가 3건(42.9%)으로 나타났다. ㄱ자형으로 엇갈려 서로 시각적으로 중복되지 않도록 완전분리(독립)된 경우(b)가 2건, 거실과 안방사이에 현관(E), 계단(S), 화장실(B) 등이 존재하여 수평 분리가 된 경우(c)와 수직 분리된 경우(d)가 각 1건으로 나타나, 공·사영역의 완전분리를 지향하는 경우가 4건(57.1%)으로 나타났다.

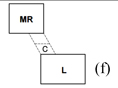

2층주택의 경우 거실과 안방이 서로 근접한 경우(a)가 3건(18.8%)으로 나타났다. ㄱ자형으로 서로 엇갈려 독립된 경우(b)가 2건(12.5%), 안방과 거실이 사이에 공간(실)을 두고 수평분리된 경우(c)가 4건(25.0%), 층분리가 일어난 것이 6건(37.5%), 채로 분리된 경우도 1건(6.3%) 나타났다. 2층주택의 경우 대부분 거실과 안방이 독립적 공간으로 분리되는 경향(81.3%)이 강하게 나타났다. 즉, 1층주택의 경우 근접하거나 ㄱ자형으로 서로 분리배치가 대부분인데 반하여, 2층주택은 층분리나 채분리와 같은 적극적 분리 경향이 나타나고, 수평배치의 경우에도 사이에 실을 배치하여 독립된 영역을 확보하고자 하는 경향이 강하게 나타났다. 즉, 공간의 융통성이 부여될 경우 공적영역과 사적영역의 분리 즉, 거실과 안방의 독립적 영역분리가 선호되는 것으로 판단된다.

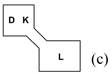

공적영역에 해당되는 거실(L)과 식당(D), 주방(K)과의 공간배치 경향을 파악하였다<표 9>. 거실과 주방, 식당의 배치관계는 선행연구(유복희, 2024)를 바탕으로 ‘-’은 공간적 분리가 명확한 경우를 표시한 것이고, ‘/’은 공간의 영역성이 확보되고 반 개방된 공간을 나타낸다. ‘·’은 단차 등으로 영역이 확보되면서 개방된 경우를 표시한다. 이를 바탕으로 L-DK, L/DK, L·DK, LDK로 구분하였다. 1층주택의 경우에는 반 개방적인 L/DK형은 거실과 식당, 주방을 부분벽이나 가구 등으로 구분하는 형식(d)이 1건으로 나타났다. 완전 개방적 공간구성(h)인 LDK형은 3건, 식당과 거실이 개방적 한 공간으로 연결되고 주방과 거실이 사선으로 있는 경우(i)가 2건, 한 공간이면서 거실과 주방, 식당이 좌우로 구분되어 있는 경우(j)가 1건으로 나타났다. 즉, 1층주택에서는 한 공간에서 개방적인 거실과 주방, 식당으로 구성되는 LDK형이 85.7%로 주효하게 나타났다.

2층주택의 경우에는 거실과 주방, 식당이 층으로 분리되는 층분리(a)가 1건, 거실과 주방, 식당이 부분벽으로 구분되는 경우(b)가 3건, 사선으로 채분리가 된 경우(c)도 1건 나타나, 거실공간과 주방, 식당공간으로 분리하고자 하는 L-DK형이 총 5건(31.3%)으로 나타났다. L/DK형이 2건(12.5%) 나타났는데, 부분벽이나 가구로 주방공간을 거실과 구분하는 경우(e)와 거실과 식당으로부터 적극적 독립시키고자 하는 유형(f)이 나타났다. L·DK형으로는 두 단의 계단으로 공간적 구분을 하는 경우(g)가 1건으로 나타났으며, LDK형으로 완전 개방된 경우(h)가 6건(37.5%), 거실과 주방, 식당이 좌우로 배치된 경우(j)가 1건, 주방과 거실이 사선으로 연결된 경우(i)가 1건으로 나타났다. 즉, 2층주택의 경우 층분리, 채분리 그리고 거실의 독립한 형태가 전체 5건(31.3%)으로 나타나지만, LDK형이 8건(50.0%)으로 가장 선호되는 형태로 나타났다. 즉, 패시브주택(1층주택과 2층주택의 통합한 23사례)에서는 완전 개방형인 LDK형(60.9%)과 반개방적 경향인 L/DK(13.0), L·DK(4.3%)이 총 78.2%로 개방적 공간구성을 선호하는 것으로 분석된다.

Ⅳ. 결론 및 제언

최근 탄소중립을 위한 저에너지 주택의 중요성이 부각되면서 정부에서는 2025년까지 모든 건축물에 제로에너지 건축물을 건립하겠다는 목표를 발표한 바 있다. 이에 국내에서는 저에너지 단독주택의 건립이 대두되면서 민간에서 주축이 되어 패시브주택의 대중화가 시도되고 있다. 본연구는 국내 주택관련 잡지에 게재된 패시브주택 총 25건을 대상으로 에너지절감을 위한 기술요소의 에너지 성능과 평면적 공간구성 특성에 대한 분석을 실시하였다. 분석결과를 바탕으로 한 결론은 다음과 같다.

1) 건축적 특성은 경량목구조가 48.0%, 철근콘크리트조가 28.0%로 대부분을 차지하고 있었으며, 대지면적은 평균 545.6㎡, 건축면적 129.9㎡, 건폐율 26.9%, 용적률 37.8%로 나타났다. 1층주택이 7사례, 2층주택은 18사례로 나타났다. 도시 일반단독주택을 대상으로 한 선행연구와의 비교에서 1층주택이 상대적으로 많이 존재하며, 대지면적이 크게 확보됨으로써 건페율과 용적률이 상대적으로 낮게 나타났다. 이것은 큰 대지면적의 확보가 쉬운 지역에 많은 패시브주택이 존재하는 것과 대지면적의 크기에 대한 영향을 받기보다는 단순한 외관과 적은 표면적과 체적을 지향하는 패시브주택의 에너지절감 계획방향에 충실하고자 하는 의도의 반영으로 사료된다.

2) 에너지 성능으로 년간 난방에너지요구량은 평균 2.4 L/㎡·a로 나타났으며, 구조체의 열성능을 판단하는 열관류율은 외벽은 0.153 W/㎡·K, 지붕은 0.127 W/㎡·K, 바닥은 0.130 W/㎡·K로 나타났다. 창호에 대한 열성능은 유리열관류율은 0.692 W/㎡·K, 창틀은 0.917 W/㎡·K, 전체 열관류율은 0.953 W/㎡·K, 유리 g값은 0.44로 나타났다. 열회수환기장치는 모두 설치되었으며 효율(난방)은 80.25%로 나타났다. 환기횟수는 0.485회/h로 나타났다. 현재의 에너지설계기준(중부1지역과 단독주택)과 본 조사대상주택의 성능을 비교하면, 외벽, 지붕 바닥의 열관류율에 충분히 달성하고 있으며, 특히 창호와 문에 대한 열성능(열관류율)은 대상주택의 성능이 크게 우수함을 알 수 있다. 이는 현재 에너지설계기준에 의해 주택의 초기설계부분에서 에너지절감이 이루어지기 위해서는 외벽과 창호, 문에 대한 성능강화와 기밀성에 대한 규제 및 기준설정의 검토가 필요할 것으로 판단된다.

3) 주택의 평면형상(입면)은 장방형이 30.4%(7건), ㄱ자형이 21.7%(5건), 정방형이 17.4%(4건), 자유형이 13.0%(3건), F자형이 8.7%(2건), I자형이 8.7%(2건)의 순으로 나타났다. 패시브주택은 입면이 단순함을 지향한다는 전제속에서, 많은 전형적 형태에서 변형(절삭과 부가)과 자유형태를 추구하여 현대 단독주택에서 추구하는 외형적 다양성을 갖추려는 특징이 나타났다. 이것은 패시브주택이 추구하는 단순하면서도 획일적 외관을 형성하는 것보다 현대 일반단독주택이 추구하는 차별적이고 개성적인 디자인 흐름에 병행하고자 하는 거주자의 요구가 내재되어 있음을 시사한다.

4) 실내의 공간구성에서 1층주택, 2층주택 모두 전면부분에 주요실인 거실과 안방, 식당, 방1 등이 주로 배치되고 있으며, 후면에는 1층에는 화장실, 보일러실, 다용도실, 창고 등이, 2층에는 안방 이외의 방들과 화장실, 계단실이 주로 배치되는 것으로 나타났다. 패시브주택은 최대한의 남향배치와 주요실의 전면배치 그리고 부속공간의 후면배치와 같은 기본원칙을 준수하고 있는 경향이 뚜렷하게 나타났다.

거실과 안방의 배치는 1층주택의 경우 근접(42.9%)하거나 ㄱ자형 등으로 서로 분리하여 배치한 경우(57.1%)가 대부분인데 반하여, 2층주택은 다소 공간배치의 자율성의 영향으로 층분리(37.5%)나 채분리(6.3%), 수평과 수직배치의 경우에도 사이에 실을 배치하여 독립된 영역을 확보하고자 하는 경향(81.3%)이 강하게 나타났다. 즉, 공적영역과 사적영역의 분리에 대한 공간계획이 뚜렷하게 존재하고, 면적에 대한 자율성이 있는 경우 더욱 강화되었다. 또한 거실과 주방, 식당의 공적영역의 배치관계에서 완전 개방형인 LDK형(60.9%)과 반개방적 경향인 L/DK(13.0%), L·DK(4.3%)이 총 78.2%로 개방적 공간구성이 주효하게 나타났다. 본 조사주택이 대부분 부부가구(32.0%)이거나 2세대가구(60.0%)임을 고려하면, 거주자의 세대구성에 따른 효율적이고 개방적인 공간구성의 선호라는 일반적 요구가 반영되었음을 알 수 있다. 즉, 패시브주택은 주요실 전면배치, 공적영역과 사적영역의 구분, 그리고 개방적 LDK 공간을 선호하는 현대 단독주택이 갖는 일반적인 공간구성의 지향성을 갖는다.

본 연구의 대상인 패시브주택은 에너지성능의 기술요소와 평면형상 측면에서 에너지절감을 위한 주택으로서의 특성이 반영되어 있고, 실내공간 구성에서는 패시브주택이 지니는 차별성보다는 현대의 일반단독주택이 지향하는 공간구성의 특성을 가진다. 그러나 본 연구의 해석 및 적용은 데이터의 수량적 제한으로 인한 일반화에 한계성을 가진다. 이에 패시브주택에 대한 연구는 양적·질적으로 더욱 활성화되어야 하는 필연성을 가지며, 좀 더 다양한 측면의 연구가 지속되어야 할 것이다. 특히 주택의 설계계획으로 거주자의 요구가 내재되어 있는 패시브디자인 기법에 대한연구가 요구되며, 차양계획의 기법 및 디자인, 최적의 표면적과 체적비와 관련한 외관디자인, 패시브주택으로서 갖는 차별화되는 공간구성 및 배치에 대한 개발연구는 추후 지속되어야 한다.

References

- 국토교통부(2014). 보도자료:제로에너지빌딩! 미래건축에 대한 패러다임을 바꾸다, https://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?id=95074241, 에서 인출

- 국토교통부(2024). 건축물의 에너지절약설계기준, https://www.law.go.kr/, 에서 인출

- 김승철, 윤종호, 신우철, 김강식, 이현주(2011). Blower door를 이용한 고기밀 공동주택의 기밀성능 평가. 한국생태환경건축학회 춘계학술발표대회 논문집(p.3-6), 서울, 한국

- 김용기, 김원욱, 이태원(2018). 패시브주택과 일반주택의 난방운전특성 비교 분석. 한국퍼실리티매니지먼트학회논문집, 13(2), 61-66.

- 김인호, 박성진(2013). 소형주택 설계시 패시브하우스 적용기술의 인식에 관한 기초연구-광주·전남지역 건축설계사무소 실무자를 중심으로-. 대한건축학회연합논문집, 15(2), 119-127.

- 김종란, 정승희, 유보영, 최윤정(2019). 소규모 패시브 주거단지의 거주성 평가: 청주 가온누리마을을 대상으로. 가정관리학회지, 37(2), 31-50.

- 노상태(2016). 국내외 패시브하우스 부위별 단열상세 성능 비교. 대한건축학회 추계학술대회논문집(p.1379- 1380), 부산, 한국

- 신우철, 윤종호, 백남춘(2005). 고기밀 고단열 주택의 기밀성능에 관한 실험적 연구. 한국태양에너지학회 논문집, 25(4), 61-67.

- 안나, 조민구, 최정만(2013). 국내 저에너지주택의 기밀성능 현황 분석, 한국태양에너지학회 춘계학술발표대회 논문집(p.334-338), 대구, 한국

- 양정필(2013). 국내외 패시브하우스의 계획특성 비교 연구. 대한건축학회논문집, 29(10), 49-56.

- 유복희(2024). 2010년 이후 신축된 도시 단독주택의 실내 공간구성 특성. 대한건축학회논문집, 40(6), 107-118.

- 유슬기, 김석환, 서정기, 김수민(2013). PHPP를 활용한 일반 목조주택과 목조 패시브하우스의 난방에너지 성능 비교 분석. 대한건축학회논문집, 29(8), 199-207.

- 이명주, 김원석, 이우주, 이원택(2012). 건축물에너지절약 요소기술 적용에 따른 단독주택 에너지 요구량 절감률 변화에 관한 연구. 대한건축학회논문집, 28(5), 275-282.

- 이명주, 김정운(2015). 제로에너지건축물 계획을 위한 국내외에너지성능관련 제도의 평가도구 비교분석 및 개선방안 연구. 대한건축학회논문집, 31(4), 45-52.

- 이태구, 유동완(2018). 국내외 저에너지주택의 구조 및 에너지 성능별 특성연구. 대한건축학회 추계학술발표대회논문집(p.32-33), 강원, 한국

- 정준수, 임석호, 설욱제, 이건호(2023). 패시브하우스 표준에 따른 PC모듈러 주택의 기밀 성능 개선 방안 연구. 한국건축친환경설비학회논문집, 17(1), 1-14.

- 정창헌, 김지영, 김태연, 이승복(2010). 패시브 하우스와 건물에너지효율등급인증 건물의 특성 비교를 통한 건물에너지효율등급인증제도 개선점 분석. 대한건축학회논문집, 26(3), 235-243.

- 한국패시브건축협회(2020). 패시브하우스의 정의 및 요구조건, https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=332, 에서 인출