지방중소도시 베이비부머의 여가문화시설 수요 분석 : 군산시를 중심으로

ⓒ 2025, Korean Association of Human Ecology. All rights reserved.

Abstract

As baby boomers enter the elderly population, the overall composition and characteristics of the elderly population are significantly changing. This study analyzed data of the National Leisure Activity Survey and the Elderly Status Survey and conducted focus group interviews with baby boomers in Gunsan City to examine their use of leisure and cultural facilities and identify improvement directions that could reflect local characteristics. Main findings are as follows. First, while public leisure facilities in local small and medium-sized cities showed higher utilization rates than those in large cities, significant qualitative disparities existed. Rural areas exhibited high utilization rates but low satisfaction levels, with facility usage increasing with age. Second, focus group interviews identified demands for affordable lifelong learning centers, practical programs for elderly men, and customized facilities for single middle-aged adults. Participants suggested programs reflecting local characteristics and transformation of existing facilities into multifunctional cultural spaces. Third, improvement directions included enhancing rural public facilities, expanding outdoor spaces, strengthening lifelong education functions, and developing customized programs that could reflect local characteristics. This study has some limitations. It only targeted lifelong education center students in a specific region. It had mostly female participants. It did not include opinions of non-users. Thus, more comprehensive research is needed in the future.

Keywords:

Baby boomers, Leisure and cultural facilities, Small regional cities, Senior leisure welfare, Focus group iInterview키워드:

베이비부머, 여가문화시설, 지방중소도시, 노인여가복지, 초점집단인터뷰Ⅰ. 서론

1. 연구의 배경과 목적

베이비부머 세대가 고령층에 진입하면서 전체 노인인구 중 65~70세 초기고령층의 비중이 증가하고 있어, 노인인구의 전반적인 구성과 특성이 크게 변화하고 있다(유성은, 오명원, 2024; 행정안전부, 2023). 이들은 이전 고령층과는 다른 특성을 보이는데, 경제적 여유를 바탕으로 은퇴 이후에도 활발한 여가생활을 즐기면서 문화 및 산업 부문에서 주요 소비계층으로 부상하고 있다(오서진, 2022). 베이비부머는 독립적이고 적극적인 액티브 시니어로서, 경제력을 기반으로 정보기술과 여가생활 등의 가치소비를 통해 노년기의 정체성과 삶의 의미를 추구한다(송나윤, 남경숙, 2011). 안가영, 한은경(2020)에 따르면, 베이비부머 세대에 속하는 50~70세의 시니어세대는 인지적, 심미적, 소속감 및 사랑의 욕구가 강하다. 이들은 새로운 변화를 능동적으로 수용하고 배움과 미적 삶을 추구하며, 가족 및 타인과의 관계 형성에도 적극적이다. 베이비부머 세대는 인간관계를 중시하고 활동반경이 넓으며, 새로운 정보습득에도 적극적이다. 또한 합리적인 가치관을 바탕으로 다양한 경험을 추구하는 실존적 욕구를 가진다(Ramon-Jeronimo et al., 2013).

이러한 베이비부머의 특성은 노인여가문화시설에 대한 새로운 수요를 창출하고 있다. 송나윤, 남경숙(2011)의 연구에서는 생활편의, 의료재활, 운동건강, 문화여가 등 라이프 스타일에 따른 다양한 서비스 제공의 중요성이 강조되었으며, 최정미, 윤은경(2015)은 지역성, 개방성, 가변성을 핵심 요소로 제시하며 세대 간 소통과 심리적 안정감을 고려한 공간 설계를 제안했다. 그러나 현재의 노인여가문화시설은 이러한 변화된 요구를 제대로 수용하지 못하고 있으며, 특히 지방중소도시의 경우 수도권 대비 시설과 프로그램의 질적 격차가 큰 것으로 나타났다(이원석 외, 2023).

이에 본 연구는 지방중소도시에 거주하는 베이비부머 세대의 여가문화시설에 대한 수요자중심의 요구사항을 조사하고자 한다. 구체적으로는 전라북도 군산시를 중심으로, 현재 여가문화시설을 이용하는 50~60대 베이비부머 세대를 대상으로 하여 이들의 요구사항을 분석하고, 이를 통해 지역 특성에 맞는 여가문화시설의 개선 방향을 도출하고자 한다. 특히 기존 연구들이 대부분 수도권과 대도시를 중심으로 진행되어 지방중소도시의 특수성을 반영하지 못했다는 한계를 고려하여, 시설 접근성, 프로그램 다양성, 운영 시스템 등에서 지역 실정에 맞는 개선방안을 제시하고자 한다. 이는 궁극적으로 지역 간 문화 격차 해소와 지역민의 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대된다.

2. 연구 방법 및 범위

본 연구는 지방중소도시 베이비부머의 여가문화시설 수요를 분석하기 위해 단계별로 진행되었다. 1단계에서는 국민여가활동조사와 노인실태조사 자료를 분석하여 여가문화시설의 이용실태와 지역별, 연령별 특성을 파악하였다. 2단계에서는 군산시 여가문화시설 이용현황을 파악하고 문제점과 개선사항을 도출하며 지역 적용방안을 논의하기 위해 지역의 여가문화프로그램을 수강하고 있는 베이비부머를 대상으로 초점집단인터뷰를 실시하였다[그림 1].

본 연구의 단계별 구체적인 연구 방법과 범위는 다음과 같다.

본 연구는 베이비부머의 여가문화시설 이용특성을 파악하기 위해 2023년 국민여가활동조사와 노인실태조사 자료를 분석하였다. 베이비부머는 초기고령층에 진입하였거나 진입을 앞두고 있어, 경로당이나 노인복지관보다는 다양한 여가문화시설을 이용할 것으로 예상된다(최은희, 임호균, 2016). 국민여가활동조사는 2006년부터 국내 여가환경과 참여 실태를 분석하고 있으며, 여가활동 참여 현황, 선호 여가 공간, 공공문화여가시설의 이용실태와 여가인식 및 만족도 등을 포함한다. 본 연구는 전체 표본(N=10,040) 중 지역별로는 대도시, 중소도시, 읍면지역, 전라북도를, 연령별로는 40대, 50대, 60대, 70세 이상의 데이터를 분석하였다. 국민여가활동조사에서는 경로당 관련 데이터가 포함되어 있지 않아, 이를 보완하기 위해 노인실태조사 자료를 함께 분석하였다. 노인실태조사는 전체 표본(N=2,667) 중 동지역, 읍면지역, 전라북도의 데이터와 5세 단위 연령별 데이터를 활용하였다.

본 연구에서 분석한 자료는 <표 1>과 같다. 여가공간 이용실태는 ‘지난 1년 동안 가장 많이 이용한 여가공간’과 ‘향후 1년 동안 이용하고 싶은 여가공간’의 1+2+3순위 합계를 분석하였다. 공공여가문화시설에 대해서는 이용여부, 인지여부, 시설 및 서비스 만족도를 분석하였고, 여가정책의 중요도는 1+2+3순위 합계로 파악하였다. 노인여가복지시설 이용실태는 노인복지관과 경로당의 이용률, 향후 이용 희망률, 주당평균이용횟수와 이용이유를 분석하였다.

국민여가활동조사에서는 여가공간을 총 70개 여가공간으로 세분화하고 있는데 본 연구에서 8개 유형으로 재분류하였다<표 2>. 카페 및 식당, 상업시설, 체육시설, 공원 및 야외공간, 문화예술시설, 공공여가문화시설, 여행관련 시설, 기타시설로 구분하여 분석을 실시하였다.

본 연구의 초점집단인터뷰는 베이비부머의 지역여가시설에 대한 수요와 개선점을 조사하기 위해 전북 군산시에서 진행되었다. 군산시는 도시와 농어촌이 혼재된 전북의 대표적인 지방중소도시이며, 전북은 14개 시군 중 13개(92.9%)가 소멸위험지역으로 분류되어 있다(이상호, 2024).

조사대상은 군산대 평생교육원의 50~60대 수강생으로 선정하였다. 이들은 자발적인 참여를 통해 모집되었으며, 자기계발과 문화활동에 적극적으로 참여하는 집단으로 여가문화시설에 대한 실질적인 경험과 이해도가 높다. 또한 다양한 여가문화시설 이용 경험을 바탕으로 현실적인 개선방안을 제시할 수 있으며, 정기적인 교육 참여를 통해 구체적이고 심도 있는 의견 제시가 가능한 집단이다.

초점집단인터뷰는 연구진이 참여자들에게 지역 노인여가문화시설의 변화 필요성, 현황과 한계점, 활성화 사업, 새로운 시도가 있는 여가문화시설 사례 등에 대한 기초 정보를 제공하고 자유롭게 토론하는 형식으로 두 차례에 걸쳐 진행되었다. 1차 인터뷰는 2023년 12월 6일에 7명의 참여자를 대상으로 여가문화시설 이용현황과 문제점, 개선사항을 논의하였다. 2차 인터뷰는 2024년 1월 30일에 1차 참여자를 포함한 10명을 대상으로 진행되었으며, 연구진이 조사한 노인여가문화시설 변화사례를 공유하고 지역 적용방안과 개선방안을 중심으로 심층적인 의견수렴이 이루어졌다.

참여자의 일반적 특성을 살펴보면<표 3>, 연령대는 60~64세가 6명으로 가장 많았고, 55~59세와 65~69세가 각 2명, 50~54세가 1명이었다. 학력은 전문대졸 이상이 9명으로 대부분을 차지했으며, 월평균소득은 100~200만원 미만이 4명으로 가장 높은 비중을 보였다.

Ⅱ. 여가문화시설의 이용실태 분석

1. 국민여가활동조사에 나타난 여가시설 이용실태

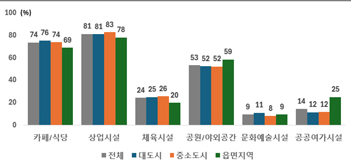

여가공간 이용에 대한 분석한 결과는 <표 4>와 같다. 지난 1년간 가장 많이 이용한 여가공간은 ‘상업시설’(81%)과 ‘카페/식당’(74%)이었으며, ‘공원/야외공간’(53%)이 그 뒤를 이었다. ‘공공여가시설’(14%)과 ‘문화예술시설’(9%)의 이용률은 전반적으로 낮았으나, 읍면지역의 경우 ‘공공여가시설’ 이용률이 25%로 상대적으로 높게 나타났다.

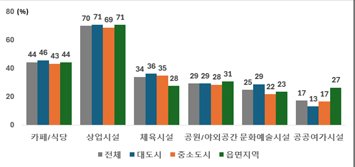

향후 희망 이용 공간으로는 대형마트나 재래시장 같은 ‘상업시설’이 70%로 가장 선호되었으며, ‘카페/식당’(44%), ‘체육시설’(34%), ‘공원/야외공간’(29%), ‘문화예술공간’(25%), ‘공공여가시설’(17%) 순이었다. ‘문화예술시설’은 대도시(29%)가 중소도시(22%)와 읍면지역(23%)보다 선호도가 높았다. ‘체육시설’은 대도시(36%)와 중소도시(35%)가 비슷한 수준을 보였으나, 읍면지역(28%)은 상대적으로 낮았다. ‘공공여가시설’은 읍면지역(27%)이 대도시(17%)와 중소도시(13%)보다 높은 선호도를 보였다. ‘카페/식당’(74%→44%)과 ‘공원/야외공간’(53%→29%)의 경우 실제 이용률에 비해 향후 이용 희망 비율이 크게 감소한 반면, ‘문화예술시설’(9%→25%), ‘체육시설’(24%→34%), ‘공공여가시설’(14%→17%)은 향후 이용 희망비율이 증가했다.

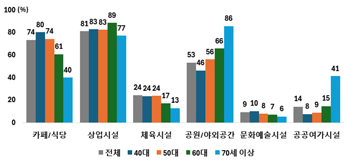

연령별로는 ‘카페 및 식당’의 이용률은 연령이 높아질수록 감소하여 40대 80%에서 70세 이상 40%로 낮아졌다. 반면 ‘공원 및 야외공간’과 ‘공공여가시설’ 이용률은 연령이 높아질수록 증가하는 추세를 보였다. 특히 70세 이상 연령층에서는 ‘공원 및 야외공간’(86%)과 ‘공공여가시설’(41%) 이용률이 다른 연령대에 비해 현저히 높았다. ‘체육시설’과 ‘문화예술시설’은 연령이 높아질수록 이용률이 감소하는 경향을 보였다. 향후 희망 이용 공간에 대한 선호도 역시 이와 유사한 패턴을 나타냈다.

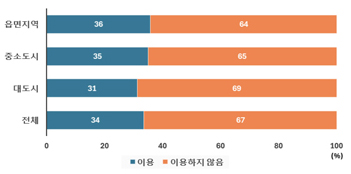

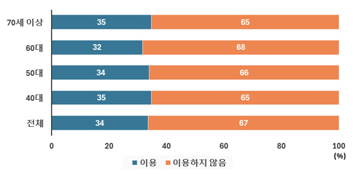

여가공간에 대한 인식을 분석한 결과는 <표 5>와 같다. 공공여가문화시설 이용여부를 지역별로 살펴보면, 읍면지역(36%)이 대도시(31%)보다 높은 이용률을 보였다. 연령대별로는 60대의 이용률이 32%로 전체 평균(34%)보다 다소 낮게 나타났다.

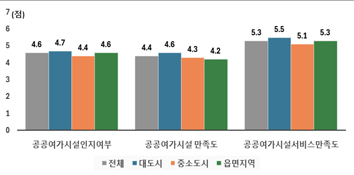

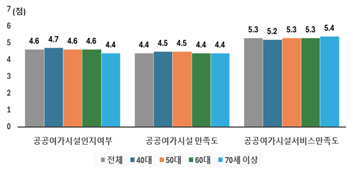

공공여가문화시설에 대한 인지도와 시설 및 서비스 만족도(7점 리커트 척도 사용)는 지역별로 차이를 보였다. 대도시는 인지도 4.7점, 시설 만족도 4.6점, 서비스 만족도 5.5점으로 전체 평균(인지도 4.6점, 시설 만족도 4.4점, 서비스 만족도 5.5점)보다 높았다. 중소도시의 경우, 인지도 4.4점, 시설 만족도 4.3점, 서비스 만족도 5.1점으로 전체 평균보다 낮았다. 읍면지역은 인지도(4.6점)와 서비스 만족도(4.6점)는 다른 지역과 비슷했으나, 시설만족도(4.2점)는 전체 평균보다 낮았다. 이는 공공여가문화시설 이용률이 높은 읍면지역의 시설개선이 시급함을 시사한다. 연령대별 분석 결과, 시설에 대한 인지도와 만족도는 연령이 높아질수록 점차 감소하는 경향을 보였다. 인지도는 40대에서 4.7점으로 가장 높았고, 70세 이상에서는 4.4점으로 약간 낮아졌다. 시설 만족도 역시 40대 4.5점에서 70세 이상이 4.4점으로 약간 낮아졌다. 반면 서비스 만족도는 연령이 높아질수록 증가하여, 40대에서 5.2점이었던 서비스 만족도가 70세 이상에서는 5.4점으로 높아졌다.

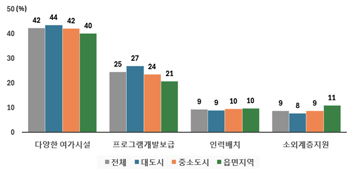

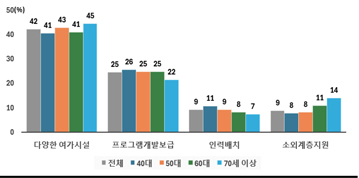

여가정책의 중요도를 분석한 결과, ‘다양한 여가시설’이 전체 응답의 42%로 가장 높았으며, 특히 대도시(44%)에서 이러한 요구가 강했다. ‘인력배치’와 ‘소외계층지원’은 읍면지역(각각 10%, 11%)이 다른 지역(각각 9%, 9%)보다 높은 비중을 보였다. 연령대별로는 70세 이상 집단에서 ‘다양한 여가시설’(45%)과 ‘소외계층지원’(14%)을 가장 중요하게 여긴 반면, ‘프로그램 개발보급’(22%)과 ‘인력배치’(7%)의 중요도는 다른 연령대보다 낮았다. 연령별 변화를 살펴보면, ‘다양한 여가시설’에 대한 중요도는 40대 41%에서 70세 이상 45%로 점차 증가했고, ‘소외계층지원’도 40대 8%에서 70세 이상 14%로 증가했다. 반면 ‘프로그램 개발보급’은 40대 26%에서 70세 이상 22%로, ‘인력배치’는 40대 11%에서 70세 이상 7%로 감소하는 경향을 보였다.

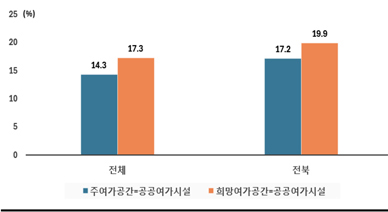

대도시에 비해 중소도시나 읍면지역의 공공여가시설의 이용률이 높고, 연령이 높을수록 이용률이 증가하는 경향을 보인다. 전라북도의 공공여가시설 이용현황을 분석한 결과는 <표 6>과 같다.

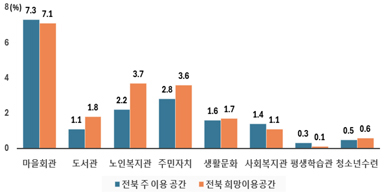

전라북도는 공공여가문화시설 이용률이 17.2%로 전국평균(14.3%)을 상회하였다. 세부시설별로 살펴보면, 마을회관(7.3%) 이용률이 가장 높았고, 주민자치센터(2.8%)와 노인복지관(2.2%)이 그 뒤를 이었다. 현재 이용률과 향후 희망 이용률 간의 차이를 분석한 결과, 노인복지관이 현재 2.2%에서 희망 이용률 3.7%로 가장 큰 격차를 보였다. 주민자치센터(2.8%→3.6%)와 도서관(1.1%→1.8%)도 현재 이용률 대비 희망 이용률이 높게 나타났다.

2. 노인여가복지시설의 이용과 수요

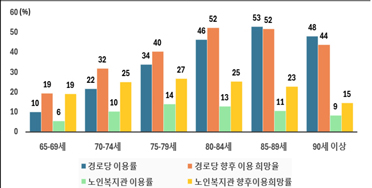

노인복지관은 연령이 높아질수록 수요가 크게 증가하지만, 지역 접근성은 매우 제한적이다. 2021년 국토조사(국토연구원, 2022)에 따르면 다른 공공여가시설과 비교할 때, 노인복지관의 접근성은 상대적으로 낮은 편이며, 노인복지관과 함께 노인여가복지시설에 속하는 경로당은 접근성이 매우 좋은 지역시설이다. 경로당과 노인복지관의 ‘이용률’, ‘향후 이용 희망률’, ‘주당평균이용횟수’를 지역별, 노인의 연령별로 분석한 결과는 <표 7>과 같다.

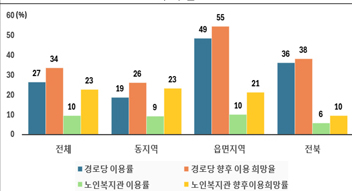

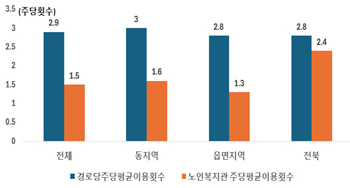

노인복지관은 이용률(10%)과 주당이용횟수(1.5)가 경로당의 이용률(27%)과 주당이용횟수(2.9)보다 현저히 낮았는데, 이는 제한된 접근성이 주요 원인으로 보인다. 그러나 노인복지관의 희망 이용률(23%)이 실제 이용률(10%)과 큰 격차를 보여 시설 확충의 필요성을 시사한다.

지역별 경로당 이용률은 읍면지역(49%)이 동지역(19%)보다 현저히 높았고, 전북지역(36%)은 전국 평균(27%)을 상회하였다. 노인복지관 이용률은 읍면지역(10%)과 동지역(9%) 간 차이가 크지 않았으며, 전북(6%)은 전국 평균(10%)보다 낮았다.

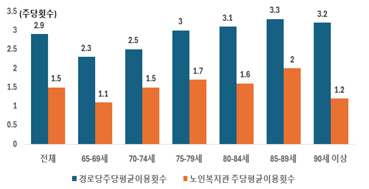

연령별로는 경로당 이용률이 90세까지 지속적으로 증가한 반면, 노인복지관 이용률은 80세까지 증가하다가 이후 감소하였다. 특히 젊은 노인층에서 경로당의 실제 이용률과 희망 이용률 간 격차가 크게 나타났다. 이는 젊은 노인층의 낮은 경로당 이용률이 이용의사 부족이 아닌 다른 요인에 기인함을 시사하며, 경로당 시설개선의 필요성을 보여준다.

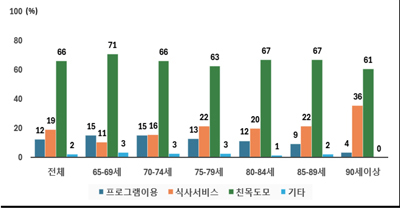

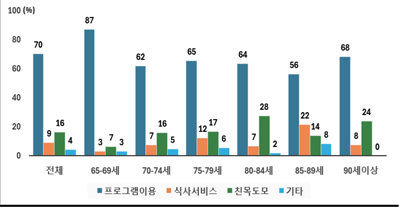

경로당과 노인복지관의 이용이유를 분석한 결과는 <표 8>과 같다. 노인여가복지시설의 이용목적은 시설별로 뚜렷한 차이를 보였다. 경로당은 ‘친목도모’(66%)가, 노인복지관은 ‘프로그램이용’(70%)이 주된 목적이었다. 다만 65~74세 연령대에서는 경로당 이용 시 ‘프로그램 이용’(15%)이 ‘식사서비스’(11-16%)와 비슷한 수준을 보여, 젊은 노인층의 프로그램 수요가 확인되었다. 노인복지관의 경우 85~89세 연령대에서는 ‘식사서비스’(22%)가 ‘친목도모’(14%)보다 높아, 후기고령층에서 식사서비스의 중요성이 두드러졌다.

3. 분석 종합

여가시설 이용 및 수요에 대한 분석 결과를 종합해 보면, 다음과 같은 시사점을 제공한다.

첫째, 공공여가시설의 이용률은 높지만 만족도가 낮아, 시설과 서비스의 품질 개선이 시급하며, 다양한 여가시설 확충이 필요하다.

둘째, 고령층의 공원 및 야외공간 이용이 증가하는 추세에 맞춰 접근성 높은 공원과 야외공간 확충이 요구된다.

셋째, 체육시설과 문화예술시설은 이용과 수요 간 격차가 크므로, 시설 확충과 접근성 개선, 지역 특성을 반영한 맞춤형 프로그램 개발이 필요하다.

넷째, 고령층 대상 소외계층 지원정책 강화가 필요하다.

다섯째, 노인복지관의 접근성 개선이 시급하며, 특히 젊은 노인층의 경로당 이용 수요에 주목할 필요가 있다.

여섯째, 연령이 낮을수록 프로그램 이용 비율이 높아지는 경향을 고려하여, 연령대별 특성을 반영한 다양한 프로그램 개발이 요구된다.

Ⅲ. 군산시 베이비부머 여가문화시설의 수요 분석

1. 1차 초점집단인터뷰 결과분석

1차 초점집단인터뷰에서는 연구진이 참여자들에게 지역 노인여가문화시설의 현황과 변화 필요성, 경로당 활성화 사업 등에 대한 기초 정보를 제공하고<표 9>, 문제점과 개선방안에 대한 자유로운 의견을 수렴하였다.

1차 초점집단인터뷰에서 수렴된 참여자들의 의견은 <표 10>에 정리하였으며, 크게 세 가지 영역으로 구분할 수 있다.

첫째, 시설 이용과 관련하여 노인을 위한 무료 여가활동 제공, 경로당 명칭 변경, 회원자격 제한 개선 등이 제안되었다.

둘째, 운영체계와 관련하여 수요자 중심의 체계적인 운영·관리 시스템 구축의 필요성이 제기되었으며, 지역사회 지원과 연계한 일자리 창출 방안이 논의되었다.

셋째, 프로그램 측면에서는 지역적 특성을 반영한 다양한 프로그램 개발과 세대 간 관계 형성의 중요성이 강조되었다.

2. 2차 초점집단인터뷰 결과 분석

2차 초점집단인터뷰에서는 연구진이 새롭게 시도되고 있는 여가문화시설의 다양한 사례를 참여자들에게 소개하고<표 11>, 이를 바탕으로 군산시에 적합한 미래형 지역 노인여가문화시설에 대해 심도 있게 논의하였다.

2차 초점집단인터뷰 결과는 크게 참여자들의 의견과 여가문화시설 선호도 조사로 나누어 분석하였다. 참여자들의 의견은 <표 12>와 같이 크게 세 가지 영역으로 정리하였다.

첫째, 시설 운영과 관련하여 운영관리 주체의 부재와 시설 노후화를 주요 문제점으로 지적하고, 지속 가능한 시설확충과 편리한 이동 환경 조성을 해결방안으로 제시하였다. 둘째, 프로그램 측면에서는 시설 확대를 통한 다양한 프로그램 참여 기회 확대와 남성과 독신 중장년층을 위한 맞춤형 프로그램 개발을 제안하였다. 셋째, 지역 특성을 반영한 프로그램을 통해 어르신들의 경험과 가치를 전달하고 노인복지 관념을 변화시킬 수 있는 공간 조성을 제안하였다.

시설과 프로그램에 대한 선호도 조사 결과, 경로당 모델로는 ‘작은복지센터형’과 ‘돌봄형’이, 버스형 경로당 프로그램으로는 ‘건강돌봄’과 ‘디지털교육’이 가장 필요한 것으로 나타났다. 중장년 여가문화시설은 ‘IT프로그램실’, ‘카페’, ‘도서관’, ‘공유주방’, ‘모임방’ 순으로 선호되었으며, 희망하는 여가프로그램으로는 ‘여행’, ‘감정/소통/심리’, ‘인문학’, ‘사회참여’ 등이 제시되었다. 추가로 노인 대상 교육프로그램, 세대별 맞춤형 여가시설 조성, 지역 특성을 반영한 프로그램 개발, 세대 통합형 공간, 독신 중장년을 위한 그룹홈 설치 등 다양한 의견이 제안되었다.

3. 종합 분석

초점집단인터뷰 결과는 크게 수요자 특성과 개선방안으로 나누어 정리할 수 있다.

수요자 특성을 살펴보면, 이용자들은 시설의 지속가능성과 접근성을 가장 중요하게 고려하는 것으로 나타났다. 특히 건강하고 이동이 자유로운 이용자들의 경우 물리적 거리보다는 시설의 질적 수준을 더 중요하게 여기는 것으로 확인되었다. 또한 평생학습관과 같이 저렴한 비용으로 양질의 교육프로그램을 제공하는 시설에 대한 수요가 높았으며, 남성 노인을 위한 요리, 장담그기 등의 실용적 프로그램과 독신 중장년층을 위한 IT프로그램실, 공유주방, 공유오피스 등 현대적 시설에 대한 필요성이 강조되었다. 이용자들은 지역 특성을 반영한 프로그램을 통해 노인의 경험과 가치를 전수할 수 있는 기회 제공을 중요하게 인식하였으며, 경로당의 시설 현대화와 새로운 이미지 구축을 위한 명칭 변경, 그리고 동네문화카페의 복합문화공간화를 요구하였다.

개선방안은 시설 운영 및 관리, 프로그램 운영, 시설개선, 지역사회 연계의 네 가지 측면에서 도출되었다. 첫째, 시설 운영 및 관리 측면에서는 체계적인 관리시스템 구축과 수요자 중심의 운영체계 확립이 필요하며, 편리한 이동 환경조성과 무료 또는 저가의 여가활동 제공, 그리고 안정적인 운영관리 주체 확보가 요구된다. 둘째, 프로그램 운영측면에서는 연령대별, 성별 맞춤형 프로그램 개발이 필요하며, 실용적 프로그램과 현대적 시설의 도입, 그리고 지역특성을 반영한 문화 프로그램 개발이 중요하다. 셋째, 시설개선 측면에서는 경로당의 시설 현대화와 명칭 변경, 동네 문화카페의 복합문화공간화, 평생학습관 확대, 그리고 세대 통합형 공유 공간 조성이 제안되었다. 넷째, 지역사회 연계 측면에서는 지역사회와 연계한 일자리 창출, 세대 간 교류 활성화, 그리고 지역 특성을 반영한 프로그램 운영의 필요성이 강조되었다.

이러한 분석 결과는 지역 노인여가문화시설이 단순한 여가 공간을 넘어 세대 간 교류와 문화 전승, 평생교육이 이루어지는 복합문화공간으로 발전해야 함을 시사한다. 특히 다양한 계층의 요구를 반영한 맞춤형 시설과 프로그램 제공, 그리고 지역사회와의 유기적 연계가 향후 발전을 위한 중요한 과제로 도출되었다.

Ⅳ. 결론

본 연구는 지방중소도시 베이비부머의 여가문화시설 이용실태와 요구사항을 분석하기 위해 국민여가활동조사와 노인실태조사 자료를 분석하고, 군산시 베이비부머를 대상으로 초점집단인터뷰를 실시하였다. 주요 연구 결과는 다음과 같다.

첫째, 데이터 분석 결과, 지방중소도시는 대도시에 비해 공공여가시설 이용률이 높았으나, 시설과 프로그램의 질적 격차가 큰 것으로 나타났다. 특히 읍면지역의 공공여가시설 이용률은 대도시보다 높았으나, 시설만족도는 가장 낮았다. 또한 연령이 높아질수록 ‘공원 및 야외공간’과 ‘공공여가시설’ 이용이 크게 증가하는 것으로 나타났다.

둘째, 초점집단인터뷰 결과, 이용자들은 평생학습관과 같이 저렴한 비용으로 양질의 교육프로그램을 제공하는 시설 확대를 요구하였다. 또한 남성 노인을 위한 요리, 장담그기 등의 실용적 프로그램과 독신 중장년층을 위한 IT프로그램실, 공유주방 등 맞춤형 시설에 대한 수요가 높았다. 특히 지역 특성을 반영한 프로그램을 통해 노인의 경험과 가치를 전수할 수 있는 기회 제공을 중요하게 인식하였으며, 경로당의 시설 현대화와 이미지 개선, 동네문화카페의 복합문화공간화를 제안하였다.

셋째, 지방중소도시 여가문화시설의 개선 방향은 크게 세 가지로 도출된다. 먼저 시설 측면에서는 이용률은 높으나 만족도가 낮은 읍면지역 공공여가시설의 환경 개선이 시급하며, 고령층의 높은 이용률을 고려한 공원 및 야외공간 확충이 필요하다. 다음으로 프로그램 측면에서는 평생교육 기능을 강화하고, 남성 노인과 독신 중장년층을 위한 맞춤형 프로그램을 개발해야 한다. 마지막으로 운영 측면에서는 지역의 역사문화 자원을 활용한 특성화 전략과 함께, 세대 간 교류와 문화 전승, 평생교육이 가능한 복합문화공간으로의 발전이 요구된다.

연구 결과를 바탕으로 다음과 같은 구체적인 개선방안을 제안할 수 있다. 첫 번째로 시설 운영 측면에서는 체계적인 관리시스템 구축과 수요자 중심의 운영체계 확립이 필요하며, 운영관리 주체 확보와 편리한 이동환경조성이 요구된다. 두 번째로 프로그램 측면에서는 연령대별·성별 맞춤형 프로그램 개발이 필요하며, 특히 실용적 프로그램(요리, 장담그기 등)과 현대적 시설(IT프로그램실, 공유주방 등)의 도입이 시급하다. 세 번째로 시설개선 측면에서는 경로당의 시설 현대화와 명칭 변경, 동네문화카페의 복합문화공간화, 평생학습관 확대가 요구된다. 마지막으로 지역사회 연계 측면에서는 일자리창출과 세대 간 교류 활성화를 위한 프로그램 운영이 필요하다.

본 연구는 군산시라는 특정 지역의 평생교육원 수강생만을 대상으로 했기 때문에, 연구 결과를 다른 지역이나 다른 계층에 일반화하기 어렵고, 참여자 대부분이 여성이어서 남성 노인의 요구사항이 충분히 반영되지 못하였으며, 여가문화시설을 이용하지 않는 집단의 의견은 포함되지 않았다는 한계점이 있다. 향후 연구에서는 이러한 한계점을 보완하여 다양한 지역과 계층을 포함한 포괄적인 조사가 이루어져야 할 것이다. 또한 시설 운영 주체, 지역사회 구성원, 전문가 등 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하여 보다 실효성 있는 발전 방안을 도출할 필요가 있다.

Acknowledgments

본 논문은 2024년도 한국실내디자인학회 춘계 학술발표대회 논문집에 게재된 내용을 수정보완하여 작성한 것임.

본 논문은 2022년도 한국연구재단 기초연구과제 지원에 의하여 연구되었음. (NRF-2022R1I1A3071544)

REFERENCES

- 국토연구원(2022). 2021 국토조사. 경기: 국토교통부 국토지리정보원.

- 송나윤, 남경숙(2011). 도심형 실버타운 공용 공간의 스마트화 디자인에 관한 연구. 디지털디자인학연구, 11(3), 163-172.

- 안가영, 한은경(2020). 한국 시니어 소비자의 욕구 특성 분석. 한국노년학, 40(3), 389-411.

- 오서진(2022). 베이비부머의 여가동기, 여가만족도, 행동의도에 관한 영향관계 - 사회적 배제의 조절효과를 중심으로. 노년교육연구, 8(1), 111-139.

- 유성은, 오명원(2024). 노인여가복지시설의 공간구성 및 이용실태 조사를 통한 개선방안 - 군산시 경로당을 중심으로 -. 대한건축학회논문집, 40(9), 51-60.

- 이상호(2024). 지방소멸 2024: 광역대도시로 확산하는 소멸위험. 지역산업과 고용, 2024(6), 126-137.

- 이원석, 박수지, 윤지민, 심지민(2023). 도·농간 노인여가 불균형 완화를 위한 전략적 연구. MICE관광연구, 23(4), 21-40.

- 최은희, 임호균(2016). 노인복지관 공간 및 프로그램 선호도에 관한 연구 -베이비부버 라이프스타일을 기준으로-. 한국문화공간건축학회논문집, 56, 143-151.

- 최정미, 윤은경(2015). 라이프케어디자인(L.C.D.) 이론을 적용한 액티브 시니어 복합 문화공간에 관한 연구. 한국실내디자인학회 학술발표대회논문집, 17(2)(pp.227-232), 서울, 한국.

- 행정안전부(2023). 주민등록 인구 인구통계, https://jumin.mois.go.kr/, 에서 인출

-

Ramon-Jeronimo, M. A., Peral-Peral, B., & Arenas-Gaitan, J. (2013). Elderly Persons and Internet Use. Social Science Computer Review, 31(4), 389-403.

[https://doi.org/10.1177/0894439312473421]

![[그림 1] [그림 1]](/xml/44225/KJHE_2025_v34n1_235_f001.jpg)