The effects of parental child-rearing attitudes and peer relationships on children's mobile phone dependency and use type

This study aimed to discriminate the groups clustered by mobile phone dependency and use type and to explore the quality of parent child-rearing attitudes and peer relationships predicting the types of groups. The subjects were the 688 fourth-grade students participating in the Korea Child Youth Panel Surveys. The data were analyzed with descriptive statistics, cluster analysis, One-way ANOVA and multinominal logistic regressions. The main results of this study were as follows. Firstly, as the result of cluster analysis inputting the mobile phone dependency and use type, the four clustered groups were produced. Secondly, the quality of parent child-rearing attitudes and peer relationships discriminating the four groups were parents' supervision, over-involvement, love, senses of non-alienation from peers and communicating with them. Therefore, this study suggested the parent education and peer-relationship improving program to form children's good habits of mobile phone use.

Keywords:

mobile phone dependency, mobile phone use type, parental child-rearing attitudes, peer relationships, 아동의 휴대전화 의존도, 휴대전화 활용유형, 부모 양육태도, 또래관계Ⅰ. 서 론

최근 스마트폰이 등장한 이후, 휴대전화 이용률이 증가하고 있다. 현재 우리나라 국민의 휴대전화 보유율은 93.6%이며 스마트폰 보유율은 27%에 이르고 있다(Korea Internet & Security Agency, 2012). 특히 초등학생 휴대전화 보유율은 지난 4년간 급속히 증가하였는데, 2007년 초등학생 휴대전화 보유율은 60%이었으나 2010년 이후에는 90% 정도의 초등학생이 휴대전화를 소지한 것으로 나타났다(Ministry of Gender Equality & Family, 2011).

아동의 휴대전화 보유율이 증가한 이유는 휴대전화 기능의 다양화, 아동기의 발달적 특성, 아동대상 강력범죄의 증가 등을 통해 설명된다. 우선 최근 스마트폰이 등장한 이후, 휴대전화가 문자메시지의 교환, 인터넷 사용, 게임 등의 기능을 제공함에 따라 주도성이 높아지는 아동기부터 이러한 미디어를 통해 사회·문화적 욕구를 충족시키는 경향이 증가하고 있다(Alexander, 2000; Katz, 1999). 둘째, 아동기에는 또래동조 성향이 증가함에 따라 주변 또래들의 휴대전화 사용은 아동의 휴대전화 이용욕구를 높일 수 있다(Cho & Chung, 2012). 셋째, 최근 몇 년간 아동대상의 강력범죄 발생률이 높아지면서 휴대전화를 통해 자녀의 안전 상태를 파악하고자 하는 부모가 늘어남에 따라 아동의 휴대전화 가입자 수가 급격히 증가하고 있다.

이와 같이 우리나라 휴대전화 보유율의 증가 및 소지연령 하향화 추세와 더불어 아동의 과도한 휴대전화 사용과 관련된 문제는 사회적 현안이 되고 있다. 최근 Ministry of Science, ICT and Future Planning(2013)의 조사에 의하면 2012년 스마트폰 중독률은 11.1%로 전년(8.4%) 대비 2.7% 정도 증가하였고 스마트폰 중독률이 가장 높은 연령층은 10대(18.4%)로 나타났다. 휴대전화는 아동 및 청소년에게 정보를 제공하고 또래와의 유대를 강화하며 자신의 안전여부를 부모에게 알리는 긍정적 기능을 제공할 수 있다. 그러나 휴대전화에 지나치게 의존하거나 중독될 경우 전자파로 인해 호르몬 분비이상을 유발하거나(Maisch, 2003), 주의집중력의 저하 및 사고의 단순화와 글쓰기 능력을 퇴화시키며(Gwag, 2004), 휴대전화를 각종 시험에서 부정행위의 도구로 사용할 가능성도 있다(Ling, 2002). 더욱이 휴대전화 의존도가 높은 아동은 적대감이 높으며 부정적인 대인관계를 형성할 가능성도 제기되고 있다(Bianchi & Phillips, 2005). 특히 아동은 사회적 유행에 쉽게 영향을 받으며(Cho, 2013), 매체를 통해 획득된 정보에 대한 객관적 판단력이 부족하므로 아동의 휴대전화 의존 및 중독과 관련된 연구는 매우 중요하다.

휴대전화의 과도한 사용은 의존 또는 중독이라는 개념으로 이해될 수 있다. 지금까지 수행된 선행 연구들은 휴대전화 의존과 중독을 특별한 구분 없이 혼용하는 경향이 있었으나(Jang & Chae, 2006; Kim, 2012; Lee, 2009) 휴대전화 의존과 중독은 개념상 차이가 있다. 휴대전화 중독은 DSM-IV의 약물중독에 기반하여 정의된 인터넷 중독의 진단기준(Goldberg, 1996)을 따르고 있으며(as cited in Jang, 2011), 구체적으로 휴대전화의 지속적인 사용으로 사용자가 통제력을 상실하여 일상생활을 하는데 부정적인 영향을 받는 것을 의미한다(Kim, 2012). 반면 휴대전화 의존은 휴대전화 중독의 하위개념으로 간주되거나, 타인과 비교하여 휴대전화에 의존하는 정도를 의미함으로써 상대적 개념이 강조되고 있다(Jang & Chae, 2006; Kim & Kim, 2004). 현재 휴대전화 중독여부를 진단하기 위한 표준화된 임상검사는 개발되지 않은 상태로, 주로 인터넷 중독 진단검사를 보완하여 휴대전화 중독여부를 평가하고 있다(Lee, 2009). 그러나 휴대전화는 통화기능 외, 모바일 인터넷 기능을 수행할 뿐 아니라 컴퓨터에 비해 늘 소지될 가능성이 높으므로 기존의 인터넷 중독진단 검사를 사용해 휴대전화 중독여부를 판정하는 것에 대한 문제제기가 이루어지고 있다(Kim et al., 2012). 따라서 표준화된 임상 진단척도를 적용할 수 없는 상황에서 휴대전화 중독이라는 용어보다 상대적 개념에서 휴대전화 의존이라는 용어를 채택하는 것이 타당한 것으로 사료된다.

한편 휴대전화 의존과 더불어 최근 연구자들의 관심을 받기 시작한 요인은 휴대전화 활용유형이다. 휴대전화 활용유형은 사용자가 휴대전화를 어떠한 목적으로 이용하는 것과 관련된 개념으로 휴대전화 의존도와 휴대전화 활용유형은 관련성이 높은 것으로 보고되고 있다. 휴대전화 활용유형은 친구관계형, 가족관계형, 오락 및 정보추구형 등으로 분류된다(Lee et al., 2012). 몇몇 선행연구들(Kim, 2011; Kim & Seo, 2012; Lee et al., 2012)에 의하면 휴대전화 의존도가 높은 사용자는 휴대전화를 주로 친구와 연락을 하고 게임 및 오락을 위해 많이 사용하는 반면 휴대전화 의존도가 낮은 사용자는 가족과 의사소통 및 정보검색 등에 주로 활용하는 경향이 있다. 이와 같이 휴대전화 의존도와 활용유형 간에 상관관계가 존재함에 따라 두 요인을 결합하여 휴대전화 이용형태를 집단으로 구분하고 이러한 집단의 특성에 영향을 미치는 환경적 요인을 탐색한 연구(Kim & Seo, 2012)가 시도되고 있다. 이러한 연구는 아동 및 청소년의 휴대전화 의존도와 활용유형을 토대로 도출된 집단의 특성을 통해 휴대전화 이용형태를 한 번에 파악가능하고, 집단을 구분 짓는데 영향을 미치는 환경적 변인을 탐색함으로써 각 집단에 적합한 맞춤형 중재방안을 모색할 수 있다는 점에서 의의가 있다. 특히 아동의 심리적·행동적 속성은 청소년 및 성인에 비해 환경으로부터 영향을 받을 가능성이 높으므로, 아동의 휴대전화 이용형태를 파악하기 위해 우선적으로 주변 환경의 영향력을 파악하는 것이 중요하다.

아동의 휴대전화 의존도와 활용유형에 영향을 미치는 환경적 변인 중 아동기의 발달적 특성을 고려할 때, 주목할 변인은 부모의 양육태도와 또래관계이다. 아동기는 발달특성상 부모에게 여전히 의존하는 반면 또래의 영향력이 증가하는 시기이다. 휴대전화 의존도와 활용유형에 영향을 미치는 부모의 양육태도를 규명한 선행연구들에 의하면, 자녀의 올바른 휴대전화 이용형태에 영향을 미치는 부모의 양육태도로 감독, 애정, 합리적 설명, 자율 등이 보고되었으며 부모의 감독 및 애정수준이 높고 합리적 설명수준이 높을수록 휴대전화 의존도가 낮았다. 또한 전반적인 또래관계 및 또래동조성 역시 아동의 휴대전화 의존도 및 활용형태에 영향을 미치는 주요한 요인으로 제시되었으며 또래동조성이 높을수록 휴대전화 의존도가 높은 경향을 보이고 있다(Chang et al., 2012; Jang, 2011; Kamibeppu & Sugiura, 2005; Kim, 2012; Kim & Seo, 2012; Lee, 2009; Lee et al., 2009).

이상에서 언급한 휴대전화 의존도 및 활용유형과 부모의 양육태도와 또래관계 간의 관련성을 규명한 선행연구들은 몇 가지 제한점이 있다. 우선 대부분의 연구들은 성인과 중·고등학생에 초점을 맞춘 반면 초등학생을 대상으로 수행된 연구들은 상대적으로 부족하다. 그러나 청소년 및 성인의 개인성향과 행동특성은 아동기부터 지속되어졌을 가능성이 높으므로(Jo, 2011), 아동을 대상으로 휴대전화 의존도 및 활용유형에 영향을 미치는 환경적 변인을 탐색하는 것은 이후 과도한 휴대전화 사용을 조기에 예방할 수 있다는 점에서 매우 중요하다. 두 번째로, 아동의 휴대전화 의존도 및 활용유형을 함께 고려하고 관련된 부모와 또래변인을 탐색한 연구는 Kim과 Seo(2012), Kim(2012)의 연구를 제외하고는 찾아보기 어려웠다. 세 번째로, 휴대전화 의존도 및 활용유형에 영향을 미치는 또래관계를 탐색한 선행연구들은 전반적인 또래관계의 질 또는 또래동조성에 초점을 맞춤으로써 부모 양육태도의 속성(예: 감독, 애정)에 비해 아동의 휴대전화 이용형태에 영향을 미치는 또래관계의 구체적인 질적 속성이 명확하게 제시되지 못하고 있다. 그러나 아동의 올바른 휴대전화 사용 관련 교육 및 중재프로그램의 효과를 높이기 위하여 부모와 더불어 아동의 삶에 중요한 영향을 미치는 또래관계 속성에 대한 탐색이 병행될 필요가 있다.

이상에서 언급한 필요성을 토대로 본 연구에서는 아동의 휴대전화 의존도와 휴대전화 활용유형을 결합하여 아동의 휴대전화 이용형태를 한 번에 파악하고, 휴대전화 이용형태에 영향을 미치는 부모 양육태도와 또래관계의 질적인 속성을 규명하고자 한다. 이러한 시도는 궁극적으로 아동의 휴대전화 이용형태 특성에 맞는 효과적인 지도방안을 계획하는데 기여할 것으로 사료된다.

앞서 언급된 연구의 필요성 및 목적을 토대로 본 연구의 연구문제를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 아동의 휴대전화 의존도 및 활용유형은 어떠한 형태로 구분되는가?

둘째, 아동의 휴대전화 의존도 및 활용유형을 구분하는데 영향을 미치는 부모의 양육태도와 또래관계의 속성은 무엇인가?

Ⅱ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구대상은 National Youth Policy Institute에서 2010년과 2011년 실시한 한국 아동·청소년패널조사(Korea Child Youth Panel Surveys: KCYPS)에 참여한 대상 중 2010년 당시 초등학교 4학년 학생이었다. 본 연구대상을 초등학교 4학년 학생으로 선정한 이유는 초등학교 4~6학년의 휴대전화 보유율이 81.5%이며, 초등학교 4학년부터 휴대전화 의존 증세가 본격화되는 현실(Ministry of Gender Equality & Family, 2011)을 반영하기 위해서이다.

본 연구에서는 한국 아동·청소년 패널조사에 참여한 초등학교 4학년 학생의 1, 2차년도 자료를 활용하였는데, 2년 동안 휴대전화 의존도가 동일한 형태를 보인 688명을 최종 연구대상으로 선정하였다. 휴대전화 의존도 집단을 분류하기 위해 조사에 참여한 초등학교 4학년 학생 중 본 연구에서 사용한 휴대전화 의존도 척도점수를 기준으로 2010년(1차), 2011년(2차) 2년 동안 지속적으로 상위 25% 이상 집단(휴대전화 의존도가 높은 집단), 하위 25% 이하 집단(휴대전화 의존도가 낮은 집단), 중간 50~75% 미만인 집단(휴대전화 의존도가 중간인 집단)에 속한 대상을 선정하였다. 휴대전화 의존도 집단구분의 기준은 휴대전화 의존도와 관련된 대부분의 선행연구들(Jang & Chae, 2006; Kim & Kim, 2004)에서 휴대전화 의존과 관련된 척도점수에 의거해 상위 25%, 하위 25%에 속하는 집단을 휴대전화 저의존 및 고의존 집단으로 나눈 연구동향을 참고하였다.

본 연구대상의 일반적 배경을 살펴보면 <Table 1>과 같다. 우선 본 연구대상 중 남아는 293명(42.6%), 여아는 395명(57.4%)로 여아가 다소 많았다. 휴대전화 의존도에 따라 집단을 분류해 본 결과, 휴대전화 중의존 집단에 속하는 연구대상은 291명(42.3%)으로 휴대전화 저의존 및 고의존 집단에 속하는 경우보다 다소 많았다. 휴대전화 저의존 집단의 평균점수는 7.76(표준편차: 0.77)이고 휴대전화 중의존 집단의 평균점수는 12.01(표준편차: 1.47)이며 휴대전화 고의존 집단의 평균점수는 18.76(표준편차: 3.55) 이었다. 전체 연구대상 중 휴대전화 중의존 및 고의존 집단에서 여학생의 비율이 높았다.

(χ2=11.76, p<.01).

2. 연구도구

본 연구에서 선정한 변인을 측정하기 위해 사용된 도구는 다음과 같다.

휴대전화 의존도는 Lee et al.(2002)이 개발한 척도를 사용하였다. 휴대전화 의존도는 총 7개의 문항으로, ‘점점 더 많은 시간을 휴대전화를 사용하여 보내게 된다’, ‘휴대전화를 가지고 나가지 않으면 불안하다’, ‘휴대전화로 이것저것 하다보면 시간 가는 줄 모른다’, ‘휴대전화가 없으면 고립된 것 같은 느낌이 든다’, ‘휴대전화가 없으면 불편해서 살수 없다’ 등과 같은 내용들로 구성되어 있다. 각 문항은 ‘전혀 그렇지 않다’(1점)에서 ‘매우 그렇다’(4점)의 4점 척도로 구성되며 휴대전화 의존도 척도의 점수범위는 7~28점으로 점수가 높을수록 휴대전화 의존도가 높음을 의미한다. 휴대전화 의존도 척도의 내적합치도 계수 Cronbach’s α값은 .94이었다.

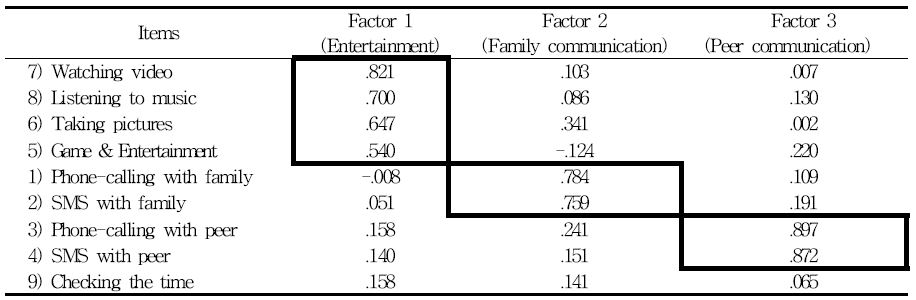

휴대전화 활용유형 역시 Lee et al.(2002)이 개발한 척도를 사용하였다. 휴대전화 활용유형은 총 9개의 문항으로, 가족과의 통화 및 문자메시지, 친구와의 통화 및 문자메시지, 게임 및 오락, 사진촬영, 동영상 감상, 음악듣기, 시간보기 등과 같은 내용들로 구성되어 있다. 본 연구에서는 휴대전화 활용유형을 구분하기 위해 요인분석을 수행하였으며 그 결과, 요인부하량을 토대로 3개의 요인(오락적 사용, 가족과 의사소통, 또래와 의사소통)이 도출되었으며, 요인부하량이 적은 시간보기 항목(문항 9)은 제외되었다<Table 2 참조>.

따라서 본 연구의 휴대전화 활용유형은 가족과 의사소통, 또래와 의사소통, 오락적 사용 3가지 하위척도로 이루어져 있다. 각 하위척도의 문항은 ‘전혀 그렇지 않다’(1점)에서 ‘매우 그렇다’(4점)의 4점 척도로 구성되며 각 하위척도별 점수범위는 가족과 의사소통 하위척도의 경우 2~8점, 또래와 의사소통 하위척도의 경우 2~8점, 오락적 사용 하위척도의 경우 4~16점이다. 가족과 의사소통, 또래와 의사소통, 오락적 사용 하위척도의 경우 점수가 높을수록 휴대전화를 가족 및 또래와의 의사소통, 오락적 용도로 사용하는 정도가 높음을 의미한다. 각 하위척도별 내적합치도 계수 Cronbach’s α값은 가족과 의사소통 하위척도 .67, 또래와 의사소통 하위척도 .83, 오락적 사용 하위척도 .72이었다.

부모의 양육태도는 아동이 지각한 부모의 양육태도로 구체적으로 Huh(1999)가 제작한 부모 양육태도 검사를 사용하였다. 부모 양육태도 검사는 총 21개의 문항으로 6개의 하위척도로 구성되어 있다. 6개의 하위척도는 감독(3문항), 애정(4문항), 합리적 설명(3문항), 비일관성(3문항), 과잉기대(4문항), 과잉간섭(4문항)이다. 이 하위척도 중 선행연구들(Cho, 2013; Jang, 2011; Kim, 2012; Kim & Seo, 2012)을 통해 아동의 휴대전화 이용형태와 관련된 부모 양육태도 요인을 참고하고 6개의 하위척도 간의 상관관계를 고려하여 과잉기대 하위요인은 제외하였다. 즉, 선행연구들에서 휴대전화 의존과 활용유형에 영향을 미치는 부모의 양육태도로 감독, 애정, 합리적 설명, 자율이 제시되며 부모의 과잉기대와 과잉간섭 간의 상관관계(r=.69)가 다른 하위요인 간의 상관관계보다 높았으므로 부모의 과잉기대를 제외하였다.

각 하위척도의 문항은 ‘매우 그렇다’(1점)에서 ‘전혀 그렇지 않다(4점)’의 4점 척도로 구성되어 있으며 모든 하위척도 문항에 대해 역채점을 수행하였다. 각 하위척도별 점수범위는 감독 하위척도의 경우 3∼12점, 애정 하위척도의 경우 4∼16점, 합리적 설명은 3∼12점, 비일관성 3∼12점, 과잉간섭 4∼16점으로 점수가 높을수록 아동이 부모의 감독 및 애정수준과 합리적 설명을 하는 정도가 높고 부모의 비일관성, 과잉간섭 수준이 높다고 인식하는 것을 의미한다. 각 하위척도별 내적합치도 계수 Cronbach’s α값은 감독 하위척도 .70, 애정 하위척도 .80, 합리적 설명 하위척도 .75, 비일관성 하위척도 .66, 과잉간섭 하위척도 .68이었다.

아동의 또래관계 속성을 측정하기 위해 Armsden과 Greenberg(1987)가 개발한 또래애착 척도의 하위척도(as cited in Hwang, 2010), 즉 의사소통(3문항), 신뢰(3문항), 비소외감(3문항) 척도를 사용하였다. 모든 문항은 ‘매우 그렇다’(1점)에서 ‘전혀 그렇지 않다(4점)’의 4점 척도로 구성되며, 비소외감을 제외한 의사소통과 신뢰 하위척도에 대해 역채점을 수행하였다. 각 하위척도별 점수범위는 모두 3∼12점이었다. 점수가 높을수록 청소년은 또래와의 의사소통 및 신뢰수준이 높고 소외감을 느끼는 정도가 낮은 것을 의미한다. 각 하위척도별 내적합치도 계수 Cronbach’s α값은 의사소통 하위척도 .83, 신뢰 하위척도 .81, 비소외감 하위척도 .68이었다.

3. 자료분석

수집된 자료는 SPSSWIN 18.0 프로그램을 사용하여 분석하였다. 우선 본 연구대상의 일반적 배경과 측정변인의 일반적 경향을 알아보기 위해 빈도와 백분율, 평균 및 표준편차를 산출하였으며 본 연구의 변인으로 선정된 휴대전화 활용유형 척도에 대한 요인분석(varimax 방식의 직각회전을 사용한 주성분 분석)을 수행하였다.

연구문제에 따른 분석방법을 살펴보면, 연구문제 1의 경우 아동의 휴대전화 의존도 및 활용유형을 동시에 고려하여 이용형태를 구분하기 위해 군집분석을 실시하였다. 군집분석 시, Hair와 Black(2000)이 제안한 2단계 군집분석 절차를 따랐으며(as cited in Kim, 2011), 1단계에서는 Wards의 계층적 군집분석을, 2단계에서는 비계층적 군집분석 방법인 K-평균 군집분석을 적용하였다. 그 후, 군집분석 결과 제시된 군집 간의 특성을 비교하기 위해 군집요인(휴대전화 의존도, 휴대전화 활용유형)의 표준점수에 대한 일원변량분석(One-way ANOVA)을 추가적으로 실시하였다.

연구문제 2를 분석하기 위해 아동의 휴대전화 의존도와 활용유형에 따라 분류된 집단을 종속변인으로 하고, 부모의 양육태도와 또래관계의 속성을 독립변인으로 한 다항 로지스틱 회귀분석(Multinominal logistic regression)을 실시하였다. 로지스틱 회귀분석은 독립변인이 종속변인의 범주를 예측하는데 사용되며, 종속변인의 범주 수에 따라 이항형(2개의 범주)과 다항형(3개 이상의 범주)으로 나누어진다(Hong, 2005). 본 연구의 경우 종속변인의 범주가 4개로 다항로지스틱 회귀분석을 적용하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 측정변인의 일반적 경향

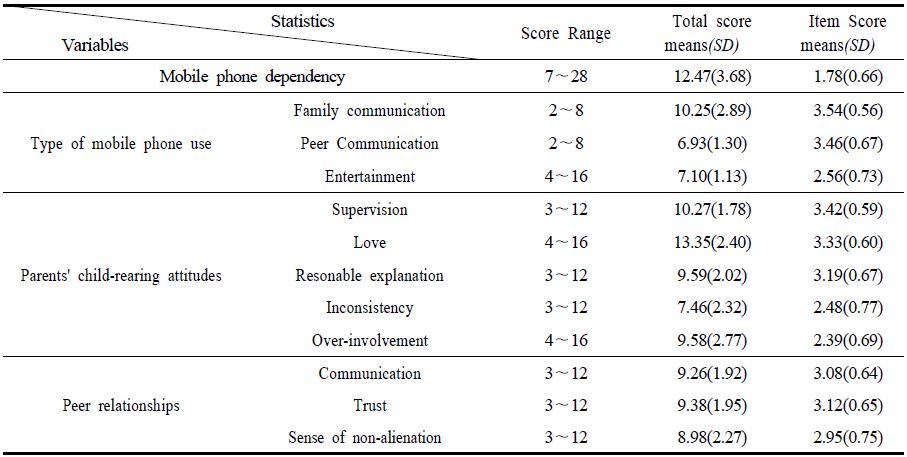

본 연구의 측정변인인 휴대전화 의존도, 휴대전화 활용유형, 부모의 양육태도 및 또래관계 속성의 평균과 표준편차는 <Table 3>에 제시된 바와 같다.

우선 휴대전화 의존도의 평균은 12.47이며 4점 척도 문항평균 점수로 전환하면 1.78로 휴대전화 의존도는 중간보다 낮은 수준이었다. 휴대전화 활용유형 중 가족 간의 의사소통 평균은 10.25(4점 문항평균 점수: 3.54)로 또래와 의사소통 6.93(4점 문항평균 점수: 3.46), 오락적 사용 7.10(4점 문항평균 점수: 2.56)에 비해 4점 문항 평균점수를 고려해 볼 때, 가장 높은 수준이었다. 부모 양육태도의 경우 감독, 애정, 합리적 설명, 비일관성, 과잉간섭의 평균은 각각 10.27(4점 문항평균 점수: 3.42), 13.35(4점 문항평균 점수: 3.33), 9.59(4점 문항평균 점수: 3.19), 7.46(4점 문항평균 점수: 2.48), 9.58(4점 문항평균 점수: 2.39)로 4점 문항 평균점수를 고려해 볼 때, 감독 및 애정, 합리적 설명 수준은 비교적 높았으며 비일관성, 과잉간섭 수준은 3점 미만으로 대체로 낮은 수준이었다. 또한 또래관계의 경우 의사소통, 신뢰, 비소외감은 각각 9.26(4점 문항평균 점수: 3.08), 9.38(4점 문항평균 점수: 3.12), 8.98(4점 문항평균 점수: 2.95)로 4점 문항 평균점수를 고려해 볼 때, 비소외감 수준은 두 하위척도에 비해 다소 낮았다.

2. 아동의 휴대전화 의존도 및 활용유형 형태

휴대전화를 이용하는 아동의 휴대전화 의존도 및 활용유형에 따라 어떠한 특성을 가진 집단으로 구분되는지 알아보기 위해 휴대전화 의존도 및 활용유형(가족과 의사소통, 또래와 의사소통, 오락적 사용)을 군집변인으로 하고 2단계 군집분석을 수행한 결과 최종 4개의 군집이 확인되었다. 각 군집의 특성을 확인하기 위해 4개의 군집별로 군집요인의 점수를 표준화한 값(평균=0, 표준편차=1)에 대해 차이분석을 수행한 결과<Table 4 참조>, 휴대전화 의존도 및 활용유형에 있어 모두 유의미한 차이가 나타났다.

4개의 군집별로 군집요인의 차이분석에서 제시된 특성을 기술하면 다음과 같다. 우선 군집 1은 연구대상의 17.2%(118명)으로 가장 적은 수의 아동이 속해있다. 이 군집은 휴대전화 의존도가 가장 높고 휴대전화를 주로 또래와 의사소통과 오락 목적으로 활용하는 집단으로 ‘고의존・또래사교/오락지향형’으로 명명하였다. 군집 2는 연구대상의 21.2%(146명)로 휴대전화 의존도가 중간 정도이며 휴대전화를 또래와 의사소통에 활용하는 정도가 비교적 높은 반면 가족과 의사소통과 오락적 용도로 휴대전화를 활용하는 정도가 상대적으로 낮은 특성을 보인다. 따라서 이 집단은 ‘중의존・또래사교형’으로 명명될 수 있다. 군집 3은 연구대상의 40.9%(282명)로 가장 많았으며 휴대전화 의존도가 중간정도이고 다른 집단에 비해 휴대전화를 가족과 의사소통, 또래와 의사소통, 오락적 사용 등 다목적으로 활용하는 정도가 높다. 따라서 이 집단은 ‘중의존・다활용형’으로 명명되었다. 군집 4는 연구대상의 20.6%(142명)로 휴대전화 의존도가 다른 집단에 비해 가장 낮았으며 휴대전화를 가족과 의사소통에 활용하는 정도가 가장 높은 반면 또래와 의사소통 및 오락적 용도로 활용하는 정도는 가장 낮았다. 이러한 특성에 근거해 이 집단은 ‘저의존・가족소통형’으로 명명되었다.

한편 4개의 군집별로 성별 분포를 추가적으로 분석해 본 결과, 4개의 집단에 있어 남아와 여아의 수는 통계적으로 의미있는 차이가 발견되지 않았다(χ2=7.56, p=.056).

3. 아동의 휴대전화 의존도 및 활용유형에 영향을 미치는 부모 양육 태도와 또래관계 속성

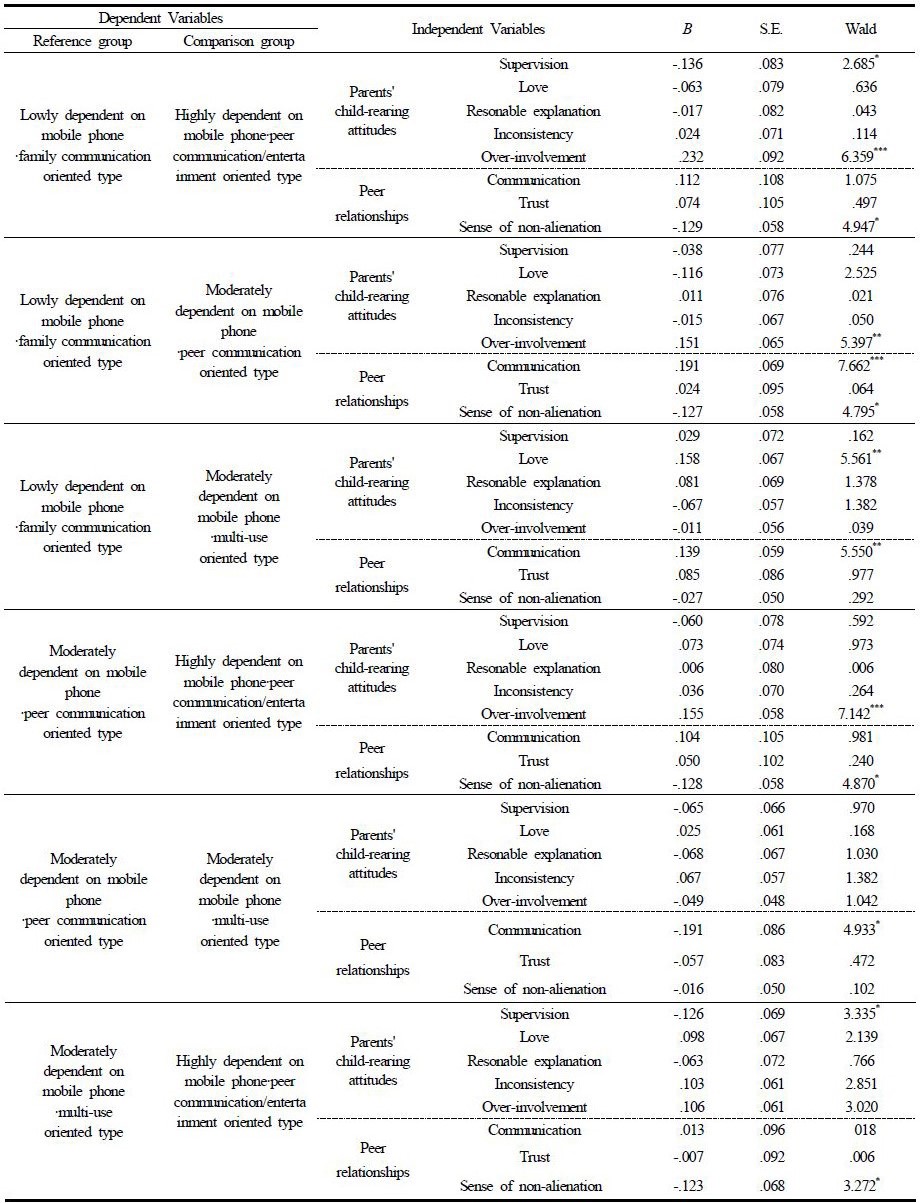

아동의 휴대전화 의존도 및 활용유형 집단을 구분하는데 있어 어떠한 부모 양육태도와 또래관계 속성이 영향을 주는지 알아보기 위해 다항로지스틱 회귀분석을 실시한 결과는 <Table 5>와 같다. 다항로지스틱 회귀분석은 종속변인의 범주 중 기준범주를 정하고 나머지 범주들(비교범주)과 각각의 쌍(pair)을 만들어 독립변인의 영향을 비교하는 형태로 수행된다(Hong, 2005). 독립변인의 영향은 Wald의 통계량과 B값의 부호를 통해 파악가능하다. Wald 값은 B값을 표준오차로 나눈 값의 제곱으로 이 값은 자유도 1인 χ2분포를 따른다. 로지스틱 회귀계수에 대한 유의성 검증은 χ2검증을 통해 이루어지는데 이를 Wald 검증이라고 한다. 따라서 Wald 값의 통계적 유의미성에 따라 독립변인 영향력의 존재여부가 결정된다. 또한 B값의 부호는 독립변인의 수준이 높을수록 기준범주와 비교범주에 속할 가능성을 예측할 수 있는데, 구체적으로 B값의 부호가 ‘-’인 경우 독립변인 수준이 높을수록 기준집단에 속할 가능성이 크고 부호가 ‘+’인 경우 독립변인의 수준이 높을수록 비교집단에 속할 가능성이 높음을 의미한다(Hong, 2005).

이러한 점을 고려하여 <Table 5>의 결과를 제시하면 다음과 같다. 우선 부모 양육태도 하위요인 중 아동의 휴대전화 의존도 및 활용유형 집단구분에 영향을 주는 변인은 부모의 감독, 과잉간섭, 애정으로 나타났다. 우선 부모의 감독수준이 높을수록 ‘저의존・가족소통형’ 및 ‘중의존・다활용형’ 집단에 속할 가능성이 ‘고의존・또래사교/오락지향형’ 집단보다 높았다. 또한 부모의 과잉간섭수준이 높을수록 ‘고의존・또래사교/오락지향형’ 집단에 속할 가능성이 ‘저의존・가족소통형’ 및 ‘중의존・또래사교형’ 집단보다 높았다. 그리고 부모의 과잉간섭수준은 ‘저의존・가족소통형’ 및 ‘중의존・또래사교형’에 있어서도 차이가 있었는데, 부모의 과잉간섭수준이 높을수록 ‘중의존・또래사교형’에 속할 가능성이 ‘저의존・가족소통형’ 보다 높았다. 따라서 부모의 과잉간섭수준은 휴대전화 의존도가 상대적으로 높은 ‘고의존・또래사교/오락지향형’과 ‘중의존・또래사교형’을 예측하는 요인으로 제시되었다. 부모의 애정은 ‘저의존・가족소통형’과 ‘중의존・다활용형’ 집단을 구분짓는 요인으로 나타났는데, 부모의 애정수준이 높을수록 ‘중의존・다활용형’ 집단에 속할 가능성이 ‘저의존・가족소통형’ 집단보다 높았다.

한편 또래관계의 하위요인 중 아동의 휴대전화 의존도 및 활용유형 집단구분에 영향을 주는 변인은 비소외감과 의사소통으로 나타났다. 구체적으로 ‘저의존・가족소통형’ 집단이 ‘고의존・또래사교/오락지향형’ 및 ‘중의존・또래사교형’ 집단에 비해 아동이 또래로부터 비소외감을 느끼는 정도가 높게 나타났다. 이러한 결과는 또래로부터 소외감을 느끼는 정도가 높을수록 ‘고의존・또래사교/오락지향형’ 및 ‘중의존・또래사교형’ 집단에 속할 가능성이 ‘저의존・가족소통형’ 보다 높은 것으로 재서술될 수 있다. 또한 또래로부터 비소외감을 느끼는 정도가 높을수록 ‘고의존・또래사교/오락지향형’ 집단에 비해 ‘중의존・또래사교형’과 ‘중의존・다활용형’ 집단에 속할 가능성이 높아 또래로부터의 소외감은 ‘고의존・또래사교/오락지향형’ 집단을 가장 잘 예측하는 것으로 나타났다. 또래와의 의사소통은 ‘중의존・또래사교형’ 및 ‘중의존・다활용형’ 집단과 ‘저의존・가족소통형’ 집단을 구분하는 요인으로, 또래와 의사소통 수준이 높을수록 ‘중의존・또래사교형’과 ‘중의존・다활용형’ 에 속할 가능성이 ‘저의존・가족소통형’ 집단에 비해 높았다. 마지막으로, 또래와 의사소통 수준은 ‘중의존・또래사교형’ 집단이 ‘중의존・다활용형’ 집단에 비해 높게 제시됨으로써 또래와의 의사소통은 ‘중의존・또래사교형’ 집단을 가장 잘 예측하는 것으로 나타났다.

Ⅳ. 논의 및 결론

본 연구는 한국 아동·청소년패널조사 자료 중 초등학교 4학년 학생을 대상으로 휴대전화 의존도 및 활용유형을 파악하고 휴대전화 이용형태에 영향을 미치는 부모 양육태도와 또래관계 속성을 규명하는 것을 목적으로 하였다. 본 연구의 주요결과를 논의하고 향후 아동을 대상으로 휴대전화 관련 교육 및 중재프로그램을 운영할 경우 고려해야 될 점을 제언하면 다음과 같다.

첫째, 연구문제 1에서 제시된 아동의 휴대전화 의존도 및 활용유형이 어떠한 형태로 구분되는지 알아보기 위해 군집분석을 실시한 결과, 총 4개의 집단(‘고의존·또래사교/오락지향형’, ‘중의존·또래사교형’, ‘중의존·다활용형’, ‘저의존·가족소통형’)이 도출되었다. 또한 휴대전화 의존도에 따라 휴대전화 활용유형에 있어 차이가 있었는데, 우선 휴대전화 의존도가 가장 높은 경우 오락을 위해 휴대전화를 사용하는 정도가 가장 높았으며 또래와 의사소통을 위해 휴대전화를 사용하는 정도는 두 번째로 높았던 반면 가족과 의사소통을 위해 사용하는 정도는 상대적으로 낮은 경향을 보였다. 반면 휴대전화 의존도가 가장 낮은 집단의 경우 가족과 의사소통을 위해 휴대전화를 이용하는 정도가 높은 것으로 나타남으로써 휴대전화 고의존 집단과 저의존 집단 간에 휴대전화 이용형태에 있어 뚜렷한 차이를 보였다. 이러한 결과는 휴대전화 고의존 집단이 오락과 또래와 상호작용에 대한 동기가 높으며 휴대전화 저의존 집단이 가족과 의사소통 및 정보검색 등에 활용하는 경향이 높다고 보고한 선행연구(Lee et al., 2012) 결과와 동일하다.

그러나 이러한 연구결과는 휴대전화 의존도가 높아질수록 또래사교와 오락적 용도 외, 휴대전화를 가족과 의사소통에 활용하는 정도가 높게 나타난 Kim과 Seo(2012)의 연구결과와 부분적으로 일치하지 않는다. Kim과 Seo(2012)의 연구는 본 연구와 동일하게 한국 아동·청소년 패널조사에 참여한 초등학교 4학년 학생을 대상으로 휴대전화 의존도 및 활용유형에 따라 집단을 구분하였다. 반면 Kim과 Seo(2012) 연구의 경우 휴대전화 의존도 및 활용유형이 ‘저의존·저활용형’, ‘중의존·오락형’, ‘중의존·소통형’, ‘고의존·다목적형’으로 구분됨으로써 본 연구에서 제시한 범주와 차이가 있었다. 본 연구와 Kim과 Seo(2012)가 수행한 연구결과의 불일치는 연구대상 선정방법 차이에 기인한 것으로 사료된다. 우선 Kim과 Seo(2012)의 연구대상은 한국 아동·청소년 패널조사에 참여한 초등학교 4학년 학생(1,609명)으로 1차년도 자료를 대상으로 분석한 반면 본 연구에서는 초등학교 4학년 학생을 대상으로 하였으나, 그 학생이 초등학교 5학년이 되었을 때에도 휴대전화 의존도가 동일한 경우로 연구대상(688명)을 제한하였다. 이러한 점을 통해 휴대전화 의존도는 시간에 따라 변화가능하며, 최소 2년 동안 휴대전화 의존도가 일관된 경향을 보인 연구대상과 특정 시기의 휴대전화 의존도를 측정한 대상을 비교할 경우 휴대전화 의존도 및 활용유형에 있어 차이가 발생할 수 있다는 점이 제시되었다.

둘째, 연구문제 2에서 제시된 아동의 휴대전화 의존도 및 활용유형 집단을 구분하는데 영향을 미치는 부모 양육태도와 또래관계 속성을 살펴본 결과, 부모의 감독, 애정, 과잉간섭과 또래로부터의 소외감, 의사소통으로 나타났다. 우선 아동의 휴대전화 의존도 및 활용유형에 영향을 미치는 부모의 양육태도 특성을 살펴보면 부모의 감독수준이 높을수록 휴대전화 의존도가 낮으며 가족과 의사소통 수준이 높은 ‘저의존・가족소통형’과 ‘중의존・다활용형’에 속할 가능성이 가장 높게 나타났다. 반면 부모의 과잉간섭은 휴대전화 의존도가 높은 집단을 예측하는 주요한 변인으로 제시되었는데, 즉, 부모의 과잉간섭 수준이 높을수록 휴대전화 의존도가 높으며 휴대전화를 또래와 의사소통 및 오락적 용도로 활용할 가능성이 높았다. 이러한 결과는 부모의 감독수준이 높을수록 자녀의 휴대전화 의존도가 낮으며, 부모가 자녀의 행동에 대해 과잉간섭하거나 제재를 많이 가할수록 휴대전화 의존도가 높은 것으로 나타난 선행연구들(Jang, 2011; Kim, 2012; Kim & Seo, 2012; Lee et al., 2009)의 결과와 일관된다. 즉, 부모의 감독은 자녀의 문제행동 감소에 직접적인 영향을 미친다고 보고된 점(Crouter et al., 1990)을 고려해 볼 때, 부모의 감독수준이 높을수록 자녀가 휴대전화를 과도하게 사용할 가능성이 낮다는 점은 쉽게 예측될 수 있다. 또한 주도성이 증가하는 아동기에 자녀의 흥미나 독립성을 고려하지 않은 부모의 지나친 간섭과 관여는 자녀에게 부모에 대한 적대적 감정과 좌절감을 유발할 수 있으며 이러한 부정적 감정을 휴대전화를 매개체로 또래와 의사소통 및 오락을 통해 해소할 수 있다는 점이 시사되고 있다.

한편 부모의 애정은 ‘저의존・가족소통형’과 ‘중의존・다활용형’ 집단을 구분 짓는 요인으로 부모의 애정수준이 높을수록 휴대전화 의존도가 상대적으로 높지 않으며 휴대전화를 가족과 의사소통 외, 또래와 의사소통 및 오락적 용도로 활용하는 ‘중의존・다활용형’에 속할 가능성이 높았다. 즉, 부모의 애정은 휴대전화 의존도에 영향을 주기보다 휴대전화 의존도가 비교적 낮은 집단에서 휴대전화 활용유형에 영향을 주는 요인이라는 점이 제시되었다. 이러한 결과는 다음과 같이 해석될 수 있다. 부모의 애정은 자녀를 존중하고 자녀의 요구에 민감한 양육특성을 내포한다는 점(Huh, 1999)을 고려할 때, 휴대전화 의존도가 상대적으로 낮은 자녀의 부모는 애정수준이 높을수록 또래와의 의사소통 및 오락적 용도로 휴대전화를 사용하고자 하는 자녀의 요구를 존중하는 경향이 반영된 것으로 설명된다.

이상에서 언급한 부모 양육태도 외, 또래로부터의 소외감과 의사소통 또한 휴대전화 의존도 및 활용유형 집단을 구분 짓는 요인으로 제시되었다. 구체적으로 또래로부터 소외감을 느끼는 정도가 높을수록 휴대전화 의존도가 높은 ‘고의존·또래사교/오락지향형’에 속할 가능성이 가장 높았다. 이러한 결과는 또래로부터 소외감을 많이 느낄수록 휴대전화에 의존할 가능성이 높은 것으로 나타난 Chang et al.(2012) 및 Griffiths(1999)의 연구결과와 일치한다. 한편 또래로부터 소외감을 많이 느낄수록 휴대전화를 또래와 의사소통에도 많이 사용하는 것과 동시에 오락적 용도로 활용할 가능성도 높은 것으로 제시되었다. 이러한 연구결과는 아동이 사회적 소외감을 느끼며 사회적 기술이 부족한 경우 인터넷 및 휴대전화를 통해 친구와 의사소통을 하거나 게임 등을 함으로써 현실을 도피하거나 외로움을 해소하는 경향이 있다고 보고한 선행연구(Lee, 2008)의 결과와 흐름을 같이한다.

또래관계의 속성 중 또래와 의사소통은 휴대전화를 주로 또래와의 교류에 활용하는 집단을 가장 잘 예측하는 것으로 나타났다. 즉, 본 연구의 또래와 의사소통척도는 일상생활에서 아동이 또래와 자신의 의견, 생각을 교류하는 정도를 측정한 것으로, 일상생활에서 또래와 의사소통 수준이 높을수록 휴대전화를 또래와 의사소통 수단으로 활용하는 반면 휴대전화 의존도가 중간정도에 속하는 ‘중의존・또래사교형 집단’에 속할 가능성이 높았다. 또래와 의사소통은 또래와 교류를 통해 자신의 의견을 표현함으로써 또래로부터 인정받게 되는 수단이 되므로, 또래와 의사소통 정도가 높을수록 긍정적인 또래관계를 유지한다고 볼 수 있다. 따라서 일상생활에서 또래와 의사소통 수준이 높을수록 휴대전화를 주로 또래와 의사소통에 사용함으로써 오락적 용도로 사용할 가능성이 적으므로 휴대전화 의존도가 비교적 낮은 것으로 결론 내릴 수 있다.

이상에서 논의된 연구결과에 기초하여 아동의 올바른 휴대전화 사용을 위한 교육 및 중재프로그램을 운영할 경우 고려해야 될 점을 제언하면 다음과 같다. 우선 아동의 올바른 휴대전화 사용지도를 위한 부모교육이 학교를 중심으로 이루어질 필요가 있다. 구체적으로 대다수의 부모가 자녀의 안전 상태를 점검하기 위해 휴대전화를 구입하나, 자녀가 휴대전화를 또래와 의사소통 및 오락적 사용으로 과도하게 사용할 경우 휴대전화 사용시간을 정하거나 정해진 시간 외, 휴대전화를 자녀와 합의 하 부모가 보관하는 등의 구체적인 감독방법을 교육내용에 포함할 필요가 있다. 더불어 아동기부터 올바른 미디어 사용습관과 관련된 교육을 수행함으로써 청소년기의 휴대전화 및 인터넷 중독을 예방할 수 있다. 또한 본 연구에서 제시된 또래관계가 휴대전화 의존도 및 활용유형에 영향을 미치는 결과를 고려하여 또래와 긍정적인 관계를 조장하는 체험활동, 또래관계 및 사회적 능력 향상 프로그램을 학교현장과 지역 아동관련 기관(예: 지역아동센터)에서 적극적으로 운영할 필요가 있다.

본 연구는 아동을 대상으로 휴대전화 의존도와 활용형태를 동시에 고려하여 집단을 구분하고 이러한 집단구분에 영향을 미치는 부모의 양육태도 및 또래관계의 구체적 속성을 탐색하였다는 점에서 의의가 있다. 마지막으로, 추후연구에서는 아동기에 국한되어 자료를 수집한 본 연구의 한계점을 보완하여 아동기부터 청소년기까지 휴대전화 의존도 및 활용유형을 종단적으로 추적함으로써 휴대전화 이용형태와 관련된 가족 및 학교 · 지역사회 변인을 통합적으로 탐색할 필요가 있다. 또한 아동 및 청소년을 대상으로 휴대전화 의존도 및 이용형태를 집단으로 구분하고 각 집단구분에 영향을 미치는 환경적 특성을 비교·분석한 연구도 의미가 있을 것으로 사료된다.

References

- P Alexander, Teens and mobile phones growing up together: Understanding the reciprocal influences on the development of identity, Submitted for the Wireless Word Workshop, (2000).

-

A Bianchi, J. G Phillips, Psychological predictors of problems mobile phone use, Cyber Psychology & Behavior, (2005), 8(1), p39-51.

[https://doi.org/10.1089/cpb.2005.8.39]

- S. J Chang, S. W Song, M. A Cho, The effects of perceived positive parenting attitude on mobile phone dependency: The mediating roles of self-esteem and attachment to peer, Korean Journal of Youth Studies, (2012), 19(5), p161-187.

-

Y. J Cho, Moderating effects of parental monitoring in the relationship between children's dependency on mobile phones and control of learning behavior, Journal of the Korean Home Economics Association, (2013), 51(2), p253-261.

[https://doi.org/10.6115/khea.2013.51.2.253]

-

Y. L Cho, O. B Chung, A mediated moderation models of conformative peer bullying, Journal of Child and Family Studies, (2012), 21(3), p520-529.

[https://doi.org/10.1007/s10826-011-9538-0]

- A. C Crouter, S. M MacDermid, M Perry-Jenkins, Parental monitoring and perceptions of children’s school performance and conduct in dual and single-career families, Developmental Psychology, (1990), 26, p649-657.

- M. D Griffiths, Internet addiction: Fact or fiction, The Psychologist, (1999), 12(5), p246-250.

- M. J Gwag, The Characteristics of Trend and Addictive Inclination in Mobile Phone Use among Adolescents, Unpublished master's thesis, Chungbuk National University, Cheongju, Korea, (2004).

- S. H Hong, The dichotomous and polytomous logistic regression, Seoul: Kyoyookbook publishing Co, (2005).

- M. Y Huh, The study for the development and validation of 'Parenting Behavior Inventory' perceived by adolescent, Unpublished doctoral dissertation, Ehwa Womans University, Seoul, Korea, (1999).

- M. K Hwang, The relationship between parent-peer attachment of multi-culture children and social anxiety, Unpublished master’s thesis, Pukyong National University, Busan, Korea, (2010).

- H. J Jang, K. M Chae, The psychological characteristics of adolescents with technological addiction: Cellular phone addition, The Korean Journal of Health Psychology, (2006), 11(4), p839-852.

- S. H Jang, The explanatory of personal, family, school variables on cellular phone addiction by the elementary school students, Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction, (2011), 11(1), p291-310.

- H. I Jo, The effect of elementary school students' perceived parenting attitude and Internet use motives on Internet addiction: Self-control as a mediator, Journal of Adolescent Welfare, (2011), 13(4), p269-287.

-

K Kamibeppu, H Sugiura, Impact of the mobile phone on junior high-school students' friendships in the Tokyo metropolitan area, Cyberpsychology E-Behavior, (2005), 8, p121-130.

[https://doi.org/10.1089/cpb.2005.8.121]

- J Katz, Connections : Social and cultural studies of the telephone in American life, New Brunswick: Transaction Publishers, (1999).

- D. I Kim, Y. J Chung, J. Y Lee, M. C Kim, Y. H Lee, E. B Kang, C. M Keum, J. E Nam, Development of smart phone addiction proneness scale for adults: Self-report, Korean Journal of Counseling, (2012), 13(2), p629-644.

- H. S Kim, The psychological characteristics according to cell phone dependency and use purpose in cell phone users among children, The 2nd Korea Child·Youth Panel Survey Conference, (2011), p837-850.

- H. S Kim, M. J Seo, The difference of ecological factors according to cell phone dependency and use purpose in cell phone users among children, The Korea Journal of Youth Counseling, (2012), 20(2), p271-293.

- J. H Kim, The effects of parental factors, friend's factors and personal factors on the mobile phone dependency of youth mediated by mobile phone use, Journal of Adolescent Welfare, (2012), 14(3), p97-120.

- S. N Kim, H. W Kim, A study on teenagers' mobile phone addict, Korean Journal of Broadcasting, (2004), 18(4), p88-116.

- Korea Internet & Security Agency, The survey of Internet use in 2012. : The summary Report, (2012).

- E. J Lee, J. A Lee, H. J Lee, I. J Chung, The effect of mobile phone usage type on school maladjustment: A mediating effect of mobile phone dependency, Journal of Adolescent Welfare, (2012), 14(4), p189-214.

- H. G Lee, Exploration the predicting variables affecting the addictive mobile phone use, Korean Journal of Social and Personality Psychology, (2008), 22(1), p133-157.

- H. G Lee, Exploration the predicting variables of the addictive mobile phone use of teenage: Comparison 20 and 30 ages, Korean Journal of Youth Studies, (2009), 16(1), p117-153.

- S. H Lee, H. S Kim, E. Y Na, S, Y Lee, S. N Kim, J. H Bae, M. M Choi, J. Y Yang, A study on mobile phone use and its effects of adolescents(2002-1), Seoul: Samsung Social Mental Health Institute, (2002).

- Y. M Lee, S. J Lee, H. S Shin, The effects of personal, familial, school environmental variables on mobile phone addiction by adolescents, Journal of Korean Home Economics Education Association, (2009), 21(3), p29-43.

-

R Ling, We will be reached: The use of mobile telephony among Norsegian youth, Telenor T & D Report, (2002), p16-98.

[https://doi.org/10.1108/09593840010339844]

- D Maisch, Children and mobile phone..is there a health risk? the case for extra precautions, Journal of Environmental Medicine, (2003), 22(2), p3-8.

- Ministry of Gender Equality and Family, The survey of Adolescent media use. in 2011, (2011).

- Ministry of Science, ICT and Future Planning, The survey of Internet addiction in 2012, (2013).